Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques

Réunion du 20 novembre 2014 à 11h30

La réunion

La réunion commence à onze heures trente-cinq.

Je vous prie d'excuser M. le président Claude Bartolone, qui m'a demandé de le suppléer.

Nous allons aujourd'hui examiner le rapport d'évaluation de la lutte contre l'usage de substances illicites. Je rappelle que nous avons décidé de réaliser cette évaluation à la demande conjointe du groupe SRC, de la commission des Lois et de la commission des Affaires sociales.

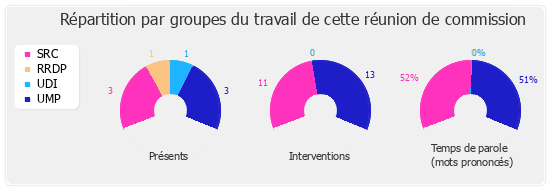

Nos deux rapporteurs sont Anne-Yvonne Le Dain, pour la majorité, et Laurent Marcangeli, pour l'opposition. Le groupe de travail désigné par les commissions était composé de Sandrine Mazetier, Dominique Nachury et Barbara Pompili.

Madame et Monsieur les rapporteurs, vous avez la parole.

Une mission d'information commune à l'Assemblée nationale et au Sénat avait déjà conduit il y a trois ans une évaluation sur ce sujet, mais il a semblé nécessaire de disposer d'analyses plus récentes.

Concernant les moyens mobilisés pour l'évaluation, nous avons ont animé des tables rondes sur les tendances récentes liées à l'évolution des produits, des trafics et des risques sanitaires et sociaux. Nous avons auditionné soixante-sept personnes représentant les parties prenantes des quatre grands volets du sujet que sont la prévention, l'action policière et judiciaire, le soin et la réduction des risques.

Nous nous sommes rendus à la préfecture de police de Paris, au centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD) Boutique 18 à Paris, et au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) Pierre Nicole à Paris ; ainsi qu'aux Pays-Bas. Au demeurant, comme mon collègue est élu en Corse, et que je viens de Montpellier, nos propres points de vue complètent la vision nationale du sujet.

À l'issue de ces travaux, nous avons formulé une douzaine de propositions susceptibles d'améliorer la politique de lutte contre l'usage de substances illicites. Je tiens à remercier la diligence et la discrétion des services de l'Assemblée, qui nous ont apporté un soutien indispensable dans nos travaux.

Je tiens également à remercier les administrateurs qui nous ont assistés tant dans notre travail d'audition qu'au cours de nos déplacements. Nos travaux m'ont fait découvrir plus d'une réalité. Avec ma collègue Anne-Yvonne Le Dain, nous formulons des propositions parfois divergentes, parfois convergentes. Sur certains sujets, des divergences partisanes peuvent ainsi s'estomper.

Les dépenses publiques consacrées à la politique de lutte contre l'usage des substances illicites sont difficiles à retracer. Le document de politique transversale (DPT) annexé au projet de loi de finances depuis 2008 permet d'individualiser le coût pour l'État des principales composantes de l'effort public que sont la prévention, le soin et la répression ou l'application de la loi.

Il est toutefois impossible de disposer d'un état consolidé précis des dépenses publiques consacrées à la politique de lutte contre l'usage des substances illicites stricto sensu, car cela nécessite de retraiter les dépenses consacrées à la lutte contre le trafic, d'une part, les dépenses consacrées à la lutte contre l'usage d'alcool et de tabac, d'autre part, ce que ne permet pas toujours l'état de la nomenclature budgétaire.

La valorisation des différents programmes budgétaires repose sur des conventions arithmétiques telles que la proratisation de la masse salariale qui ne présentent pas les garanties de traçabilité d'une comptabilité analytique. On aboutit néanmoins à un total de l'ordre de 2 milliards d'euros, soit 0,1 % du PIB, comparable à l'effort des autres pays européens, dans lequel la prévention passe après l'application de la loi et le soin. Ce total se décompose comme suit : 850 millions d'euros pour l'application de la loi ; 830 millions d'euros pour les soins ; 300 millions d'euros pour la prévention.

La politique publique de lutte contre la drogue et les conduites addictives implique une vingtaine de départements ministériels et couvre de multiples volets, qu'il s'agisse de la prévention et de la formation, de la prise en charge sanitaire et sociale et de la réduction des risques, de la lutte contre le trafic, de la recherche et de l'action internationale.

L'existence d'une instance de coordination interministérielle placée sous l'autorité du Premier ministre remonte à 1982. Elle s'appelle Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) depuis la publication du décret du 11 mars 2014. Cette instance souffre de la réduction drastique de ses crédits d'intervention et des défaillances de son réseau territorial qui repose sur les directeurs de cabinet des préfets, et paraît ne disposer que de leviers limités.

L'absence d'animation du réseau par la Mildeca, la faiblesse des dispositifs d'appui régional à la disposition des chefs de projet, par exemple en termes de diagnostic ou d'expertise, mais aussi le manque fréquent de coordination avec les agences régionales de santé et avec les collectivités territoriales, la complexité des appels à projets, et la redondance avec les procédures du Fonds interministériel de prévention de la délinquance doivent faire l'objet de mesures correctrices.

Le plan de lutte contre les conduites addictives défini par la Mildeca en 2013 pour la période 2013-2017 consacre néanmoins la notion d'évaluation, ce qui témoigne d'une démarche pragmatique et scientifique.

Au cours des auditions, nous avons senti que la nomination de Mme Danièle Jourdain Menninger à la présidence de la Mildeca était cependant de nature à donner une nouvelle impulsion au dispositif.

Nous avons dressé le constat inquiétant que l'expérimentation et la consommation de cannabis atteignent des niveaux élevés. La consommation relève même du phénomène de masse. La France présente les plus hauts taux d'expérimentation – c'est-à-dire d'usage de la substance au moins une fois au cours de la vie, mais aussi de consommation dans l'année – en Europe. Ainsi, la France connaît le deuxième plus haut taux d'expérimentation de cannabis en Europe, tant chez les adultes, avec 32 % d'expérimentateurs, que chez les jeunes de 15-16 ans, avec 39 % d'expérimentateurs. Les taux de consommation dans l'année, qui témoignent de l'usage occasionnel de cannabis, sont également importants. En population générale, la France présente même le premier taux européen, les enquêtes révélant que 17 % des 15-64 ans ont fait usage de cannabis dans l'année.

Ces taux sont désormais stabilisés dans la population générale et ont même légèrement diminué chez les jeunes adultes durant la dernière décennie. L'enquête Escapad, dont les résultats devraient être publiés au premier semestre 2015, devra confirmer si l'usage régulier, qui correspond à au moins dix usages de cannabis dans le mois, continue de diminuer chez les jeunes de 17 ans. Entre 2002 et 2011, ce taux était passé de 12 % à 7 %. Si ces résultats apparaissent encourageants, il reste que la France continue de présenter des hauts niveaux de consommation.

Les tendances récentes font apparaître l'usage d'autres produits illicites. Les nouvelles drogues de synthèse (NDS) sont en pleine expansion. Ces substances imitent les effets de psychotropes divers, mais présentent une composition moléculaire qui s'en distingue assez pour ne pas tomber sous le coup des interdictions légales. Le succès de ces drogues s'explique par la facilité de leur production et de leur commercialisation. Elles sont en effet conçues à partir de précurseurs en vente libre sur le marché, dans des laboratoires clandestins faciles à monter avec quelques connaissances en chimie. Elles sont ensuite vendues sur internet. La prétendue légalité de ces produits peut faire croire, à tort, à leur absence de dangerosité. Il s'agit là d'une idée reçue, d'autant que ces substances sont difficiles à doser et que leur composition exacte n'est pas connue.

En 2009, la France a adopté une stratégie de lutte, visant à interdire les NDS par familles de molécules. Le but est d'empêcher les trafiquants d'adapter la composition moléculaire au fur et à mesure des nouvelles interdictions. À ce jour, seules deux familles de NDS sont interdites : les cannabinoïdes et les cathinones. Aussi proposons-nous de développer et d'accélérer ces interdictions par familles de molécules.

En Europe, de petites boutiques vendent parfois des NDS sous l'appellation de sels de bains ou de stimulants sexuels. Ce marché clandestin, mais connu, recouvre un véritable trafic. Nous avons recensé de 600 à 700 sites internet qui les commercialisent et qu'il faut contrôler.

En matière de prévention, il faut bâtir une véritable politique à destination des plus jeunes. Le système éducatif, et plus particulièrement le collège et le lycée, est le lieu privilégié d'une action de prévention potentiellement efficace. Il est cependant difficile de mesurer l'application réelle des obligations prévues par les textes officiels puisque aucun recensement n'est effectué au-delà d'une mention obligatoire dans les projets d'établissement. Certains établissements semblent disposer de sessions de formation ou sensibilisation régulières, d'autres jamais. La police et la gendarmerie, lorsqu'elles sont sollicitées, font généralement preuve d'une grande motivation à intervenir.

Nous proposons de regrouper la formation des policiers formateurs anti-drogue (PFAD) et des gendarmes formateurs relais anti-drogue (FRAD) à l'Institut de formation de la police nationale. Nous préconisons d'équilibrer, sous le contrôle de la Mildeca, les interventions des PFAD et des FRAD sur l'ensemble du territoire national afin de délivrer une information à tous les élèves et d'éviter que certains élèves les voient chaque année et d'autres jamais.

Il conviendrait également de réexaminer la procédure et le contenu des programmes de prévention : recenser l'ensemble des interventions de prévention conduites en milieu scolaire et procéder à leur évaluation ; inscrire et appliquer l'obligation d'information des élèves dans les programmes scolaires et les emplois du temps pour l'enseignement secondaire et confier cette mission au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) pour l'enseignement supérieur ; renforcer les moyens de la commission interministérielle de prévention des conduites addictives (CIPCA) ; finaliser l'attestation de formation à la prévention des conduites addictives ; généraliser les appels à projets communs entre la Mildeca et les agences régionales de santé.

Le dispositif sanitaire et social pâtit d'un maillage territorial imparfait. Il s'appuie principalement sur les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et sur les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD). Les CSAPA opèrent la prise en charge médicale et psychologique des patients, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux. Les CAARUD proposent l'accueil gratuit, anonyme et inconditionnel d'usagers de substances psychotropes qui ne sont généralement engagés dans aucune démarche de soins.

Toutes les régions possèdent au moins un CAARUD et un CSAPA, mais de fortes disparités régionales existent, ce qui creuse les écarts entre les territoires, alors que la distinction entre zones rurales et zones urbaines tend à s'estomper en matière d'usage de substances illicites.

Les dispositifs de soins doivent être décloisonnés pour faciliter les parcours de soins individualisés. Le dispositif sanitaire et social de prise en charge des addictions a certes considérablement évolué dans la dernière décennie avec la restructuration des CSAPA et des CAARUD, mais certaines pistes d'amélioration existent néanmoins.

D'abord, il convient de renforcer la formation initiale et continue en addictologie, qui demeure largement insuffisante. Ensuite, il importe de proposer une offre de soins adaptée aux besoins de l'usager. Par exemple en répondant à l'exigence de proximité, ou en proposant des solutions thérapeutiques pertinentes pour le patient. En ce sens, il conviendrait d'accroître le nombre de places en soin résidentiel, à l'exemple des communautés thérapeutiques.

Enfin, il convient de créer de véritables réseaux de soins. Aujourd'hui, patients comme professionnels peuvent être perdus dans ce système complexe des CAARUD, CSAPA, structures hospitalières et médecine de ville. Il faut donc renforcer la coordination en développant les réseaux addictions.

La question spécifique des soins prodigués aux détenus, pendant la détention mais surtout à leur sortie de prison, est une des faiblesses du système français. Nous préconisons de renforcer le rôle et la visibilité des CSAPA référents en milieu pénitentiaire, qui doivent permettre d'organiser la continuité des soins.

J'insiste, la situation dans nos prisons doit appeler l'attention de la représentation nationale. La prison est un moyen de purger une peine infligée pour la commission d'un délit ou d'un crime, mais il lui revient également de préparer la réhabilitation du détenu. Or des détenus qui sont entrés sans addiction à la drogue en sortent aujourd'hui en souffrant de cette dépendance. Ce problème national fait ressortir les imperfections du système pénitentiaire.

Pour réduire les risques, il faut consolider deux outils qui ont prouvé leur efficacité, les traitements de substitution aux opiacés et les programmes d'échanges de seringue.

Les traitements de substitution aux opiacés permettent de répondre aux besoins de l'usager, d'améliorer sa qualité de vie, de faciliter la stabilisation de l'addiction et l'inscription dans un parcours de soins. En France, deux traitements peuvent être prescrits dans ce cadre : la méthadone, et la buprénorphine haut dosage (BHD), commercialisée sous le nom de Subutex.

Les traitements de substitution aux opiacés sont remboursés par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Il y a eu, en 2013, un nombre élevé de bénéficiaires : non moins de 97 000 pour le BHD et 50 000 pour la méthadone. Mais ces produits font parfois l'objet d'un trafic d'ordonnances et de boîtes. Aussi paraît-il nécessaire de renforcer la lutte contre le trafic de TSO en instaurant la prescription électronique (e-prescription) et en renforçant les ordonnances sécurisées. En milieu ouvert, chaque malade devrait avoir un pharmacien de référence. L'absence de nomadisme pharmaceutique est le meilleur moyen de lutter contre le trafic.

Les programmes d'échanges de seringue participent quant à eux à la réduction des risques lors des injections, à la baisse de la contamination au VIH et au VHC et à l'inscription dans un parcours de soins. En France, les programmes d'échanges de seringue sont mis en oeuvre efficacement par les CAARUD, sur place ou en équipes mobiles, dans des autobus.

Que faut-il entendre sous le vocable d'échanges de seringues ? Comment les seringues circulent-elles ?

Des seringues sont distribuées, puis récupérées auprès des usagers. À cette fin, des boîtiers automates peuvent être utilisés dans les rues et les pharmacies vendent les Steribox, qui contiennent le matériel d'injection stérile, pour un euro. Leur gratuité pourrait être expérimentée.

De manière générale, le système reste perfectible. Seules 600 pharmacies sur 11 000 sont volontaires pour récupérer le matériel usagé. Il convient d'inciter les pharmacies à s'engager dans cette démarche.

Surtout, les programmes d'échanges de seringue n'existent pas en prison, où le taux de prévalence du VIH est pourtant six fois plus élevé que dans la population générale. Or, les expériences étrangères montrent l'utilité et la faisabilité des programmes d'échanges de seringue en prison sans risque pour la sécurité des personnels et des détenus. C'est pourquoi nous proposons d'expérimenter les programmes d'échanges de seringue en milieu pénitentiaire.

Nos analyses divergent sur les salles de consommation à moindres risques. Outre que j'y suis opposé à titre moral, je souhaite souligner les importantes difficultés inhérentes à cette proposition.

Il me semble d'abord qu'affecter de l'argent public à un lieu dédié à l'injection risque de brouiller le message des autorités sur la dangerosité de l'usage des stupéfiants, qui peuvent pourtant engendrer une dépendance totale quand ce sont des drogues dures. De telles salles feraient également naître des risques pour la sécurité publique, en favorisant la fixation du trafic de stupéfiants autour d'un lieu de consommation toléré, puisque la drogue consommée dans ces salles serait naturellement achetée ailleurs – acquisition elle-même constitutive d'un délit. Des incertitudes pèseraient ainsi sur le positionnement des forces de l'ordre aux abords de la salle ; en pratique, elles devraient fermer les yeux, et se créeraient ainsi dans l'espace public des zones grises. Si ces salles sont fixes, elles seront certainement à l'origine de nuisances pour le quartier environnant.

Enfin, des questions de responsabilité juridique se posent : qu'en est-il de la responsabilité du personnel en cas d'overdose mortelle ? Pour toutes ces raisons, je ne suis pas favorable à l'ouverture de salles de consommation à moindres risques.

Nous divergeons en effet sur ce point. Il me semble plutôt qu'il est urgent de faire face à la réalité. Le trafic de substances illicites emprunte des voies aléatoires et il serait utile qu'un cadre existe pour l'usage des seringues et les pratiques d'injection.

Dans l'hypothèse d'une overdose, le personnel des salles de consommation serait le mieux à même d'appeler les secours. Il pourrait en outre offrir une écoute et un accompagnement aux utilisateurs, les protégeant ainsi d'eux-mêmes. À Vancouver, l'inquiétude du voisinage s'est apaisée une fois la salle ouverte. Cette ouverture a d'ailleurs permis la diminution des taux de contamination au VIH et VHC et la réduction des pathologies liées à l'infection.

À Amsterdam, la démarche d'ouverture de salles vise à assurer la tranquillité publique. Les salles de consommation à moindres risques sont ouvertes par les autorités locales pour mettre fin aux injections sur la voie publique et le résultat est atteint. J'ai visité une de ces salles : le personnel accompagne les utilisateurs. Le dispositif s'est ainsi stabilisé. Il permet surtout d'éviter la prolifération des seringues usagées dans les rues ou dans les parcs publics. Le Gouvernement propose d'ouvrir des salles à moindres risques pour une durée probatoire de six ans. Il faut expérimenter et lancer l'opération pour dix-huit mois.

Sur le plan de la répression, les interpellations sont en hausse constante depuis 1971. En 2013, 163 000 interpellations pour usage de stupéfiants ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Peu nombreuses au lendemain de la loi de 1970 – autour de 2 000 par an –, les interpellations pour usage de stupéfiants ont été multipliées par 80 en un peu plus de quarante ans. C'est au cours de la décennie 2000 que le rythme d'activité annuel des services de l'ordre s'est nettement intensifié : le nombre de procédures pour usage a doublé dans cette période, passant de 71 667 à 135 447 interpellations entre 2001 et 2010.

En 2010, plus de neuf procédures sur dix concernaient des consommateurs de cannabis, premier produit en cause dans les interpellations pour usage.

La progression est spectaculaire en zone gendarmerie avec un peu moins de 45 000 interpellations pour usage en 2013 contre 35 500 en 2011, soit une croissance de 26 % en deux ans. Il apparaît ainsi que les substances illicites se banalisent et se diffusent désormais partout, en zones rurales comme en zones urbaines.

La réponse pénale est de fait disparate.

Les méthodes de comptage et d'enregistrement utilisées par les services du ministère de l'intérieur ne font pas l'objet d'une harmonisation avec celles du ministère de la justice. Dès lors, il est difficile d'expliquer l'écart important, de l'ordre de 60 000, et stable depuis trois années, constaté entre le nombre de personnes « mises en cause » par les services de police et de gendarmerie, et le nombre de personnes dans les affaires orientées par les parquets. Ces écarts trouvent probablement leur source dans les pratiques de qualification des infractions, qui différent sensiblement d'un service à l'autre. L'usage de stupéfiants étant très fréquemment accompagné d'autres infractions, il est possible que les services de police le retiennent plus fréquemment en infraction principale que ne le font les parquets. Nous souhaitons que les deux ministères créent un groupe de travail afin d'expliquer ces divergences statistiques qui nuisent à la compréhension de la réponse pénale.

Sur les 101 000 personnes mises en cause dans les affaires orientées par les parquets en 2013, 61 000 ont fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites, soit 60 %, 38 000, soit 38 %, ont fait l'objet d'une poursuite et 2 000, soit 2 %, ont fait l'objet d'un classement sans suite en opportunité, ce qui permet à la chancellerie d'afficher un taux de réponse pénale de 98 %.

Les alternatives aux poursuites reposent encore largement sur les rappels à la loi – il y en a eu 60 % en 2013 – mais les orientations vers des structures sanitaires progressent – 16 % en 2013, notamment en raison du développement des consultations « jeunes consommateurs » dont plus de 50 % des patients proviennent d'une orientation judiciaire. Il faut approfondir le travail en direction de la jeunesse.

Par ailleurs, les parquets disposent d'une importante marge d'interprétation de la notion d'« usage personnel », qui varie de 20 à 50 grammes pour le cannabis. Les condamnations pour usage consistent pour près de 90 % en des peines alternatives à l'emprisonnement et 1 400 peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées en 2013.

Viennent maintenant les points sur lesquels nos divergences appelleront sans doute le plus l'attention. Je reprends pour ma part la proposition formulée en 2011 par une commission bipartite de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'estime que les services de police ont mieux à faire que courir après des consommateurs de cannabis pour des faits qui ne seront pas ou peu poursuivis, puisqu'ils feront le plus souvent l'objet de rappels à la loi ou de stages de sensibilisation.

Plutôt que de mettre sur le même plan le transport, l'usage et la vente de stupéfiants, je propose de transformer le délit d'usage de cannabis en une contravention de troisième catégorie. Cela a pour avantage de maintenir l'interdit, mais aussi de supprimer la condamnation à l'emprisonnement qui ne frappe plus que les récidivistes notoires.

Enfin, cette transformation maintiendrait l'individualisation de la peine, en permettant un traitement adapté de la récidive. En tant qu'avocat, j'ai souvent fait l'expérience de l'absence de soins apportés aux personnes faisant l'objet de poursuites. La répression doit pourtant s'accompagner d'un suivi thérapeutique.

Parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mon avis diffère légèrement de celui de mon collègue Laurent Marcangeli : je tiens sa proposition pour ce qu'il faudrait faire a minima. Selon moi, il faut aller plus loin et, face à l'explosion de la consommation, légaliser l'usage individuel du cannabis dans l'espace privé et pour les personnes majeures, et instituer une offre réglementée sous le contrôle de l'État. Cela permettrait d'instaurer un « contrôle de qualité » qui fait sérieusement défaut aujourd'hui, alors que certaines variétés mises au point par les producteurs ont un niveau de THC de 34 %, ce qui est considérable, et que des multinationales du cannabis se livrent à un gigantesque trafic occulte, très nuisible pour la santé de nos concitoyens.

On recense en France 4,5 millions de consommateurs au moins occasionnels, de l'adolescent aux grands-parents. Le cannabis est une substance dangereuse, mais pas davantage que ne le sont l'alcool et le tabac – je rappelle à ce sujet que le responsable d'un accident est passible d'une peine aggravée qu'il soit sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise du cannabis. Il faut donc en finir avec l'interdit et se donner les moyens de maîtriser les produits vendus. C'est ce qu'ont fait, aux États-Unis, le Colorado et l'État de Washington, qui ne sont pas à proprement parler des déserts intellectuels. Les Pays-Bas, pour leur part, ont décidé de légaliser la consommation de cannabis sans vouloir s'interroger sur la nature des produits vendus ; ils en reviennent, et veulent désormais en savoir plus.

Je suis consciente que cette proposition représente une évolution majeure. Ce sera difficile et douloureux, mais il faut enfin regarder les choses en face et ne pas se limiter à donner une réponse pénale à un fait de société. Je fais miennes les observations de mon collègue, mais il faut aller plus loin : le monde change et nous devons en prendre acte.

Je remercie nos deux rapporteurs qui, même si leurs préconisations ne sont pas exactement les mêmes, s'accordent pour considérer que la législation sur les stupéfiants, qui date de 1970, doit être revue.

Ce travail intéressant suscite des interrogations et, au-delà, des avis fortement critiques. Que l'on soit dépendant du chocolat, de l'alcool, du travail, du jeu ou des stupéfiants, le dérèglement biologique à l'oeuvre est le même. La loi de 1970 a pour arrière-plan les conventions internationales dont la France est signataire et qui interdisent la mise à disposition et l'usage de stupéfiants ; il en résulte un tabou. Transformer le délit d'usage en contravention permettra d'en finir avec le problème constant qu'est l'absence de poursuites, car le fait est que l'usage de cannabis est le cadet des soucis des magistrats. Le rappel à la loi est une vaste plaisanterie ; au moins les contraventions seront-elles effectivement dues, et les parents appelés à les payer s'intéresseront de plus près aux agissements de leur progéniture.

Si je suis d'accord avec le principe de la contravention, le reste m'étonne. Vous conviendrez, madame la rapporteure, que toute société a des règles. Or votre proposition revient à dire que si les feux rouges ne sont pas respectés, il n'y a qu'à les supprimer. La responsabilité du législateur français est-elle véritablement de refuser de voir ce qui se passe ? Sommes-nous vraiment censés, comme cela se fait aux Pays-Bas avec une belle dose d'hypocrisie, dire à la population qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, et de nous en laver les mains ? C'est inadmissible. Pousser ce raisonnement à son terme, c'est aussi plaider en faveur de la réouverture des maisons closes !

Peut-être, mais la démarche intellectuelle est la même et la faille logique impressionnante. De surcroît, légaliser l'usage privé du cannabis accentuera le trafic car il faudra satisfaire la demande. La grave cécité que traduit cette proposition est inacceptable, car l'usage du cannabis a des conséquences multiples catastrophiques en termes de santé publique, de l'amnésie à l'impuissance.

Je remercie les rapporteurs pour ce travail fouillé. Notre société connaît une forte proportion d'addictions qui traduisent un certain mal être. Face à ce constat, ne cherche-t-on pas à répondre à plusieurs objectifs en même temps ? Ne faut-il pas centrer l'effort sur la jeunesse ? Vous avez signalé la baisse de 12 à 7 % de l'usage régulier chez les jeunes de 17 ans en l'espace de dix ans. Les statistiques sont-elles fiables et, si elles le sont, comment s'expliquent-elles ? Cela résulte-t-il d'une campagne de prévention ?

Légaliser, comme vous le proposez, l'usage privé du cannabis serait source de grande confusion pour les jeunes et brouillerait gravement le message des campagnes de prévention. C'est leur dire que l'on peut tranquillement fumer un joint le week-end pour se détendre, comme on boit un verre ; de la sorte, on généralisera cette pratique dans les foyers où l'on fume des cigarettes. S'il y a légalisation de l'usage individuel privé, la consommation augmentera et ce sera catastrophique pour les jeunes.

Je suis en revanche très favorable à l'instauration d'une amende. Ce sera un frein très net à la consommation, car il faudra s'expliquer avec les parents pour la payer ; cela permettra de renforcer le dialogue sur les effets dévastateurs pour la santé de l'usage de substances illicites aujourd'hui consommées en cachette.

Je pense comme vous, madame de La Raudière, que des campagnes de prévention visant les jeunes, cibles privilégiées des trafiquants, sont nécessaires. Nous avons souligné la considérable disparité des actions de formation et de sensibilisation sur le territoire et avancé des propositions à cet égard. Plus largement, il faut cesser de faire croire que la réponse pénale instituée dans la loi de 1970 est une solution satisfaisante au problème que nous affrontons : elle ne l'est pas, mais elle semble plaire, si bien que règne une sorte d'omertà. Puis-je rappeler que l'alcool aussi est dangereux et que sa consommation peut avoir pour conséquence un cancer du foie à l'âge de 40 ans ?

Consommation de cannabis et consommation d'alcool n'ont rien à voir : boire deux verres de vin par jour est considéré comme bon pour la santé, alors que le tout premier joint est déjà mauvais pour l'organisme.

Direz-vous aussi que deux cigarettes de tabac par jour sont bonnes pour la santé ? L'addiction est la même. Il faut en finir avec cette cécité et admettre l'explosion et la banalisation de la consommation de cannabis : la réalité, aujourd'hui, c'est que même des grands-parents en fument ! Pour autant, on ne boit pas d'alcool et l'on ne fume pas de tabac dans toutes les familles. Je ne propose pas de mettre le cannabis en vente libre dans les supermarchés et je considère qu'il faut avoir confiance en la capacité des adultes à expliquer aux enfants en quoi cette consommation est néfaste ; c'est faire insulte à leur intelligence de considérer qu'ils ne le pourraient pas. Les saisies – qui demandent de longues enquêtes – le montrent : la consommation s'emballe, car on peut maintenant acheter par le biais d'Internet. Nous sommes confrontés à un phénomène de très grande ampleur que nous devons maîtriser en renforçant la prévention par la sensibilisation et en améliorant la prise en charge par les réseaux de soin spécialisés. Mais rien ne sert de nier la réalité.

Quant à trouver matière à comparaison entre la consommation de stupéfiants et la réouverture des maisons closes, j'en laisse la responsabilité à M. Myard.

Il est évident que les problèmes sont distincts, mais je mettais l'accent sur le fait que l'argument utilisé – le contrôle – pour justifier l'ouverture de « salles de shoot » est le même. Je maintiens que la dépénalisation du cannabis serait une erreur grave. Deux verres de vin sont évacués par l'organisme en 24 heures sans laisser de traces ; un joint fumé laisse des traces sur les neurones pendant 20 jours – et il est résolument faux de considérer le cannabis comme une drogue « douce ». Le législateur n'a pas pour responsabilité de mettre en usage libre un produit néfaste pour la santé – dois-je rappeler qu'il a interdit, en son temps, la consommation d'absinthe ? Il serait pour le moins paradoxal de légaliser l'usage d'une substance que l'on sait nocive, avec l'effet collatéral d'alimenter le trafic.

Est-il préférable de refuser de voir la réalité en face ou de soigner ceux qui doivent l'être et qu'aujourd'hui on ne connaît pas ?

La fiabilité des statistiques est toute relative, madame de la Raudière.

Sur un autre plan, j'appelle votre attention sur un autre phénomène en voie de généralisation sur l'ensemble du territoire : la consommation très rapide, excessive et illicite d'alcool, pendant les soirées, par des mineurs de plus en plus jeunes qui n'ont théoriquement pas le droit d'en acheter. Cette consommation est un pas vers d'autres consommations transgressives que Internet rend plus faciles en permettant de s'approvisionner en substances diverses avec lesquelles on peut jouer au petit chimiste chez soi, avec des conséquences très graves pour les individus et pour la société. Les campagnes de prévention destinées aux plus jeunes sont essentielles, et nous avons beaucoup de progrès à faire en ce domaine, notamment pour faire comprendre qu'il n'y a pas de drogues « douces ».

Les jeunes étant les cibles privilégiées des trafiquants, il faut non seulement maintenir l'interdit mais passer du délit d'usage, qui n'est pas réprimé, à la contravention, qui sera appliquée. On aurait pu envisager une amende douanière, mais il m'a semblé préférable de maintenir dans le code pénal la mention d'un usage devant être réprimé.

Certains considéreront vraisemblablement que recommander le passage à la contravention est un recul, et des hauts fonctionnaires des services de police que nous avons entendus étaient réticents à cette idée, estimant qu'on les priverait ainsi de témoignages permettant le démantèlement de réseaux. Mais mon expérience d'avocat me permet de dire que les usagers arrêtés s'en tiennent à des considérations très générales qui ne permettent en aucun cas des démantèlements, et je juge que notre police et notre gendarmerie ont beaucoup mieux à faire que de mettre en garde à vue des gens arrêtés un joint à la bouche sur la voie publique.

J'insiste sur la nécessité de rendre les programmes de prévention obligatoires dans les programmes scolaires et non seulement dans les projets d'établissement.

Je souhaite pour ma part que l'on procède par petits pas : expérimentons les points sur lesquels nous nous accordons, la contravention par exemple, qui sera une réponse immédiatement efficace et qui ne brouillera ni le message destiné aux jeunes ni les efforts de prévention menés dans les établissements scolaires.

Le Comité autorise la publication du rapport d'information sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de substances illicites.

Nous allons maintenant procéder à la nomination des rapporteurs pour nos évaluations à venir.

Je vous rappelle que le Comité a inscrit à son programme trois nouvelles évaluations. La première évaluation portera sur les politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l'éducation nationale et nous avons prévu de la confier à des rapporteurs SRC et UDI. La deuxième concernera la politique d'accueil touristique, avec des rapporteurs RRDP et UMP. La troisième consistera à faire un rapport de suivi de l'évaluation de l'aide médicale d'État et de la couverture maladie universelle que CEC a réalisée en 2011, avec des rapporteurs SRC et UMP.

En outre, le Comité a décidé de demander l'assistance de la Cour des comptes pour deux évaluations : la première concernera la lutte contre la pollution de l'air et nous avons prévu de la confier à des rapporteurs Écologiste et UMP ; la seconde portera sur l'impact de la modernisation numérique de l'État, avec des rapporteurs SRC et UDI.

En conséquence, je vous propose de nommer :

– MM. Yves Durand (SRC) et Rudy Salles (UDI) rapporteurs sur les politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l'éducation nationale ;

– Mme Jeanine Dubié (RRDP) et M. Philippe Le Ray (UMP) rapporteurs sur la politique d'accueil touristique ;

– MM. Claude Goasguen (UMP) et Christophe Sirugue (SRC) rapporteurs pour le suivi de l'évaluation de l'aide médicale d'État et de la couverture maladie universelle ;

– MM. Jean-Louis Roumégas (Écologiste) et Martial Saddier (UMP) rapporteurs sur la lutte contre la pollution de l'air ;

– Mme Corine Erhel (SRC) et M. Michel Piron (UDI) rapporteurs sur l'impact de la modernisation numérique de l'État.

Le Comité nomme :

– MM. Yves Durand et Rudy Salles rapporteurs sur les politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l'éducation nationale ;

– Mme Jeanine Dubié et M. Philippe Le Ray rapporteurs sur la politique d'accueil touristique ;

– MM. Claude Goasguen et Christophe Sirugue rapporteurs pour le suivi de l'évaluation de l'aide médicale d'État et de la couverture maladie universelle ;

– MM. Jean-Louis Roumégas et Martial Saddier rapporteurs sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air ;

– Mme Corine Erhel (SRC) et M. Michel Piron (UDI) rapporteurs sur l'impact de la modernisation numérique de l'État.

La réunion s'achève à midi cinquante.

_____