Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du 19 février 2014 à 9h30

La réunion

La Commission entend, en audition ouverte à la presse, M. Ambroise Fayolle, directeur général de l'Agence France Trésor, sur la gestion de la dette française.

Nous accueillons aujourd'hui pour la première fois M. Ambroise Fayolle, après avoir entendu son prédécesseur, M. Philippe Mills, en septembre 2012.

Monsieur le directeur général, cette audition traduit notre souci de nous tenir régulièrement informés de la situation de notre dette publique. Vous êtes en effet à la tête d'une structure administrative particulière de l'administration des finances, créée en 2001, qui a en charge la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État.

L'endettement public approche aujourd'hui les 2 000 milliards d'euros. Le besoin de financement annuel, qui cumule la couverture du déficit et le refinancement du capital qui vient à échéance, s'établit à environ 170 milliards d'euros. Compte tenu des importants besoins de financement qu'il a fallu couvrir durant la crise de 2009-2010, il risque de s'accroître assez fortement dans les prochaines années.

Alors que l'encours de la dette publique a beaucoup augmenté ces dernières années, la charge des intérêts est restée étonnamment stable. Lorsque je suis devenu rapporteur général de la commission des Finances, en 2002, ils s'élevaient à 37 milliards d'euros. Bien que notre endettement ait fortement progressé depuis, ils restent inférieurs à 45 milliards.

Compte tenu du haut niveau de la dette et du fait que nous avons sans doute vécu une période historiquement favorable, avec des taux d'intérêt bas et des refinancements très favorables, qui ont permis de remplacer de la dette ancienne assez coûteuse par de la dette nouvelle à des taux inférieurs, nous sommes aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité. Le financement de la dette publique et son évolution est donc une question de fond.

Je remercie votre Commission de son invitation.

Permettez-moi d'aborder quelques points en introduction avant de répondre à vos questions. L'Agence France Trésor – AFT – est un service à compétence nationale au sein du ministère des Finances, donc à Bercy. Nous sommes une structure de trente-huit agents relevant de huit cellules opérationnelles, qui oeuvre en étroite relation avec la direction générale des finances publiques et la direction du budget.

Nous exerçons deux missions principales. La première consiste à pourvoir aux besoins de trésorerie de l'État, afin que celui-ci soit en mesure de respecter à tout moment l'ensemble de ses engagements financiers. Cette mission se décline au jour le jour dans le cadre de la gestion du compte du Trésor. Les prévisions d'encaissements et de décaissements de l'État sont mises à jour en permanence sur un calendrier glissant sur un an. L'exécution des flux d'encaissement et de décaissement sur le compte du Trésor est de l'ordre de 40 milliards d'euros par jour. Notre première mission consiste donc à faire en sorte que l'État puisse respecter en toutes circonstances ses engagements financiers. Cela nous conduit à préparer le programme de financement à moyen et long terme de l'État, joint au projet de loi de finances, et à évaluer en cours d'année le montant des besoins à court terme de l'État, qui sont financés par des bons du Trésor à taux fixe à moins d'un an.

Notre seconde mission consiste à gérer au mieux les intérêts du contribuable dans le cadre de notre programme d'émissions à moyen et long terme. Cela passe par des émissions qui mettent en avant certaines caractéristiques de long terme, et en particulier par une politique d'émissions mettant l'accent sur la liquidité de la dette, qui est l'une des raisons majeures qui peuvent conduire les investisseurs à choisir la dette française plutôt que d'autres types de dette. Nous avons d'ailleurs été rassurés par une enquête réalisée fin 2013, qui fait état de la satisfaction des investisseurs quant à cette caractéristique de notre dette.

S'agissant du besoin de financement de l'État en 2013, l'encours de la dette négociable au 31 décembre 2013 s'élevait à 1 457 milliards d'euros. Je parle ici de la dette de l'État, qui est celle que gère l'AFT. Les émissions nettes à moyen et long terme ont atteint 169 milliards, ce qui est conforme au montant annoncé dans le programme de financement. Fin 2013, la durée de vie moyenne de la dette s'élevait à 7 ans et 5 jours. Le taux de détention de la dette négociable par les non-résidents s'élevait à 64,5 % fin septembre 2013 ; le solde de 35,5 % est donc détenu par les investisseurs français. Enfin, des conditions de financement très favorables ont permis à l'AFT de contenir le montant de la charge de la dette pour l'année 2013 à 44,9 milliards d'euros, soit un montant inférieur de 2 milliards à ce qui avait été prévu en loi de finances initiale. Je reviendrai si vous le souhaitez sur les raisons pour lesquelles cette prévision a été revue à la baisse en exécution : elles tiennent à la baisse des taux d'intérêt, et surtout à la baisse de l'inflation par rapport aux prévisions retenues dans le budget.

J'en viens au besoin de financement de l'État pour 2014. Notre programme de financement s'élève à 173 milliards d'euros, soit une légère augmentation par rapport à 2013. Comme les années précédentes, nous nous efforcerons d'émettre le plus possible là où existe une demande des investisseurs. C'est en nous situant au plus près de cette demande que nous obtiendrons les meilleures conditions de financement à long terme. Comme chaque année, une partie de notre dette sera émise à des taux indexés sur l'inflation. Environ 10 % de notre dette est aujourd'hui indexée sur l'inflation ; cette proportion est maintenue dans notre programme de financement. Comme vous le savez, il existe deux types d'indexation, le premier sur l'indice des prix à la consommation français et le second sur l'indice des prix à la consommation de la zone euro, qui représentent chacun environ la moitié de nos émissions indexées.

La charge de la dette prévue dans la loi de finances initiale pour 2014 est de 46,7 milliards d'euros. Elle est donc en augmentation par rapport à 2013.

En ce qui concerne les conditions de marché, l'année 2013 a été assez exceptionnelle en termes de coût de financement pour l'État. Le taux moyen d'endettement à moyen et long terme – au-dessus d'un an – s'est établi à 1,54 %. Les conditions n'avaient jamais été aussi favorables ; cela concourt à expliquer une charge de la dette plus faible que prévu.

Par rapport à la fin 2012, le taux d'intérêt à dix ans de la France a augmenté de 56 points de base, soit 0,56 %, pour s'établir à 2,56 % fin décembre 2013. L'écart de taux avec l'Allemagne – indicateur important pour les marchés financiers – est resté stable au cours de l'année 2013. Il est d'environ 60 points de base, soit 0,6 %. Le taux d'intérêt allemand à dix ans est aujourd'hui inférieur de 0,6 % au taux d'intérêt français à dix ans.

En réalité, l'année 2013 a été marquée par des évolutions assez heurtées des taux d'intérêt. Le début de l'année a été très favorable, à la fois en raison de la normalisation de la situation dans la zone euro et en raison de l'annonce d'un important changement de politique monétaire au Japon, qui ont conduit les marchés à revoir assez fortement les taux d'intérêt à la baisse. En mai 2013, le taux à dix ans français a atteint un niveau historiquement bas de 1,8 %. Ce même mois, le président de la Réserve fédérale américaine – Fed – a déclaré qu'il n'excluait pas de durcir une politique monétaire jusque-là très accommodante, et que les achats de dette par la Fed – qui s'élevaient à 85 milliards de dollars par mois – pourraient être revus à la baisse. Cette seule annonce d'une réflexion sur un possible changement de la politique monétaire américaine a conduit les taux américains à remonter fortement au printemps 2013 ; les taux européens ont suivi. En l'espace de trois mois, les taux d'intérêt français à dix ans ont augmenté de 0,8 %, passant de 1,8 % en mai à 2,6 % en juillet.

À partir du troisième trimestre, deux phénomènes ont entraîné une stabilisation, voire une légère diminution des taux : à la fin de l'année, le taux à dix ans français s'établissait à 2,5 %. D'une part, le président de la Banque centrale européenne – BCE – a déclaré qu'il ne s'expliquait pas très bien la forte corrélation entre l'évolution des taux américains et celle des taux de la zone euro, alors que la situation macroéconomique n'était pas la même. Cela s'est traduit par une révision à la baisse des taux d'intérêt de la BCE et la mise en place d'une politique d'annonces sur ses intentions, qui a conduit à une décorrélation entre l'évolution des taux américains et celle des taux de la zone euro. D'autre part, la Fed a annoncé en septembre, à la surprise générale et alors que les marchés financiers continuaient à anticiper un resserrement de la politique monétaire américaine, qu'elle attendrait d'avoir plus d'éléments sur l'évolution des indicateurs économiques pour mettre celui-ci en oeuvre – ce qu'elle a fait en décembre.

Ce matin, les taux à dix ans s'établissaient à 2,25 %. La détente sur les taux d'intérêt s'est donc poursuivie. Cette évolution est contraire aux anticipations de la majorité des analystes. On assiste à une diminution des achats de titres de la Fed, qui s'élèvent aujourd'hui à 65 milliards de dollars par mois, contre 85 milliards avant décembre. La baisse des taux s'explique principalement par la conjonction d'une baisse des anticipations d'inflation dans la zone euro et d'interrogations sur les perspectives de croissance dans les pays émergents. Dans le même temps, l'amélioration du sentiment de marché sur les marchés de la périphérie, notamment l'Italie et l'Espagne, a conduit à une détente générale des taux d'intérêt dans la zone euro.

Il est très difficile d'anticiper sur les évolutions futures. Selon l'AFT, la poursuite du resserrement de la politique monétaire américaine et les perspectives de reprise de la croissance, notamment en Europe, devraient conduire à une hausse des taux à long terme, mais probablement moins rapide que ce qui avait été anticipé fin 2013.

Vous avez indiqué que plus de 64 % de la dette était détenue par des non-résidents. Il serait intéressant d'en savoir plus sur leur profil : qui sont-ils ?

Cette question est en effet récurrente dans notre commission. Je sais que les spécialistes en valeurs du Trésor – SVT – sont des intermédiaires, ce qui rend difficile l'identification de l'origine exacte des prêteurs. Nous aimerions néanmoins approfondir cet aspect. Je retiens de votre exposé qu'un tiers de la dette est localisé en France et un autre tiers en Europe ailleurs qu'en France, le dernier tiers étant détenu par des investisseurs étrangers. Lors de notre dernière rencontre, vous reveniez d'Asie. Confirmez-vous aujourd'hui ce que vous m'aviez dit à l'époque, à savoir que les investisseurs asiatiques sont plutôt intéressés par les placements dans notre pays, compte tenu de plusieurs facteurs parmi lesquels notre démographie, qui semble être un élément rassurant sur le long terme ?

Nous avons eu l'occasion de débattre sur l'opportunité d'imposer certaines conditions aux SVT, en particulier l'interdiction de mener des activités dans des paradis fiscaux. Pensez-vous que de telles initiatives pourraient avoir une incidence sur le financement de l'État ?

Plusieurs émetteurs de dette publique existent aujourd'hui : l'AFT, mais aussi la Caisse d'amortissement de la dette sociale – CADES –, la Caisse des dépôts et consignations et sans doute, demain, l'agence de financement des collectivités territoriales. L'articulation entre ces différents acteurs vous paraît-elle satisfaisante ?

La part de la dette de court terme, qui s'établissait à 8,5 % en 2008, atteint aujourd'hui 12 %. Cette évolution vous paraît-elle saine ?

La maturité moyenne des encours étant de l'ordre de 7 ans et quelques jours, les dettes de moyen terme contractées au plus fort de la crise, autour de 2009, arriveront bientôt à échéance. Connaissez-vous les tombées de dettes prévues en 2015 et 2016 ?

En tant que rapporteur spécial pour les engagements financiers de l'État, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer à l'automne.

Je crois que nous pouvons saluer la qualité du travail accompli par l'AFT dans un contexte rendu difficile par le poids de la dette et par les incertitudes qui pèsent sur l'évolution de son coût. Il aurait d'ailleurs fallu y penser plus tôt : les incertitudes sur le coût de la dette résultent de son explosion ces dernières années.

Nous sommes aujourd'hui confrontés à un triple défi. Le premier consiste à enrayer la progression de la dette, avec la trajectoire de redressement des finances publiques. Eu égard aux volumes d'émission nécessaires dans les années à venir, la question de la poursuite de cette trajectoire – qui est un premier élément de crédibilité pour les marchés – va se poser.

Le deuxième défi est plus difficile à maîtriser. Il recouvre tout ce qui peut peser, au plan international, sur l'évolution des taux, à savoir la politique de la Fed, mais aussi celle de la BCE.

Le troisième est l'augmentation probable, sinon certaine, du montant des émissions dans les années à venir, moins à raison de déficits persistants, qui sont en baisse, qu'à raison des tombées de dette. Vous avez indiqué que la politique de l'AFT était de s'adapter à la demande. Puisque l'objectif reste de minorer l'évolution du coût de la dette, qui peut être dévastatrice à court terme pour l'équilibre du budget de l'État, y a-t-il une stratégie qui permettrait – face à l'augmentation probable des émissions en 2015, 2016 et 2017 – d'encadrer et de limiter le risque de remontée des taux, dont nous devons essayer de nous prémunir ?

Ma première question rejoint celle de Dominique Lefebvre. Quel est, selon vous, le montant maximal qui devra être emprunté d'ici à 2020 pour financer le déficit budgétaire, les tombées de dette et le remboursement des dettes à court terme contractées en 2009 ? Le montant des émissions prévues en 2014 s'élève à 174 milliards d'euros. Certaines années, il était plus proche de 100 milliards. Quel scénario envisagez-vous aujourd'hui ?

Comme le président et le rapporteur général, je m'interroge par ailleurs sur les détenteurs finaux de notre dette. Je ne m'explique pas que nous n'arrivions pas à les identifier précisément, alors que les États-Unis y parviennent.

Notre Commission a lancé une mission d'information sur les normes prudentielles et le financement non bancaire de l'économie. Quelle est votre analyse sur les pondérations et les ratios qui sont choisis pour les dettes souveraines, notamment dans le cadre des débats au sein du comité de Bâle III ?

Croyez-vous à un scénario déflationniste en Europe ?

Enfin, quel peut être l'impact des soubresauts dans les pays émergents pour les dettes de nos États en Europe ?

Ma première question porte sur les missions de l'AFT. Qui gère la dette sociale ? Avez-vous un rôle dans la gestion des quelque 240 ou 250 milliards d'euros de cette dette sociale ?

Quelle est aujourd'hui votre stratégie de placement ? Il y a quatre ou cinq ans, l'AFT avait sensiblement augmenté la part de la dette à taux variable. Cela a certes permis de faire des économies, mais ce n'est pas sans danger en cas de remontée des taux.

Vous avez rappelé que 46,7 milliards d'intérêts de la dette étaient inscrits dans le projet de loi de finances. Selon vous, tiendrons-nous l'enveloppe, ou ferons-nous des économies comme en 2013 ?

La conjoncture nationale et internationale permet-elle d'anticiper un retournement de la courbe des taux d'intérêt ?

Quel est le profil des 64,5 % de détenteurs de dette étrangers ?

Les décisions des agences de notation ont-elles un effet mécanique sur le coût de la dette ?

Qualifieriez-vous la dette des collectivités locales de saine – dans la mesure où elle finance exclusivement des investissements – et de stable ?

La reprise par l'État de la dette de l'Établissement public de financement et de restructuration – EPFR –, qui a eu lieu en 2013, s'est-elle opérée sans modification du programme d'émission de la dette ?

Constatez-vous une stabilité de la part des différentes zones géographiques dans les détenteurs de la dette française, ou de nouveaux pays ou de nouvelles zones géographiques financent-ils aujourd'hui notre dette ?

Dominique Lefebvre a évoqué la soutenabilité des taux d'intérêt et des échéances à venir. Permettez-moi de rappeler que la réduction du déficit dont se targue la majorité doit aussi aux 2 milliards d'euros d'intérêts d'emprunts que nous n'avons pas eu à honorer du fait de la baisse des taux. Ce n'est pas anodin.

Vous avez dit qu'une partie de notre dette était émise à des taux d'intérêt indexés sur l'inflation. Pourquoi ? Cela n'induit-il aucun danger ?

Que pensent les investisseurs – français ou étrangers – auxquels vous faites appel des agences de notation ? Ont-elles une influence sur leurs décisions ? Pourquoi les taux d'intérêt n'augmentent-ils pas, alors que l'analyse de notre situation que font aujourd'hui ces agences de notation devrait logiquement conduire à une telle augmentation ?

Vous qui êtes un observateur particulièrement fin et avisé de la finance mondiale, pouvez-vous nous dire si d'autres agences de notation que les trois que nous avons coutume de citer sont apparues ou ont une influence grandissante sur les SVT ?

Par ailleurs, que penseriez-vous d'une agence européenne du Trésor ?

La question se pose d'autant plus que le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance – TSCG – prévoit une coordination et des échanges d'informations lors des émissions d'obligations des différents États. C'est important, comme l'est la coordination avec la CADES s'agissant des besoins de financement sociaux.

Sommes-nous à la merci d'une augmentation des taux d'intérêt ? Ces dernières années, on nous a expliqué que si ce n'était pas le cas, c'était parce que la situation de la France était moins détériorée que celle de nos voisins d'Europe du Sud. Aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt sont à 4 % en Italie, vous nous expliquez que la détente générale en Europe est plutôt un facteur rassurant et de stabilité. Compte tenu du discours ambiant, on aurait pu penser qu'un resserrement rendrait la situation de la France moins avantageuse et conduirait à une augmentation des taux. Or, vous nous dites peu ou prou le contraire. Vous nous dites aussi que la reprise de la croissance n'est pas nécessairement un facteur d'augmentation des taux d'intérêt. Y a-t-il d'autres menaces qui pèsent sur les taux d'intérêt ?

La crise grecque a conduit un certain nombre de créanciers – publics et privés – à renoncer à une partie de leurs créances. Quelle appréciation portez-vous sur cette décision ? Historiquement, la résorption des dettes en France ne s'est quasiment jamais opérée par remboursement, mais plutôt par défaut ou par l'émission de monnaie.

Enfin, comment les Français pourraient-ils se réapproprier leur dette ?

Vous avez évoqué la part très importante – 64,5 % – des investisseurs étrangers dans la dette française. Il serait intéressant d'en savoir plus sur la géographie de ces prêteurs. J'aimerais également savoir si leurs comportements dans leurs arbitrages sont similaires ou divergents. En d'autres termes, des considérations géopolitiques entrent-elles en jeu, au-delà des considérations techniques, dans leurs choix ?

S'agissant du profil des détenteurs de la dette française, peut-être quelques indications historiques seraient-elles utiles. Il se trouve qu'en 1997, j'étais déjà en fonctions au sein de la structure qui précédait l'AFT. À l'époque, la dette française était détenue à 85 % par des investisseurs français – contre 35 % actuellement. L'évolution s'explique par deux phénomènes principaux, qui apparaissent clairement dans la balance des paiements.

Le premier est lié à la mise en place de l'euro, au début des années 2000 : alors que nous étions, jusqu'en 1999, le seul émetteur souverain en francs français, nous ne sommes désormais que l'un des émetteurs souverains en euros. Les investisseurs français ont diversifié leur portefeuille en achetant de la dette d'autres pays de la zone euro et, réciproquement, les investisseurs de ceux-ci se sont mis à acheter de la dette française.

Il s'est ensuite produit un second phénomène : l'accumulation d'excédents courants dans les pays émergents a conduit ces derniers à constituer d'importantes réserves de change, qui ont été placées dans des titres de créances émis par les États les mieux notés et dont les caractéristiques techniques leur convenaient. Nous avons été parmi les émetteurs privilégiés par ces grandes banques centrales, ce qui a contribué à accroître la diversification des détenteurs de la dette française.

Toutefois, reprenons les chiffres : au troisième trimestre 2013, 64,5 % de notre dette était détenue par des investisseurs non-résidents et 35,5 % par des investisseurs résidents – dont 18 % par des assureurs et 11 % par des établissements de crédit ; mais la situation n'était guère différente à la fin 2008, puisque 64 % de la dette était alors détenue par des investisseurs non-résidents et 36 % par des investisseurs résidents, dont 15,5 % par des assureurs et 13 % par des banques. Il s'agit donc d'une configuration plutôt stable, contrairement à ce qui s'est passé en Espagne, en Italie ou en Belgique, où les investisseurs étrangers se sont détournés de la dette souveraine du pays.

D'autre part, les acheteurs de dette française sont pour une grande part des banques centrales, dont la politique d'investissement est prudente, à un horizon souvent plus rapproché que celles des compagnies d'assurance ou des fonds de pension. De ce fait, la proportion des investisseurs non-résidents est traditionnellement plus élevée sur les titres à court terme – près de 80 % – que sur ceux à long terme – 55 %.

Mais M. Piron a raison : ce qui importe, c'est la stabilité des investisseurs. Or, les banques centrales ou les grands investisseurs que sont les compagnies d'assurance comme Pacific Investment Management Company – PIMCO – ou les fonds d'investissement tels que BlackRock, qui sont des détenteurs importants de dette obligataire, sont des investisseurs stables. Nous y voyons une source de confort relatif, car la diversité catégorielle et géographique des détenteurs de dette souveraine est un moyen de garantir des conditions de financement favorables sur le long terme et nous assure une certaine sécurité, en limitant les effets des changements de stratégie d'investissement.

Quant à savoir qui, précisément, détient la dette française, je crois que nos informations permettent de s'en faire une première idée. Serait-il possible d'aller plus loin ? Il s'agit d'une question assez technique, qui a donné lieu à d'importants débats. Les Américains arrivent à donner plus d'indications que nous – contrairement aux Allemands –, mais même dans ce cas, on ignore l'identité du détenteur final ; et si une part importante de la dette américaine est détenue à Londres, c'est parce que les acheteurs intermédiaires sont implantés là-bas, et non parce que les détenteurs sont britanniques. Prenons garde à ne pas mal interpréter les données !

S'agissant de la lutte contre les paradis fiscaux, outre la législation existant en la matière, l'AFT dispose d'une charte qui la lie à tout établissement financier qui aide l'État à placer sa dette au meilleur coût ; il y est expressément dit que « les SVT que sont ces partenaires privilégiés se doivent d'adopter un comportement éthique conforme aux meilleures pratiques de place dans la conduite de leurs opérations ». Il s'agit pour nous d'un critère de sélection important. De plus, le comité de sélection, qui comprend un sénateur et un député, peut examiner la manière dont le dispositif anti-blanchiment et le contrôle interne sont mis en oeuvre dans ces établissements.

Quelles sont les perspectives pour les années 2015 et suivantes ? En 2007, le programme d'émission de l'AFT se montait à 97 milliards d'euros, en 2008 à 128, en 2009 à 165, en 2010 à 188 ; depuis, il oscille entre 173 et 188 milliards d'euros. La maturité moyenne de la dette est aujourd'hui de sept ans, contre cinq ans et demi il y a une dizaine d'années. Il serait bon de l'augmenter encore un peu afin de réduire le risque de refinancement, mais à condition que cela réponde à une demande du marché, car forcer les investisseurs à acheter des titres dont ils ne veulent pas est le meilleur moyen d'accroître à long terme le coût de financement de la dette française. Pour chaque émission obligataire, nous essayons donc de répondre au mieux à la demande des marchés – qui est, depuis quelques années, très forte sur les titres à maturité longue. La maturité de la dette française est un peu plus élevée que celles des autres pays de la zone euro – entre six ans et six ans et demi –, beaucoup plus élevée que celle des États-Unis – cinq ans –, mais très inférieure à celle du Royaume-Uni – quatorze ans.

Pour 2015, le programme de financement de l'État comprendra essentiellement le financement du déficit budgétaire de l'année à venir et des opérations de refinancement de dette, pour un montant de quelque 150 milliards d'euros. Nous avons souhaité préparer cette échéance le plus en amont possible, en procédant, comme chaque année, à des rachats de dette : lorsque les conditions de financement sont bonnes, nous émettons plus de titres de créance que nous n'en avons besoin, ce qui nous permet de lisser le montant à émettre les années suivantes. En 2013, nous avons ainsi racheté des titres qui venaient à échéance en 2014, mais aussi en 2015 – pour 10 milliards d'euros. Si les conditions du marché nous le permettent, nous poursuivrons ces opérations dans les prochains mois, afin de limiter les effets des opérations de refinancement sur le programme de financement pour 2015.

L'évaluation est encore plus difficile pour 2016, puisque nous émettons une partie de nos titres à deux ans. Il est donc impossible de savoir dès maintenant le montant exact de l'amortissement de la dette à moyen et long terme qui viendra à maturité en 2016.

Nous suivons de près l'évolution de la réglementation prudentielle. Il est encore trop tôt pour en mesurer les conséquences sur le coût de la dette, d'autant que certaines normes n'ont pas changé. Tout au plus peut-on dire que certaines dispositions, comme l'introduction du ratio de liquidité, sont plutôt favorables à la détention de dette souveraine, tandis que d'autres ont des effets plus douteux. Il est en revanche certain qu'une augmentation du coût de la détention de dette souveraine aurait des effets considérables, non seulement sur le coût de la dette elle-même, mais aussi sur les conditions de financement de l'ensemble de l'économie.

Quelque 10 % du stock de notre dette est indexé sur l'inflation, et nous émettons chaque année environ 10 % de dette sous cette forme. Nous nous situons dans la moyenne des autres grands émetteurs souverains : les États-Unis sont au même niveau, l'Italie à 8 %, l'Allemagne à 5 % – mais elle est entrée plus récemment sur le marché – et le Royaume-Uni à 20 %. Cela permet d'optimiser la charge de la dette par rapport au cycle économique. Par exemple, en 2013, l'inflation ayant été très inférieure aux prévisions, la réduction de la charge de la dette a permis d'économiser 1,3 milliard d'euros sur le budget de l'État.

En effet, et cela pourrait être encore le cas si l'inflation repartait à la hausse.

Le stock de dette indexé sur l'inflation n'était-il pas supérieur, il y a quelques années ?

Oui, jusqu'à représenter 12 à 13 % du total.

Monsieur le rapporteur général, 12 % est la part d'émission de dette à très court terme, c'est-à-dire à un an ou moins, dans notre programme de financement. Nous essayons de stabiliser ce chiffre, qui fut par le passé bien plus élevé – atteignant 18 à 20 % au pic de la crise. Par souci de transparence vis-à-vis des investisseurs, la plupart des émetteurs n'aiment pas changer leur programme d'émission à moyen et long terme en cours d'année. Les éventuelles augmentations du déficit sont financées par des émissions de dette à très court terme, puis basculées l'année suivante sur des émissions de dette à moyen et long terme. La France est aujourd'hui un émetteur relativement important de dette à court terme, ce qui lui permet de bénéficier de conditions de financement relativement bonnes, avec des taux à 3 mois de 0,15 % – alors que la prévision est de 0,34 % en moyenne annuelle dans la loi de finances pour 2014.

J'en viens à la conjoncture économique et au risque de déflation. J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt des analyses sur la question et des déclarations du président de la BCE. Certes, il existe de fortes pressions à la baisse de l'inflation dans la zone euro, mais la déflation est une situation quelque peu différente ; en France, en particulier, je ne crois pas que l'environnement soit déflationniste.

La conjoncture actuelle devrait nous aider à atteindre notre objectif d'une charge de la dette de 46,7 milliards d'euros en 2014 – mais il est beaucoup trop tôt pour savoir si ce sera effectivement le cas. Le début de l'année est plutôt favorable, avec des taux d'intérêt à dix ans à 2,25 %, mais souvenons-nous que l'année dernière, il a suffi de déclarations du président de la Réserve fédérale américaine pour que les taux augmentent de près d'un point en trois mois ! Nous avons donc retenu pour la loi de finances pour 2014 une prévision prudente, fondée sur des taux d'intérêt à dix ans de 3,3 % en moyenne ; nous espérerons rester en deçà, mais il faudra faire un point d'étape dans le courant de l'année.

Monsieur de Courson, hormis les obligations indexées sur l'inflation, nous n'émettons que de la dette à taux fixe, dans des conditions de financement qui nous semblent favorables aux contribuables.

Nous entretenons bien évidemment des relations avec les émetteurs publics proches de l'État. La CADES est une institution autonome, qui a sa propre politique d'émission. Je suis membre de son conseil d'administration et nous nous concertons sur la préparation et la conduite des programmes d'émissions. Nous essayons par exemple de ne pas émettre sur le marché en même temps. En outre, la CADES est présente sur des segments de marché sur lesquels l'État n'émet pas ; par exemple, une grande partie des émissions de la CADES sont en devises – ce qui n'est pas le cas de celles de l'État. La CADES fait également beaucoup de placements privés auprès d'investisseurs souhaitant des maturités particulières, alors que l'État privilégie la transparence et l'abondement de lignes obligataires émises dans la durée. Nous échangeons aussi régulièrement des informations, notamment sur les demandes des investisseurs, avec les autres grands émetteurs publics que sont l'Agence française de développement – AFD –, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce – UNEDIC – ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS. L'AFT gère d'ailleurs pour le compte de l'ACOSS son programme d'émissions à court terme.

À l'échelon européen, le dispositif d'information préalable prévu par le TSCG a bien été mis en oeuvre : les émetteurs souverains indiquent, trimestre après trimestre, le montant des émissions de dette qu'ils comptent faire. Cela ne change pas grand-chose pour nous, dans la mesure où notre politique d'émission était déjà extrêmement simple et lisible, mais cela permet de disposer d'informations sur les intentions de certains de nos partenaires, plus opportunistes.

Il existe en outre au sein du comité économique et financier du Conseil pour les affaires économiques et financières – ECOFIN – un sous-groupe des émetteurs de dette souveraine, qui se réunit régulièrement pour discuter des sujets d'intérêt commun et échanger des informations.

Les agences de notation qui comptent le plus sont les « trois grandes » ; elles sont principalement écoutées par le monde médiatique et les investisseurs. Mais nous avons aussi des relations avec d'autres, comme l'agence canadienne DBRS, très écoutée des investisseurs, ou une agence de notation japonaise influente sur le marché intérieur. Il en existe beaucoup d'autres, de moindre influence, mais qui se sont développées dans les dernières années.

En effet.

Avant la crise, nombre d'investisseurs appliquaient plus ou moins mécaniquement les ratings des agences. Aujourd'hui, la situation a en partie changé, notamment parce que les très grands investisseurs ont développé en interne leurs propres capacités d'analyse de la qualité des crédits : les notations des agences sont devenues un élément d'appréciation parmi d'autres.

Les facteurs qui guident le choix d'un investisseur entre différents émetteurs sont la qualité du crédit, la liquidité de la dette et le taux d'intérêt. La situation actuelle nous est plutôt favorable.

Peut-on espérer voir augmenter la proportion d'investisseurs français ? De notre point de vue, le meilleur moyen de bénéficier de conditions de financement stables et satisfaisantes sur le long terme est plutôt de diversifier la détention des titres tout en ayant une base solide d'investisseurs français – et telle est, je crois, la situation actuelle. De ce fait, nous nous intéressons beaucoup aux investisseurs français ; de nombreux particuliers détiennent de notre dette, le plus souvent indirectement, par l'intermédiaire de livrets A ou de contrats d'assurance-vie.

Depuis juin dernier, la part de notre dette détenue par des investisseurs étrangers recommence à augmenter, passant de 61 % à 64 %. Pensez-vous que cette tendance va perdurer ? Si tel est le cas, quelle en est la raison ? Pouvez-vous au moins nous indiquer quel est le pourcentage de la dette française détenue par les dix principaux investisseurs non-résidents ? Enfin, vous avez exprimé votre satisfaction que 30 % de notre dette soient détenus par des investisseurs français. Peut-on être sûr que cet effort d'investissement des banques et des assurances françaises ne provient que de placements de Français ?

Pourquoi avez-vous fait le choix de n'émettre qu'en euros, alors que la CADES émet en devises ? Spéculez-vous sur les titres de dette et utilisez-vous des instruments de couverture ?

Il me semble que vous n'avez pas répondu à la question relative aux collectivités locales et à celle relative à l'EPFR.

Vous avez souligné l'importance pour les investisseurs de la liquidité de la dette française. Pratiquez-vous une politique de rachat de titres de la dette française afin d'assurer cette liquidité ?

N'étant pas un expert des collectivités locales, madame la députée, vous me permettrez de revenir vers vous ultérieurement pour répondre à cette question.

Nous devions rembourser la dette de l'EPFR au plus tard au 31 décembre 2014. Or, en 2013, en raison de la baisse des taux et d'une émission de titres destinée à satisfaire la demande de certains investisseurs avec des coupons très élevés, nous avons dégagé des ressources en trésorerie supérieures à celles qui avaient été anticipées par le programme de financement, à hauteur d'environ 4,5 milliards d'euros. Nous avons consacré ces excédents au remboursement anticipé des deux prêts de l'EPFR, afin qu'ils ne pèsent plus sur le programme de financement de 2014.

En 2008, la part de la dette française détenue par des non-résidents était de 64 %. Elle est montée à 70 % en 2010, pour redescendre à 64 % aujourd'hui. Le pic de 2010 s'explique par la maturité de la dette. Du fait notamment que l'horizon d'investissement des banques centrales, qui sont devenues des acheteurs très importants de la dette française, est assez court, le taux de détention de la dette par des non-résidents augmente quand on émet des titres plus courts. C'est ce qui s'est passé en 2009-2010, lorsque nous avons émis des titres assez courts en raison de l'augmentation très forte du déficit. Ces titres ont été achetés en très grande partie par des investisseurs non-résidents. Dès qu'on est revenu à des maturités d'émission similaires à celles d'avant la crise, le profil des acheteurs est redevenu ce qu'il était juste avant la crise.

Si je savais quels sont les principaux détenteurs de la dette, je vous le dirais. Ce que je peux vous dire, à partir des informations recueillies auprès des intermédiaires comme des investisseurs finaux eux-mêmes, c'est que les banques centrales et les investisseurs publics tels que les fonds souverains manifestent depuis ces dernières années un intérêt indéniable pour la dette française. C'est le cas également des investisseurs asiatiques, notamment japonais, mais également chinois et des pays du Sud-Est asiatique. Dans cette zone géographique, les achats de titres de la dette française peuvent être le fait d'investisseurs traditionnels, tels que les assureurs ou les banquiers, ou de banques centrales à la recherche de placements pour les réserves de change qu'elles ont accumulées.

Parmi les investisseurs européens, on retrouve ces mêmes catégories, que ce soit à l'intérieur de la zone euro ou à l'extérieur – Royaume-Uni, Suisse et pays de l'est de l'Europe.

La détention d'une part importante de notre dette par des investisseurs français est un élément de stabilité, susceptible d'amortir l'impact de phénomènes extérieurs. Ainsi en 2013, chaque remontée des taux s'est traduite par un retour d'investisseurs français dans la dette de l'État. Par ailleurs, le fait qu'une partie importante de la dette nationale est placée dans la durée auprès d'investisseurs du pays est un élément essentiel du crédit dont ces titres jouissent auprès des investisseurs étrangers.

Mais êtes-vous certain que les fonds investis dans la dette française par des institutionnels français viennent exclusivement d'investisseurs français ?

Je ne crois pas pouvoir répondre précisément à votre question. On peut cependant observer que les assureurs français sont des détenteurs très importants et très stables de titres de dette française. Or, ces placements sont pour l'essentiel effectués dans le cadre de contrats d'assurance-vie souscrits par des Français. Quant aux banques, dont le taux de détention a d'ailleurs tendance à baisser depuis quelques années, ces placements visent en grande partie à assurer leurs ratios de liquidité : il n'y a donc pas de raison de supposer l'existence de fonds d'origine étrangère.

En tout état de cause, rien ne prouve à l'inverse que des titres de la dette française ne sont pas détenus par un investisseur non-résident pour le compte d'un Français.

Depuis sa création, la CADES émet des titres de dette en devises étrangères, et ce pour deux raisons. Ces émissions rencontrent un succès certain auprès d'investisseurs qui ne peuvent pas acheter de dette souveraine en devises, puisque la République française n'en émet pas aujourd'hui. Deuxièmement, c'est autant de titres de dette en moins à être émis en euros par la CADES, c'est-à-dire autant à soustraire du montant des émissions totales en euros de l'État et des émetteurs proches de l'État.

Il est vrai que le Parlement nous autorise depuis longtemps à émettre en devises, et nous n'y sommes pas opposés a priori, pourvu que le coût d'une telle émission présente un intérêt incontestable pour le contribuable. Le coût d'un swap en euros doit bien évidemment être pris en compte, puisqu'il est hors de question de garder un risque de change au sein de la dette française. Le cours actuel des devises ne laisse pas apparaître un tel intérêt.

Il faut également déterminer dans quelle mesure une émission en devises permettrait de diversifier notre base d'investisseurs. Nous y serions favorables si elle devait permettre d'élargir cette base. En revanche, si elle a pour seul résultat de permettre à des acheteurs de dettes en euros d'acheter en dollars, par exemple, je pense que nous serions perdants.

Il faut également considérer que le fait que la République française émette dans une autre devise que l'euro risquait de ne pas être compris à un moment où des menaces pesaient sur l'euro lui-même.

Au début des années 2000, le recours aux swaps a permis de réduire la durée de vie de la dette et de faire des économies. Depuis, notre portefeuille de swaps est en cours d'extinction, et nos modèles montrent que nous n'aurions pas intérêt à mener une telle politique aujourd'hui. Là encore, nous n'y sommes pas opposés a priori, et nous réexaminons régulièrement l'opportunité d'une telle stratégie.

Nous rachetons des titres de la dette française dans le seul but de lisser le profil d'amortissement, et non dans l'objectif d'injecter de la liquidité dans ce marché. Pour cela, nous préférons mener une politique d'émission très simple, mais, selon nous, payante dans la durée : nous émettons par adjudications des titres d'une maturité comprise entre deux et cinquante ans, selon le souhait des investisseurs, alors qu'un grand émetteur souverain tel que l'Allemagne n'émet, outre des obligations indexées sur l'inflation, que des titres d'une durée de deux, cinq, dix, trente ans. Ainsi, la maturité de 25 % des titres que nous avons émis en 2013 n'est pas une maturité standard. Cette politique d'émission « sur mesure » permet, non seulement d'introduire de la liquidité, mais également d'obtenir de meilleures conditions de financement, ces titres étant très demandés.

L'Agence allemande de la dette préfère procéder différemment, en intervenant tous les jours sur le marché secondaire. Nous pensons, nous, qu'il est plus simple et plus transparent de procéder par adjudication, en laissant aux acteurs de marché la liberté de faire évoluer les taux.

Je ne crois pas. En revanche, il y a bien eu l'année dernière émission commune de titres de dette par l'État et certains Länder allemands. Cette opération ne semble pas s'être renouvelée depuis et il serait intéressant de savoir pourquoi.

Il y a eu régulièrement un différentiel de spread d'à peu près 50 points de base avec les bonds allemands, et depuis quelques mois il avoisine plutôt les 60. On me dit que ce sont des changements de maturité, ce n'est pas significatif parce qu'en réalité ce sont les bases qui ont bougé. Est-ce exact ?

En 1997, notre spread avec l'Allemagne était de zéro : nous émettions au même taux que l'Allemagne. En 2007-2008, juste avant le déclenchement de la crise, il se situait aux alentours de 40 points de base, soit 0,4 %. Au coeur de la crise, la dette française a vraiment décroché par rapport à la dette allemande, le spread atteignant un pic à 1,9 %, soit 190 points de base en 2012. Depuis, nous sommes revenus à un spread situé entre 50 et 60 points de base, soit un différentiel de taux de 0,5 à 0,6 %.

La tendance est à un différentiel d'environ 60 points de base, avec des évolutions à la marge. Il est vrai que les variations de maturité des titres peuvent avoir un impact sur le spread, mais dans une mesure peu significative.

Membres présents ou excusés

Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du mercredi 19 février 2014 à 9 heures 30

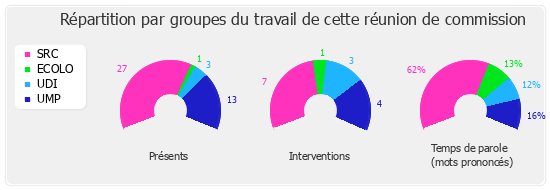

Présents. - M. Éric Alauzet, M. Guillaume Bachelay, M. Dominique Baert, M. François Baroin, M. Jean-Marie Beffara, M. Xavier Bertrand, M. Christophe Caresche, M. Gilles Carrez, M. Jérôme Chartier, M. Pascal Cherki, M. Alain Claeys, M. François Cornut-Gentille, M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Carole Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Christian Eckert, M. Henri Emmanuelli, M. Alain Fauré, M. Olivier Faure, M. Jean-Louis Gagnaire, M. Jean-Pierre Gorges, M. Marc Goua, M. Laurent Grandguillaume, Mme Arlette Grosskost, M. Yves Jégo, M. Régis Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Jean-François Lamour, M. Jean Launay, M. Dominique Lefebvre, M. Marc Le Fur, M. Thierry Mandon, M. Pierre-Alain Muet, M. Patrick Ollier, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Monique Rabin, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, M. Laurent Wauquiez, M. Éric Woerth

Excusés. - M. Étienne Blanc, M. Olivier Dassault, M. Marc Francina, M. Jean-Claude Fruteau, Mme Annick Girardin, M. Patrick Lebreton, Mme Sandrine Mazetier, M. Thierry Robert, M. Thomas Thévenoud, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Michel Vergnier

Assistaient également à la réunion. - M. François André, M. Michel Piron