Mission d'information sur les coûts de production en france

Réunion du 25 octobre 2012 à 10h30

La réunion

La mission d'information a entendu M. Xavier Beulin, Président de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA).

Nous sommes heureux d'accueillir M. Xavier Beulin, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), accompagné de M. Patrick Ferrère, directeur général, et de Mme Nadine Normand, chargée des relations avec le Parlement.

Le secteur agricole est l'une des premières activités en France pour son poids économique, mesuré tant en part du PIB qu'en nombre d'emplois directs et indirects. Confrontée à une concurrence, toujours essentiellement européenne, qui bénéficie de normes et de coûts salariaux souvent plus avantageux, la France ne se bat pas toujours à armes égales. Si elle a pu garder une position forte à l'exportation dans le domaine agricole et agroalimentaire, celle-ci s'est dégradée depuis les années 1980, notre voisin allemand nous dépassant dans nombre de filières. Il reste que nos échanges dans ce secteur, en incluant évidemment les activités agroalimentaires, dégagent un excédent de quelque onze milliards d'euros, alors que notre balance commerciale est déficitaire de 70 milliards d'euros …

Nous sommes donc impatients de vous entendre, Monsieur le président, sur les coûts de production des filières que vous représentez mais aussi sur des thèmes voisins comme celui des négociations en cours avec la grande distribution, un sujet qui préoccupe la Mission.

Nous sommes heureux d'être associés à vos travaux. En matière de compétitivité – sujet particulièrement crucial pour l'agriculture –, il faut pouvoir apprécier l'impact des différents paramètres sur l'ensemble d'une filière, de la production à la distribution. Vous avez rappelé, monsieur le président, l'importance de notre secteur en France : selon l'INSEE, la production agricole, l'agrofourniture, l'agroalimentaire et les principaux services qui y sont directement rattachés représentent environ 15 % des emplois de notre pays, soit 3,5 millions d'emplois. Ceux-ci se trouvent pour l'essentiel, y compris dans le secteur agroalimentaire, dans des PME ou dans de très petites entreprises (TPE) : au stade de la production, ce sont les 350 000 à 400 000 exploitations dites professionnelles ; au stade de la transformation, ce sont, à côté des quelque vingt ou vingt-cinq entreprises de taille internationale, leaders sur leurs marchés – on peut penser à Lactalis, à Bonduelle, ou encore à Danone… – et de 300 entreprises de taille intermédiaire (ETI) environ , un peu plus de 10 000 PME ou TPE.

J'insisterai sur trois éléments dont dépend particulièrement notre compétitivité : le coût du travail et, plus précisément les charges qui pèsent sur les salaires, la fiscalité et les règles de la concurrence.

Une comparaison avec nos voisins européens immédiats montrera l'ampleur des écarts en matière de coûts de production. Le coût horaire brut d'un salarié de l'agriculture rémunéré au niveau du SMIC est de 10,82 euros en France, de 6 euros en Allemagne, de 7,37 euros en Belgique et de 7,80 euros en Espagne.

Si l'on prend l'exemple de la filière porcine, les producteurs français sont sans doute, du point de vue technique, les plus performants d'Europe mais si l'on considère les choses au moment où leurs produits arrivent dans la grande distribution, ils se retrouvent parmi les derniers. Entre-temps, plusieurs éléments sont venus gonfler leurs coûts de revient, en particulier les cotisations sociales versées par les deux secteurs qui concentrent l'essentiel des emplois de la filière : l'abattage et la découpe.

L'exemple de la filière des fruits et légumes – concentrant, avec la viticulture et l'horticulture, l'essentiel des 1,7 million d'emplois relevant de l'amont de la filière, du versant production – est également parlant. Depuis une dizaine d'années, cette filière subit une forte concurrence de la part de l'Allemagne. Entre 1996 et 2010, la France a ainsi perdu environ 50 % de surface de production pour l'asperge, 25 % pour la carotte et 39 % pour la fraise, alors que durant la même période, l'Allemagne a augmenté ces mêmes surfaces, respectivement de 73 %, de 30 % et de 64 %.

Jusqu'en 2012, nous bénéficiions d'une exonération de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels. C'est avec regret que nous constatons que le projet de loi de finances pour 2013 ampute cette exonération de 20 %. Les 950 000 contrats de travailleurs occasionnels signés chaque année en France ne portent pas sur des emplois précaires : ce sont des emplois saisonniers, couvrant entre six et neuf mois dans l'année, généralement hors période hivernale. Les rémunérations auxquelles ils donnent lieu sont le plus souvent bien supérieures au SMIC : de 50 %, voire de 100 %, grâce à la prime de précarité de 10 % et à un nombre d'heures supplémentaires compris entre quatre et six par semaine. À cet égard, il est particulièrement dommage que le plafond de l'exonération complète soit désormais abaissé à 1,25 SMIC. Nous craignons deux conséquences directes : le retour du travail au noir et l'arrivée de prestataires offrant les services de salariés d'Afrique du Nord, d'Amérique latine ou d'Europe centrale et orientale, payés à l'heure – dans ce cas, il n'y aura même pas versement de cotisation, en tout cas en France ! Cette réduction d'exonération est une lourde erreur.

Nous avions également espéré que le projet de loi de finances pour 2013 confirmerait la décision, prise par le précédent gouvernement, de réduire d'un euro par heure travaillée les cotisations pour les salariés permanents relevant de la Mutualité sociale agricole (MSA). On nous affirme que cette mesure a été refusée par la Commission européenne ; pour ma part, je n'ai rien lu sur le sujet et j'aimerais avoir de plus amples informations. Toujours est-il que la ressource qui devait servir à cet allégement du coût du travail agricole – 210 millions d'euros financés par la taxe sur les sodas et par la taxe sur le gazole utilisé en agriculture et dans les travaux publics – a bien été prélevée en 2012 et figure dans le projet de loi de finances pour 2013. Ce serait en faire bon usage que de l'affecter à une mesure de soutien à l'emploi et je regrette que ce ne soit plus le cas.

Nous sommes conscients de devoir agir dans un cadre européen et c'est donc à ce niveau que nous travaillons à l'instauration d'un salaire minimum en agriculture, ou en tout cas d'un minimum social européen. Aujourd'hui, en Allemagne, il n'existe ni conventions collectives, ni contrats de travail, ni SMIC ! On peut ainsi y faire venir, en vertu d'une convention signée il y a deux ans avec ces deux pays, des salariés bulgares ou roumains qui sont employés en l'absence de tout contrat pour des périodes de six mois, sans cesse renouvelées. Cette situation n'est pas tenable dans le cadre d'un marché unique.

Nous sommes également très favorables à la « TVA-emploi », sujet auquel nous avions réfléchi depuis plusieurs années avec des économistes. Cette mesure réaliste nous semblait permettre à la fois d'abaisser nos charges, donc de nous rendre plus compétitifs, et de transférer sur des produits importés – majoritairement taxés au taux de 19,6 % – une part des coûts de notre modèle social. Le taux réduit de 5,5 % ou de 7 % appliqué aux produits de consommation courante, notamment alimentaires, éviterait par ailleurs de fragiliser le pouvoir d'achat de nos concitoyens. En revanche, malgré un probable effet bénéfique à court terme sur les charges qui pèsent sur les salaires, nous doutons de l'efficacité globale d'une CSG fonctionnant en circuit fermé au sein de notre économie.

Pour résumer, dans la filière des fruits et légumes, dans l'horticulture et dans la viticulture, tout ce qui tient au coût du travail nous met progressivement hors-jeu dans la compétition internationale. Mais il en va de même pour les entreprises de transformation des filières animales, en particulier pour la volaille ou le porc : en une douzaine d'années, nous avons perdu quelque 20 % de notre potentiel productif. Les entreprises d'abattage, de charcuterie et de salaisonnerie du grand Ouest français se trouvent aujourd'hui en situation très délicate et la situation du groupe Doux pourrait préfigurer ce que vivront nombre d'entre elles dans les mois et les années à venir.

En matière fiscale aussi, les écarts sont importants au sein de l'Union. À 42,5 % du PIB, le niveau des prélèvements obligatoires en France était en 2010 l'un des plus élevés des Vingt-Sept et nous en supportons notre part. Nous souhaitons donc une révision des dispositifs réservés aux agriculteurs, notamment la dotation pour investissements (DPI) et la dotation pour aléas (DPA). Pour éviter que les éleveurs ne se retrouvent en difficulté lors des mauvaises années – comme l'année 2011 marquée par la sécheresse –, il faut leur permettre de « pousser » devant eux six à neuf mois de stocks, assujettis à une fiscalité adaptée. Il faut également prendre en compte, outre les risques climatiques et sanitaires, les risques de marché liés à la volatilité des prix agricoles, en faisant bénéficier les exploitations imposées sur leur bénéfice réel d'une gestion fiscale interannuelle. Il ne s'agit pas de les affranchir de l'impôt, mais de lisser des fluctuations de prix devenues insupportables. Depuis 2007, nous avons déjà connu deux vagues d'augmentation et de chute des prix sur les marchés ; ces mesures sont donc plus que nécessaires.

À titre de comparaison, en Belgique, le forfait fiscal agricole n'est pas plafonné, l'agriculteur pouvant choisir entre le système forfaitaire et une déclaration au bénéfice réel ; au Danemark, les taux d'amortissement atteignent 30 % ; en Allemagne, il existe trois dispositifs différents de DPI avec des montants plus élevés qu'en France.

Par souci d'objectivité, il faut toutefois signaler un point positif pour la France, dont nous espérons le maintien : une fiscalité sur les carburants agricoles parmi les plus attractives d'Europe. Sur les 42,84 centimes d'euros par litre de taxe intérieure de consommation (TIC) appliquée au gazole, nous ne payons aujourd'hui que quelque trois centimes. Pour une exploitation agricole moyenne consommant entre 100 et 120 litres de carburant à l'hectare, l'avantage compétitif atteint environ quarante euros par hectare, ce qui est loin d'être négligeable.

Enfin, quelques mots sur le droit de la concurrence et sur nos relations avec nos partenaires de la distribution. Intéressés par l'instauration de la négociabilité des tarifs et des conditions de vente, tout comme par la formalisation de ses contreparties, nous étions favorables à la loi de modernisation de l'économie (LME) de 2008. Si nous revendiquons aujourd'hui l'application de cette loi – qui n'a jamais fait l'objet d'un décret –, c'est que les distributeurs ont du mal à respecter la négociabilité ; on constate que certains contrats sont aujourd'hui vierges et avec une concurrence exacerbée entre les enseignes.

Je n'irai pas jusque-là, mais on nous explique que la « guéguerre » entre enseignes génère des pertes de marge, qu'il faut bien répercuter sur quelqu'un. En l'occurrence, c'est sur le fournisseur.

Neuf ou dix, mais cinq seulement « font » le marché car elles réalisent 85 % de la mise en rayon des produits alimentaires.

Nous demandons que l'État réaffirme la primauté des conditions générales de vente – une des préconisations qui figurait dans le rapport de vos collègues Mme Vautrin et M. Gaubert – et rappelle que la convention unique qui lie un fournisseur au distributeur est de douze mois glissants, sans aucune rétroactivité.

Nous souhaitons aussi l'adoption, en parallèle, de règles pour prendre en compte la volatilité des prix des matières premières. Depuis deux ans, nous travaillons à un indicateur qui permette de suivre les tendances des marchés, notamment pour les filières animales – porc, volaille et bovins. Géré par le ministère de l'agriculture, il permettrait de repérer le moment où les prix des matières premières sortent d'une fourchette de fluctuation prédéfinie, pour autoriser une renégociation des conditions générales de vente. Aujourd'hui à l'essai, ce dispositif qui a bien fonctionné pour la volaille, moins bien pour les autres espèces, peut devenir l'une des solutions à ce problème de volatilité.

La relative stabilité des prix que nous avons connue pendant quarante ans est bien terminée : en septembre, sur les cotations qui font le marché, nous avons ainsi vécu par deux fois en l'espace d'une seule journée des amplitudes de prix supérieures à ce que nous connaissions sur une année entière avant 2007-2008. Les difficultés que ce nouvel état de choses engendre pour l'amont agricole et pour les entreprises de transformation, exigent des adaptations.

Nous souhaitons enfin faire évoluer le droit de la concurrence, en premier lieu afin de mieux définir l'abus de position dominante. Un groupe coopératif de Normandie, Agrial, leader en France pour le cidre de grande consommation, a récemment repris un autre groupe, Elle-et-Vire, qui a également une activité cidricole. Au prétexte que les deux cumulés contrôleraient plus de 50 % du marché national, Agrial s'est vu contraint de céder la partie cidre du groupe Elle-et-Vire. Nous voudrions que dans de tels cas, l'Autorité de la concurrence apprécie non les valeurs absolues, mais des abus réels qui seraient constatés sur le marché, en l'occurrence peu sensible, le cidre n'étant pas un produit de très grande consommation.

Nous appelons également votre attention sur l'appréciation quelque peu restrictive faite par l'Autorité de la concurrence sur les périmètres à prendre en compte dans ces affaires. Son président, M. Bruno Lasserre, nous explique régulièrement que plus le produit est élaboré, plus le périmètre pertinent est restreint : le blé relèverait ainsi du marché mondial, le yaourt aromatisé du marché local ! Pour notre part, nous considérons plutôt le marché par grands bassins, voire au niveau de l'Union européenne, et nous souhaitons une évolution sur ce sujet. Il y a en effet contradiction entre le législateur qui encourage les producteurs à concevoir des formes organisées de mise en marché, et un droit de la concurrence qui remet implicitement en cause ces formes d'organisation. D'une façon générale, nous souhaitons établir des rapports plus équitables et plus équilibrés à la fois avec les industriels et avec les distributeurs, afin d'éviter le déséquilibre entre une très forte concentration à un bout de la filière et une très forte atomisation à l'autre.

Élue des Côtes-d'Armor, je connais plus particulièrement la situation de la filière légumière locale. Si plusieurs sociétés y proposent en effet les services de salariés d'origine étrangère – en général polonais ou roumains –, ces derniers sont surtout recrutés pour la culture et la récolte de légumes de plein champ, un secteur malheureusement qui peine à attirer la main-d'oeuvre. Le problème est moindre pour les cultures sous serres, beaucoup ayant été fait pour y améliorer les conditions de travail. Le parallèle est évident avec le secteur du bâtiment où sévit le même type de sociétés. Il faudrait donc développer la formation et améliorer l'attractivité des emplois concernés.

Dans cette même filière légumière, la maîtrise des coûts de l'énergie devrait également permettre de retrouver de la compétitivité. Pour la production sous serres, collectivités et professionnels devraient ainsi faire des propositions afin de développer le recours au gaz naturel et aux pompes à chaleur. La compétitivité du secteur suppose enfin de soutenir l'innovation, qu'il s'agisse de l'amélioration variétale ou du marketing.

Si, à court terme, la course aux prix de vente les plus bas peut paraître avantager le consommateur, à long terme elle est destructrice pour la filière, dans l'agriculture comme d'ailleurs elle l'est déjà dans un tout autre secteur, celui les télécommunications. J'ai donc toujours été réservée à l'égard des publicités comparatives qui mettent en avant des prix plus bas que chez les concurrents, et le fait qu'une grande enseigne nationale – que vous aurez reconnue – joue principalement sur ce registre me paraît dangereux.

Outre les problèmes qui viennent d'être évoqués, j'ai été sensible à la question des relations avec l'Europe. Alors que les directives européennes s'appliquent, en principe, de façon identique à tous les États membres au sein d'un marché unique, nous avons tendance en France à les « agrémenter » d'ajouts lorsque nous les transposons. Si l'initiative de ces transpositions appartient aux gouvernements, en tant que législateurs nous devons mieux veiller à avoir malgré tout le dernier mot ! Nous devrions donc exiger – sous réserve de quelques exceptions locales – une transposition « sèche » qui permette à des professions comme les vôtres d'affronter à armes égales leurs concurrents des autres pays européens. Les arboriculteurs de ma circonscription m'ont ainsi expliqué comment, à partir d'une même directive, s'imposent en France des normes phytosanitaires auxquelles échappent les Pays-Bas, où un cerisier peut alors produire 40 à 50 % de fruits de plus que chez nous. Les textes d'origine ont beau être les mêmes, leur application varie selon les pays, et nous devrions effectivement nous préoccuper d'une harmonisation en la matière.

Quel est votre avis sur l'état actuel du marché unique agricole, et sur les distorsions de normes ou de concurrence qu'il tolère ? À quel niveau de la Commission européenne ces questions sont-elles d'abord traitées ? Est-ce qu'elles dépendent du portefeuille de l'agriculture, de celui de la concurrence ou de celui du marché intérieur et des services ? À vous entendre, votre secteur est en difficulté dans le cadre actuel, celui d'une concurrence prétendument « libre et non faussée » – et en tout cas complètement ouverte. Probablement conviendrait-il, au sein de l'Union, de se préoccuper des différences entre législations sociales, en particulier des écarts entre les salaires minimums pratiqués ici et là.

Élu de la Seine-Saint-Denis, département sans doute assez peu agricole, je me placerai plutôt du point de vue du consommateur. La qualité des produits français est indéniable, mais il me semble qu'elle pourrait être mieux reconnue, d'abord en affichant plus clairement la provenance : le consommateur ne sait pas toujours ce qu'il achète.

De même, au moment où la question de la confiance à l'égard des produits issus de l'agriculture se pose de plus en plus, il me semble que nos producteurs auraient une carte à jouer pour se distinguer de leurs concurrents étrangers : certaines normes, certaines gammes de produits sont bien connues des professionnels, mais beaucoup moins des consommateurs. Ne faudrait-il pas y remédier ? Bien sûr, tout le monde ne peut pas acheter des oeufs de poules élevées en plein air selon les normes de l'agriculture biologique, en raison de leur coût, mais il faudrait à tout le moins que les consommateurs sachent à quoi correspondent les écarts de prix.

Enfin, les consommateurs se défient souvent des intermédiaires. En témoigne le succès des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP. Certes, il s'agit d'un marché de niche, mais les gens qui disposent du temps et de l'argent nécessaires pour s'y fournir expriment ainsi leur volonté de se rapprocher des producteurs et de contribuer à la viabilité des exploitations. Cela montre que la relation entre producteurs et consommateurs de produits agricoles pourrait être resserrée, au bénéfice des entreprises françaises.

Nous devons réaffirmer notre soutien, au niveau national comme au niveau régional, à une agriculture de production. Cela implique de définir pour elle un cadre professionnel précis. Or de nombreuses installations ont lieu hors de tout cadre clairement défini. Je n'ai rien contre l'agriculture « bucolique » ou « de loisirs», voire une agriculture de niche, mais nous devons avant tout soutenir une agriculture professionnelle.

Or une agriculture professionnelle est une agriculture dont les outils de production sont compétitifs. C'est pourquoi je souhaite l'adoption, au niveau national, de dispositions permettant de poursuivre la modernisation des bâtiments d'élevage et, au niveau européen, de mesures de rééquilibrage en faveur des aides à l'élevage.

Comment réagir au véritable dumping social pratiqué par certains pays et à l'importation de main-d'oeuvre à bas coût ? À court terme, il faut à tout prix préserver les dispositifs actuels d'exonération de cotisations sociales, pour le travail temporaire comme pour le travail permanent, et ce aussi longtemps que la France n'aura pas fait le choix d'un financement pérenne de sa protection sociale, conformément aux engagements pris par l'ancien gouvernement.

Dans votre introduction, vous avez d'emblée fait le lien entre l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Cela est effectivement essentiel, car nous allons vivre un nouveau cycle de redimensionnement de cette industrie dont je mesure très bien l'impact dans nos régions. Le phénomène s'est produit dans le lait il y a une trentaine d'années ; aujourd'hui, il gagne les abattoirs, comme le prouvent les mouvements actuels dans les secteurs privé et coopératif. Il y a là un vrai défi. Nous devons anticiper ce redimensionnement afin de permettre à nos industries agroalimentaires d'être compétitives aux niveaux européen et international.

Un autre problème tient à ce que, les centrales d'achat étant peu nombreuses mais puissantes dans notre pays, les Français sont très exposés au discours de la grande distribution, et finissent par croire que les légumes, la viande ou les produits laitiers ne valent, en fait, pas grand-chose et qu'ils pourront toujours être mis sur le marché à bas prix. Ce n'est pas sans conséquence pour nos agriculteurs et rend d'autant plus difficiles leurs négociations avec ces mêmes distributeurs.

Enfin, il nous faut ensemble travailler à introduire plus de transparence dans les circuits de distribution. C'est aussi une des conditions pour améliorer la compétitivité et réduire les coûts de production en agriculture.

La loi de modernisation de l'agriculture (LMA) offrait deux outils majeurs pour gérer le problème des coûts de production et de la répartition des marges. Elle a tout d'abord introduit, spécialement à destination de la filière laitière, la notion de contractualisation. Elle a d'autre part créé un Observatoire des prix et des marges. Quel bilan dressez-vous sur ces deux points, sachant que la contractualisation en particulier se heurte aujourd'hui à des difficultés ?

Je rappelle que cette mission d'information porte spécifiquement sur les coûts de production en France – même si je reconnais qu'il est difficile de faire abstraction d'autres facteurs.

Je vous indique, Monsieur le président Beulin, que Daniel Golberg et moi-même avons pris l'initiative d'écrire au Premier ministre afin d'appeler directement son attention sur l'importance des négociations en cours entre distributeurs et producteurs. La crise actuelle est en effet de nature à aggraver la pression exercée par les premiers sur les seconds …

La chance de la France est d'avoir une agriculture très diversifiée, qui répond elle-même à une demande très diversifiée. C'est pourquoi j'insiste toujours pour qu'on cesse d'opposer agriculture biologique et agriculture conventionnelle, circuits de proximité et filières longues, éleveurs et céréaliers, etc. Cela n'a pas de sens, car la survie de notre agriculture dépend de sa capacité à s'adapter à une demande très variée. Le pire serait de constater, dans une dizaine d'années, que notre pays s'est « céréalisé » aux dépens de la production de légumes ou de l'élevage. C'est pourtant la tendance actuelle.

Nous observons sur le terrain un phénomène nouveau : la décision de cesser une production – en particulier une production animale – n'est plus nécessairement prise pour des raisons économiques, même si celles-ci pèsent fortement, mais à cause des contraintes réglementaires. Dans ce domaine, en effet, les strates se superposent : directive-cadre sur l'eau, directive « Nitrates », cartographie des zones vulnérables, normes de production, exigences en matière de stockage des effluents, etc.

Ainsi l'extension des zones vulnérables et le cinquième programme d'action de la directive « Nitrates » pourraient entraîner des situations ubuesques. Par exemple – et disant cela, je n'exagère nullement –, un éleveur « tout à l'herbe » pourrait se voir contraint d'exporter une partie de ses effluents chez un voisin et d'acheter des engrais minéraux pour fertiliser ses prairies. Ce serait un non-sens absolu !

Elles sont d'origine communautaire, mais notre pays tend à les alourdir encore. Surtout, chaque État membre n'hésite pas à négocier les dispositions qui lui seront applicables de sorte que les normes fixant le taux maximal d'azote à l'hectare, par exemple, varient d'un pays à l'autre. Or, même si ce n'est pas le cas dans tous les domaines, notre pays se distingue plutôt en faisant du zèle.

Ainsi le seuil à partir duquel un élevage passe du régime de la déclaration à celui de l'autorisation est deux fois plus bas en France que chez la plupart de ses voisins. Nous, nous demandons simplement l'application des normes européennes. Il ne s'agit pas d'en appeler au gigantisme ! Trois producteurs de porcs désireux de rassembler leurs exploitations pour gagner en efficacité, pour faciliter leurs investissements ou pour renforcer la sécurité de leurs systèmes, sont aujourd'hui dans l'impossibilité de le faire tant la procédure requise pour les installations classées est contraignante, longue et coûteuse : il faut une enquête publique qui dure au moins deux ans et coûte 20 000 euros.

Autre exemple : alors qu'en Allemagne, il existe plus de 6 000 unités de méthanisation produisant du gaz à partir d'effluents ou de sous-produits, en France, même si leur nombre augmente, on peut les compter sur les doigts des deux mains. Cela tient pour beaucoup aux délais d'instruction des permis de construire : six à neuf mois de l'autre côté du Rhin, vingt-quatre à trente-six mois en France ! Une telle lourdeur ne peut que peser sur la compétitivité.

J'en viens à la relation entre producteurs et consommateurs. Il y a une dizaine d'années, un ménage français moyen consacrait à peu près 16 % de ses ressources à son alimentation. En 2011, cette part est tombée à 11 %, les matières premières d'origine agricole ne comptant que pour 4 % : le reste correspond à du service – emballage, marketing, transport, réfrigération, etc. Sachant que, de surcroît, le prix de ces matières premières peut varier de 25 à 30 % dans une même année, il y a de quoi s'inquiéter pour la viabilité des activités agricoles, de production comme de transformation. Pouvons-nous nous résigner à ce que le contenant ait plus de valeur que le contenu ?

La forte concentration à l'aval de la filière agricole pose un autre problème, faute d'une plus grande maturité dans les relations entre production et distribution. J'aspire donc à la création d'un cadre et d'outils communs, et la création de l'Observatoire des prix et des marges et la mise en place d'indicateurs constituent un pas dans ce sens. Le premier, qui a sa légitimité, permet de disposer d'informations objectives. Son fonctionnement n'est pas encore parfait, mais il a beaucoup évolué depuis deux ans. Le responsable de l'Observatoire, M. Philippe Chalmin a accompli avec ses équipes un travail important pour déterminer comment se décomposent les prix d'un bout à l'autre de la filière et, quand cela est possible, comment se décomposent les marges.

Quant aux indicateurs, ils permettent de reconstituer – notamment dans une filière animale – la formation des coûts de revient, ce qui devrait à terme nous aider à fonder une nouvelle relation entre producteurs et industriels, et entre industriels et distributeurs.

Mais tout cela suppose d'utiliser effectivement les outils issus de la loi de modernisation de l'économie, en particulier la possibilité de revenir à la table des négociations en cas de décrochement, dans un sens ou dans l'autre, entre l'évolution des prix agricoles et celle des prix de l'alimentation. Certes, quand les premiers baissent, les distributeurs ne tardent pas à exiger de nouvelles négociations, mais dans le cas contraire, les choses sont plus compliquées…

L'emploi agricole a fortement évolué. Tout d'abord, tous les partenaires sociaux s'accordent à reconnaître que le dialogue social dans le secteur est de qualité, ce qui s'explique par la grande proximité entre le chef d'exploitation et son ou ses salariés. Le rapport de confiance, en particulier, est souvent plus fort qu'ailleurs.

Ensuite, nous travaillons depuis plusieurs années à améliorer nos relations partenariales, en particulier en matière de prévoyance et de formation. Nous venons de lancer une nouvelle campagne en vue d'améliorer l'image des métiers de l'agriculture dans l'opinion. On ne peut nier que la pénibilité demeure, mais 93 % des jeunes scolarisés dans l'enseignement agricole trouvent un travail à la sortie et, quand nous avons signé, en 2010 et 2011, entre 3 500 et 4 000 contrats de réinsertion professionnelle destinés à des publics en grande difficulté, la moitié des bénéficiaires ont obtenu un contrat à durée indéterminée après une formation en entreprise et en centre de formation. Le contact avec la terre, avec les animaux et avec la nature constitue en effet un puissant adjuvant à la réinsertion sociale. J'ajoute que près de 70 000 emplois sont à pourvoir dans la filière. L'emploi agricole est peut-être encore méconnu, mais il représente donc un vrai potentiel.

J'ai évoqué le problème qui se pose à propos des installations classées, ainsi que celui des normes sociales, sanitaires, phytosanitaires, environnementales : la tendance de la France à aller en la matière au-delà de ce qu'exige l'Union est incontestable. Mais surtout, il est des domaines dans lesquels il faudrait renoncer à certaines postures. Ainsi, alors que nous n'avons pas investi dans la maîtrise de la ressource en eau depuis dix à quinze ans, certains tendent à assimiler irrigation et intensification de la production, alors que pour nous, l'irrigation est la garantie de la pérennité des exploitations. Nous l'avons vu à nouveau en 2011 : notre incapacité à stocker l'eau au moment où elle tombe nous place dans des situations intenables. À l'issue de la dernière réunion du Comité de sécurité alimentaire de la FAO, notre ministre M. Stéphane Le Foll et ses homologues espagnol et italien ont publié la semaine dernière un communiqué sur la politique agricole commune dont un passage rappelait la nécessité d'une politique d'investissement ambitieuse pour améliorer l'efficacité des systèmes d'irrigation, en particulier grâce à l'aménagement de retenues de substitution. Pourtant, le lendemain, sa collègue Mme Delphine Batho signait un courrier demandant aux directeurs des agences de l'eau de suspendre toute forme de soutien à la création de ces mêmes retenues, au motif qu'une nouvelle mission parlementaire était lancée sur le sujet – comme si les étagères ne croulaient pas déjà sous les rapports consacrés à cette question ! Cette mission devant rendre ses conclusions au printemps prochain, cela signifie que l'on ne fera rien cette année alors que les projets en attente sont nombreux, notamment dans l'Ouest. L'incompréhension est donc totale.

Bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais le projet de décret élaboré sous la précédente législature, qui fixait à 350 000 mètres cubes d'eau le seuil en deçà duquel une simple déclaration est suffisante pour constituer une réserve d'eau, a été abandonné : nous sommes revenus à la case départ. Non seulement de telles décisions irritent le monde agricole, mais elles font partie des facteurs qui compromettent notre compétitivité.

J'ai évoqué la diversité du monde agricole. Nous nous faisons bien entendu les promoteurs de formes d'agriculture telles que l'agriculture biologique, les circuits courts – dont l'importance croît dans les milieux périurbains –, ainsi que des notions de proximité ou de produit premium. Mais n'oublions pas que les produits alimentaires sous signe de qualité – agriculture biologique comprise – représentent moins de 25 % de la demande. Avec la crise, cette proportion tend même à descendre en dessous de 20 %. Quant à l'agriculture de proximité, elle couvre la distribution de moins de 15 % des produits alimentaires – et encore, à condition de retenir une définition large de la proximité. Rien de cela n'est négligeable, certes, et ces secteurs sont sans doute appelés à progresser, mais on voit bien la nécessité d'accorder toute notre attention à une autre agriculture, meilleur marché, répondant à des besoins plus quotidiens même si elle est également de qualité : les circuits traditionnels de distribution et ce que l'on appelle pudiquement l'agriculture conventionnelle restent, qu'on le veuille ou non, le coeur de métier. Or les facteurs de compétitivité sont essentiels dans ce secteur.

Il est vrai cependant, Madame Erhel, que l'innovation est un facteur de différenciation. Mais elle doit se traduire dans le prix, et l'augmentation de la valeur ajoutée doit aussi bénéficier à ceux qui la mettent en oeuvre.

Monsieur Grellier, la contractualisation est un sujet sur lequel nous avions beaucoup insisté lors de la discussion de la loi de modernisation de l'agriculture, car nous y voyions un des grands moyens de structurer la production pour plus d'efficacité. Le ministre a sans doute raison de vouloir améliorer le contenu des contrats qui nous lieront avec l'aval de la filière mais, pour l'heure, nous ne savons pas si les cinq – ou neuf – centrales d'achat de France vont accepter d'entrer elles aussi dans ce schéma. Or une contractualisation ne peut être efficace et durable que si elle concerne l'ensemble de la filière.

Aujourd'hui, le cours de la production porcine est fixé dans une proportion de 90 voire de 95 % au cadran de Plérin en Bretagne. Or celui-ci ne reflète pas les conditions ou les coûts de production en amont, mais simplement l'état du marché résultant de l'offre et de la demande. Si, demain, nous voulons améliorer la situation dans ce secteur, il faudra se tourner vers un autre modèle – par exemple vers celui du marché à terme à livraison différée – prenant en compte les coûts de revient, intégrant une contractualisation menée jusqu'au niveau de la distribution et garantissant la réciprocité des engagements entre producteur, collecteur, transformateur et distributeur. Ce qui n'est certainement pas le cas aujourd'hui.

Un autre exemple intéressant est celui de la production laitière. Deux des grandes entreprises du secteur, l'une coopérative, l'autre privée, ont décidé en octobre de baisser le prix du lait de cinq à dix centimes par litre. Une troisième, Danone, a publié un communiqué pour annoncer qu'elle ne s'alignerait pas, en raison des engagements qu'elle avait pris antérieurement avec ses fournisseurs. On voit là tout l'intérêt de la contractualisation, dès lors qu'elle est fondée sur des critères objectifs et transparents. Pour notre part, nous y croyons. Cela peut fonctionner, sous réserve, je le répète, d'une réciprocité des engagements.

De même, nous travaillons à tisser entre filières végétales et animales des liens destinés à limiter les effets de la volatilité des prix agricoles. L'objectif est de mettre en place une contractualisation entre, par exemple, des coopératives de collecte céréalière et des fabricants d'aliments pour bétail, de façon à écrêter les écarts, à la hausse ou à la baisse, par rapport à un « tunnel » de prix. C'est un travail difficile et de longue haleine, mais il doit être mené à bien pour éviter les excès auxquels le marché est confronté.

Nous n'attendons pas tout de la puissance publique, nous prenons notre part de responsabilité et la contractualisation est un bon exemple de ce qui peut être accompli, de manière volontariste, par les seuls acteurs privés. Cette semaine, nous venons ainsi d'adopter le principe d'une cotisation volontaire de deux euros par tonne, payée par les producteurs de céréales et d'oléagineux et dont le produit, par effet de levier, permettra de financer des investissements pouvant concourir à une meilleure compétitivité dans les filières animales. Il s'agit là d'une première. La cotisation sera prélevée le 31 mai 2013 sur la récolte de 2012. La recette attendue est de 100 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Le dispositif n'a pas été facile à élaborer, mais nous souhaitons qu'il s'applique dans la durée. Ainsi, chaque fois que le prix des céréales sur le marché atteindra un niveau élevé, comme c'est le cas en ce moment, nous pourrons l'activer de façon à exercer une action contra cyclique au bénéfice du monde de l'élevage.

Je vous remercie pour cet état des lieux de la filière agricole, qui devait en effet également concerner les activités de transformation. Cependant, alors que dans les autres secteurs économiques, l'Europe s'est construite en s'intéressant aux consommateurs, le secteur agricole a la particularité d'être quasiment le seul dont elle a oeuvré à renforcer la production. Malheureusement, ce succès est aujourd'hui menacé.

Pour en revenir au thème de la mission d'information, je retiendrai, dans ce que nous avons entendu, deux idées principales. La première est que les coûts de production conduisent certains à faire venir des prestataires de main-d'oeuvre de l'étranger, ce qui d'une part aggrave le chômage en France, et d'autre part n'apporte aucune contribution au financement de l'État ou de la protection sociale. La seconde est que les quelques grands distributeurs qui, au terme de restructurations, ont atteint une position monopolistique peuvent arbitrer en défaveur des produits français, en raison du coût de la production dans notre pays.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur les coûts de production en France

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 à 10 h 30

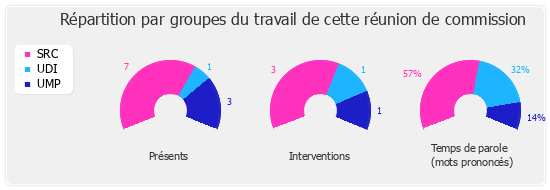

Présents. - M. Bernard Accoyer, M. Philippe Baumel, M. Thierry Benoit, M. Olivier Carré, Mme Marie-Anne Chapdelaine, Mme Corinne Erhel, M. Daniel Goldberg, M. Jean Grellier, Mme Annick Le Loch, M. Jean-René Marsac, M. Claude Sturni

Excusés. - M. Christophe Borgel, M. Jean-Charles Taugourdeau