Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale

Réunion du 27 novembre 2014 à 10h00

La réunion

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

MISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Jeudi 27 novembre 2014

La séance est ouverte à dix heures dix.

(Présidence de Mme Gisèle Biémouret et M. Pierre Morange, coprésidents de la mission)

La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) procède d'abord à l'audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Mills, président-directeur général de la Société de financement local (SFIL), et de M. Olivier Grimberg, directeur de la médiation au sein de la direction de la gestion de l'encours, sur la dette des établissements publics de santé (Mme Gisèle Biémouret, rapporteure).

En accueillant ce matin des représentants de la Société de financement local (SFIL), la MECSS aborde une nouvelle thématique : la dette des établissements publics de santé.

La dette hospitalière représente 1,4 % du PIB et 29 milliards d'euros. Ce sujet est très préoccupant, d'autant que les hôpitaux sont aussi touchés par les emprunts toxiques.

Mon intervention s'articulera, à l'image du fascicule que nous venons de vous distribuer, en quatre chapitres : présentation de la SFIL, bilan du financement en 2013 et en 2014, déploiement de l'activité de financement de la Banque postale, gestion du portefeuille de prêts sensibles sur le secteur de la santé.

La Société de financement local (SFIL) a été créée le 1er février 2013, à la suite de la faillite au début de l'année 2011 de Dexia, dont les prêts au secteur public local représentaient avant la crise financière entre 7 et 8 milliards d'euros par an, soit environ 40 % du marché du financement du secteur public local.

Au début de l'année 2011, les autres acteurs, essentiellement des banques privées, n'ont pas compensé la disparition de Dexia, ce qui a obligé l'État à se tourner vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour lui demander d'accorder, non pas des prêts usuels de très long terme, mais des prêts d'urgence d'une durée de vie de quinze ans environ en vue d'un financement budgétaire général. Cette année-là, le besoin a représenté 5 milliards d'euros et à nouveau 5 milliards d'euros en 2012, année à partir de laquelle les pouvoirs publics ont jugé inenvisageable de demander tous les ans à la CDC d'intervenir de cette façon.

En effet, l'absence d'offre de financement de la part des acteurs privés, y compris des réseaux mutualistes – Caisse d'épargne et Crédit agricole – va clairement perdurer du fait de la mise en oeuvre par les banques généralistes, après la crise de 2008, des règles de solvabilité dites de Bâle III. Ces règles rendent plus rigoureux les ratios prudentiels que doivent respecter les banques, notamment en termes de liquidité et de solvabilité, si bien qu'il devient plus coûteux pour elles de prêter à des acteurs économiques qui ont besoin de prêts à long et à très long termes.

Les règles de Bâle III sont adossées à une assiette modifiée, notamment en termes de prise en compte des conditions obligataires et de financements publics. La situation dégradée des finances publiques d'un certain nombre de pays n'entretient-elle pas une fragilité du système ?

Les conditions d'éligibilité pour l'accès au crédit fixées par la Banque centrale européenne (BCE), au travers des nouvelles dispositions prises par son président M. Mario Draghi, permettent des taux d'intérêt particulièrement attractifs.

Enfin, le différentiel actuel entre l'euro et le dollar ne laisse-t-il pas entrevoir des conditions opportunes pour sortir de ces fameux prêts « toxiques » autrement dénommés prêts structurés ?

La première année où les financements aux collectivités et aux hôpitaux ont commencé à manquer, le pays a été affecté par la crise aiguë des dettes souveraines, qui a sévi entre août 2011 et novembre 2011. Ensuite, ce manque de financement de la part des banques privées a perduré, puisqu'il s'agit d'une tendance de long terme. Les nouvelles règles vont s'appliquer à échéance 2016, 2017 ou 2018, mais comme les analystes financiers les appliquent d'ores et déjà pour établir leur cours de bourse, les banques les mettent en oeuvre dès maintenant dans leur politique d'octroi de crédit. Ainsi, la situation de tension en matière de finances publiques a joué à la marge, car le pic des difficultés est intervenu entre fin 2011 et début 2012, mais le phénomène n'a pas disparu pour autant, y compris dans d'autres pays où les banques privées sont également réticentes à prêter davantage au secteur public local.

S'agissant des conditions d'accès au crédit, la BCE agit de deux manières. D'abord, de manière très active afin de permettre un flux de crédit plus important, essentiellement pour l'Italie et l'Espagne. Ensuite, sur un plan réglementaire. C'est ainsi que la SFIL fait partie des 10 banques françaises et des 130 banques européennes qui, depuis le 4 novembre dernier, ont vocation à être contrôlées directement par la BCE. Toutes les banques présentes sur ce marché en 2011-2012 sont d'ores et déjà contrôlées. Ces nouvelles réglementations sont très claires : elles visent à séparer le plus possible les banques des États, afin que les États n'aient pas à nouveau à les soutenir, et que ce soit les actionnaires des banques qui supportent d'éventuels risques associés. Ces contraintes restent valables même si la BCE accorde par ailleurs des liquidités abondantes pour le financement des octrois de crédit.

Le revers de la médaille dans ce processus de séparation des États et des banques, c'est que la réinjection de masses monétaires favorise une économie spéculative.

Tout dépend de ce qu'on appelle économie spéculative. Les conditions de plus en plus avantageuses proposées par la BCE servent surtout aux banques italiennes et espagnoles à acheter la dette de leur pays. Cela a donc un effet positif sur la stabilité de la zone euro et, par ricochet, sur les conditions financières qui peuvent être accordées y compris aux hôpitaux publics français, sachant que l'unification monétaire voit sa concrétisation dans la mise en place de l'Union bancaire. En termes d'octroi de crédit, il faut regarder les perspectives d'évolution de la croissance à long terme. Actuellement, malgré une offre de crédit abondante en France pour tous les types d'acteurs, le volume de crédit accordé est inférieur car la demande n'est pas aussi importante.

Selon les analyses extrêmement détaillées de la BCE dont les résultats ont été publiés fin octobre – 6 000 personnes ont été mobilisées pour étudier 120 000 comptes au niveau européen, 96 % des actifs bancaires français et 83 % des actifs bancaires européens –, le résultat global des banques françaises est très bon. Les banques françaises sont donc en bonne santé et la liquidité à disposition est abondante. Les banques privées – y compris les réseaux mutualistes – font plus d'offres aux collectivités et aux hôpitaux en 2014 qu'en 2011 et 2012, mais c'est parce qu'elles en font moins aux ménages pour des crédits immobiliers – du fait de l'évolution du marché immobilier – et encore moins aux petites et moyennes entreprises, car le risque associé à un prêt pour une PME augmente avec la stagnation économique. D'où l'ambivalence de la situation actuelle avec, d'un côté, une BCE qui joue son rôle en matière de politique monétaire, et, de l'autre, des banques qui se montrent davantage prudentes. Pour autant, ce mouvement n'a rien de permanent : une fois la situation économique et financière française et européenne améliorée, les banques se déporteront vers les ménages et les entreprises. Par contre, la contrainte réglementaire est permanente, d'où la création de la SFIL pour répondre à la raréfaction de l'offre de financement aux collectivités et aux établissements de santé.

Enfin, concernant les évolutions récentes des changes, ce n'est pas tant l'évolution dollareuro qui est importante que l'évolution dollaryen. Dans une des catégories des prêts sensibles, un grand nombre d'entre eux sont indexés sur la relation dollaryen. Mais la nouvelle politique économique japonaise mise en place depuis le printemps 2013 joue positivement, ce qui nous aide à renégocier les crédits et nous aidera aussi en 2015. Les équipes de la direction de l'encours de la SFIL signalent aux hôpitaux l'intérêt de saisir ce type d'opportunité.

L'action de la SFIL présente trois caractéristiques.

D'abord, ce nouveau dispositif ne concerne que les financements à long terme, c'est-à-dire des prêts à quinze ans ou plus pour le financement des hôpitaux et des collectivités. L'accord conclu avec la Commission européenne fin 2012 indique quinze ans, ou plus si nous sommes capables de nous refinancer nous-mêmes à long terme, ce qui est le cas. Nous sommes ainsi en mesure d'accorder des prêts entre quinze et vingt-cinq ans, très complémentaires des prêts très longs de la Caisse des dépôts et consignation ou de la Banque européenne d'investissement (BEI). Par contre, ce dispositif public ne concerne pas les prêts de trésorerie – seules les banques les accordent, y compris la Banque postale, notre partenaire commercial, mais pas dans le cadre du dispositif public.

Ensuite, l'offre du dispositif public est simple. En effet, dans une décision du 28 décembre 2012, la Commission européenne a fixé une liste limitative de ce que peut faire ce dispositif : prêt à taux fixe, prêt à taux variable avec une référence, passage de l'un à l'autre éventuellement au cours de la durée de vie du prêt, phase de mobilisation. Si le dispositif devait proposer autre chose, il faudrait renégocier avec la Commission européenne.

Enfin, le dispositif public doit présenter des offres de prêt au prix du marché. En effet, nous dérogeons à la concurrence européenne, mais cette intervention publique, qui n'est pas considérée comme une aide d'État, ne doit pas désinciter encore plus les financements pour les acteurs privés.

Pour l'assister dans l'analyse des aides d'État, la Commission européenne a fait appel au cabinet de conseil Duff & Phelps, dont les rapports montrent que la SFIL et la Banque postale respectent tous ces critères.

Soumise à la réglementation bancaire et au contrôle de la Banque centrale européenne, la SFIL n'est pas cotée en bourse. Elle est une banque à 100 % publique dont l'État est l'actionnaire principal, à hauteur de 75 %, aux côtés de la CDC, à 20 %, et de la Banque postale, à 5 %. L'État est notre actionnaire de référence, conformément à un article du code monétaire et financier, et son soutien précisé par une lettre concerne l'ensemble du bilan de la SFIL et sans limitation de durée. Cela est très important vis-à-vis des investisseurs, a fortiori s'agissant des prêts structurés à risque.

La SFIL n'est pas l'agent commercial du dispositif public, mais elle fait tout le reste. La Banque postale fait les offres de prêts, dont l'analyse est réalisée dès le départ en commun par elle et par nous, car les offres ont vocation à être cédées au bout de quelques mois vers le bilan de la SFIL. Ainsi, toutes les offres de prêt de long terme sont conçues avec la Banque postale, puis nous sont cédées. C'est la première exclusivité.

Deuxième exclusivité : nous ne pouvons prendre que les prêts commercialisés avec la Banque postale, puisque ce sont ceux que nous avons analysés et conçus avec elles.

Troisième exclusivité : nous refinançons les prêts en émettant des « obligations foncières ».

Pourquoi cette séparation entre le commercial et le financier ? Créée en 2006, la Banque postale a vocation en tant que banque publique à développer le financement au secteur local, ce qui a rendu inutile la création d'un deuxième réseau de distribution pour le même type de prêt aux mêmes acteurs. Pour une fois, il n'y a pas eu de doublon ! Le réseau incomparable des bureaux de poste distribue ces prêts – le groupe La Poste a souhaité faire de tous ses postiers des banquiers –, ce qui permet d'atteindre tous les types de collectivités et d'hôpitaux.

Je suppose que La Banque postale s'est restructurée pour mettre en place ce type d'offres.

La Banque postale a créé six directions territoriales, implantées dans des métropoles régionales, auxquelles s'ajoutent des équipes situées dans des villes de moindre importance. Ces équipes démarchent les collectivités depuis début 2013 et les hôpitaux depuis l'été 2013. Ainsi, le dispositif public est effectif pour les hôpitaux depuis le mois de juillet 2013 et plus nettement depuis septembre 2013.

La SFIL s'est vue confier trois missions essentielles.

La plus importante consiste à refinancer les prêts commercialisés. En étant soumises à la même réglementation que la Caisse d'épargne et le Crédit agricole, la Banque postale et la SFIL ont potentiellement les mêmes problèmes de ratio, de liquidité et de solvabilité. La SFIL finançant uniquement le secteur local français, toute l'efficacité du dispositif repose sur notre capacité à prêter long et à nous refinancer long, ce qui évite que les ratios de liquidité et de solvabilité viennent contraindre l'offre ainsi proposée. À titre d'exemple, pour proposer des prêts à quinze ans ou un peu plus, nous devons nous refinancer en émettant des obligations foncières d'une durée de vie moyenne de neuf à dix ans.

Notre deuxième mission est d'apporter une prestation de service à la Banque postale afin de l'aider à concevoir les prêts qu'elle commercialise.

Notre troisième mission, la plus médiatique, consiste à transformer les prêts structurés à risque, dont nous avons hérité au titre du portefeuille de Dexia, en prêts simples.

Nous sommes notés par les trois principales agences de notation. En tant qu'entreprise, nous sommes notés par Moody's et Fitch à un niveau en dessous de l'État – respectivement Aa2 et AA contre Aa1 et AA+ – et par Standard & Poor's (S & P) au même niveau que l'État, à AA. Comme émetteur de dettes, nous sommes mieux notés : la Caisse française de financement local (CAFILL), société détenue à 100 % par la SFIL, est notée Aaa par Moody's – soit deux niveaux au-dessus de notre propre notation –, et AA+ par S & P et Fitch, soit un niveau au-dessus de notre propre notation.

Cette notation s'explique par la nature même du type de dette que nous émettons : les obligations foncières. Émises pour la première fois par le Crédit foncier de France, puis dénommées « foncières » par le législateur en 1999, les obligations foncières sont des obligations sécurisées. Cela signifie que tout ou partie du bilan sert de manière explicite à garantir le remboursement de la dette émise. Pour notre stock de prêts aux hôpitaux et collectivités hérité de Dexia, auxquels s'ajoutent les nouveaux prêts de la Banque postale intégrés à notre bilan, le flux d'intérêt et le remboursement du capital servent de garantie de manière explicite au remboursement de la dette que nous émettons. Deux éléments juridiques sont attachés à ce type de dette. D'abord, les investisseurs qui achètent ces obligations sont des créanciers privilégiés, car ils sont remboursés avant tout le monde, y compris avant le Trésor public. Ensuite, les investisseurs ont une garantie absolue sur ce qu'ils achètent. À titre d'exemple, notre émission à dix ans lancée en début d'année est assortie d'un taux fixe et d'un coupon payé chaque année aux investisseurs, et ces trois caractéristiques – remboursement dans dix ans, paiement à taux fixe et paiement chaque année, ne peuvent être modifiées. C'est cette sécurité offerte aux acheteurs qui nous permet d'être très bien notés.

J'en viens au bilan du financement 20132014.

Le marché international en question, dénommé covered bonds en anglais, représente plus de 900 milliards d'euros, ce qui en fait le deuxième marché après celui de la dette des États, avec des émetteurs principalement situés en France, en Espagne et en Allemagne. Être un émetteur français est donc plutôt positif, a fortiori s'il est bien noté, car les investisseurs connaissent bien les caractéristiques de ce type de dette.

En 2013, la CAFFIL a levé plus de 3 milliards d'euros de financements à destination du secteur public local. Elle s'est distinguée notamment avec une émission publique de maturité à quinze ans, lancée en septembre, d'un montant de 500 millions d'euros, qui est venue compléter la transaction inaugurale, lancée en juillet, qui portait sur une maturité de sept ans et un montant d'un milliard d'euros.

Dès notre première émission, nous avons vu apparaître une catégorie d'investisseurs habituellement absents de ce marché, à savoir les banques centrales et les fonds souverains, qui n'achètent pas ou achètent très peu de dettes émises par les banques, notamment depuis la crise – ils achètent surtout la dette des États ou des agences publiques. Grâce à notre actionnariat exclusivement public, avec l'État comme actionnaire de référence et notre mission de refinancement des actifs publics, ces investisseurs considèrent que nous sommes comparables à une agence publique, telle la CADES (Caisse d'amortissement de la dette sociale) pour la France ou la BEI au plan européen. La présence des banques centrales et des fonds souverains sur ce marché est intéressante à plusieurs titres. D'abord, ils viennent s'ajouter aux investisseurs usuels, ce qui accroît le nombre d'investisseurs. Ensuite, une fois qu'elle a commencé à acheter, une banque centrale devient un acheteur régulier. En outre, une banque centrale qui achète détient les titres jusqu'à la maturité de la dette correspondante, elle ne revend pas entre-temps, si bien qu'elle stabilise le cours de la dette. Enfin, dans son arbitrage entre absence de risque et prix intéressant, la banque centrale choisit l'absence de risque ; autrement dit, elle est prête à payer plus cher pour avoir moins de risques. Ainsi, la présence des banques centrales et des fonds souverains oblige les autres investisseurs à accepter des prix un peu plus chers et des taux un peu plus bas, ce qui aboutit in fine à des conditions plus avantageuses pour les hôpitaux et les collectivités.

Alors que le budget alloué aux hôpitaux atteint 75 milliards d'euros, la masse salariale représente les deux tiers de leurs coûts et aucune majoration de tarification n'est possible pour augmenter leurs recettes. A contrario, en maîtrisant la fiscalité locale, les collectivités locales peuvent jouer sur le montant de leurs recettes. Dans ce contexte, la préférence des fonds souverains pour racheter ces dettes va-t-elle aux collectivités locales, qui présentent un moindre risque, ou aux hôpitaux, dont la marge de manoeuvre est relativement étroite ?

Dans notre cas, ils regardent le bilan global, sans entrer dans le détail. En clair, ils achètent toutes les garanties financières et juridiques associées à notre bilan global, qui s'élève à 62 milliards d'euros de prêts, dont 42 milliards d'euros aux collectivités et aux hôpitaux. Avec 18 000 contreparties, notre bilan est le plus complet de toutes les banques françaises – c'est le côté positif de l'héritage de Dexia – sur les collectivités et les hôpitaux publics. Le résultat global de ces deux secteurs montre un très faible taux d'impayé – il n'y a jamais d'impayé définitif, jamais de perte en capital sur ce type de prêt, quelquefois des rééchelonnements ou des intérêts payés plus tard. Notre niveau de risque est ainsi bien plus faible que le niveau de risque moyen d'une banque généraliste – les impayés sur des prêts immobiliers ou des prêts aux entreprises sont beaucoup plus élevés et peuvent être plus définitifs que les impayés sur des prêts aux hôpitaux et aux collectivités.

Certains hôpitaux universitaires empruntent même pour payer les salaires de leurs personnels, ce qui augure de leur fragilité financière. Selon la Cour des comptes, le triplement de la dette hospitalière en dix ans tient à la quasi-autonomie des directeurs d'établissement qui ont, de ce fait, été amenés à prendre des risques financiers.

En outre, la MECSS a mis en évidence la totale méconnaissance de la valorisation patrimoniale du parc hospitalier français, qui compte 60 millions de mètres carrés. Nous avons été stupéfaits d'entendre la direction du Trésor estimer le parc hospitalier français à quelques dizaines de milliards d'euros, sans plus de précision. Le dernier rapport de la Cour des comptes a évalué le patrimoine privé du parc hospitalier à un demi-milliard d'euros, mais sans produire une estimation du patrimoine public. Or c'est la moindre des choses, lorsque l'on recourt à l'emprunt, de connaître cette valeur patrimoniale.

Le secteur public local et celui des hôpitaux étaient considérés sans risque, ils sont toujours considérés comme apportant une certaine sécurité, mais l'analyse des banques a probablement changé depuis la crise. En effet, après la disparition de Dexia, il a été difficile de trouver des financements bancaires. En outre, les budgets des hôpitaux sont de plus en plus contraints – les recettes d'activité ne jouent pas et les dépenses de fonctionnement sont principalement des frais de personnels. Les budgets des collectivités deviennent eux-mêmes de plus en plus contraints. Ainsi, le changement de perception du risque par les banques vis-à-vis du secteur hospitalier a eu un impact sur l'apport des financements bancaires.

Concernant le triplement de la dette ces dix dernières années dans le secteur hospitalier, outre l'autonomie laissée aux directeurs des hôpitaux pointée par la Cour des comptes, le plan « hôpital 2007 » et le plan « hôpital 2012 » ont incité les établissements à rénover l'immobilier hospitalier, principalement par du financement bancaire et non par l'autofinancement.

Cela m'amène au troisième chapitre de notre présentation : le déploiement de l'activité de financement de la Banque postale.

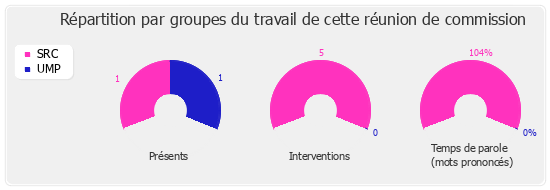

L'activité de la Banque postale sur ce marché a débuté en juillet 2013, et plus de 100 établissements de santé ont été financés depuis cette date, pour un total de 590 millions d'euros. En 2014, le secteur de la santé représente 13 % de la production de prêts, soit 276 millions d'euros. Les hôpitaux publics et les CHR-CHU (centres hospitaliers régionaux et universitaires) restent les deux principaux emprunteurs sur ce secteur.

J'en viens maintenant au dernier chapitre : la gestion du portefeuille de prêts sensibles sur le secteur de la santé.

Au 31 janvier 2013, sur les 6,5 milliards d'euros de prêts en stock, 1,3 milliard d'euros correspondaient à des prêts structurés à risque, soit 20 % du total. Au 31 octobre 2014, ces encours structurés sensibles s'élevaient à 1 milliard d'euros sur un volume de 6,1 milliards d'euros, soit 16 % du total. Nous avons donc réduit ces prêts de 300 millions d'euros.

À sa création, la SFIL comptabilisait 1 188 emprunteurs du secteur public hospitalier, dont 133 étaient concernés par des prêts à risque, soit 11 %. Aujourd'hui, elle compte 1 096 emprunteurs, dont 113 concernés par ces prêts à risque, soit 10 %. Cette proportion est supérieure à celle des collectivités, à hauteur de 4 %. Le plan « hôpital 2007 » a abouti à un surcroît d'investissement de la part des hôpitaux, dont un nombre important ont contracté des prêts structurés à risque.

Non, ils ont été proposés par tout le monde. Et les pires des pires ne l'ont pas été par Dexia, mais par la Caisse d'épargne, le Crédit agricole et les banques étrangères. Une fois que ces prêts-là – dits snowball dans le jargon financier –, entrent dans la phase activée, on ne peut pas revenir en arrière, même si les conditions financières ont changé et sont devenues moins défavorables. Car vous savez que si les ratios de change deviennent plus favorables, il est alors plus facile de renégocier, ce qui n'est pas le cas pour ces prêts snowball que Dexia n'a jamais commercialisés.

Nous avons ventilé l'encours des crédits sensibles sur la santé publique en cinq catégories. La catégorie S1 correspond aux petits hôpitaux qui ont dans leur dette au moins un prêt « hors charte Gissler », c'est-à-dire indexé sur le change eurofranc suisse. L'encours est de 0,06 milliard d'euros pour 12 emprunteurs. Ce sont les prêts les plus compliqués hérités de Dexia. Sachant que les petits hôpitaux ont moins de surface financière pour renégocier, ce sont eux qu'il convient d'aider en priorité.

On sait que certains coefficients multiplicateurs et indices des prêts sensibles sont extrêmement élevés, ce qui laisse témoigner du caractère hautement toxique de ce type de prêts.

Les responsabilités sont objectivement partagées.

La catégorie S2 correspond aux hôpitaux plus importants qui ont, eux aussi, des prêts « hors charte Gissler » indexés sur le change eurofranc suisse. L'encours est de 0,16 milliard d'euros pour 18 emprunteurs.

La catégorie S3 réunit les prêts « hors charte Gissler » indexés sur d'autres cours de change. L'encours s'élève à 0,31 milliard d'euros pour 16 emprunteurs.

Ces prêts présentent donc un risque avéré : ils sont dans la phase activée, l'indemnité de remboursement anticipée est importante par rapport au capital restant dû, et le niveau de taux payé est assez élevé ou élevé. Au total, ces trois catégories représentent 500 millions d'euros d'encours pour 46 emprunteurs. C'est vers eux que le fonds de soutien aux hôpitaux devra concentrer son aide.

Les deux autres catégories – S4 et S5 – sont de nature différente. Ces prêts sensibles sont inscrits dans la charte Gissler, ils sont liés à une formule de taux – un écart entre un taux court et un taux long –, et non à une relation de change, et ils ne sont pas dans la phase activée. Les taux payés par les hôpitaux sont actuellement assez bas, bas ou très bas. Pour sortir de ces prêts, l'indemnité de remboursement anticipée est assez faible, faible ou très faible. L'encours de 500 millions d'euros pour ces deux catégories concerne 67 emprunteurs.

Lorsqu'ils paient des taux faibles, certains hôpitaux refusent de renégocier. Or les prêts peuvent avoir une durée de vie longue – la plupart ont une durée de vie restante de quinze à vingt ans en moyenne. Les équipes de la SFIL s'efforcent donc, et c'est toute la difficulté, de convaincre les ARS (agences régionales de santé) puis les hôpitaux de la nécessité de renégocier maintenant.

Quel est le service annuel de la dette pour les trois premières catégories ? Pour les deux autres, quelles sont les conséquences pour les budgets hospitaliers ?

Les taux d'intérêt des deux premières catégories, qui correspondent aux prêts les plus compliqués, sont compris entre 12 % et 15 %. Ils sont de 6 % et 8 % pour la catégorie S3.

Pour les catégories S4 et S5, les niveaux sont très bas, de 2 % à 3 %, d'où la difficulté. Car il faut convaincre les hôpitaux qu'ils ont tout intérêt à transformer leur prêt à 2 % – faible mais qui présente des aléas financiers, puisque le taux peut augmenter – en un prêt à taux fixe, à 3 %, supérieur mais totalement sécurisé.

Les frais financiers de l'ensemble de la dette héritée de Dexia sont nettement plus bas : le taux moyen pour l'ensemble des collectivités et des hôpitaux qui ont des prêts de cette nature, toutes catégories confondues, est de 4,9 %. Cela signifie que 70 % des institutions considérées payent moins de 4,9 %. Ainsi, certaines situations difficiles sont très concentrées, mais la majorité se trouvent dans une situation gérable.

Il faut se débarrasser de ces prêts en raison de leur potentielle nocivité ou de leur nocivité constatée et, surtout, parce que leur durée de vie est encore longue. Personne aujourd'hui ne peut dire ce que seront les conditions monétaires et financières dans cinq ans, sept ans, dix ans. C'est un vrai sujet pour nous : les raisonnements de court terme, purement budgétaires, se heurtent aux raisonnements de nature financière. Si la renégociation est possible, la dette est légèrement augmentée, mais totalement sécurisée. Et la sécurisation de la dette au cours des quinze ou vingt prochaines années pèsera moins lourd que l'augmentation de la dette sur les deux ans qui viennent.

Depuis le 28 février 2013, nous avons conclu 41 opérations de désensibilisation avec 40 établissements publics de santé pour un encours de 187 millions d'euros, dont 23 opérations en 2014 pour un encours de 100 millions. Sur les 133 hôpitaux concernés, 25 ont été totalement débarrassés de ces prêts sensibles, notamment le CHU de Nancy, l'AP-HM (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille), les CHU de Caen et de Dijon, et le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

Ainsi, l'encours sensible dans le secteur de la santé s'élève à 1 milliard d'euros au 31 octobre 2014, contre 1,3 milliard au 31 décembre 2012. Il devrait baisser à 900 millions en janvier 2015, soit 400 millions d'euros de moins qu'à la création de la SFIL.

Il est important que le fonds de soutien de 100 millions d'euros devienne opérationnel le plus rapidement possible, car nous avons des difficultés à renégocier pour les deux premières catégories de prêts. Cet après-midi, Olivier Grimberg va rencontrer des représentants de la DGOS (direction générale de l'offre de soins) pour discuter de cette question.

D'ailleurs, le fonds de soutien aux collectivités locales est totalement opérationnel. Le montant fixé devra être dépensé sur trois ans ; un décret précise les prêts éligibles ; un service a été créé pour gérer le calcul de l'aide ; un arrêté détaille la liste des pièces à fournir à la DDFIP (directions départementales des finances publiques) pour recevoir cette aide ; et la doctrine d'emploi des fonds est publique, elle se trouve sur le site de la DGCL (direction générale des collectivités territoriales). Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour accélérer le rythme des renégociations de prêts sensibles avec les collectivités locales.

J'imagine que tous les hôpitaux n'entrent pas en contact avec vous. Les établissements qui le font sont-ils ceux qui sont le plus en difficulté ?

Nous finançons l'ensemble des hôpitaux, mais de deux manières différentes, comme je vous l'ai indiqué au début de mon propos. Nous finançons tous les hôpitaux via le contact commercial de la Banque postale. Par contre, pour les hôpitaux qui ont une dette structurée à risque, nous ne passons pas par le circuit de la Banque postale, conformément à un accord avec cette dernière.

Si un hôpital doit réaliser des investissements par ailleurs, nous lui accordons les financements en même temps que nous renégocions le prêt, et ce à prix coûtant, c'est-à-dire sans marge. Ainsi, la marge du financement nouveau offerte à l'hôpital vient diminuer le montant de son indemnité de sortie. Il s'agit là d'un levier important pour les hôpitaux – car ils ont souvent des financements nouveaux à réaliser en même temps que la renégociation des prêts en cours –, auquel s'ajoutera l'aide du fonds de soutien. Nous avons ainsi pu réaliser des opérations avec les hôpitaux de Marseille et de Dijon, en proposant des financements nouveaux associés à des conditions défiant toute concurrence.

Les investissements nécessaires peuvent-ils être refusés aux hôpitaux les plus en difficulté ?

Oui. Sur les quelque 1 100 établissements publics de santé figurant dans notre base clients, il en est 70 – soit une minorité – auxquels nous ne prêtons plus, soit parce qu'ils sont dans une situation de grande fragilité financière – ils sont 30 dans ce cas –, soit parce qu'ils sont fragiles et que nous sommes déjà très exposés vis-à-vis d'eux.

La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) procède ensuite à l'audition, ouverte à la presse, de M. Corso Bavagnoli, sous-directeur « banques et financement d'intérêt général » à la direction générale du Trésor au ministère des finances et des comptes publics et au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, sur la dette des établissements publics de santé (Mme Gisèle Biémouret, rapporteure).

Monsieur Bavagnoli, soyez le bienvenu. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.

En tant que sous-directeur chargé du secteur bancaire et du financement d'intérêt général à la direction générale du Trésor, je m'occupe des problématiques bancaires, des pratiques de financement et de celles, plus spécifiques, liées à la mise en place d'outils publics tels que le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), lequel est notamment au service du financement des entreprises et des collectivités.

Diverses instances, comme la Cour des comptes ou l'Inspection générale des finances, se penchent sur la dette des établissements publics de santé. Notre administration n'ayant pas la tutelle des hôpitaux, son premier souci n'est pas la gestion des hôpitaux ni leur logique budgétaire. Elle possède en revanche une connaissance précise des marchés de crédits et de la mobilisation des financements publics et privés en faveur du secteur hospitalier.

J'évoquerai l'accès des établissements de santé au financement à moyen et long terme, puis les problèmes de trésorerie, enfin les émissions obligataires, qui forment un compartiment du financement à moyen et long terme, et se développent tant pour les collectivités territoriales que pour les hôpitaux. Si vous le souhaitez, je répondrai à vos questions sur la pratique spécifique des emprunts structurés.

À l'automne 2008, puis en 2011, lors du second épisode de la crise, qui a été très sévère pour le secteur bancaire français, les pouvoirs publics, craignant un assèchement du financement à moyen et long terme des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, ont décidé d'intervenir en urgence. Ils ont mobilisé le fonds d'épargne de la CDC, au sein duquel ils ont ouvert, en 2011 et 2012, des enveloppes exceptionnelles en faveur du secteur hospitalier. Grâce à ce fonds consacré aux financements de moyen et long terme, les hôpitaux ont continué à bénéficier d'un flux de financement, dans une période où le risque qu'ils représentaient, au même titre que les collectivités territoriales, était perçu de manière plus négative que par le passé.

Par la suite, les financements ont été pérennisés, puisque le Gouvernement a mis en place sur le long terme – au-delà de vingt ans – une enveloppe de 20 milliards d'euros, dont les hôpitaux bénéficient également. On considère que 10 % à 12 % des montants distribués par le fonds d'épargne ont été octroyés à des hôpitaux, pour que ceux-ci restent financés dans un contexte de tension de l'offre bancaire.

Le Gouvernement a souhaité créer un dispositif destiné à prendre le relais de Dexia, dont les parts de marché se composaient pour 30 % du marché des collectivités locales et pour 40 % de celui des hôpitaux. La faillite de cette banque, qui s'est jouée en deux temps, en 2008 puis en 2011, a provoqué un trou dans le financement des hôpitaux tant à court terme qu'à moyen et long terme, puisque l'offre s'est asséchée dans un contexte de crise où les hôpitaux inspiraient une défiance particulière aux établissements de crédit. Le Gouvernement a recréé, grâce à La Banque postale et au lancement de la Société de financement local (SFIL), une offre bancaire dont le volume a été calibré pour se substituer globalement au financement de Dexia. Ces outils sont désormais opérationnels. Toutefois, il n'est pas certain que La Banque postale SFIL finance exactement les mêmes hôpitaux que Dexia. Les situations particulières doivent être étudiées au cas par cas.

En 2012 et 2013, nous avons connu des épisodes difficiles, notamment sur les crédits de court terme. Je me souviens que, le 1er juillet 2012, les crédits de court terme de Dexia, dont le nombre avait déjà diminué, ont tous été interrompus. Par anticipation, nous avions alors mobilisé La Banque postale également sur le court terme. La SFIL couvre tous les segments de maturité, du court terme au moyen et au long terme.

L'offre proposée étant commensurable à celle que Dexia déployait avant la crise, le ministère considère qu'il n'existe pas d'insuffisance globale de financement, ce que confirment plusieurs indicateurs.

La dette des hôpitaux a augmenté de 15 % entre 2011 et 2013, ce qui pose au demeurant plusieurs questions, comme celle de la tutelle des hôpitaux et des raisons de cette augmentation. Le montant du compte du Trésor sur lequel les hôpitaux doivent centraliser leur trésorerie a augmenté de 40 % pendant la période. En somme, aucun indicateur ne révèle l'existence d'un stress de financement pour les hôpitaux, ce qui n'exclut pas l'existence de difficultés ponctuelles.

La question de la tarification nous a vivement préoccupés, les taux d'intérêt payés par les collectivités et les hôpitaux ayant beaucoup augmenté en 2009 et plus encore en 2011. Notons d'ailleurs qu'avant cette période, les taux d'endettement étaient trop bas, ce qui explique en partie la faillite de Dexia. Pour offrir des taux faciaux très bas, cette banque a développé une structuration qui lui permettait de gagner, grâce aux commissions, l'argent qu'elle ne gagnait pas sur les taux d'intérêt, et à rechercher des ressources moins chères. L'établissement s'est ainsi retrouvé en situation de financer des prêts de moyen et long terme avec un bilan reposant sur des ressources courtes, ce qui créait un écart important entre un actif long et un passif court avec un risque de taux structurel. Ce modèle, fondamentalement déséquilibré et malsain, a conduit à la faillite la plus lourde et la plus coûteuse pour les finances publiques que la France ait connue depuis celle du Crédit lyonnais.

De ce fait, nous n'avons jamais pensé qu'il fallait revenir à la situation d'avant 2008. Des études ont d'ailleurs été menées pour établir les responsabilités et comprendre les causes d'une situation qui a perduré sans que des alertes se déclenchent. Le ministère accepte le principe d'un rehaussement des taux de crédit, qui accompagne un assainissement du marché du prêt aux collectivités locales et aux établissements de santé. Le rééquilibrage de l'offre et des tarifs ne doit cependant pas aller trop loin, notre but n'étant pas que la tarification devienne prohibitive. En 2011, nous avions d'ailleurs remarqué que les tarifs avaient beaucoup augmenté, ce qui nous a préoccupés, dès lors qu'ils dépassaient le rééquilibrage nécessaire.

Pour détendre le marché, nous avons fait intervenir la CDC, qui propose une tarification plus adaptée, sans marge, correspondant à celle du Livret A plus cent points de base. Nous avons également incité à la création d'un nouvel acteur. Des banques sont revenues à des degrés divers sur le marché des collectivités locales et des hôpitaux, où certaines, comme la Caisse d'épargne, sont allées plus loin qu'auparavant.

Autant de facteurs qui ont induit une baisse sensible des taux depuis deux ans. Pour les collectivités locales, le spread, soit le différentiel de taux, est de cinquante points de base sur l'Euribor, taux de référence du marché monétaire interbancaire européen. Compte tenu du niveau très faible des taux de référence – Euribor, taux de la BCE (Banque centrale européenne) –, les taux d'endettement sont historiquement faibles, avec des spreads de crédit qui semblent raisonnables, signe que le marché s'est assaini.

Le superviseur bancaire n'observe plus d'offres comparables à celles de 2008, non seulement parce qu'elles ne tentent plus les établissements de crédit, mais parce que l'encadrement réglementaire les interdit, depuis la loi de séparation de juillet 2013. La situation actuelle se caractérise par une baisse du coût du crédit. Si le montant de celui-ci est plus élevé qu'avant 2008, c'est en raison d'un rééquilibrage nécessaire ; il est sensiblement plus faible qu'en 2011 et 2012.

On constate enfin une progression des émissions obligataires. Celles des collectivités locales atteignent 2 à 3 milliards d'euros par an. Les hôpitaux suivent la même évolution. Collectivités locales et hôpitaux s'unissent de plus en plus souvent pour lever des émissions obligataires groupées, évolution que nous encourageons, car elle leur permet de diversifier leurs sources de financement et de mieux négocier avec les banques. Le développement de ce marché se heurte toutefois à des limites intrinsèques, car ces émissions obligataires prévoient un remboursement in fine, et non au fil de l'eau, ce qui n'intéresse pas tous les investisseurs.

Ne faut-il pas distinguer la situation des collectivités de celle des hôpitaux ? Si les unes peuvent maîtriser leurs recettes – en jouant sur la fiscalité locale –, ce n'est pas le cas des autres, qui, de surcroît, ont plus de mal à maîtriser leurs dépenses, liées à masse salariale ou aux achats.

Par ailleurs, comment apprécier la valeur patrimoniale du parc hospitalier public ou privé ? Je m'étonne qu'aucune réflexion sur le sujet n'ait été menée en amont.

Cette question se pose quand des banques demandent un gage pour un crédit, mais les émetteurs obligataires n'envisagent pas de saisir des biens. Ils s'intéressent surtout à la capacité de remboursement de l'hôpital, qui dépend de ses recettes, de sa gestion et des garanties qu'offrent les collectivités de rattachement. L'existence d'un gage constitué par le patrimoine mobilier ou immobilier de l'hôpital n'intervient pas en première ligne dans l'analyse d'un crédit.

Cette situation mérite d'être regardée, mais c'est à la tutelle de l'hôpital de se prononcer sur le sujet.

On a l'impression que l'encours de la dette a grossi au fil des années sans qu'aucun contrôle se soit exercé. Les autorités de tutelle des hôpitaux étaient jadis les agences régionales de l'hospitalisation (ARH), auxquelles ont succédé les agences régionales de santé (ARS). Le ministère des finances peut-il jouer, à leur égard, un rôle de mise en garde ?

Nous ne disposons pas d'un tel pouvoir. La direction générale du Trésor adapte la réglementation bancaire aux problématiques des collectivités et des hôpitaux. Le superviseur bancaire, c'est-à-dire la Banque de France, vérifie que les établissements de crédit se conforment à la réglementation. À défaut, elle les sanctionne. N'étant pas l'autorité de tutelle des hôpitaux, nous n'avons pas à émettre d'agrément sur leurs investissements ou leur budget, tâche qui incombe à la direction générale de l'offre de soins (DGOS) ou à la direction du budget ou à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Enfin, nous n'avons aucune prise sur leur comptabilité, donc sur leur décision de financer leur fonctionnement par l'emprunt.

Quand on connaît la valeur du patrimoine hospitalier, il est plus facile non seulement de conclure un investissement, mais aussi de répondre au problème du stock de la dette, qui place certains établissements dans une dépendance financière inquiétante.

Quels seront les contours du fonds de soutien destiné à désensibiliser les encours sensibles des établissements ?

En avril dernier, la décision a été prise de mettre en place un fonds de soutien aux établissements publics de santé, sur le modèle du fonds dédié aux collectivités locales, qui a d'ores et déjà reçu ses premiers dossiers, et pourra décaisser certaines sommes avant la fin de l'année.

Pour des raisons d'organisation, il existe en effet deux fonds différents de soutien. Le fonds de soutien aux établissements publics de santé, dont le principe a été arrêté, sera opérationnel en 2015. Il faudra que l'on tienne cette date. Doté de 100 millions d'euros, qui seront décaissés sur trois ans, il a été abondé tant par Dexia et par la SFIL – qui portent près de 80 % des emprunts structurés des hôpitaux – que par des ressources budgétaires. L'équilibre entre les ressources d'origine bancaire et les financements budgétaires est le même qu'au sein du fonds dédié aux collectivités locales.

La DGOS en est train d'élaborer la doctrine de fonctionnement de ce fonds. Elle se demande notamment quels seront les emprunts éligibles, quel sera leur montant et quel sera le montant de l'aide publique. Le dispositif s'inspirera cependant des principes qui régissent le fonds consacré aux collectivités locales.

Un tout premier fonds, créé il y a deux ans, a bien fonctionné. Son montant a été déboursé, mais selon des critères d'attribution trop imprécis. Pour le deuxième fonds, nous avons mis en place un comité de pilotage présidé par le sénateur Jean Germain et rassemblant des représentants des collectivités locales, des membres du Parlement et des représentants du Gouvernement. Le niveau d'aide est établi par une grille qui détermine le montant dont peut bénéficier une collectivité locale, compte tenu de sa situation financière et du type d'emprunts structurés qu'elle a souscrits.

Ce fonds d'urgence, que l'on peut considérer comme une amorce, disposait de 30 millions d'euros. Le second a été doté de 1,5 milliard d'euros sur dix ans, au fil de l'eau. Sa mise en place apporte la véritable solution au problème.

La situation des collectivités locales est contrastée. L'intervention publique doit bénéficier d'abord à celles qui ont conclu des emprunts très structurés et souffrent d'une grande fragilité financière. Sans entrer dans le débat moral ou dans l'examen des torts ou des responsabilités de chacun, on sait qu'un défaut de paiement est toujours mauvais. En raison du modèle interne des banques, qui régit la tarification du risque, tout défaut fait changer de catégorie non seulement la collectivité concernée mais toutes les collectivités similaires, ce qui a des effets considérables sur l'accès au crédit ou le coût de celui-ci. Notre but est d'éviter tout incident, dans l'intérêt même de l'ensemble des emprunteurs.

La création du fonds de soutien se traduira-t-elle, pour les établissements de santé, par un renforcement de l'exercice de la tutelle et un encadrement plus strict du contrôle des dépenses, par des rationalisations ou par la mise en oeuvre d'une réforme structurelle des établissements ? Aider les hôpitaux les plus fragiles ne suffit pas : le dispositif ne deviendra pas vertueux si l'on ne résout pas les problématiques structurelles.

Il faut distinguer la problématique spécifique des emprunts structurés et la pratique globale de l'endettement. Sur un plan général, notre mission est de vérifier que les marchés de crédit fonctionnent le mieux possible. Désormais, les conditions d'accès des hôpitaux au crédit sont plus encadrées, puisque les ARS doivent systématiquement délivrer une autorisation. L'endettement n'est pas mauvais en soi, si l'on est certain de pouvoir rembourser et que l'emprunt est bien adossé au projet qu'il finance.

C'est à quoi veille normalement le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO).

Oui. L'endettement sert à financer des projets de moyen et long terme, et non à régler des dépenses de fonctionnement ou de court terme. Il faut aussi ajuster les engagements aux ressources. L'analyse financière est faite par la direction de l'hôpital et par l'établissement prêteur, qui doivent dialoguer, après quoi elle est supervisée par l'autorité de tutelle.

En dix ans, la dette des établissements de santé a triplé. Pensez-vous que les directeurs d'établissement ou le personnel des ARS aient les compétences suffisantes pour contracter des engagements financiers à moyen et long terme ? Le modèle est-il devenu plus satisfaisant sur le plan financier et bancaire ?

La question est fondamentale tant sur le plan financier que sur celui de la responsabilité. On le mesure en cas de contentieux.

Certains directeurs d'établissement ou d'ARS évoluent dans un climat d'irresponsabilité effrayant : ils ignorent qu'ils peuvent être poursuivis pendant plusieurs années pour certaines décisions.

La réglementation du crédit impose une mise en garde à l'égard des établissements, qui n'a pas la même portée pour un petit hôpital et pour un établissement dont la direction financière est très structurée. Leur situation est aussi hétérogène que celle des collectivités locales ou des entreprises. Elle dépend notamment du contrôle de gestion et de la direction financière interne. C'est pourquoi il faut être prudent quand la réglementation ouvre aux hôpitaux l'accès à de nouveaux produits, comme les obligations et les billets de trésorerie.

Un débat s'est ouvert sur ce point. À mon sens, il faut réserver ces outils très utiles à des gens qui savent les manier. Le fait que les obligations doivent être remboursées in fine crée à terme un risque de refinancement. Pour prendre le relais, il faudra soit des crédits bancaires soit une émission obligataire. Autant dire que ces outils ne peuvent intéresser que des gens qui savent planifier leur trésorerie à long terme et qui possèdent une surface financière suffisante.

Les billets de trésorerie doivent être réservés aux gros hôpitaux qui, au vu de certains critères, semblent dotés d'une capacité suffisante. Moins chers en terme de taux qu'un crédit bancaire, ces billets sont cependant très coûteux en frais de gestion, puisqu'ils exigent de réaliser un prospectus et un appel public à l'épargne, et d'avoir des auditeurs particuliers. Ces coûts, auxquels on ne pense pas immédiatement, mais qui peuvent se prolonger, doivent être intégrés au calcul global. La complexité du produit comme la nécessité de le maîtriser dans la durée et de calculer son coût d'utilisation justifient la mise en place d'un contrôle. Il faut expérimenter le dispositif étape par étape, en élargissant progressivement son périmètre d'application.

Je rechercherai le chiffre, que je vous transmettrai.

Qu'arrivera-t-il, à plus ou moins long terme, si un établissement n'arrive pas à obtenir la ligne de trésorerie dont il a besoin pour continuer à fonctionner ? Comment fera-t-il pour payer son personnel ?

Il est arrivé que des établissements de crédit interrompent leur ligne de trésorerie, comme l'a fait Dexia en juillet 2012. Cependant, il existe, au niveau global, un marché de lignes de trésorerie bancaire pour les hôpitaux.

Un rapport de l'Inspection générale des finances daté de mars 2013 préconise d'interdire à moyen terme le recours aux lignes de trésorerie, mais la recommandation ne semble pas relayée par la Cour des comptes. Le recours à la dette paraît légitime à moyen et long terme, puisque certaines opérations, comme l'achat d'un nouvel équipement médical, doivent être lissées sur plusieurs années. Le court terme, lui, dépend essentiellement d'un effort de gestion. Les hôpitaux doivent rendre leurs plans de financement plus robustes. Quand ils y seront parvenus, ils devront réduire les besoins de financement à court terme.

Le raisonnement est générique. Il faut établir des distinctions entre les différents types de structures. Quoi qu'il en soit, la décision ne peut pas être prise du jour au lendemain. Elle devra sanctionner un effort d'amélioration structurelle.

Malheureusement, il faut généralement attendre cinq ans avant que les réformes structurelles produisent leurs effets. L'État mène-t-il une réflexion sur le secteur médico-social, dont la situation patrimoniale et financière est encore plus mal connue que celle du secteur médical ? A-t-on évalué la dette des établissements de soins et de prise en charge au titre de la dépendance et du handicap ?

C'est une analyse que nous n'avons pas menée.

On doit parfois financer des équipements sans savoir combien coûte le fonctionnement de l'établissement, dont le budget reste une boîte noire. Est aussi souvent ignorée la valeur de son patrimoine, parfois issu de legs. Ni les instances sollicitées, comme la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), ni les collectivités ne disposent de cette information.

Je ne connais pas le financement du secteur médico-social, et je ne suis pas sûr que les banques y jouent un rôle important. Sa gestion et son mode de tarification nous échappent en partie.

En tant que députée du Gers, je préside le conseil de surveillance d'un centre hospitalier, qui comporte un service d'urgence, mais pas de plateau technique. La perceptrice représente les finances publiques lors des conseils d'administration ainsi que dans le suivi du budget.

Cet agent de la direction générale des finances publiques, ancienne direction de la comptabilité publique, est chargé de la comptabilité du secteur local, donc des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent.

Au niveau national, les percepteurs fixent les normes comptables pour les collectivités locales. Au niveau local, ils sont chargés du contrôle des comptes. Reste à savoir quelle est leur efficacité, quelle est la qualité de leur contrôle et quel dialogue on peut engager avec eux. J'imagine que, sur ce point, les avis sont divergents.

La séance est levée à douze heures cinq.