Commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux epci

Réunion du 2 septembre 2015 à 15h00

La réunion

L'audition débute à quinze heures cinq.

Nos auditions de cet après-midi et celles de mardi prochain ont vocation à nous permettre – en complément de celles d'hier – une approche territoriale de notre problématique. De la ruralité aux métropoles, les aspects du bloc communal sont en effet multiples.

Nous commençons par accueillir M. Vanik Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), engagée dans la défense des communes rurales. Cette défense se fait-elle en tenant compte uniquement des spécificités de ces communes et en faisant abstraction de la situation financière générale et de la nécessité d'engager une réflexion sur l'organisation administrative du pays ?

Vous avez dénoncé, monsieur Berberian, la « comédie de la réforme territoriale ». Vous avez vilipendé les « délires » du Commissariat général à l'égalité des territoires, dont un rapport publié au début de l'année ne serait, à vous entendre, qu'une « accumulation d'opinions urbaines de technocrates » et viendrait « confirmer l'intention secrète des pouvoirs successifs sur l'anéantissement de l'échelon de proximité et en particulier des communes ». Vous estimez que l'introduction d'une dotation globale de fonctionnement (DGF) territoriale serait une « nouvelle provocation contre les communes ».

Je ne doute donc pas que l'AMRF porte un regard tout aussi aiguisé sur la baisse des dotations de l'État engagée sur la période 2014-2017. Comment le monde rural ressent-il cette baisse, et quelles sont ses conséquences sur les investissements et le fonctionnement des services publics de proximité ? Avez-vous connaissance des mesures compensatoires qui seraient prises au niveau local et avez-vous des suggestions concernant l'optimisation de la gestion de ces services ?

Le surcroît de péréquation apporte-t-il un soulagement ? Le levier fiscal est-il bloqué ? Quelles actions peut-on mener au niveau national, y compris dans le cadre du PLF 2016 ?

Avant de vous laisser la parole, je vais, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Vanik Berberian prête serment.)

Je vous remercie d'avoir bien voulu consacrer un peu de temps à entendre le point de vue de l'AMRF.

À écouter votre propos liminaire, monsieur le président, je prends conscience de la dureté de mes propos, dont je ne changerai néanmoins pas une virgule, tout en m'efforçant de préciser ici ma pensée. Nous défendons en effet l'échelon communal, quelle que soit la taille de la commune : que la commune soit petite, moyenne ou grande, la question ne se pose pas en termes de poids, mais en termes d'utilité par rapport à la population. Cet attachement à l'échelon communal est d'ailleurs à l'origine de notre association, créée il y a un peu plus de quarante ans lorsque M. Marcellin, ministre de l'intérieur, a voulu fusionner les communes de manière autoritaire.

Ce principe étant posé, nous ne sommes pas dogmatiques et nous acceptons d'envisager des formes nouvelles d'organisation communale, comme la commune nouvelle. Nous ne sommes ni pour ni contre la commune nouvelle. Ce n'est pas parce que nous défendons bec et ongles l'échelon communal que nous sommes opposés à toute évolution des périmètres. Nous n'en faisons pas un dogme ; nous considérons simplement qu'une décision de cette gravité et de cette importance ne peut être prise qu'au niveau le plus essentiel de la démocratie, c'est-à-dire à celui de la population locale.

Notre position a souvent été jugée rétrograde au motif que 36 000 communes, c'était trop. Cet argument a souvent été entendu dans les médias et les débats récents. Nous estimons tout au contraire que, loin d'être un poids, c'est une chance et que cela offre à notre pays un niveau de démocratie exceptionnel. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas, qui se déplacent en masse pour voter aux élections municipales.

Le récent débat sur la réforme territoriale a occulté le fait que l'échelon communal ne se résume pas à un périmètre administratif. C'est beaucoup plus que cela. C'est un périmètre vivant, un espace de partage, où le monde associatif est très actif, et un lieu d'appartenance : les gens se reconnaissent de leur commune, et même lorsqu'ils n'en sont pas originaires – c'est dire si c'est important à leurs yeux.

Cela étant, si une commune de quelques centaines d'habitants considère qu'elle n'a plus les moyens de fonctionner, c'est-à-dire de répondre aux besoins de ses habitants et qu'elle décide de fusionner avec une ou plusieurs autres communes, cela doit être possible, car une structure, quelle qu'elle soit – nous nous plaçons ici à l'échelon municipal, mais cela vaut également pour les échelons départemental ou régional –, n'a pas vocation à exister pour elle-même, mais pour rendre un service. Si le contexte change, elle doit donc pouvoir évoluer. J'insiste donc bien sur le fait que nous ne sommes pas opposés à une évolution du périmètre des communes.

Si nous sommes si sévères avec la réforme territoriale, c'est qu'elle porte en germe, de manière plus ou moins explicite, la disparition de l'échelon communal. Elle s'est faite sans réflexion préalable sur l'aménagement du territoire ; or, c'est cette réflexion qui aurait dû conduire à la réorganisation de notre architecture territoriale. Au lieu de cela, on est parti du postulat qu'un mouvement de regroupement était forcément bénéfique, qu'il permettrait des économies d'échelle et qu'en étant plus nombreux on était forcément plus forts.

Nous ne partageons pas ce point de vue. Les comparaisons avec d'autres pays européens, auxquelles on nous renvoie, sont parfois un peu rapides : non seulement elles ne prennent pas en compte la densité de population et la superficie des pays concernés, alors que l'exceptionnel maillage territorial de la France est une originalité qui, à nos yeux, est aussi un atout.

Nous sommes engagés dans un processus qui n'est pas nouveau et qui consiste à systématiquement fragiliser l'échelon de proximité pour renforcer l'échelon supérieur. Dans la mesure où, comme dans les poupées russes, il existe toujours un plus petit ou un plus gros que soi, c'est un processus sans fin, dont rien ne garantit pourtant qu'il offrira un meilleur niveau de services, que les citoyens s'y retrouveront, et qu'il permettra des économies. Si nous préconisons de conserver une architecture qui a fait ses preuves, ce n'est donc pas au nom d'un quelconque attachement au passé mais parce que nous considérons qu'elle a toute sa pertinence, aujourd'hui encore.

J'étais dans l'Oise, il y a deux heures, pour l'inauguration d'une école « numérique » qui a mis en place un dispositif d'ordinateurs portables en réseau. Ce projet était d'autant plus intéressant qu'il a été élaboré en fonction des spécificités des territoires ruraux, à savoir de faibles moyens financiers, peu de réseaux et une faible densité de population. Il s'intègre par ailleurs, avec subtilité et intelligence, dans une perspective de développement de la francophonie – j'ai du reste noté que les trois quarts des gens qui s'intéressaient à cette présentation étaient des Africains. C'est la preuve que l'intelligence n'est pas l'apanage des zones urbaines mais qu'elle existe aussi dans les territoires ruraux. Et c'est bien cela que nous revendiquons.

Nous plaidons donc pour que cesse la concentration des moyens humains et financiers, des activités économiques et des lieux de pouvoir dans les pôles urbains et pour une répartition plus équilibrée de ces ressources sur le territoire. C'est sans doute une utopie, à tout le moins un pari audacieux, dans la mesure où, en France comme ailleurs, toutes les forces conduisent à ce mouvement de concentration. Et cela ne concerne pas uniquement la réforme territoriale : cela vaut pour toute l'organisation de nos services publics, qu'il s'agisse de l'éducation nationale et des conventions signées dans certaines régions avec le ministère pour mettre en réseau des écoles déjà mises en réseau – des réseaux de réseaux, en quelque sorte –, ou des hôpitaux que l'on ferme en invoquant des raisons de sécurité. En réalité, on éloigne les services de la population, et tout est fait pour distendre le maillage de proximité au profit des noeuds urbains.

Je nuancerai ce propos pour ce qui concerne La Poste, qui a bien compris qu'elle tirait sa force de son implantation locale et de l'image très positive véhiculée par ses voitures jaunes et ses facteurs. Du coup, elle a adopté une autre stratégie, et misé sur la mutualisation des services, ce qui constitue à nos yeux une bonne réponse à l'évolution du contexte. En effet, la vie ne peut se développer sur nos territoires sans l'existence d'un socle de services publics, même si ce socle change au fil du temps – par exemple, nous sommes tout à fait ouverts à ce que l'activité postale soit rendue de façon différente –, ce que ne semble pas en revanche avoir compris la SNCF, qui ferme ses petites gares ou n'y fait plus arrêter les trains, et coordonne très mal les correspondances avec les TER, alors que la question de la mobilité est primordiale dans les territoires ruraux, comme l'est d'ailleurs le développement du très haut débit – par fibre ou satellite, peu importe la technique – dont nous sommes d'ardents partisans.

Nous défendons la ruralité, non seulement au nom de certaines valeurs, mais également parce que s'y trouvent des solutions aux problèmes posés par l'hypertrophie urbaine : j'invite ceux qui nous opposent le coût de nos 36000 communes à le comparer à ce que coûte l'hyperconcentration des populations dans les zones urbaines.

Les associations d'élus se sont d'emblée montrées ouvertes à l'idée que les collectivités devaient contribuer à l'effort général et réaliser leur part d'économies. J'ai toutefois indiqué dès l'origine, et notamment au moment de la réforme des rythmes scolaires, qu'on ne pouvait demander à tout le monde le même niveau d'efforts, et que certains en font depuis plus longtemps que d'autres. L'AMRF est favorable à cette réforme, car elle doit permettre aux enfants de pratiquer des activités auxquelles ils n'auraient pas eu accès autrement, mais les dotations de l'État doivent tenir compte de la situation financière des communes : pour certaines, les 50 euros alloués par élèves sont utiles ; pour d'autres, ils ne sont pas nécessaires ; pour les dernières enfin, ils sont insuffisants.

La DGF est moitié moindre pour un habitant d'une commune rurale que pour un urbain, mais le gazole ou l'heure d'animation, eux, coûtent le même prix en ville ou à la campagne. Nous sommes donc heureux que la mission Pires Beaune se soit penchée sur la question de la DGF et la correction des inégalités – entre l'urbain et le rural, de même qu'au sein d'une même strate. Nous sommes donc d'accord sur le principe de faire des efforts, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. À ce propos, parler de dotations de l'État aux collectivités me paraît un raccourci malheureux : il ne s'agit pas de doter les collectivités en tant que telles mais bien de permettre la fourniture de services publics aux citoyens.

J'attire ensuite votre attention sur le fait que le travail de remise à plat des normes dont l'on parle depuis des années constituerait un véritable gisement d'économies. Permettez-moi enfin une remarque plus politique, concernant l'optimisation fiscale dans les grandes entreprises, qui a de quoi nous laisser rêveurs…

En ce qui concerne plus précisément l'incidence des baisses de dotation sur les budgets des collectivités, c'est une question complexe. Pour autant, tout le monde dit la même chose, quel que soit le niveau de la collectivité. Mais le système qui détermine ces baisses de dotations a des effets très variables, y compris en pourcentage, de même que sont diverses les réponses apportées par chaque collectivité, et l'on ne peut donc en tirer de règle générale. Nombre de collectivités se sont efforcées de préserver l'investissement, pour maintenir l'activité économique dans le secteur du BTP, aux abois ; certaines ont rogné sur les dépenses de fonctionnement, ce qui est souvent impossible dans les communes les plus pauvres, où il est difficile d'aller plus loin dans les mesures d'économies, à moins de reconsidérer le niveau de services que l'on veut fournir aux habitants. Sans compter celles qui – je force un peu le trait – cherchent à mettre au compte des baisses des dotations de l'État des économies qu'elles aimeraient bien réaliser dans leur propre gestion municipale… De tels procédés sont intellectuellement discutables.

Cette commission d'enquête qui porte sur les conséquences – en termes d'investissement public et de services publics de proximité – de la baisse des concours financiers de l'État pour les communes et les intercommunalités a été créée à l'initiative du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Je suis, comme vous, un défenseur acharné des communes, car 36 000 communes, ce sont 36 000 foyers de démocratie, 500 000 élus locaux et presque un million de citoyens qui auraient voulu l'être, soit autant de gens qui s'impliquent dans la vie locale. La commune a, de ce point de vue, une importance particulière moins en termes administratifs que pour son rôle dans la cohésion sociale et la vie de nos territoires. À ce titre, il y a lieu de s'interroger sérieusement sur l'efficacité d'un modèle de développement qui privilégie les métropoles au détriment d'un développement équilibré du territoire, lorsqu'on sait que le coût des embouteillages à Paris est équivalent au PIB lyonnais…

Je vous rejoins lorsque vous suggérez qu'il serait plus pertinent de lutter contre l'optimisation fiscale plutôt que de baisser les dotations aux collectivités pour augmenter les ressources de l'État : quelques dizaines de milliards d'euros restent à « distribuer » au titre du CICE, mais doit-on en faire cadeau à BNP-Paribas de plutôt que d'en faire profiter Gargilesse ?

Vous militez depuis toujours pour un rattrapage de la DGF, qui doit, selon vous, être équivalente pour tous, mais les services et les charges de centralité qu'ils entraînent ne sont pas les mêmes dans les villes moyennes et les communes rurales – ce que vous n'ignorez pas. Par ailleurs, l'effort fiscal varie d'une commune à l'autre, et les communes rurales rattachées aux villes centres bénéficient, en la matière, de certains avantages. Je ne pense pas qu'il faille opposer communes rurales et communes urbaines, qui sont aussi parfois en souffrance. En revanche, certaines métropoles possèdent une telle richesse privée qu'il n'est pas forcément utile d'y rajouter de la richesse publique.

Pour en revenir à la baisse des dotations, les fonds alloués à la DGF ont diminué en 2014 de 1,5 milliard d'euros, soit environ 0,7 % des recettes réelles de fonctionnement des communes ; en 2015, la baisse a représenté 1,75 % de ces mêmes recettes réelles de fonctionnement. Nos entreprises locales, vous l'avez constaté dans votre département de l'Indre comme moi dans le Cher, se sont immédiatement alarmées de la chute des commandes. Pouvez-vous nous dire concrètement comment s'est traduite cette diminution dans les budgets des communes rurales : leur autofinancement s'est-il effondré ? Font-elles appel à l'impôt pour compenser cette perte ?

La DGF avait été mise en place à une époque où les périphéries des villes étaient en plein développement et avaient besoin d'infrastructures – piscines, patinoires, bretelles d'autoroute… – alors que les populations continuaient à quitter les campagnes. Cela pouvait se comprendre dans les années 1960-1970. Mais le contexte a changé, cette époque est révolue, l'exode rural est terminé et je trouve scandaleux que la République traite différemment un habitant des campagnes et un habitant des villes.

Nous savons qu'il existe des communes rurales riches et des communes urbaines pauvres, et c'est tout l'intérêt du travail entrepris par la députée Christine Pires Beaune et le sénateur Jean Germain que de l'avoir démontré. Cela étant, il est très difficile de tirer des généralités de la situation particulière de chaque commune qui dépend de son histoire, de son mode de gestion et de ses ressources, réelles ou attendues. Chaque collectivité a des priorités distinctes et peut être amenée à faire des choix très différents. À titre d'exemple, je n'ai voulu toucher dans ma commune – commune touristique qui fait partie des « Plus beaux villages de France » – ni à l'investissement ni aux dépenses de fonctionnement ; j'ai préféré diminuer de huit à quatre les recrutements saisonniers en jouant sur les congés d'été : deux pour remplacer les employés communaux en vacances et deux affectés à l'Office du tourisme. On peut appeler cela de la bidouille, des économies de bouts de chandelle, mais c'est le choix que nous avons fait cette année pour compenser la baisse des dotations.

D'un autre côté, les citoyens doivent être responsabilisés et comprendre que les choses ont un coût. C'est sans doute la seule vertu de ces baisses de dotation que de nous obliger à repenser la manière de produire des services au meilleur coût, ce qui a néanmoins ses limites : arrive un moment où c'est l'amplitude même de ces services qu'il faut réduire. On n'a pas lésiné sur les moyens pour nous faire la promotion de la commune nouvelle ; on aurait pu faire autant pour préserver les communes existantes… Et s'il faut faire des économies, efforçons-nous de les faire en amont, pas en aval !

Cela me ramène à la question des normes, qui constituent parfois autant d'aberrations, dont voici un exemple : la région Centre a mis en place un programme d'aide à la transition énergétique, dont nous avons voulu profiter pour remplacer la chaudière de notre mairie. Or il s'est avéré que les exigences en termes d'économies d'énergie étaient telles qu'il nous aurait fallu, pour pouvoir bénéficier des aides, engager des dépenses inconsidérées, sans rapport avec l'utilisation réelle du bâtiment. Nous avons donc décidé de nous passer de l'aide de la région… ce qui ne l'empêche pas d'afficher ses ambitions en matière de transition énergétique. Il faut bien voir que nous nous fixons à nous-mêmes des objectifs qui sont hors d'atteinte !

À un moment donné, il faut faire confiance aux élus et leur laisser de la souplesse au lieu de leur imposer des normes qui conviennent à un endroit mais pas dans d'autres. Et la réforme territoriale procède du même travers : on a voulu habiller tout le territoire français de la même manière. Lors des états généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat, les uns et les autres, toutes sensibilités politiques confondues, étions arrivés à la conclusion unanime qu'il fallait faire des économies, rationaliser et clarifier. Résultat des courses : la réforme n'aboutit à rien de tout cela. Au lieu de clarifier, on a compliqué. À l'idée que c'est à Bordeaux que l'on décidera que le car passera ou pas le matin à cause du verglas, les Creusois sont un peu inquiets… Au lieu d'envisager la question des compétences adaptées à chaque périmètre, on s'est intéressé à la taille du costume sans se soucier de celle du bonhomme qui sera dedans ! Cela révèle notre incapacité à admettre de la souplesse, à faire confiance, à imaginer une autre forme de gouvernance pour notre pays, qui aboutisse à une vraie décentralisation. C'est l'éternel débat entre Jacobins et Girondins, dont nous ne sommes toujours pas sortis…

Vous portez la parole des élus et des maires de petites communes qui, au quotidien, assument la gestion communale avec toutes les difficultés que cela comporte. J'y suis d'autant plus sensible que je suis moi-même élue dans un territoire rural et de montagne, et nous devons ensemble plaider pour que la ruralité existe encore dans la France de 2030.

Je suis, comme vous, inquiète de la façon dont s'est organisée cette réforme territoriale – assurément nécessaire –, qui ne procède d'aucune vision globale de l'aménagement du territoire intégrant les particularismes locaux et qui, surtout, témoigne d'un manque de confiance envers les élus.

Les évolutions sociétales font que les élus ruraux ne seront plus, demain, corvéables à merci comme ils le sont aujourd'hui, et certains services doivent être assumés au-delà de la commune, au niveau de l'intercommunalité, de manière à faciliter l'exercice du mandat communal. Cela pourtant ne se décrète pas et doit se faire en concertation avec les élus de terrain. Tout en défendant l'existence de la commune , il faut à la fois repenser le service rendu au citoyen mais aussi préserver l'envie d'exercer un mandat local, qui devient de plus en plus contraignant et de plus en plus difficile.

Le rapport Pires Beaune préconise une DGF à trois niveaux : une dotation universelle de fonctionnement, une dotation de centralité et une dotation de ruralité. Qu'en pensez-vous ?

Par ailleurs, il semble que, dans le cadre de la réforme du périmètre des intercommunalités, certaines petites intercommunalités réfléchissent à se transformer en communes nouvelles pour mieux exister au sein du grand ensemble auquel elles vont être intégrées. Pouvez-vous nous le confirmer ?

Certains maires ruraux sont contre les intercommunalités mais ils sont une minorité, et ce n'est pas la position de l'AMRF. Les élus des communes rurales sont des gens pragmatiques : depuis belle lurette, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout faire tout seuls. Dans de nombreux domaines, les compétences ont donc été transférées à l'intercommunalité dans le souci de mieux répondre aux besoins de la population. Encore faut-il être honnête jusqu'au bout. Pour certains – et c'est la position de l'AMRF –, l'intercommunalité est un outil au service de la commune ; pour d'autres, elle a vocation, à terme, à se substituer à l'échelon communal. Il faut donc être clair sur les objectifs que l'on poursuit. Je tiens à préciser que nous n'avons jamais été contre le plan local d'urbanisme intercommunal, mais contre son caractère obligatoire. Tout le monde a conscience que la commune d'aujourd'hui n'est pas la commune d'hier. Comme le disait mon prédécesseur, l'époque de la commune toute seule avec son clocher tout seul et son maire tout seul est révolue. En ce sens, l'intercommunalité est une réponse. Mais comme la tendance est de systématiquement dépouiller l'échelon de proximité au profit de l'échelon supérieur, certains utilisent l'intercommunalité pour parvenir à cette fin. Certains en font même une théorie, comme Mme Agnès Verdier-Molinié, qui préconise de limiter le nombre de communes à cinq mille… L'OCDE a fait des observations similaires. Je veux bien que l'on regarde les choses sur une carte, à cinq cents kilomètres de distance… Mais ce n'est pas cela, la réalité.

En ce qui concerne la DGF, elle doit rester communale et ne pas devenir « territoriale ». Nous nous méfions de la technique du saucisson, qui consiste à faire disparaître quelque chose rondelle par rondelle, et nous pensons que certaines mesures, intéressantes en apparence – je pense par exemple à l'élection des représentants intercommunaux au suffrage universel –, n'ont d'autre objet que de conduire à terme à la disparition des communes. On peut donc envisager une DGF intercommunale, mais à condition qu'elle bénéficie directement aux communes et que ce ne soit pas à l'intercommunalité de la répartir entre ses membres.

La commune ne doit pas se retrouver dans un rapport de vassalité avec le président de l'intercommunalité.

Pour une meilleure répartition de la DGF, il faut que chacun fasse des efforts et que ceux qui en ont les moyens acceptent le principe de partager, ce qui n'est pas gagné. Lorsque l'on proteste qu'il est anormal qu'un rural vaille la moitié d'un citadin, on nous rétorque que le citadin assume des charges de centralité. Certes, mais les communes rurales supportent des charges de ruralité, liées par exemple à l'importance du nombre de mètres linéaires de travaux nécessaires à l'entretien des réseaux ou de la voirie, et nous sommes reconnaissants à Mme Christine Pires Beaune d'avoir explicitement inscrit dans son rapport la formule de « charges de ruralité ». Mais si, à partir de là, certains imaginent, pour y faire pièce, des « charges d'urbanité », nous n'en sortirons pas…

Que pensez-vous du fait de transformer les communautés de communes en communes nouvelles, qui ont l'avantage de respecter l'entité communale en maintenant un maire délégué sur le territoire de chaque commune associée ? C'est une formule qui, à mes yeux, permet de renforcer la mutualisation, notamment à travers le PLUI, qui permet d'optimiser la gestion des terres et d'assurer leur sauvegarde.

Là encore, tout dépend de l'objectif poursuivi. S'il est clairement énoncé et accepté par l'ensemble des protagonistes, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Mais vous aurez beau avoir des maires d'arrondissement, on sait comment cela va se terminer… Je n'ai rien contre, pour peu que cela soit conscient et voulu. La décision doit être prise de la manière la plus démocratique possible, car aucun maire n'a été élu avec mandat de supprimer sa commune. Or, malgré l'habillage, c'est peu ou prou ce à quoi aboutit la mise en place d'une commune nouvelle. Je n'imagine pas mes administrés découvrir au café, en lisant La Nouvelle République, que leur conseil municipal a voté la veille au soir la création d'une commune nouvelle et, de fait, la suppression de leur commune…

Quant aux arguments financiers que l'on nous sert pour faire passer la commune nouvelle, je les trouve un peu grossiers. Je m'étonne que notre administration et notre classe politique, par ailleurs d'une très grande qualité et que beaucoup dans le monde nous envient, en viennent à nous sortir un truc aussi aberrant que le coup de la sucette : « Mettez-vous en commune nouvelle et on vous diminue la baisse des dotations pendant trois ans » ! C'est vraiment prendre les gens pour des ânes… Même chose avec la convention de l'éducation nationale pour les réseaux d'écoles : si vous la signez, on ne vous supprimera pas de postes pendant trois ans… Et dans quatre ans, que se passera-t-il ? Si les communautés choisissent librement de se recomposer, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas que cela se fasse de manière sournoise.

Nous n'avons pas la même lecture que vous des communes nouvelles… J'ai été pendant longtemps maire d'un petit village de l'Ariège, où l'on ne peut pas dire que l'urbanité nous gagne… Quant à l'argument de la sucette et des gens pris pour des ânes, je l'entends souvent dire dans nos villages : vous avez un âne en face de vous, car j'ai moi-même participé, avec d'autres élus, dont Jacques Pélissard et André Laignel, à l'élaboration des communes nouvelles : ce n'est pas une création de la haute administration.

Maire d'un petit village de l'Ariège, j'ai au départ dû affronter seul des difficultés d'autant plus lourdes à porter que je conservais par ailleurs une activité professionnelle. Rester isolé ne m'aurait jamais permis de faire passer la population de quatre cents à sept cents habitants en douze à quatorze ans. De même, le département est passé en quinze ans de 137 000 habitants à 155 000 habitants, grâce à un fructueux travail d'aménagement du territoire, mais je sais d'expérience que les communautés de communes n'auraient jamais avancé ainsi sans la majoration de la DGF attachée aux communes nouvelles. Garantir un certain niveau de DGF n'est nullement une carotte mais une juste forme de compensation permettant d'accompagner la transformation des territoires. Il faut donner du temps au temps, et je ne suis pas certain qu'il y a quinze ans vous auriez loué, comme vous le faites aujourd'hui, les évolutions de La Poste. Et il faut aussi tenir compte des réalités. Par ailleurs, le fait que les communes associées conservent un maire jouant son rôle de représentant et d'animateur est important. N'oublions pas enfin que, dans nos territoires, il n'y a pas que des animateurs : si l'on y rencontre des gens fantastiques, on peut y trouver aussi des « cliveurs » – on en arrive à voir trois listes s'opposer aux élections dans certaines communes de cent habitants – que sont loin d'être des facteurs de vitalité. Il n'y a pas de vérité en soi : elle est quelque part dans un juste milieu, une volonté de bien faire vivre les gens ensemble, avec des accompagnements financiers ou autres au besoin.

Vos propos sur les conventions pluriannuelles passées avec l'éducation nationale m'ont fait un peu bondir… Mon département de l'Aveyron n'a pas voulu en signer alors que je pense qu'elles sont bénéfiques. Sans forcément garantir le maintien de l'intégralité des moyens, elles permettent au moins aux élus des petites communes de mettre à profit cette période de trois ans pour repenser l'organisation de l'éducation sur leur territoire. L'Aveyron va perdre trois cents élèves à la rentrée prochaine, puis encore trois cents à la rentrée 2017 ; cette baisse drastique des effectifs entraînera inévitablement une baisse des moyens alloués, alors la signature d'une convention permettrait d'en préserver à tout le moins une part et de laisser aux élus le temps de s'organiser dans le cadre de regroupements.

La Poste, dont vous avez loué l'évolution, reste un sujet extrêmement sensible. Certains bureaux réduisent soudainement leurs horaires d'ouverture, ou ferment certains jours sans que les usagers ni les élus n'aient été prévenus, ce qui entraîne bien des désagréments et des protestations de la population.

La création des communes nouvelles affaiblirait, dites-vous, l'échelon de proximité en renforçant l'échelon urbain. Dans mon territoire, je ne sais si l'on peut parler d'échelon ou de pôle urbain s'agissant d'une commune nouvelle composée de petites communes. Sur ce sujet, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous parlez de carotte, mais, pour ma part, je préviens les maires intéressés de mon département que s'ils ne sont motivés que par le gel des dotations sur trois ans, ce n'est même pas la peine d'y songer ! Une commune nouvelle doit correspondre à un véritable projet de territoire, fondé sur le partage des points de vue et des analyses comme sur la mutualisation des moyens. Cette démarche donne certes droit à un maintien des dotations, mais celui-ci ne saurait en être l'objectif principal.

Vous avez souligné la nécessité de maintenir les écoles. J'aimerais que vous précisiez votre pensée : s'agit-il de les maintenir dans chaque commune ou d'aller vers des regroupements, dès lors que le nombre d'élèves dans certaines petites écoles est en baisse, en dépit des travaux substantiels conduits par les élus pour conserver l'établissement ?

J'en viens à la baisse des investissements des communes et des fonds de concours. Pour rencontrer régulièrement des représentants des entreprises de BTP, je partage votre analyse des difficultés auxquelles celles-ci sont confrontées. Observe-t-on dans les petites communes rurales une mutualisation plus poussée des projets d'investissement ? D'aucunes ont entrepris de réduire leurs dépenses de fonctionnement, certes déjà très faibles dans les communes de petite taille. Vous en avez cité certaines ; pourrait-on avoir une idée de l'ordre de grandeur en jeu ?

En ce qui concerne enfin la diminution de l'amplitude horaire concernant certains services dans de petites communes, pourriez-vous nous donner quelques exemples ? Quels services sont plus particulièrement concernés ?

À propos des écoles, nous nous heurtons de plus en plus, en milieu rural, au fait que les enseignants n'ont plus envie de rejoindre une école unique, où n'existe aucun travail collaboratif. Le problème est le même pour les petites gendarmeries et de nombreux autres services. Comment rendre ces services attractifs, vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi aux yeux de nos propres jeunes que nous voudrions retenir ? Cela vaut aussi pour les services de santé, les médecins et les kinés : ce n'est pourtant pas l'administration qui les nomme, et ils ne viennent pas… C'est à nous qu'il revient d'être force de proposition.

J'ai reçu au mois de juillet une délégation de syndicats d'enseignants favorables au protocole conventionnel. Il s'agit donc bien aussi d'une demande de leur part.

De quelque service qu'il s'agisse, le problème est le même : tout est fonction du nombre d'habitants. Voilà pourquoi l'aménagement du territoire est primordial. S'il y avait des habitants dans les villages, on ne se poserait pas de questions sur l'ouverture de l'école, sur la présence des médecins, etc. C'est bien de cela qu'il s'agit d'abord, même si d'autres paramètres plus complexes peuvent entrer en jeu.

En ce qui concerne La Poste – dossier que je suis de près – il convient de distinguer ce qui relève de l'organisation du courrier, ou du fonctionnement du bureau de poste, des propositions de mutualisation. Lorsque La Poste ferme inopinément un bureau sans prévenir le maire, c'est inacceptable. Certes, on comprend qu'il soit nécessaire de s'adapter à la baisse des volumes de courrier. Mais l'organisation des tournées est devenue si serrée que, si un facteur tombe malade, ce sont plusieurs tournées qui sautent : dans l'Indre, cet hiver, à cause d'une épidémie, nous avons été privés de courrier pendant plusieurs jours ! La mutualisation, c'est autre chose. Dans ma commune, elle a associé le bureau de poste, qui n'ouvrait que quelques demi-journées par semaine, et l'office de tourisme qui ne fonctionnait qu'en saison ; leurs activités se complètent et, désormais, le bureau est ouvert toute l'année. Pourtant, j'étais « sur les barricades », j'ai coincé le directeur de La Poste et, il y a dix-huit ou dix-neuf ans, nous aurions pu nous retrouver à occuper ensemble l'immeuble de La Poste à Châteauroux !

Non, c'est devenu une agence postale communale. La Poste m'en avait proposé le principe ; j'étais intellectuellement ouvert à toutes les possibilités, à deux conditions : qu'il n'en coûte pas un centime à la commune, car ce n'est pas à elle mais à La Poste de financer l'activité postale, et que les habitants bénéficient d'un service identique, voire meilleur. Désormais, la participation financière de La Poste couvre le mi-temps correspondant à l'activité du bureau de poste et la commune continue de payer le mi-temps pour l'office de tourisme. La Poste y a gagné, la commune et les habitants aussi. C'est ce type de démarche qu'il me semble intéressant de promouvoir.

Pour ce qui est des écoles, il convient de tenir compte de la situation locale. Dans certains endroits, la réorganisation peut être un atout. Mais dans d'autres départements, dont l'Indre, l'organisation en réseau existe déjà depuis très longtemps : si l'on continue à raisonner dans ce sens, on va finir par faire des réseaux de réseaux, et, du coup, allonger exagérément les distances. Bref, le protocole n'est qu'un outil, dont l'opportunité dépend du contexte dans lequel on l'applique. Si dans votre département il est attendu, madame, y compris par les enseignants, dans d'autres – le Lot, par exemple – il a suscité une levée de boucliers. Chez nous, le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est très ancien et donne toute satisfaction ; l'associer à un autre RPI compliquerait singulièrement l'emploi du temps des enfants.

J'en viens à la commune nouvelle. Une chose n'existe que dans la mesure où elle est nommée ; or une commune nouvelle est une nouvelle entité, avec un nouveau nom, cependant que les autres communes perdent le leur : on peut tourner la chose comme on veut, mais elles disparaissent, elles perdent leur existence juridique pour devenir un arrondissement, une circonscription, un élément d'un ensemble plus vaste. Cela ne me gêne pas, mais il ne faut pas tromper les gens sur ce point.

Les modalités de réduction des dépenses elles aussi dépendent du contexte local. Une garderie peut cesser de fonctionner parce qu'elle ne concerne qu'un ou deux enfants et que le coût en est trop élevé au regard du service rendu ; la famille doit trouver un autre mode de garde, et la commune fait l'économie de ces heures d'accueil. De manière générale, il faut toujours faire la part du coût et de l'utilité du service rendu. Parfois, le service doit être maintenu même s'il n'est pas rentable. Un service public n'a pas vocation à rapporter de l'argent ; mais il ne doit pas pour autant fonctionner inutilement, car ce serait de l'argent gaspillé. C'est cette frontière sensible qu'il s'agit de déterminer. Si un service n'a plus d'usager, on ne va pas le garder pour faire joli dans le décor…

Même si je ne suis pas toujours d'accord avec vous, je tiens à vous remercier de la clarté de vos explications. Vous avez du reste déjà répondu à plusieurs de mes questions.

Dans votre commune, la mutualisation – de personnel, de services – a-t-elle fait l'objet de concertations avec les autres communes ? Le passage de quatre à deux postes dont vous avez parlé a-t-il entraîné une baisse du niveau du service rendu à la population et aux touristes ? En aviez-vous discuté avec les communes environnantes, pour qui le tourisme est sans doute aussi important ? Plus généralement, la mutualisation des personnels communaux, surtout dans les villages ruraux, pourrait-elle représenter une avancée – sans pour autant aller jusqu'à la commune nouvelle si les maires et les habitants ne la souhaitent pas ?

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) a-t-elle permis de compenser la baisse d'autres dotations, notamment celle de la DGF, ou n'a-t-elle servi de rien à des communes découragées par cette diminution ?

À propos de la mutualisation, j'aimerais également évoquer celle des locaux. Les écoles communales sont vides l'été. Certes, on en profite quelquefois pour réaliser des travaux d'entretien, mais ne pourrait-on les mettre à disposition d'autres communes pour héberger des centres aérés ou des associations – moyennant des travaux d'entretien, pourquoi pas ? Ne serait-ce pas un moyen tout simple de compenser la baisse des dotations ?

J'habite dans une commune qui a fait partie d'une ville nouvelle et qui compte aujourd'hui 18 000 habitants et 68 % de logements sociaux. C'est la treizième commune la plus pauvre de France. La population la quitte pour aller s'installer dans les petites communes avoisinantes, profitant ainsi des équipements de la commune centre tout en payant des impôts locaux cinq fois inférieurs : qui plus est, dans la commune principale, les impôts sont supportés par un petit nombre de contribuables par le fait que bon nombre d'habitants en sont exonérés. Cet exemple montre que la comparaison entre communes rurales et communes urbaines n'est pas nécessairement à l'avantage des secondes : tout dépend du territoire.

En ce qui concerne les agences postales communales, le gain n'est pas toujours aussi évident que dans votre cas, monsieur Berberian ; mais, comme le disait Elsa Triolet, les barricades n'ont que deux côtés… Il s'agit d'être du bon !

S'agissant des recettes d'investissement, l'AMRF dispose-t-elle d'une documentation susceptible de nous éclairer sur les conséquences des baisses de subventions d'équipement en provenance des régions et départements ?

Nous allons réunir ces documents et vous les communiquer.

La DETR concerne l'investissement, mais n'affecte pas directement le fonctionnement ; les projets qui en relèvent, lorsqu'ils sont importants, ne se succèdent pas à un rythme annuel, mais doivent être gérés à long terme.

Ce qui est déterminant, et qu'il faudrait revoir, c'est la logique consistant à se fonder sur l'unité qu'est la personne. C'est bien le primat de ce critère de l'individu, du citoyen, au détriment du paramètre spatial qui explique la jurisprudence du Conseil constitutionnel à propos du redécoupage des cantons, par exemple.

Vous vous réjouissiez ainsi tout à l'heure, monsieur le président, de l'augmentation de la population de votre commune. Maire de la mienne depuis vingt-six ans, je suis très fier que le nombre d'habitants n'y ait pas bougé. Nous n'avons jamais développé de programme de lotissements ni aucun projet de ce genre – je reconnais que nous n'avions guère le choix puisque le site est classé, sans compter les contraintes topographiques ! Mais c'est un véritable engrenage que cette course à l'augmentation de la population. Certes, un maire a envie d'avoir des administrés ; son premier réflexe est de construire un lotissement, qui dit lotissement dit école, etc., et la boucle est bouclée. Toutefois, la construction n'est pas toujours possible dans les territoires ruraux, pour des raisons Natura 2000 ou autres. Et, dans ce contexte, les efforts des collectivités rurales – protection de l'eau en zone de montagne, non-consommation de terres agricoles – méritent d'être intégrés dans la perspective globale : tout cela se monnaye et doit apparaître dans le bilan comptable.

Il faut bien distinguer mutualisation et concentration, car les deux sont très souvent confondues. Dans le cas de certains services au public, on vous vend de la mutualisation alors que l'on fait de la concentration. Mutualiser, c'est mettre ensemble des moyens ; concentrer, c'est les déplacer d'un point à un autre. Or, dans les schémas d'aménagement du territoire aujourd'hui élaborés en matière de services, ce n'est pas de mutualisation mais bien de concentration qu'il s'agit. Réunir toutes les trésoreries au chef-lieu de département, c'est de la concentration : on aurait pu, quitte à supprimer cinq perceptions, choisir de les installer dans des communes environnantes. Mais il est difficile de se déprendre de cette propension à « monter à la ville », bien ancrée dans nos esprits.

Quant aux enseignants qui n'auraient pas envie d'aller à tel ou tel endroit, je n'ai qu'une réponse : un fonctionnaire de l'État va là où l'État a besoin de lui, un point c'est tout ; sinon, il n'a qu'à changer de boulot !

Cela ne résoudra pas le problème : pour ne pas aller là où ils n'ont pas envie d'aller, ils ne choisiront pas ce métier et le problème reste entier… Mais c'est un vaste débat.

La convention avec l'éducation nationale est l'exemple parfait d'un outil détourné de son objectif initial. Si mon département des Hautes-Pyrénées est le deuxième à l'avoir signée, après le Cantal, c'était à l'origine pour protéger le milieu rural. En effet, en Midi-Pyrénées, malgré les créations de postes, Toulouse et sa banlieue absorbaient tout le flux, ainsi que les deux départements – le Tarn-et-Garonne et le Tarn – dont la population augmentait notablement, tandis que les autres départements devaient chaque année rendre des postes pour rééquilibrer le fameux ratio professeursélèves : le nôtre tournait autour de dix-sept profs pour cent élèves alors qu'il est de vingt-six ou vingt-sept à Toulouse : du coup, nous sommes toujours perdants. La convention nous a permis de geler le nombre de postes pendant trois ans ; en contrepartie, nous nous sommes engagés, avec l'Association des maires de France et les parlementaires, à travailler à une réorganisation de l'offre scolaire sur le territoire. Le but n'était pas de créer des réseaux de réseaux, mais de préserver les effectifs d'enseignants pour maintenir les écoles de montagne, y compris lorsqu'il n'y avait que dix élèves et dans des communes très reculées.

En outre, nous sommes comptables de l'argent public, qui est en réalité toujours celui du contribuable. Dès lors, il est révoltant que l'éducation nationale puisse annoncer la fermeture d'une classe deux ans seulement après que la commune a réalisé d'importants travaux dans l'école. À quoi bon avoir investi 200 000 ou 300 000 euros dans la réfection du bâtiment et l'ouverture d'une cantine ? Grâce à la convention, les projets d'investissement sont désormais connus du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), qui s'engage à maintenir des moyens en conséquence. Ainsi peut-on mieux articuler des politiques d'investissement et de fonctionnement qui émanent de différentes instances – d'un côté l'éducation nationale, de l'autre l'État qui verse la DETR, le conseil général, la commune, etc.

Comment l'AMRF perçoit-elle le levier fiscal en milieu rural ? En est-on arrivé au point où la pression fiscale devient insupportable ?

Avez-vous eu le sentiment que des investissements étaient remis en cause à la suite des élections ?

Les investissements diminuent souvent au moment du changement de municipalité ; ce phénomène n'est pas nouveau.

La question de la fiscalité est complexe. On a cité l'exemple de communes où la pression fiscale est faible mais dont les habitants bénéficient de véritables charges de centralité. Les communes dont la situation financière est très confortable et qui ne font rien existent assurément ; mais sont-elles aussi nombreuses qu'on le croit ? C'est à vérifier. Les règles, qui datent des années 1960, méritent d'être revues, mais le sujet est si sensible que personne ne s'y risque.

Pour ce qui est des charges de centralité, soyons précis : pour moi, c'est la charge que représente un équipement dont bénéficie la population dans un périmètre très vaste. Elle doit être distinguée d'autres charges qui ne sont pas toujours justifiées mais que les communes tiennent à maintenir pour maintenir leur standing dans la compétition qui les oppose à leurs voisines. C'est une perversion de la loi : chacun veut avoir le meilleur équipement, le tramway dernier cri, etc. Faut-il en venir à changer régulièrement les candélabres au nom de l'attractivité ?

Quant à l'école, nous devons, nous, ruraux, faire un effort intellectuel pour la considérer non plus comme l'école du village mais comme celle de tout un territoire. C'est tout le sens du RPI. Encore faut-il aller jusqu'au bout de la démarche. Certains de mes collègues maires sont bien contents que l'école ne se trouve pas sur le territoire de leur commune : les enfants de la commune sont scolarisés dans le cadre du RPI, et eux s'en lavent les mains. Il importe donc d'oeuvrer auprès des élus pour qu'ils continuent de s'investir dans la vie de l'école – l'école des communes, au pluriel. L'éducation nationale doit elle aussi changer ses disquettes, par exemple en écrivant à tous les maires concernés et non plus au seul maire de la commune où l'école est implantée, comme je le réclame à chaque conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN).

Pour cela, il suffit de vous mettre en rapport avec l'inspection académique – l'inspecteur d'académie est proche, puisqu'il intervient à l'échelon départemental – pour l'informer de l'organisation qui régit votre territoire. Chez moi, les sept communes membres du syndicat de communes ont pris en charge l'investissement nécessaire à la construction ou à l'aménagement des écoles ainsi qu'au périscolaire, et chacune, qu'il s'agisse d'un hameau ou d'une commune à part entière, est fière de considérer l'école comme la sienne même si celle-ci n'est pas implantée sur son territoire. Les distances ne sont pas telles que l'on sente la différence. La plupart des jeunes ne font d'ailleurs guère de cas du panneau d'entrée lorsqu'ils vont à des fêtes locales : ils s'y sentent comme dans leur propre village puisqu'ils y ont leurs amis. C'est une dynamique intéressante, à laquelle les structures doivent s'adapter.

Je vous remercie de votre écoute attentive.

L'audition s'achève à seize heures quarante.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI

Réunion du mercredi 2 septembre 2015 à 15 heures

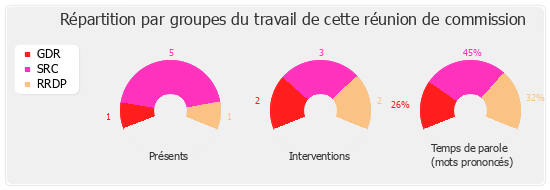

Présents. – M. Jean-Luc Bleunven, Mme Jeanine Dubié, M. Alain Fauré, Mme Joëlle Huillier, Mme Viviane Le Dissez, Mme Marie-Lou Marcel, M. Nicolas Sansu.

Excusés. – M. Eric Alauzet, M. Olivier Audibert Troin, Mme Catherine Beaubatie, M. Etienne Blanc, M. Alain Calmette, M. Yannick Favennec, M. Jean-Marc Fournel, M. Laurent Furst, M. Philippe Gosselin, M. Laurent Marcangeli, Mme Monique Orphé, M. Hervé Pellois, Mme Christine Pires Beaune, Mme Régine Povéda, M. Frédéric Roig, M. Martial Saddier, M. Claude Sturni.