Mission d'information sur les moyens de daech

Réunion du 18 mai 2016 à 16h45

La réunion

L'audition commence à seize heures cinquante.

Cette audition, ouverte à la presse, porte sur la présence de Daech dans trois pays qui ne l'ont pas vu naître : la Syrie, le Liban et l'Égypte. Nous souhaitons connaître les moyens humains, financiers et militaires dont dispose l'organisation dans ces trois pays et comprendre la manière dont elle s'y est implantée et se développe.

Pour ce faire, nous avons convié M. Ziad Majed, professeur de sciences politiques et d'étude du Moyen-Orient contemporain à l'American University of Paris, qui est spécialiste de la Syrie, M. Bernard Rougier, professeur à l'Université de Paris III, ancien directeur du centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ) du Caire, qui nous parlera du Liban et du Hezbollah, et M. Stéphane Lacroix, professeur associé à Sciences Po, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales (CERI), chercheur associé au CEDEJ, qui évoquera l'Égypte.

Vous pourrez également nous donner votre opinion sur une éventuelle alternative à la présence de Daech, sur l'évolution du radicalisme ainsi que plus généralement sur la situation dans chacun de ces pays.

Cette mission étant dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais donc maintenant demander à chacun de vous de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(Prestation de serment).

Nous sommes beaucoup plus dans l'incertitude que dans les certitudes au Moyen-Orient aujourd'hui alors que nous vivons une phase historique.

Daech existe aujourd'hui sous quatre formes : Daech en Irak, Daech en Syrie, Daech l'internationale djihadiste recrutant des jeunes dans des dizaines de pays de monde et les métastases – au Yémen, en Libye, en Égypte, pays dans lesquels des cellules commencent à se développer.

On peut discerner plusieurs raisons à l'émergence de l'organisation et à son évolution en Syrie, comme en Irak. La première d'entre elles est l'existence d'une littérature idéologique djihadiste. Des textes fondateurs à partir de la fin des années soixante, notamment de Sayyid Qutb en Égypte, prônent le djihad afin de changer l'ordre des choses et de faire face aux ennemis, non seulement lointains mais aussi locaux – les régimes, les sociétés qualifiées de « Jahiliya » ou de non-musulmanes. Vient ensuite la période du djihad afghan, avec le soutien des monarchies de Golfe, mais également du Pakistan et des États-Unis, puis, plusieurs autres événements, notamment l'invasion de l'Irak et la montée d'al-Qaïda en Irak. En outre, il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays arabes, les régimes despotiques ont complètement détruit le champ politique pendant de longues décennies. Sur les ruines de ce dernier, les discours nihilistes, comme celui d'al-Qaïda puis de Daech, ont pu prospérer et séduire une partie de la jeunesse.

Daech en Syrie est né en avril 2013, vingt-cinq mois après la révolution syrienne et les mobilisations populaires, d'abord pacifiques avant d'opter pour la lutte armée, qui ont débouché sur un conflit syro-syrien qui s'est rapidement régionalisé.

L'évolution de Daech s'appuie sur une stratégie assez claire. En Syrie, Daech souhaitait contrôler les zones à proximité de la frontière irakienne où la branche irakienne de l'organisation était bien implantée – Daech en Irak est l'un des produits d'al-Qaïda, dirigé par le jordanien al-Zarqaoui, qui a été tué ; ce groupe a été défait militairement avant d'émerger de nouveau avec à sa tête un premier Baghdadi avant qu'Abou Bakr al-Baghdadi, l'actuel chef de Daech, prenne le relais. L'appel de ce dernier à créer un État islamique, à cheval entre l'Irak et la Syrie, pour devenir plus tard le califat, supposait le contrôle des zones frontalières de l'Irak en Syrie, c'est-à-dire Deïr ez Zor et Raqqa, dans l'est du pays.

Ces zones présentent des caractéristiques sociales, économiques et naturelles qui servent Daech. Ce sont des régions arides, peu peuplées – Daech n'a pas à gérer une population importante –, et traversées par l'Euphrate – le fleuve qui traverse la Syrie pour arriver en Irak ; ce sont des zones tribales – Daech peut plus facilement gérer les relations avec les tribus, trouver des compromis en matière de recrutement et de financement ; ce sont des zones riches en pétrole dont le commerce va alimenter les caisses de Daech et lui permettre de financer le recrutement. Ces zones, qui sont frappées à partir de 2009 par la sécheresse, avaient déjà connu une marginalisation économique à partir de la fin des années quatre-vingt-dix, avec la libéralisation économique du régime Assad fils. Elles étaient des candidates idéales pour passer sous le contrôle de Daech.

Daech va vendre du pétrole à plusieurs clients : le premier d'entre eux sera le régime syrien ; l'homme d'affaires très proche de Bachar el-Assad, George Haswani, qui figure aujourd'hui sur la liste des sanctions de l'Union européenne comme sur celle des États-Unis, organisait les échanges entre le régime Assad et Daech dans ce domaine. Mais du pétrole sera vendu à d'autres, des hommes d'affaires, dans les zones contrôlées par l'opposition ou en Irak à travers les zones kurdes, mais aussi des hommes d'affaires turcs.

Ces zones étaient importantes pour une autre raison. L'opposition syrienne les avait libérées ou les contrôlait. Les combats entre avril 2013 et juillet 2014 vont donc surtout opposer l'opposition syrienne, qu'il s'agisse de l'Armée syrienne libre ou des formations islamistes nationales syriennes, à Daech qui va progressivement s'imposer. De son côté, l'opposition va chasser les cellules de Daech du nord-ouest du pays, c'est-à-dire d'Idlib et de l'ouest de la ville d'Alep. Daech va consolider sa présence dans la région de l'est et donner corps à la prophétie auto-réalisatrice annoncée par le régime Assad. Celui-ci peut ainsi faire la démonstration que l'alternative, c'est Daech. Depuis 2013, le régime de Damas essayait d'imposer cette idée et de faire du choix entre lui et Daech la véritable équation syrienne.

Daech a tiré profit dans son recrutement du processus de victimisation consécutif aux attaques chimiques de la Ghouta, à Damas, en août 2013. Le sentiment d'abandon par la communauté internationale, né de l'absence de réaction à ces attaques qui ont tué plus de 1400 personnes, a conduit de nombreux Syriens à abandonner la lutte et à considérer que le monde était aveugle à leur souffrance. Ce sentiment a aidé Daech à recruter, peut-être à l'extérieur de la Syrie. Il a également alimenté le discours de victimisation qui était déjà présent en Irak : beaucoup d'Arabes sunnites considèrent qu'ils ont été marginalisés à partir de 2003 et la chute de Saddam Hussein, l'installation d'un nouveau gouvernement à Bagdad ainsi que la montée en puissance des forces chiites irakiennes, soutenues par l'Iran. Certains soutiennent Daech, pas nécessairement pour des raisons idéologiques mais en réaction à l'hégémonie chiite irakienne. Une bonne partie des chefs militaires de Daech en Syrie, comme en Irak, sont des anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein. Le fameux Haji Bakr, qui était à la tête de l'organisation en Syrie et qui a été tué au nord d'Alep par l'opposition syrienne, était un ancien officier de renseignement de l'armée de Saddam Hussein. Il s'est inspiré des méthodes de travail des services de renseignement irakiens pour le recrutement et l'organisation du renseignement au niveau local en Syrie. L'expérience s'est transmise du système de Saddam Hussein à Daech. L'organisation tire profit, en Syrie, du sentiment d'abandon d'une bonne partie des Syriens face aux barils explosifs et à la violence inouïe du régime et, en Irak, de la marginalisation des sunnites arabes et de l'hégémonie chiite.

Comment Daech évolue ensuite, après l'annonce du califat à Bagdad et Damas, symbolisant l'empire omeyyade et l'empire abbasside ? Abou Bakr al-Baghdadi souhaite créer des fantasmes pour séduire et attirer non seulement ceux qui sont à l'extérieur de la région mais aussi ceux qui sont à l'intérieur. Il leur fait miroiter une véritable alternative, un État capable de fonctionner, selon des principes du 7e siècle, et doté d'une certaine légitimité – rendant difficile pour de nombreux oulémas musulmans dans la région de l'attaquer sur ce plan-là – tout en utilisant des outils du 21e siècle pour justifier ses actions, faire de la propagande et améliorer le recrutement. La violence qu'il diffuse lui garantit une attention permanente des médias en raison de son caractère spectaculaire et sensationnel – décapitations, formes barbares de violence – qui peut attirer des gens fascinés par la violence. Cette omniprésence témoigne en même temps d'une certaine puissance, qui repose sur une assise territoriale, une gestion du territoire, le pétrole mais aussi les rançons, le commerce illégal des antiquités, les impôts sur la population locale et les actes guerriers qui permettent de récupérer des armes et de se réorganiser – c'est le cas à chaque fois qu'ils prennent une localité, à Mossoul en Irak, comme à Tabqa en Syrie ou à Tadmor (Palmyre). Ils arrivent à gérer les avancées militaires et à digérer les revers qu'ils subissent, en essayant de rebondir dans d'autres régions.

Depuis les différentes interventions militaires, dirigées par les États-Unis puis les Russes, il est certain que Daech a perdu du terrain, en Irak comme en Syrie. Mais les pertes restent très limitées. Alors que les Américains bombardent en Syrie et en Irak depuis la fin de l'été 2014 et les Russes depuis fin septembre 2015 – ces bombardements ont visé beaucoup plus l'opposition syrienne que Daech, mais dans certaines localités, Daech a également été pris pour cible – le rapport de forces n'a pas été drastiquement modifié. Malgré la perte de Palmyre, Daech continue de contrôler les régions de Raqqa et de Deir ez Zôr, son assise territoriale la plus importante. Des zones ont été perdues face aux milices kurdes appuyées par l'aviation américaine. Daech affronte aujourd'hui l'opposition syrienne au nord-est d'Alep, en réussissant à maintenir sa présence intacte. En Irak, des territoires ont été perdus, confirmant un problème de recrutement aujourd'hui.

L'option militaire commence à affaiblir Daech mais ce n'est certainement pas suffisant. Sans une option politique, il n'y aura pas de solution durable. Al-Qaïda a été battue militairement en Irak en 2009, son chef, al-Zarkaoui, a été tué ; cela n'a pourtant pas empêché Daech d'émerger plus tard et d'être même plus puissant que la première version d'al-Qaïda en Irak. Daech peut être défait en Syrie mais rien ne dit qu'un autre phénomène similaire ne renaîtra pas si une solution politique n'est pas trouvée.

Or, cette solution politique passe par un changement à Damas. L'illusion consistant à croire qu'Assad peut être un allié ou un partenaire dans la lutte contre le terrorisme peut nourrir le terrorisme car, pour beaucoup de Syriens, qui ne voient pas les choses comme les Européens, leur premier bourreau s'appelle Assad. On est en train de leur dire que, pour faire face à Daech, il est possible de normaliser les relations avec celui qui est responsable de la grande majorité des pertes humaines et civiles. C'est comme si leur vie ne comptait pas. Le plus inquiétant dans ce message est qu'il renvoie aux Syriens l'image que le droit international n'est pas conçu pour les protéger : il est possible de normaliser les relations avec un régime qui les massacre – plus de 200 000 civils sont morts, dont la plupart ont été tués par le régime – si un phénomène comme Daech inquiète la communauté internationale. Il n'est plus possible de soutenir une politique qui a montré ses limites dans le passé : préférer des régimes autoritaires et prétendument laïques au prétexte de la stabilité qu'ils garantissent à des formations islamistes ou djihadistes. Cela a été le cas dans la plupart de pays arabes, cela n'a pas empêché les régimes de tomber et les sociétés de refuser à continuer à accepter cette humiliation et ces dictatures.

On oublie souvent que sous ces régimes-là, le terrorisme existait : sous Kadhafi, il y a eu l'attentat de Lockerbie, puis dans les années quatre-vingt-dix, l'avion abattu au-dessus du Niger et les explosions à Berlin. Sous Assad, il y a eu l'assassinat de l'ambassadeur français à Beyrouth et de ressortissants franco-libanais, le dernier étant Samir Kassir en 2005, ou encore l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Il n'est donc pas établi que les régimes de dictature assurent la stabilité et la paix sociale. En revanche, ils donnent lieu à des violations quotidiennes des droits des populations de la région et à un terrorisme épisodique à des fins politiques.

C'est surtout à de tels régimes que l'on doit l'émergence de phénomènes comme Daech. La position française jusqu'à présent – ni Daech, ni Assad – est assez équilibrée. Il faut trouver les ressorts d'un changement sérieux à Damas pour aider les Syriens à construire un nouveau consensus politique susceptible de faire face à Daech. Il reviendra aux Syriens de lutter pour libérer leur pays de Daech. L'organisation en Syrie est dirigée principalement par des chefs militaires irakiens, par des immigrants, comme ils aiment à se présenter, tunisiens, saoudiens ou européens, issus de l'immigration ou convertis. C'est surtout un phénomène international, ce qui n'empêche pas un recrutement local. Avec le temps, Daech recrute et paie des salaires dans des zones dans lesquels les offres d'emploi sont inexistantes depuis cinq ans.

Pour mener la lutte contre Daech, il faut un changement à Damas qui libère les Syriens du poids des barils explosifs et de la violence quotidienne qui s'abat sur eux. C'est également le cas en Irak où il faut engager un processus politique qui inclut tous les Irakiens, notamment ceux qui ont été exclus depuis 2003 – les Arabes sunnites – pour lutter d'une manière efficace contre Daech tout en maintenant la pression militaire et économique ainsi que le travail sécuritaire pour empêcher de nouveaux jeunes de rejoindre ses rangs. Il faut trouver les moyens d'étouffer ce cancer qui se développe dans la région.

Je suis d'accord sur un point avec Ziad Majed, à savoir qu'il n'y aura pas de changement en Irak ou en Syrie sans une force sunnite démocratique soutenue de l'extérieur. L'effet pervers de l'aide donnée aux organisations kurdes est que si cette dernière porte ses fruits sur le plan militaire, elle inquiète les sunnites : quel sera l'avenir de Mossoul si la ville est reconquise par le gouvernement ? Y a-t-il un risque de purification ethnique au détriment des Arabes ? Les mémoires anthropologiques anciennes sont réactivées dans les temps de crise.

Je souhaite revenir dans les années quatre-vingt-dix pour tracer une perspective historique. Le Liban, et plus généralement le Levant, est le terminal de deux dynamiques contradictoires qui se sont constituées dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix : le djihad chiite et le djihad sunnite.

Le djihad sunnite a bâti sa mythologie et son idéologie autour de l'Afghanistan des années quatre-vingt. À peu près à la même époque, l'idéologie du chiisme militant révolutionnaire se construit à la suite de la révolution iranienne de 1978-1979. Ces deux dynamiques vont se côtoyer avant de s'affronter.

Il faut avoir présent à l'esprit, notamment au Liban et en Syrie, dans les années quatre-vingt-dix, un durcissement du discours idéologique qui est lié au processus de paix israélo-palestinien et à l'échec progressif de celui-ci. À ce moment-là, se met en place ce qu'on appelle l'idéologie de la résistance, de la « moukawama », de la « moumanaha », de l'obstruction à l'Occident, idéologie construite par le pouvoir et l'appareil de propagande, en Iran et en Syrie, qui condamne le principe de la paix, qualifie Arafat de traître et l'Autorité palestinienne d'institution illégitime. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un pays sans prendre en considération la situation dans la région. Ce discours révolutionnaire de lutte contre les Occidentaux et contre le processus de paix au niveau politique va nourrir dans le milieu sunnite un durcissement, autour de ces questions : pourquoi y-a t-il un islamisme presque officiel, un islamisme mêlé d'éléments révolutionnaires nationalistes arabes, une nouvelle idéologie qui va durcir les élites syriennes au Liban et en Syrie et pourquoi n'avons-nous pas le droit également de lutter contre Israël ? Pourquoi le Hezbollah détient et verrouille le front au sud Liban alors que nous militants sunnites islamistes n'avons pas la possibilité de nous battre contre l'ennemi israélien et de faire valoir nos droits ?

On assiste alors au retour de toute une « graphie » anti-chiite, une littérature médiévale qui accuse les chiites d'être des hypocrites et qui fait écho à la situation ; les sunnites constatent que ce grand système de résistance régional verrouille le front au Sud Liban, a des alliés au Hamas et au djihad islamique, lutte avec l'appui de l'appareil iranien et de l'appareil syrien contre le processus de paix tandis qu'eux sont dépourvus de moyens d'action. Au fond, cette concomitance entre ces deux logiques va aboutir à une coupure en milieu sunnite – c'est vrai à la fois pour la Syrie et pour le Liban – : d'un côté, la bourgeoisie va bénéficier des avantages de la libéralisation économique sous Bachar el-Assad ; elle va accepter d'être apolitique à condition d'en retirer un certain nombre de bénéfices ; de l'autre, une classe moyenne inférieure ou une prolétarisation progressive de la population sunnite va se retrouver en quelque sorte dans la périphérie, elle perd ses modes d'accès à l'État avec la crise du parti Baas, qui, sous Hafez el-Assad, était capable de relayer des demandes sociales et de servir de courroie de transmission entre la société et le régime. Le parti Baas est également marginalisé. La crise syrienne est au fond une crise des périphéries, des villes moyennes, des bourgs, parfois des villes comme Raqqa, Der'â ou Homs qui ont été autrefois plutôt privilégiées par le régime.

Un clivage idéologique va donc se former entre ces deux formes de djihad – l'un soutenu par un appareil d'État, l'autre totalement marginalisé – qui va radicaliser les milieux populaires. Cette double logique va travailler des milieux sunnites militants au Liban, essentiellement d'abord dans les camps palestiniens, puis dans les quartiers populaires, surtout au Nord Liban, à Tripoli ; à l'intérieur des camps palestiniens, des enclaves salafo-djihadistes vont se constituer. Les manuels scolaires vont être modifiés. L'enseignement de Mahmoud Darwich est interdit car il est considéré comme un poète licencieux, qui prône la débauche et qui n'est pas islamique. On assiste à une resocialisation profonde en milieu palestinien, qui n'occupe pas l'essentiel des camps mais des enclaves et qui s'opère en coopération avec des institutions religieuses dans le Golfe et aussi des commerçants palestiniens, libanais au Danemark ou en Europe. Progressivement, une géographie salafiste se met en place au Liban, un peu moins en Syrie, dont certains éléments sont extrêmement politisés ; d'autres préfèrent se reconnaître dans un salafisme apolitique, qu'on appelle souvent quiétiste, mais qui est la manifestation d'un refus des institutions. Le régime syrien, quand il occupait le Liban, a laissé faire très largement ce processus de salafisation d'une partie de la population sunnite libanaise ; le fait de les voir refuser le principe de vote et de considérer Rafic Hariri, le leader sunnite de l'époque, comme un mécréant ne le dérangeait pas, d'autant plus que la diffusion de cet islamisme sunnite en milieu libanais affaiblit la communauté sunnite. L'islamisme au Liban est un facteur de destruction de la communauté sunnite tandis qu'il est un facteur de renforcement de la communauté chiite, à travers le Hezbollah. Cette idéologie a des effets déstructurants en milieu sunnite, et structurants en milieu chiite. La dépolitisation marginalise le Premier ministre de l'époque Rafic Hariri avant son assassinat.

La marginalisation des sunnites trouve sa traduction géographique : il est très intéressant de noter que l'est d'Alep est occupé par des banlieues, des grandes barres d'immeubles, des taudis, des ghettos. On observe le même type de séparation géographique dans la ville de Tripoli, qui est la ville sunnite la plus importante au Nord Liban. Le clivage au sein de la communauté sunnite est au moins aussi important, me semble-t-il, que le clivage entre sunnites et chiites. Les éléments les plus radicalisés à l'intérieur des milieux sunnites salafo-djihadistes vont miser sur la force du clivage entre sunnites et chiites et l'attiser. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de disqualifier les élites civiles en milieu sunnite qui souhaitent travailler en Irak, en Syrie ou au Liban dans des formules de cohabitation, qui ne jettent pas l'anathème sur le membre d'une autre communauté.

Ce qu'il faut voir à travers Daech, Jahbat al-Nosra et tous les groupes djihadistes et salafistes, c'est la force du clivage idéologique et social qui bouleverse et traverse les communautés sunnites au Moyen-Orient. Cette dimension, que je qualifie presque de lutte des classes, est l'un des facteurs très importants selon moi du succès de ces organisations. Les recompositions sociales profondes à la faveur de la guerre entraînent le rejet d'élites potentielles : dans le cas libanais, c'est le rejet des Hariri et des ohamas, les chefs politiques traditionnels ; dans le cas syrien, en l'absence de représentation politique sunnite, c'est le rejet des élites civiles – médecins, avocats, militaires, tous ceux qui sont compromis avec le régime.

J'ai recueilli des témoignages de jeunes, notamment dans la région de Homs, qui ont constitué des milices salafistes contre le régime. Pour eux, il n'était pas question de suivre des officiers qui avaient fait défection de l'armée syrienne parce qu'ils continuaient d'être le symbole de Bachar el-Assad, même s'ils avaient quitté l'armée ; ils considéraient qu'ils n'avaient pas à se soumettre à des gens qui les ont dominés pendant toutes ces années. Ils voulaient constituer eux-mêmes leurs brigades, se laisser pousser la barbe et obtenir l'argent du Golfe.

Je veux montrer que dans les années quatre-vingt-dix, avec la crise puis l'échec du processus de paix, se développent deux logiques djihadistes, l'une qui renforce les appareils d'État du côté chiite, l'autre qui construit des enclaves du côté sunnite. Ces deux logiques vont finir par s'affronter après avoir cohabité. Elles ont cohabité paradoxalement parce que, notamment dans le cas libanais, la politique du Hezbollah a consisté aussi à jouer la fragmentation et la radicalisation en milieu sunnite. Des relais du Hezbollah – j'insiste sur l'importance démographique et symbolique du Nord Liban – ont expliqué à leurs ouailles que les Hariri étaient des mécréants parce qu'ils finançaient des églises. Du fait de la rivalité mimétique entre les deux formes de djihad, le djihad chiite contribue aussi à radicaliser en milieu sunnite par ces formes de surenchère.

Aujourd'hui, le Liban connaît une crise de toute forme de leadership civil. La famille Hariri et d'autres, comme les Mikati au Nord Liban, ont le plus grand mal à contrôler une communauté qui est en train, non pas de se dissoudre, mais de disparaître en tant que telle. Le Liban a été l'héritier d'un modèle ottoman, d'un modèle clientéliste qui a permis aux élites de continuer à valoriser un islam sous une forme culturelle et consensuelle, un islam comme religion. Aujourd'hui, l'islam ou l'islamisme comme idéologie brise cette culture politique de la cohabitation et du clientélisme. L'hypothèse et le risque, c'est de voir que les élites civiles politiques sunnites ne parviennent plus à contrôler une communauté en voie d'éclatement et qu'une partie de la population, face au succès du Hezbollah, face à ce qu'elle perçoit comme une connivence entre l'armée libanaise et l'appareil de sécurité du Hezbollah, préfère se dire : quelles sont les organisations capables de nous défendre ? Au pire Daech, un peu mieux, Jahbat al-Nosra dont l'image, bien meilleure, est celle d'une organisation courageuse, beaucoup plus pragmatique, qui sait gérer les situations locales et qui n'assassine pas les gens sur la base de leurs préférences. Une partie de la population dans les milieux populaires bascule vers cette forme de salafo-djihadisme. Derrière Daech, il existe d'autres formes de salafisme qui entretiennent la crise de la communauté. La question est la suivante : avons-nous les moyens de donner le pouvoir à des élites politiques civiles en milieu sunnite ? Le grand discours des salafistes sunnites au Liban est le suivant : le Hezbollah a fait une opération militaire à Beyrouth en 2008, vous n'avez pas été aidés par les Français et les Américains ; par conséquent, nous sommes les seuls à pouvoir réussir à défendre les droits des sunnites ; en disant cela, ils contribuent à détruire les contours de la communauté sunnite au Liban.

Je vais déplacer la focale vers un pays encore un peu plus périphérique pour Daech mais où la menace est probablement grandissante, à tout le moins, mérite d'être regardée de près.

L'Égypte est dans une situation paradoxale au regard de l'histoire du djihadisme parce que d'un côté, ce pays a fourni toute une partie des idéologues et des premiers groupes djihadistes contemporains – on a parlé de Sayyed Qutb qui est peut-être le père intellectuel du djihadisme, mort en 1966, qui était égyptien ; c'est en Égypte que se développent dans les années soixante-dix les premiers groupes islamistes violents qui sont là encore à la racine de ce qui deviendra le djihadisme – le Jihad islamique et la Gamaa islamiyya qui vont conjointement assassiner le président Sadate en 1981. Le terreau est donc ancien. Dans le même temps, Al-Qaïda, en tant qu'organisation djihadiste globale, va s'implanter relativement tard en Égypte. Il faudra attendre l'après printemps arabe, au grand dam d'Ayman al-Zawahiri, le chef actuel d'Al-Qaïda, qui déplore en tant qu'égyptien de n'avoir pas réussi à créer une filiale en Égypte plus tôt.

Pourquoi ? Parce que, pour simplifier, sous Moubarak, d'une part, les services de sécurité, omniprésents et omnipotents, exerçaient un contrôle sécuritaire extrêmement fort et d'autre part, parce que le régime avait réussi, de manière assez intelligente entre guillemets, à utiliser les Frères musulmans, une organisation très puissante en Égypte – deux millions de membres il y a quelques années encore – comme une sorte de rempart qui permettait de capter la demande islamiste et de la canaliser dans un sens légaliste. Sous Moubarak, les Frères musulmans sont tolérés, ils sont très présents dans l'action sociale, ils sont même représentés au Parlement ; ils jouent un jeu un peu ambigu avec le pouvoir qui d'une certaine manière sert les intérêts de ce dernier en permettant qu'une forme de stabilité politique s'installe dans le pays. Ce n'est qu'après la chute de Moubarak que va se développer un mouvement puissant qui se réclame du djihad, dans une région qui jusque-là avait été très marginale dans l'histoire du djihadisme : le Sinaï. La plupart des groupes des années soixante-dix dont j'ai parlé étaient implantés en Haute Égypte, cette région qui va de Assiout à Louxor et Assouan. Le Sinaï est donc un nouveau venu dans l'histoire du djihadisme égyptien. Pourquoi le Sinaï ? Un mot d'abord sur la spécificité de cette région en Égypte : elle présente un tissu social qui la distingue du reste de l'Égypte, puisqu'il est très tribal – la tribu continue d'être la structure sociale dominante alors que dans le reste du pays, ce n'est pas le cas, sauf dans certains endroits de Haute Égypte mais jamais de la manière dont cela s'exprime au Sinaï. Ce tissu social tribal est beaucoup plus lié d'un côté au Néguev et à la Jordanie, et de l'autre à l'Arabie saoudite en termes d'imaginaire et de liens de parenté qu'au reste de l'Égypte. Il y a toujours eu une spécificité du Sinaï.

Surtout, le Sinaï a été occupé par Israël après la guerre de 1967 et rendu à l'Égypte, quinze plus tard, en 1982, aux termes des accords de Camp David. Depuis, il a été victime d'une sorte de préjugé défavorable de la part du pouvoir égyptien qui était persuadé que les Israéliens avaient laissé des informateurs parmi la population ; le pouvoir central a toujours manifesté une très grande méfiance vis-à-vis du Sinaï dont les allégeances semblaient douteuses. Cette perception va avoir pour conséquence la discrimination des populations du Sinaï : elles ne sont pas ou très peu recrutées dans l'armée et les services de sécurité puisque leurs allégeances sont considérées comme suspectes ; le développement de la région est complètement négligé : seuls la région de Charm el Cheikh et les centres touristiques de la péninsule profitent du développement mais y travaillent essentiellement des employés venus du reste de l'Égypte ; le développement touristique ne profite pas aux habitants du Sinaï qui voient d'autres venir prendre les emplois. La région a été tenue à l'écart. La seule activité qui reste aux tribus du Sinaï pour survivre, c'est la contrebande, qui est florissante, en particulier avec Gaza. Cette contrebande concerne des armes, plein de choses, parfois des migrants. Les tribus vivent donc grâce à ce système D qui compense les faillites de l'État.

Cette situation va créer un mécontentement grandissant dans la région qui va s'exprimer politiquement dans les années 2000 avec l'apparition des premiers groupes djihadistes. En 2004 et 2005, on voit les premiers attentats commis par un groupe appelé Al-Tawhid wal-Jihad qui visent des centres touristiques ; en 2006, le pouvoir crie victoire pensant avoir démantelé la cellule. Or, ce sont des gens provenant de cette mouvance qui, en 2011, au lendemain de la révolution, passent de nouveau à l'action sous un autre nom Ansar Beit el-Maqdis, les partisans de Jérusalem, et avec une nouvelle stratégie : viser chaque mois le gazoduc livrant du gaz à Israël. Cette action va les rendre assez populaires en Égypte car on reproche à Moubarak la livraison de gaz à Israël à des prix préférentiels, qui ont été négociés de manière opaque et qui permettent aussi de nourrir la corruption du système. Plus d'une vingtaine d'attentats seront commis en 2011 et 2012 contre le gazoduc. Ce groupe profite du vide sécuritaire qui suit la révolution pour s'étendre. Il tire aussi parti de ses liens avec Gaza : une connexion va s'établir entre les salafistes djihadistes de Gaza et le groupe du Sinaï. Après l'offensive du Hamas en 2009, les groupes de salafistes djihadistes vont se réfugier au Sinaï. Le Sinaï devient la base arrière des groupes djihadistes à Gaza tandis que Gaza devient celle des groupes djihadistes au Sinaï, les uns et les autres passant par les tunnels.

Le groupe Ansar Beit El-Maqdis possède une composante palestinienne mais il recrute essentiellement dans les tribus du Sinaï. Il continue à se développer à partir de cette période en adoptant une rhétorique qui s'identifie de plus en plus ouvertement à al-Qaïda. À partir de 2012, on voit apparaître des vidéos dans lesquelles sont revendiqués les attentats contre le gazoduc, avec une rhétorique salafiste-djihadiste, c'est-à-dire qui s'inscrit dans une logique globale et qui rejette le processus politique en Égypte commencé au lendemain de la révolution ainsi que les Frères musulmans. Dès le départ, ce groupe se pose en rupture avec les Frères musulmans : il excommunie Morsi dès le début de son mandat et se veut une alternative radicale aux Frères musulmans. Il continue à prospérer sous Morsi puisque celui-ci, refusant la logique sécuritaire, essaie de négocier avec eux ; il envoie des émissaires, sans aucun autre effet que celui de leur permettre de gagner du temps et de prolonger la période de vide sécuritaire qui prend fin avec le coup d'État du 3 juillet 2013, le renversement de Morsi et la prise de pouvoir d'al-Sissi. Le coup d'état va provoquer un changement de rhétorique complet de la part de ce groupe. Jusque-là, son discours était axé sur la lutte contre Israël dans une logique djihadiste globale. À partir de l'été 2013, en particulier au lendemain des massacres du mois d'août 2013 contre les partisans de Mohamed Morsi, rassemblés sur la place Rabaa au Caire, qui vont faire plus d'un millier de morts – c'est un événement effrayant et unique dans l'histoire moderne de l'Égypte sur lequel le groupe capitalise pour se poser en premier groupe djihadiste qui lutte contre l'État égyptien –, il va rediriger ses attaques vers la police et l'armée égyptienne. Un certain nombre d'attentats vont avoir lieu au Sinaï mais aussi à l'extérieur, les plus médiatisés à l'époque étant un grand attentat contre le commissariat de police de la ville de Mansoûrah dans le delta et une tentative d'assassinat contre le ministre de l'intérieur. Ces attaques vont continuer et ne jamais cesser ; les plus spectaculaires seront par la suite l'assassinat du procureur général à l'été 2015 et plus tard l'attentat contre l'avion russe au départ de Charm el Cheikh à l'automne 2015. Même si le groupe alterne les phases où il est très actif et celles où il est en repli, les chiffres annuels confirment que la violence est en constante augmentation depuis trois ans.

Comment ce groupe va-t-il s'implanter et diffuser cette violence ? À partir de l'été 2013, il s'impose face à tous les autres groupes djihadistes, d'abord grâce à ses attaques spectaculaires. Il accroît ensuite sa visibilité en novembre 2014 en prêtant allégeance à l'État islamique (EI) et en devenant « Wilayat Sinaï », la province du Sinaï de l'État islamique. Sa visibilité et sa place de premier groupe djihadiste d'Égypte vont lui permettre d'agréger de nombreux éléments – pour analyser l'EI, il faut le penser comme un agrégateur ; s'il est difficile d'établir les profils de ceux qui rejoignent l'EI, c'est parce qu'il agrège des choses très diverses. Le groupe agrège d'abord un ressentiment des tribus du Sinaï qui est grandissant après l'été 2013. Pourquoi ? Parce que le pouvoir va répondre par une campagne de contre-terrorisme complètement indiscriminée et très violente qui s'apparente à une politique de la terre brûlée, il punit collectivement les habitants du Sinaï en détruisant des villages entiers, en rasant des maisons. Dans cette société tribale, si un membre de la tribu est touché, on est solidaire avec lui. Avec cette campagne de contre-terrorisme indiscriminée, le pouvoir va se couper d'une partie de la population du Sinaï qui, pour une part, va rejoindre l'EI et dans sa grande majorité, va offrir à ce dernier un environnement favorable. Aujourd'hui, le pouvoir est complètement coupé de la société réelle du Sinaï, il n'a plus d'informateurs. Quand elle n'a pas rejoint l'EI, la société est d'une certaine manière complice, elle protège et offre un refuge à ses combattants.

Le groupe va aussi s'étendre au reste de l'Égypte après 2013 en agrégeant une partie de la mouvance djihadiste – certains d'entre eux sont d'anciens djihadistes libérés après la révolution ; le conseil militaire, en 2011, après la chute de Moubarak, a libéré de nombreux prisonniers, en particulier des djihadistes qui pour certains sont revenus à leurs premières amours. La capacité de l'État islamique à agréger est toutefois limitée par sa rivalité avec al-Qaïda. Le groupe al-Mourabitoune va ainsi prêter allégeance à al-Qaïda contre l'EI. L'EI va réussir à rassembler une partie des anciens djihadistes mais certains vont préférer conserver l'étiquette al-Qaïda. Malgré tout, il parvient à s'implanter dans des régions où il n'était pas présent jusqu'alors, que ce soit dans le delta, en Haute-Egypte, au Caire, etc.

Le groupe va de plus en plus chercher à s'implanter auprès de la jeunesse des Frères musulmans, des jeunes radicalisés qui sont en rupture de ban avec la confrérie et qui sont susceptibles de souscrire à une rhétorique plus radicale.

Pour comprendre, il faut revenir sur la situation des Frères musulmans après le coup d'État de 2013. Ces derniers ont été renversés par la force le 3 juillet 2013. Certes, des manifestations monstre vont amener à ce renversement mais les Frères musulmans considèrent que le pouvoir leur a été confisqué de manière arbitraire. À l'été 2013, sont perpétrés de grands massacres dont le plus important est celui de Rabaa, qui va faire un millier de morts. Ensuite, ils vont être arrêtés par milliers. On compte aujourd'hui en Égypte une cinquantaine de milliers de prisonniers politiques dont la plupart sont des Frères musulmans ou des sympathisants. La structure est complètement désorganisée. La plupart des chefs sont en prison, quelques-uns en exil. Elle a même perdu ce qui était un peu sa marque de fabrique, cette hiérarchisation aujourd'hui complètement désarticulée. En décembre 2013, les Frères musulmans vont officiellement être déclarés par le pouvoir organisation terroriste. Depuis, ils font l'objet d'une campagne de répression qui atteint des sommets, qui n'a rien à voir avec la période Moubarak. On est revenu à un pouvoir autoritaire à la manière nassérienne, sans l'idéologie, ni les ressources qu'avait Nasser. Sissi fait du nassérisme cinquante ans plus tard mais sans ce qui faisait la recette et le succès jusqu'à un certain point du nassérisme.

Aujourd'hui, un certain nombre de jeunes appartenant aux Frères musulmans veulent prendre leur revanche. Ils sont déconnectés de la direction qui continue à souhaiter une solution pacifique. Deux discours coexistent : celui des dirigeants qui escomptent toujours une solution négociée avec le pouvoir – les Frères musulmans sont des politiciens, ils pensent qu'ils finiront par s'asseoir avec les généraux et qu'on reviendra à un système de type Moubarak dans lequel le pouvoir leur refera une place, ce qui les conduit à refuser l'escalade et à espérer un processus politique. L'autre discours est celui d'une jeunesse qui se sent de moins en moins représentée par le sommet, qui est de moins en moins sous son contrôle et qui veut passer à l'action. Depuis 2014, des petits groupes liés à la jeunesse des Frères musulmans, ayant pris différents noms : « punition révolutionnaire », « comité de la résistance populaire », « Molotov », mènent des actions de violence ciblée contre la police et l'armée égyptienne. Il existe en Égypte une violence qui n'émane ni d'al-Qaïda, ni de l'EI mais de groupes autonomes et qui se distingue par son caractère plus ciblé. Les jeunes issus des Frères musulmans évitent les attentats dans un lieu public, ils sont plutôt dans une logique d'assassinats ciblés. Cette violence fait au moins autant de victimes que l'autre mais elle passe en dessous des radars. C'est là que se trouve l'enjeu : cette jeunesse qui, si la situation perdure, va de plus en plus souscrire à la rhétorique de l'EI. La jonction entre les deux ne s'est pas encore faite. Les jeunes ex-Frères musulmans ayant rejoint l'EU restent pour le moment en petit nombre – l'EI compte 1 000 à 2 000 membres – mais cette jeunesse représente un vivier énorme dans lequel l'EI pourra puiser. Ce n'est pas encore le cas mais si les choses restent en l'état, on pourrait voir une jonction se faire.

La seule solution, je reviens à ce que disaient Ziad Majed et Bernard Rougier, se trouve donc dans le processus politique. Tant qu'il n'y a pas de processus politique et que la répression est violente, toute une partie de la jeunesse est susceptible de rejoindre les rangs de l'EI. Plus le temps passe, plus le processus politique sera difficile à mener en Égypte. La direction des Frères musulmans perd de plus en plus le contrôle de sa base. Plus il attend, plus le pouvoir, si un jour il se décide à négocier, risque de le faire avec des gens qui ne représentent plus personne et qui ne sont plus capables de tenir leur propre base. Cette situation est très problématique. Pour l'instant, le pouvoir refuse le processus politique, au point qu'il a adopté une stratégie systématique d'élimination des forces politiques mais aussi de la société civile : la campagne de répression vise bien au-delà des Frères musulmans, les activistes de gauche par exemple. Tout ce qui fait la société civile égyptienne est aujourd'hui menacé et en partie détruit. Cette évolution est très préoccupante. Le pouvoir s'est construit sur la rhétorique que nous connaissons des régimes autoritaires arabes « moi ou les djihadistes ». Depuis trois ans, on a l'impression qu'il essaie de faire advenir la prophétie. C'est inquiétant. En tout cas, c'est un pari risqué.

Dans nos auditions, les estimations sur les pouvoirs budgétaires de Daech s'accordent sur un chiffre autour de 2 milliards d'euros par an, plutôt en baisse. Cette somme inclut-elle selon vous les moyens dont dispose l'État islamique dans chacun des pays que vous venez d'évoquer ? Si ce n'est pas le cas, avez-vous connaissance d'éléments chiffrés pour chacun d'eux ?

Je n'ai pas d'éléments chiffrés. Je souhaite toutefois mettre en garde contre le risque d'une surévaluation financière de Daech. Il ne faut pas penser qu'ils sont plus puissants qu'ils ne le sont en réalité par effet de sensationnalisme. L'essentiel des ressources provient des extorsions et des taxes sur la population locale. Compte tenu du ratio par habitant, ce n'est pas considérable. Tout en étant très modeste car je ne connais pas le budget exact, je recommande d'être très vigilant pour ne pas tomber dans le piège de la propagande en donnant plus d'importance encore à cette organisation à cause de sa dimension financière.

Je ne suis pas non plus sûr du chiffre. En revanche, ce qui est plus ou moins confirmé maintenant, c'est le déclin des ressources. Daech ne parvient plus à vendre le pétrole comme par le passé, notamment parce que les prix ont baissé ; le trafic des oeuvres d'art est plus contrôlé ; les rançons diminuent et les impôts épuisent les capacités de la population locale dans plusieurs régions. Les responsables de Daech deviennent plus pragmatiques. Dans certaines régions syriennes, ils négocient avec des chefs tribaux pour que ceux-ci paient ou mobilisent un certain nombre de combattants. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour compenser le manque financier.

La situation en Égypte est un peu différente. Au départ, le groupe Ansar Beit al-Maqdis est pauvre. Il s'appuie sur les ressources du Sinaï – des ressources de contrebande – qui sont très loin de celles de Daech en Syrie et en Irak. À partir du ralliement à Daech en novembre 2014, on observe un changement. Dans les négociations préalables à ce ralliement, l'une des demandes d'Ansar Beit al-Maqdis portait précisément sur des aides logistiques et financières. Aujourd'hui, l'organisation dans le Sinaï possède des armements beaucoup plus sophistiqués que par le passé, qui lui ont été probablement livrés par des réseaux liés à Daech à l'étranger, comme des rockets anti-char qui ont été utilisés pour détruire un navire de la marine égyptienne. Sur le plan logistique, les vidéos se sont alignées sur la norme Daech ; elles tranchent avec les vidéos plus artisanales des débuts. En Égypte, le groupe donne l'impression d'être mieux doté financièrement qu'il ne l'était par le passé. Mais nous n'avons pas d'estimation.

Je vous remercie pour vos interventions respectives qui convergent pour dresser un constat que nous partageons : la solution ne peut pas être seulement militaire ou sécuritaire mais elle doit être politique.

Mais la difficulté à laquelle nous nous heurtons est de savoir ce que les mots « solution politique » recouvrent. Quels peuvent être les éléments d'une solution politique ? Avec qui et autour de quel projet peut-elle être mise en oeuvre ?

Daech pose une question de politique intérieure, en particulier depuis les derniers attentats en France et en Europe. Comment traiter la question du recrutement ? Vous avez évoqué la capacité persistante de l'organisation à recruter ainsi que les responsabilités qu'y occupent les Européens. Selon vous, pourquoi des jeunes Européens, souvent éloignés de la religion – aucun de vous n'a évoqué la religion – sont-ils attirés par la propagande de Daech et acceptent-ils d'en faire partie et de prendre des responsabilités pour commettre l'innommable ?

Dans nos auditions, revient l'idée de revanche et de reconnaissance dans un monde musulman qui souffrirait d'avoir été méprisé par le monde occidental. Cette idée, à mes yeux, fait partie des éléments de propagande de Daech. Comment l'analysez-vous ? Êtes-vous d'accord avec ce constat ?

Dans le cas libanais, la solution politique suppose d'abord une vie institutionnelle – l'élection d'un président, un appareil d'État qui peut fonctionner de manière satisfaisante, la fin de la crise des déchets, des échéances respectées, une constitution appliquée, bref tout ce qui n'existe pas au Liban.

Deuxième élément, il faut séparer les organisations et les milices de l'appareil d'État. Je vise le cas du Hezbollah et sa relation parfois intime en termes de renseignement avec l'appareil d'État.

Troisième élément, il faut assurer un traitement à égalité de tous les ressortissants de chaque communauté. Le discours de victimisation en milieu sunnite marche très bien. Il s'appuie sur le sentiment d'être traité différemment selon l'origine confessionnelle.

Il faut aussi donner des gages sur la crédibilité de l'État, son impartialité, le traitement dans les prisons de l'armée libanaise, qui provoque de nombreux récits et vidéos de jeunes qui quittent l'armée. Tout ce qui conforte l'assimilation par les sunnites des institutions libanaises aux institutions syriennes est catastrophique.

Envisager une solution politique, c'est déjà respecter les échéances institutionnelles libanaises, redonner de la crédibilité à l'État, essayer de le réformer mais c'est un très vieux sujet. C'est plus facile à dire qu'à faire. On ne voit pas comment on peut le faire aujourd'hui.

Pour la Syrie, la solution politique suppose d'exclure Bachar el-Assad, de faire fonctionner l'État avec ceux qui ne sont pas compromis par les massacres, de réformer l'armée pour casser le noyau dur sécuritaire familial et clanique qui dirige l'État et d'instaurer un autre mode de relation entre les institutions et la société civile. C'est vraiment une révolution institutionnelle qu'il faudrait. Qui a les moyens de le faire ? Quand on a eu les moyens de le faire – je veux parler des Américains en 2003 en Irak –, cela a été une catastrophe.

La question des jeunes Européens qui partent fait débat dans le monde des chercheurs, À mon sens, on doit y voir l'effet de la prédication salafiste qui s'est installée dans nos quartiers depuis dix ou quinze ans et qui prône la rupture : la rupture avec les institutions, la rupture culturelle, l'idée qu'on ne peut pas s'identifier à un modèle culturel, la rupture dans la façon de s'habiller, etc. Selon moi, cette prédication, si elle n'est pas majoritaire, a été extrêmement dynamique et a constitué un point de référence dans la définition du religieux à telle enseigne que même si quelqu'un n'est pas religieux, la norme pour lui sera la norme salafiste. C'est celle qui s'est imposée dans le quartier. C'est celle à laquelle il va adhérer. Notre responsabilité est double : d'une part, réactiver la citoyenneté et le pacte républicain pour qu'il n'y ait pas de culture de l'enclave. L'autre responsabilité incombe aux citoyens français musulmans de promouvoir un autre discours sur l'islam et sur l'identité que celui des salafistes. La façon dont ces derniers ont kidnappé la norme fait que même un petit dealer ne verra pas forcément de contradiction entre ses activités et le fait de se laisser pousser la barbe ou d'être un bon musulman, car, le moment venu, il pense obtenir la rédemption, celle-ci pouvant passer par une forme d'engagement.

Enfin, on n'a pas bien mesuré que depuis vingt ans environ, il existe un espace public djihadiste, au travers de tracts par le passé et maintenant sur internet. Dès qu'il y a une territorialisation, il y a un engagement physique, des départs. Le phénomène est beaucoup plus large et impressionnant que dans le passé mais l'idée reste la même : si l'offre religieuse, idéologique s'incarne sur un territoire, pour retrouver ma vraie foi, je dois y aller et quitter une société qui ne m'offre pas de chance, que je déteste. Si vous allez rue Jean-Pierre-Timbaud, vous pouvez acheter La voie du musulman, qui a été un best-seller, dans lequel figurent des chapitres sur les femmes et la façon de les battre, – c'est du salafisme bon teint, mainstream – ou sur les homosexuels et la manière de s'en débarrasser en les jetant d'une éminence, méthode qui a été suivie par l'État islamique. Ces modes de rupture qui s'arriment au religieux et aux textes sacrés provoquent selon moi des effets catastrophiques quand ils sont relayés par des organisations, par l'argent du Golfe et par la culture de l'enclave. Ils facilitent selon moi les départs.

La situation de l'Égypte est encore différente puisqu'il n'y a pas de combattants européens dans le pays. Des gens commencent à passer de Libye – des Soudanais, des Libyens ou des gens venant du Maghreb. L'internationalisation en Libye ne touche pas directement les Européens.

Pour revenir à votre question sur la solution politique, le premier sujet est celui des Frères musulmans. Cette organisation, qui compte deux millions de membres, représente 20 à 25 % de la société égyptienne, si on ajoute tous les sympathisants. Cela correspond au score de Morsi au premier tour des élections. Aujourd'hui, ces 20 à 25 % vivent dans un imaginaire complètement déconnecté de celui du pouvoir égyptien. Il y a un effet de victimisation : cette partie de la population aujourd'hui vit ce qui s'est passé à Rabaa – on l'a comparé à un « Kerbala » pour les chiites – comme un moment fondateur de leur souffrance, une souffrance qui n'est aujourd'hui pas reconnue par le pouvoir, qui, au contraire, en rajoute en les stigmatisant comme terroristes. Un fossé est en train de se creuser entre une majorité – ce qu'elle était au départ et qui est probablement en train de s'éroder aujourd'hui – qui soutenait Sissi et cette minorité qui s'identifie à un autre imaginaire. Cela demande, à mon avis, un véritable processus de réconciliation nationale. Le risque de division, qui ne correspond pas à une fracture confessionnelle, est réel : la société égyptienne n'a jamais été aussi fragmentée entre ces deux parties de la société qui aujourd'hui vivent l'histoire de manière très différente. C'est un terreau favorable pour des groupes djihadistes. La réconciliation nationale, qui dépasserait le processus politique, permettrait la reconnaissance de cette souffrance vécue par une partie de la population, d'autant que celle-ci est accentuée par le fait, pour reprendre les paroles d'une chanson d'un groupe né pendant la révolution, que « certains meurent et d'autres applaudissent ». Ce qui est dramatique dans le massacre du 13 août, c'est que 1 000 personnes meurent en douze heures, tandis qu'une partie de la population applaudit. La rupture dans le tissu social est très profonde. Il ne faut pas en sous-estimer l'ampleur.

Le processus politique devrait permettre aux Frères musulmans d'être réintégrés dans le jeu d'une manière ou d'une autre. Je comprends que, pour une partie de la population, cette réintégration peut poser problème mais il faut que les acteurs politiques trouvent leur place, sous une étiquette quelconque. On ne peut pas exclure d'un processus politique un groupe qui représente une partie significative de la population.

Comment analysez-vous les résultats aux élections législatives du parti al-Nour en octobre dernier ?

Le parti al-Nour, ce sont les ennemis jurés des Frères musulmans puisqu'ils représentent la mouvance salafiste quiétiste, c'est-à-dire non djihadiste, concurrente des Frères musulmans, qui a soutenu la prise de pouvoir de Sissi et depuis soutient le régime. Ce parti a énormément perdu dans sa propre base. Ses responsables ont accepté un compromis politique qui leur a coûté leur assise populaire. Ils sont aujourd'hui très impopulaires. Une partie des militants d'al-Nour était probablement présente dans les manifestations pro-Morsi. Le calcul politique des dirigeants s'est traduit par une vraie défaite sur le plan électoral, un camouflet énorme. Ils pensaient devenir les nouveaux Frères musulmans, convaincus que le pouvoir allait s'appuyer sur eux pour montrer qu'il avait intégré dans le jeu politique une force islamiste. Mais ce calcul se heurte à deux problèmes : le premier, le pouvoir n'est pas prêt à leur donner une vraie place ; le second, ils ne représentent plus personne. Ce calcul ne fonctionne donc pas.

Aujourd'hui, la répression dépasse les Frères musulmans pour atteindre la société civile. Un groupe de chanteurs des rues dont les textes étaient assez licencieux vis-à-vis de la religion, est aujourd'hui en procès pour insulte à l'islam. Cela montre que le pouvoir Sissi, quand il a besoin d'utiliser la religion, sait faire de l'islamisme. Des journalistes et des écrivains sont aussi visés. Ce choix est très dangereux car ce que nous ont montré les printemps arabes, c'est qu'il existe une troisième force, une jeunesse qui n'est pas idéologique qui n'est ni pro-Frères musulmans, ni pro-Sissi, qui essaie de construire sa place entre ces deux pôles du champ politique, qui s'exprime par différents moyens, notamment la culture, et qui correspond à quelque chose de générationnel et de profond. L'absence de société civile ou la destruction de la société civile en Égypte ne permet pas à ce mouvement d'éclore. Or, c'est dans ce mouvement que se trouve l'alternative à cette équation terrible entre les régimes autoritaires ou « super autoritaires » comme celui de Sissi, et Daech. Détruire la société civile, c'est se priver de l'alternative qui va mettre un peu de temps à émerger mais qui est, à mon avis, la seule possible.

Lorsqu'on parle de solution politique, il est plus facile de faire des recommandations que d'entrer dans les détails.

Dans le cas syrien, il faut commencer par ne pas faire ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire abandonner le peuple syrien, considérer que le choix se résume à Bachar ou Daech – le peuple syrien devient invisible, deux forces confisquent la Syrie –, et croire qu'on peut compter sur des forces étrangères pour régler le problème. La Syrie a connu l'intervention américaine puis l'intervention russe, entre-temps l'intervention iranienne, celle du Hezbollah libanais, des milices chiites irakiennes, des milices des hazaras afghans. On est en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. On compte parfois sur les Kurdes mais cette solution crée des tensions avec une partie de la population arabe qui peuvent profiter à Daech dans certaines régions.

Le combat contre Daech en Syrie doit être mené par les Syriens, par la majorité arabe sunnite. Or, pour que cette majorité s'engage dans ce combat, il faut qu'elle obtienne ce pour quoi elle s'est soulevée en 2011, c'est-à-dire, la fin de la dictature de la famille Assad. Aujourd'hui, dans plusieurs rapports internationaux, sont identifiés des criminels de guerre, des crimes contre l'humanité. On connaît le noyau dur du pouvoir, la famille Assad avec leurs cousins, la famille Makhlouf et la famille Shalish. On peut envisager des négociations sérieuses avec les Russes ou les Iraniens pour les accueillir quelque part, pour ne pas parler de justice internationale directe dans un premier temps. On peut trouver au sein des institutions de l'État syrien, contrairement à ce qui a été fait en Irak en 2003, soit des technocrates, soit des anciens généraux à la retraite qui n'ont pas de sang sur les mains et qui peuvent garantir à la communauté alaouite une certaine protection. On peut penser à des anciens ministres, des notables, alaouites ou d'autres communautés, qui peuvent jouer un rôle dans une transition avec les représentants de groupes rebelles, de la coalition nationale syrienne et des Kurdes. On peut envisager un État décentralisé, contrairement à l'État central qui a longtemps exercé son pouvoir autoritaire. Plusieurs scénarios sont possibles mais la question centrale reste celle de la volonté politique de tourner la page des Assad, en faisant pression si nécessaire, sans laquelle on ne pourra malheureusement pas sortir du cercle vicieux, même si Daech perd du territoire. Le problème se pose dans les mêmes termes en Irak.

Certains considèrent que l'armée de Bachar el-Assad, épaulée par les Russes, les Iraniens et les milices libanaises, peut battre Daech. Peut-être, mais après, la Syrie connaîtra une occupation étrangère qui favorisera de nouveau l'émergence et la mobilisation de groupes comme Daech. Au-delà de la Syrie même, on note un malaise sunnite qui est nourri par le sentiment que l'Occident préfère les chiites, peut-être parce qu'ils sont minoritaires ou parce que certains, par anti-islamisme, parlent de l'Iran comme d'une grande civilisation, sous-entendu pré-islamique. Les chiites ne sont pas perçus comme des djihadistes même s'ils voyagent partout et se battent partout tandis que les sunnites sont vus comme djihadistes et dangereux. Cette perception entretient dans leur imaginaire collectif un sentiment d'injustice.

Il faut aussi avoir à l'esprit les dynamiques entre islamistes. Le discours des djihadistes l'emporte parfois sur un discours islamiste plus modéré qui considère que la participation politique est possible. Pourquoi ? À cause de plusieurs exemples récents : en Algérie, les islamistes gagnent les élections en 1991, s'ensuivent un coup d'État et une guerre terrible qui vont mettre fin à cette expérience politique – il ne s'agit pas de savoir s'ils étaient démocratiques – ; à Gaza, le Hamas gagne les élections, on le boycotte et le processus politique n'est pas respecté ; en Égypte, les Frères musulmans gagnent les élections après une révolution pacifique, mais un coup d'État militaire, en dépit du soutien d'une partie de la population, les chasse du pouvoir, dans le silence de la communauté internationale. Pour beaucoup, la voie électorale et la voie démocratique sont sans issue alors qu'elles peuvent les rendre moins rigides sur le plan idéologique – quand on fait de la politique, on est obligé de faire des alliances, des promesses, on ne peut pas présenter l'islam comme la solution en parlant d'économie, de finance ou d'environnement. Les islamistes n'ont pas été contraints au pragmatisme par leur pratique du pouvoir. Les djihadistes peuvent continuer à affirmer que le monde ne comprend que le langage de la violence.

S'agissant des Européens partant faire le djihad, je suis d'accord avec Bernard Rougier, mais je ne suis pas tout fait satisfait par une partie de sa réponse. Les textes obscurantistes ne mènent pas nécessairement à la violence. Ces textes existent depuis des décennies. Pourquoi maintenant et à partir des années quatre-vingt, des jeunes sont-ils prêts à partir, à tuer et à se faire tuer ? J'identifie une série d'éléments qui peuvent se cumuler : un sentiment d'injustice ou de marginalisation, certains évoquent les injustices faites au monde arabe ou la Palestine pour preuve de l'existence de deux poids deux mesures ; certains sont en quête de virilité ; d'autres ont perdu tout espoir ici, sans compter les réseaux sociaux. Il y a trente ou quarante ans, les jeunes ne voyaient pas à la télévision ce qui se passait en Irak, en Palestine ou en Afghanistan. Maintenant, ils le voient vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, sur les chaînes d'information. Ils y réagissent. Il y a évidemment la blessure de la guerre d'Algérie mais aussi les nouveaux discours de certains salafistes selon lesquels le djihad offrira une rédemption, y compris aux délinquants – c'est le cas de la plupart des djihadistes européens. Il y a le modèle du grand frère martyre qui part se sacrifier pour la cause de l'islam, qui remplace d'autres modèles qui existaient avant dans certaines banlieues ou certaines cités.

Il faut également souligner l'aspect psychologique. Récemment, un article très intéressant de Fethi Benslama évoquait la question du « surmusulman ». Enfin, une enquête du MI6 en Grande-Bretagne montre que les djihadistes ne lisent pas nécessairement la lecture obscurantiste. Ils achètent sur Amazon L'islam pour les nuls pour avoir quelques idées et pour passer à l'acte. Le génie diabolique du djihadisme aujourd'hui, c'est ce passage à l'acte très rapide qui ne nécessite pas une construction idéologique, bien qu'elle existe en cas de besoin pour convaincre les hésitants. L'acte fait d'eux des héros. Les Européens partent avec l'idée qu'ils vont vivre le vrai islam, qu'ils pourront épouser une femme qui est une vraie musulmane, qui n'a pas été aliénée par la culture occidentale.

Les raisons sont donc multiples. Encore une fois, la clé pour dissiper ces illusions et ces fantasmes se trouve dans les solutions politiques des grands conflits du Moyen-Orient. Parallèlement, un important travail reste à accomplir dans la société française et dans l'Union européenne.

Dans le court ou le moyen terme, l'objectif du Hezbollah est d'empêcher l'élection présidentielle afin de maintenir une situation qui leur permet d'agir en Syrie.

Il faut que le régime continue à exister pour que l'approvisionnement ne soit pas menacé. L'intimité de la relation à l'État et à l'armée est également importante pour des raisons militaires : les camions du Hezbollah doivent pouvoir continuer à circuler sans que l'armée puisse s'interposer.

La situation actuelle et les atrocités de Daech fournissent une légitimation supplémentaire au discours du Hezbollah qui, d'une certaine façon, a trouvé la légitimité nécessaire, au moins auprès de la communauté chiite, mais aussi au-delà, pour intervenir en Syrie au nom de la protection des minorités et de la stabilité régionale. Très paradoxalement, Daech a fourni un discours de légitimation au Hezbollah

L'audition s'achève à dix-huit heures vingt.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur les moyens de DAECH

Réunion du mercredi 18 mai 2016 à 16 h. 45

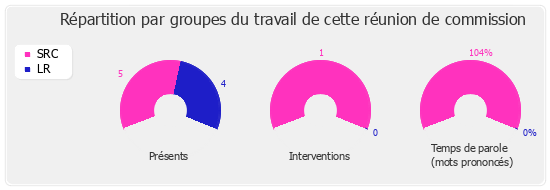

Présents. –.M. Kader Arif, M. Xavier Breton, M. Guy-Michel Chauveau, M. Yves Fromion, M. Jean-Marc Germain, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Jacques Myard, M. Jean-Frédéric Poisson, Mme Marie Récalde.

Excusés. – M. Alain Claeys, M. Serge Janquin, M. Jean-Claude Mignon, M. Axel Poniatowski, M. François Rochebloine, M. François de Rugy.