Mission d'information sur les coûts de production en france

Réunion du 13 décembre 2012 à 9h15

La réunion

La mission d'information a entendu M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études de Natixis.

Nous sommes heureux d'accueillir M. Patrick Artus, économiste de renom qui enseigne à l'université Paris I. Après avoir dirigé les études économiques à la Caisse des dépôts, il est actuellement directeur de la recherche et des études de Natixis, et siège également au conseil d'administration de Total, l'une des plus fortes capitalisations du CAC 40.

Monsieur Artus, nous vous remercions de nous éclairer sur l'évolution des relations entre les banques et les entreprises françaises à la suite du choc de la crise financière. Notre mission a suivi avec intérêt vos publications récentes, dans lesquelles vous vous inquiétez d'une possible récession, en 2013, sous l'effet de l'alourdissement des charges, notamment fiscales, sur nos entreprises. Nous aimerions également avoir votre sentiment sur les suites que le Gouvernement a entendu donner au rapport Gallois, ainsi que sur les raisons de la fragilité de notre industrie, dont le développement est entravé par des marges insuffisantes.

Je traiterai d'abord, si vous le voulez bien, de la fragilité de notre industrie et de la question de ses coûts, avant d'aborder les problèmes liés au financement de l'économie.

Le problème de l'industrie française, désormais assez clairement perçu, tient à la fois au coût du travail et au niveau de gamme de nos produits. Les coûts salariaux dans l'industrie, charges sociales comprises, sont pratiquement les mêmes en France et en Allemagne. Ils doivent cependant être corrigés en tenant compte du niveau de gamme, que l'on peut notamment quantifier en analysant la sensibilité de la demande aux prix : plus un produit est banal et bas de gamme, plus la demande est sensible à son prix. D'après les calculs de notre service de recherche, le salaire horaire dans l'industrie, au niveau de gamme de l'Allemagne, est de 45 euros de l'heure en France, contre 34 euros outre-Rhin. L'égalité des coûts salariaux unitaires est donc une illusion, la différence s'élevant en réalité à quelque 30 %.

En outre, lorsqu'on fait des comparaisons internationales, on néglige souvent le fait que l'industrie consomme beaucoup de services – transport, personnel intérimaire, informatique, comptabilité, nettoyage, immobilier... La part de cette consommation représente 80 % de la valeur ajoutée de l'industrie française et elle est presque uniquement constituée de salaires ; ainsi, dans le prix d'un produit industriel, les salaires des services pèsent deux fois et demie plus que ceux de l'industrie. Lorsqu'on compare la France et l'Allemagne, il faut donc opérer une seconde correction, en intégrant cet élément dans le calcul. Or, grâce aux réformes du marché du travail opérées par les lois Hartz I à IV, les salaires des services sont bien plus bas en Allemagne qu'en France. En conséquence, cette correction ajoute encore quelque 10 points à l'écart de compétitivité entre les deux pays.

Au total, l'écart des coûts entre la France et l'Allemagne s'établirait donc pratiquement à 40 %. Ce chiffre est peut-être un peu exagéré, mais les grandes entreprises françaises qui opèrent dans les deux pays à la fois – notamment les industries du ciment et de l'agroalimentaire – affichent souvent des écarts de coûts de l'ordre de 30 %.

Depuis la fin des années 1990, les coûts salariaux unitaires dans l'industrie ont un peu plus augmenté en France qu'en Allemagne, mais ce sont surtout les prix qui font la différence entre les deux pays : alors qu'ils augmentent un peu plus vite que les coûts en Allemagne, la France est obligée de baisser les siens pour pouvoir vendre. Cela tient, à nouveau, au niveau de gamme de nos produits : lorsqu'on fabrique du bas de gamme, on se retrouve concurrent de pays à coûts salariaux faibles, et on est obligé de baisser les prix pour continuer à vendre. L'écrasement des marges des entreprises françaises trouve ainsi sa cause dans la baisse des prix plutôt que dans la hausse des coûts, ou encore dans l'impossibilité, pour les industriels, de répercuter les hausses de leurs coûts – salaires ou matières premières – sur leurs prix. Il a d'ailleurs atteint un maximum, soit aux moments où l'euro s'appréciait – ce qui a forcé les entreprises à baisser leurs prix en euros pour ne pas augmenter leurs prix en dollars –, soit quand les prix des matières premières augmentaient rapidement, empêchant notre industrie d'intégrer cette hausse dans ses prix de vente. Il importe donc de regarder l'ensemble des coûts, les salaires ne jouant qu'un rôle secondaire.

C'est alors le cercle vicieux de ce que les économistes des années 1960 appelaient la « maladie hollandaise » qui s'installe : l'industrie étant peu profitable, il n'y a pas d'incitation à y investir ; le capital va alors vers les autres secteurs de l'économie, qui se désindustrialise. L'industrie française investit six fois moins que l'Allemagne dans la modernisation de son appareil productif : cette année, elle n'a ainsi acheté que 3 000 robots, alors que l'industrie allemande en achetait 19 000, et l'italienne 6 000.

La France est le seul pays de l'OCDE où la profitabilité des entreprises, qui s'est considérablement améliorée partout ailleurs, continue à diminuer. Cette situation singulière s'explique en grande partie par la disjonction entre l'évolution des salaires et l'état de l'économie. Dans beaucoup de pays – l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni ou l'Allemagne –, quand le chômage augmente, la croissance des salaires ralentit rapidement alors qu'on observe le contraire en France : la montée du chômage ne fait pas obstacle à celle des salaires. Cette particularité de la formation des salaires dans notre pays est l'une des causes de la faible profitabilité de ses entreprises.

Notre service a aussi essayé de comparer l'évolution du coût salarial unitaire en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. L'opération est délicate car elle suppose de quantifier la productivité, dont les données ne sont pas facilement accessibles. Tout semble indiquer, cependant, qu'alors que ces coûts étaient, à la création de l'euro, nettement plus bas dans les trois autres pays qu'en Allemagne, le rapport s'est inversé pour la France et l'Italie depuis 2004 ou 2005.

Le défaut de profitabilité de l'industrie française date de 2000-2001, mais il est difficile de l'attribuer à la baisse de la durée du travail, le coût salarial unitaire n'ayant pas particulièrement augmenté durant ces années. Les causes dominantes résident sans doute dans l'appréciation de l'euro à partir de 2001, dans l'apparition sur la scène des pays émergents – entre 1998 et aujourd'hui, le poids de la Chine dans le commerce mondial est passé de 1,5 % à 12 % – et dans la hausse des prix des matières premières, qui a commencé à ce moment-là.

Je vous ai remis un document intitulé – vous allez tout de suite comprendre pourquoi – « France : le sandwich » qui explique bien le problème. Contrairement au Japon, à l'Allemagne, à la Suède, à la Suisse ou à l'Autriche, la France n'est plus guère présente dans le haut de gamme, hormis quelques industries de luxe, l'aviation et la pharmacie. Or, dans la production du bas de gamme, nous sommes en concurrence avec des pays dont des coûts de production sont plus faibles que les nôtres : les pays émergents, mais désormais aussi l'Espagne et les États-Unis. Notre balance commerciale avec l'Espagne, naguère excédentaire d'une dizaine de milliards d'euros, est aujourd'hui déficitaire de quelque cinq milliards d'euros, car les coûts salariaux espagnols sont nettement plus faibles qu'en France, et ce pays a désormais des capacités disponibles pour exporter, notamment des produits agroalimentaires, des biens intermédiaires comme le ciment et l'acier, ou des automobiles. La concurrence américaine porte pour sa part sur toutes les productions consommatrices d'énergie, notamment la chimie pétrolière ou gazière – le plastique, le pneu ou l'isolation. Les gaz de schiste donnent, en effet, aux États-Unis un avantage compétitif énorme – de l'ordre de 20 % – par rapport à l'Europe, et l'industrie chimique européenne commence à souffrir.

On a donc un effet de sandwich : le haut de gamme part vers des pays qui s'y spécialisent, et le bas ou le milieu de gamme vers des pays qui ont des coûts salariaux ou des coûts d'énergie plus faibles. Ce problème est très difficile à corriger, car la montée en gamme – que la Suède a réussie dans les années 1990 et le Japon dans les années 2000 – exige un long travail, aux résultats très incertains, que les constructeurs français d'automobiles, par exemple, ne veulent même pas tenter, estimant qu'ils n'en ont pas la capacité, pour ne pas parler de la crédibilité nécessaire. Les nouvelles industries seraient sans doute mieux placées à cet égard.

Si l'on voulait plutôt agir sur les coûts salariaux unitaires, la tâche serait, là encore, ardue : il faudrait par exemple les baisser de 20 % pour être au niveau de l'Espagne. Les produits de ce pays se situent, en effet, à un niveau de gamme très voisin de celui des produits français, très inférieur à celui des produits allemands et, dans une moindre mesure, italiens. Il y a donc une concurrence assez naturelle entre les productions françaises et espagnoles, et elle se renforce rapidement.

L'anomalie en termes de profitabilité en génère une autre, dans la structure de financement : le taux d'autofinancement, c'est-à-dire la part des investissements des entreprises couverte par leurs profits, se situe en France juste au-dessus de 60 % alors qu'il dépasse 100 % dans pratiquement tous les autres pays. Ainsi, en Espagne, au terme des restructurations intervenues depuis quatre ans, ce taux s'élève à 120 ou 130 % ; il se situe entre 100 et 130 % aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Japon. L'incapacité de nos entreprises à s'autofinancer – encore une particularité française – les rend financièrement fragiles et donc particulièrement vulnérables aux chocs.

L'image du sandwich résume donc parfaitement cette situation, qui n'admet que deux voies de sortie – monter en gamme ou baisser les salaires – dont aucune n'est aisément praticable. Si l'on s'obstine à ne pas réagir, on verra se poursuivre l'amenuisement de la taille de l'industrie, la baisse du niveau de gamme, et celle de la profitabilité. Il ne s'agit pas d'une crise brutale, mais d'un lent déclin de la capacité à fabriquer des produits compliqués qui se vendent à des prix relativement élevés. Plutôt que de niveau de gamme, on devrait d'ailleurs parler de différenciation des produits, car c'est elle qui assure des marges bénéficiaires importantes. Or, un produit peut être différencié sans être particulièrement sophistiqué, comme le montre l'exemple de Volkswagen qui, contrairement aux constructeurs automobiles français, génère des marges gigantesques.

En ce qui concerne le financement de l'économie, la perception varie selon qu'on adopte une perspective macro-économique ou de terrain. Familier des deux, j'en arrive à la conclusion qu'il est impossible de trouver une preuve macro-économique d'un quelconque rationnement du crédit aux PME, le ralentissement de celui-ci étant entièrement imputable à la baisse de la demande. Cette analyse est partagée par beaucoup, en particulier par Patrick Sevestre, dans un document de travail qu'il a rédigé récemment pour la Banque de France.

Si mon expérience de terrain confirme ce diagnostic, on peut aussi penser que cette demande est découragée par l'augmentation des marges de taux d'intérêt que les banques exigent des PME. Chez Natixis, depuis le début de la crise, nous avons ainsi fait passer ces marges de 30 à 90 points de base environ. Les entreprises françaises se financent, en effet, avec des marges de taux d'intérêt bien plus faibles que celles de tous les autres pays européens ; la situation d'avant la crise était aberrante, et il est normal et positif que les banques françaises aient augmenté leurs marges, qui sont d'ailleurs sans doute encore un peu trop faibles par rapport au risque réel.

Chercher à financer les PME et les ETI autrement que par le crédit ne constitue donc pas une piste pertinente : leurs besoins de financement sont entièrement satisfaits par les banques. Mais, je le répète, c'est parce que cette demande est aujourd'hui particulièrement déprimée. Les crédits aux PME ont augmenté de 2,8 % sur un an, mais ils ralentissent et finiront par décroître. Les budgets d'investissement pour 2013 connaîtront en effet une baisse de 10 à 20 % selon les entreprises. Les grands groupes se finançant sur les marchés, les banques ne savent plus à qui prêter : les demandes de crédit immobilier ont baissé de 25 % en un an ; la plupart des collectivités locales, qu'on avait imaginées rationnées, ne cherchent pas à emprunter ; les mises en chantier vont diminuer de 20 % et les entreprises ne demandent plus de crédit. Le problème se pose donc dans des termes exactement inverses de ce qu'on croit généralement !

À plus long terme, le principal problème qui se posera en matière de crédit viendra du ratio de liquidité – Liquidity Coverage Ratio (LCR) – de Bâle III. L'idée est de déterminer le montant des réserves de liquidités dont doivent disposer les banques à partir de stress-tests dans lesquels on simule une crise de liquidité bancaire, due par exemple à l'impossibilité d'accéder aux marchés financiers ou au retrait, par les déposants, d'une partie de leurs dépôts. Ces stress-tests sont extrêmement sévères car on y suppose que les banques ne peuvent pas faire appel à la BCE et doivent par conséquent disposer, dans leur bilan, de réserves de liquidité suffisantes pour faire face à la crise, sous forme de cash, d'obligations d'État, d'obligations sécurisées (covered bonds) ou de titres d'entreprise soumis à des conditions très restrictives. Tel qu'il est défini, ce ratio pousse les banques à avoir d'énormes réserves de titres publics, puisque tout ce qui relève du collatéral de la BCE n'est pas considéré comme réserve de liquidité.

Si ce ratio devait être imposé dans sa définition actuelle, l'ensemble des banques françaises seraient amenées à réduire de quelque 25 % les crédits inscrits à leur bilan. Les Banques populaires, avec lesquelles travaillent 70 % des entreprises françaises, auraient ainsi à ramener leur ratio crédits sur dépôts de 150 % à 100 % environ. Pour l'instant, cette perspective ne produit aucun effet, d'abord parce que la demande de crédit est très faible, ensuite parce que nous ne connaissons pas les caractéristiques du ratio de liquidité qui sera finalement adopté. La Commission européenne a en effet décidé de ne pas l'inscrire dans la directive CRD (« Capital requirements directive ») IV qui reprend les règles de Bâle III. Mais l'instauration d'un ratio aussi sévère constituerait une énorme menace pour les banques françaises – et quasiment pour elles seules, car si les banques anglaises seraient également touchées, ce serait dans une bien moindre mesure. En effet, contrairement aux banques allemandes, espagnoles ou italiennes qui disposent de réserves de liquidité importantes sous forme de dépôts bancaires, les nôtres n'inscrivent pas toute l'épargne des déposants à leur bilan : la partie du livret A centralisée à la Caisse des dépôts, les fonds d'OPCVM –organismes de placement collectif en valeurs mobilières – et d'assurance-vie n'y figurent pas. Elles ont donc les crédits, mais sans les dépôts correspondants. D'où un ratio crédits sur dépôts beaucoup plus élevé que dans les autres systèmes bancaires européens, et cette spécificité complique la discussion avec le comité de Bâle puisque les banques espagnoles, italiennes et allemandes ne voient aucune objection au ratio de liquidité envisagé. Les seules à protester sont les banques françaises et anglaises, heureusement soutenues par Mario Draghi.

Pour résumer, le problème de l'industrie française tient au couple salaires-niveau de gamme, déterminant une situation qui ne peut qu'empirer d'elle-même : comme nos entreprises n'ont pas les moyens de leur modernisation, le niveau de gamme relatif de leurs produits se dégrade par rapport à celui des pays concurrents. Aujourd'hui, les salaires baissant dans les pays du sud de l'Europe, ceux-ci gagnent en compétitivité sur le milieu et le bas de gamme. Depuis le début de la crise, les coûts salariaux unitaires continuent à monter en France et en Italie alors qu'ils baissent de plus en plus rapidement en Espagne ; ce pays devient donc un compétiteur de plus en plus dangereux.

Pour l'instant, la situation n'est pas aggravée par un problème de financement. Il n'y a donc aucune urgence à agir pour le financement des PME et il vaut mieux continuer à se concentrer sur celui des start-up, des entreprises innovantes et des créateurs. En revanche, il faut maintenir la pression sur la Commission et sur le Parlement européens pour qu'ils fixent un ratio de liquidité raisonnable car il pourrait y avoir là, pour le financement de l'économie, une menace infiniment plus sérieuse que le supposé rationnement du crédit par les banques, qui n'a de réalité qu'anecdotique.

L'OCDE, l'Eurogroupe et bien d'autres dénoncent la rigidité des marchés du travail espagnol et français. L'Espagne a commencé de réagir et, chez nous, le Gouvernement ouvre maintenant ce chantier. On nous a dit que le niveau du SMIC – en valeur non pas absolue, mais relative – était un frein à l'emploi, en particulier à l'emploi des jeunes. Quel est votre avis sur ce point ? Comment améliorer la situation ?

Existe-t-il des études sur le coût « invisible » des contraintes administratives, qui semblent particulièrement pesantes en France ? Les industriels qui travaillent à l'international jugent en effet l'administration française moins business-friendly que ses homologues allemande ou anglo-saxonne.

Le vrai problème du marché du travail français, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre l'évolution des salaires et celle de la situation économique. Dans tous les autres pays de l'OCDE, lorsque la compétitivité se dégrade ou que le chômage monte, la progression des salaires ralentit ; la baisse du coût du travail constitue alors une force de rappel qui corrige la compétitivité et exerce ainsi un effet stabilisateur. Nulle force de rappel en France : le salaire ne réagit à rien – ni à la compétitivité, ni à la profitabilité, ni au chômage. Il a une vie autonome, augmentant toujours dans la même proportion, quelle que soit la situation économique.

Deux explications peuvent être invoquées. D'abord le fait que l'évolution du SMIC suive, non celle de la conjoncture, mais bien plutôt celle des prix – quand il ne la devance pas. Comme ce salaire minimum se monte à 47 % du salaire médian, il en résulte un tassement de la hiérarchie des rémunérations dont une grande partie se retrouve, comme lui, déconnectée de la croissance.

D'autre part, la France fournit l'exemple même du concept de « syndicats d'insiders » théorisé par Robert Solow dans les années 1970. Lorsque les syndicats ne représentent dans les négociations avec les employeurs que les salariés qui ont un travail dans l'entreprise – et non ceux qui l'ont perdu –, les salaires ont tendance à augmenter en période faste et à simplement stagner en période difficile, mais ils n'évoluent jamais de manière à ramener les chômeurs à l'emploi. Dès que la situation s'améliore, ceux qui ont eu la chance de garder leur travail obtiennent de nouvelles hausses de salaires, ce qui maintient ceux qui l'ont perdu en dehors de l'entreprise. Il y a donc un effet de cliquet qui explique qu'en France l'inertie du chômage lors des périodes de reprise économique soit la plus élevée de tous les pays de l'OCDE.

Les réflexions académiques sur le sujet s'accordent sur la nécessité de rendre le niveau du SMIC dépendant de la croissance, afin qu'il augmente davantage lorsque la situation est bonne, et qu'il augmente moins, voire qu'il baisse, en cas de récession. Cette idée, qui faisait partie des propositions de campagne du président Hollande et qui est actuellement en débat, m'apparaît raisonnable. D'autre part, pour les négociations salariales, il conviendrait de se rapprocher du modèle allemand ou scandinave, pour y inclure, outre les salariés en CDI qui ont gardé leur emploi, les chômeurs et les salariés en CDD ou en intérim. Comme le montrent surabondamment les études sur le marché du travail, le niveau de négociation est ici important : une négociation très décentralisée – par usine ou par établissement – favorise les syndicats d'insiders alors qu'une négociation par branche est plus propice à une démarche macroéconomique visant à ramener au travail les chômeurs. Le modèle allemand de négociation par branche semble donc supérieur au modèle français, très décentralisé. Certains travaux anglais encore moins politiquement corrects montrent qu'il est très mauvais d'avoir plusieurs syndicats en concurrence ; le modèle allemand – un syndicat par branche – donne là encore de meilleurs résultats.

En revanche, il n'y a pas de travaux en France sur le coût de l'environnement administratif. Ce n'est d'ailleurs pas tant l'administration que l'empilement de normes – de sécurité ou environnementales –, ainsi que leur application rigide par les directions régionales de l'industrie, qui sont mis en cause. Cependant, à ma connaissance, ce point non plus n'a pas fait l'objet d'études nationales. Certains patrons avancent bien des chiffres pour leur entreprise et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) évalue ce coût des normes en points de PIB, mais on ne sait comment elle est parvenue à ce résultat.

Je n'en suis pas sûr ; il me semble pire encore en Italie, similaire en Allemagne. Une partie de ces normes étant européennes, le problème excède le cas de la France.

De nombreux experts partagent votre constat sans appel : la France a décroché, depuis plusieurs années, par rapport à ses concurrents. Prise « en sandwich » comme vous l'avez expliqué entre l'industrie allemande à haute valeur ajoutée et l'industrie, espagnole notamment, à bas coûts de production, notre industrie semble menacée de disparition. Il faut donc lui permettre de se moderniser, pour « monter en gamme ». J'aimerais recueillir votre avis sur le virage pris à cet effet avec le pacte de compétitivité, qui vise à remettre la France sur le chemin d'une économie de confiance. Le coût du travail se trouvera réduit grâce au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Le marché du travail est en cours de rénovation, le contrat de génération n'étant que l'exemple le plus récent de ce travail. Il est impératif que les entreprises mettent à profit ces nouvelles marges pour investir dans leur outil de production plutôt que pour augmenter les dividendes.

Mais la compétitivité de l'économie n'est pas seulement affaire de coûts. Quels leviers pourrait-on actionner pour améliorer la qualité des produits et des services ? Que peut-on espérer de cet effort ? Enfin, quel rôle l'Europe pourrait-elle jouer en ces matières ?

Le pacte de compétitivité va dans la bonne direction : pour la première fois depuis les chocs pétroliers des années soixante-dix, la France s'engage dans une politique économique de soutien à la production alors qu'elle avait jusqu'ici privilégié la consommation. Il importerait d'ailleurs de convaincre les investisseurs étrangers de ce changement d'attitude, qu'ils n'ont toujours pas perçu.

Depuis la création de l'euro, il y a treize ans, la demande intérieure a augmenté en France de 60 % en volume tandis que la production industrielle baissait de 5 % et que les importations doublaient. La production nationale n'a donc contribué en rien à satisfaire la hausse de cette demande : les aides à la consommation n'ont fait qu'accroître les importations – le dernier exemple de cela étant fourni par le soutien à l'énergie photovoltaïque.

Il ne faut pas, pour autant, attendre des résultats spectaculaires des mesures récemment adoptées. D'abord parce qu'elles sont de faible ampleur. En 2013, elles annuleront simplement les hausses d'impôt sur les entreprises décidées par ailleurs. Leur effet positif ne se manifestera qu'à compter de 2014, pour environ six milliards d'euros, à rapporter aux 100 milliards de déficit de profitabilité de nos entreprises. Dès lors, celles-ci n'augmenteront certes pas les dividendes, mais se contenteront de se désendetter ou de constituer des réserves financières, pour améliorer un taux d'autofinancement qui n'est aujourd'hui que de 62%. Il n'est certes pas mauvais qu'elles renforcent ainsi leur solidité financière, en réduisant leur dépendance à l'égard des banques et des marchés, mais il ne faut pas en escompter une relance des investissements et de l'emploi : aujourd'hui les entreprises françaises détruisent des capacités de production et n'expriment par conséquent aucun besoin d'investissement. On évitera surtout des dépôts de bilan. Depuis le mois d'octobre, les réseaux bancaires constatent en effet une très importante augmentation des difficultés des entreprises, avec une rapide élévation de la taille moyenne de celles qui sont touchées.

Il faut en outre préciser que, les salaires dans le secteur des services à l'industrie étant plus élevés que dans celui des services aux particuliers, le CICE ne pourra profiter à nombre d'entre eux du fait du seuil fixé à seulement 2,5 SMIC.

La question de la compétitivité hors coûts rejoint celle de la montée en gamme. Alors que la France bénéficie d'une excellente recherche fondamentale, celle-ci profite peu à l'industrie, en dépit du crédit d'impôt recherche. Ainsi le nombre d'ETI entretenant des rapports réguliers avec un laboratoire de recherche serait de l'ordre de 750 en France, contre 15 000 en Allemagne. Cette déperdition se retrouve dans d'autres statistiques, comme celles du nombre d'exportateurs ou de produits nouveaux : sur tous ces points, la France se situe à un niveau très inférieur à celui de l'Allemagne.

Comment corriger cette situation et faire en sorte que nos industriels aillent puiser des idées dans les laboratoires universitaires ? Cette pratique, aussi courante que spontanée aux États-Unis, a donné par exemple les succès du stylo-bille ou de la poêle Tefal. Le retard français en la matière s'explique peut-être par la taille insuffisante de nos entreprises.

Des investissements européens seraient-ils de nature à améliorer la compétitivité de nos économies ? Une chose est sûre : il faut impérativement diminuer le coût de l'énergie en Europe. Des entreprises grosses consommatrices d'énergie commencent à se délocaliser vers les États-Unis, en particulier vers la Louisiane. En effet, lorsque la pétrochimie européenne, qui emploie environ 1,5 million de personnes, doit payer 110 dollars le baril de pétrole, l'équivalent américain, tiré de l'industrie du gaz, s'établit plutôt à 18 dollars, soit six fois moins. Or il en va de 50 % des coûts de production.

Nous devons donc réfléchir aux moyens de fournir à nos industries une énergie nettement moins chère. Quand Gazprom, société russe, vend son gaz en Europe de l'ouest 14 dollars le million de british thermal units (BTU), les entreprises américaines obtiennent le même gaz à 3 dollars. On ne peut agir qu'à échelle européenne, pour opposer un front commun à Gazprom mais aussi pour interconnecter nos réseaux électriques.

De surcroît, en France, les dispositifs visant à proposer une électricité moins chère ne profitent pas aux entreprises, mais seulement aux particuliers. La situation est exactement inverse en Allemagne : là, c'est le consommateur qui subventionne l'industrie.

La baisse du coût de l'énergie aux États-Unis est un phénomène considérable, comparable en ampleur au début de l'exploitation du charbon dans le Royaume-Uni des années 1820. En outre, cette évolution se fait sans rencontrer d'obstacle d'ordre environnemental puisqu'on passe du charbon au gaz, ce qui divise par deux les émissions de CO2. Il faut donc s'attendre à une réindustrialisation massive de l'Amérique du nord grâce à une énergie à faible coût, qui plus est écologiquement vertueuse. Ce sera le produit d'une stratégie mûrie depuis vingt ans et en faveur de laquelle l'économie des États-Unis a déjà fortement investi pour obtenir à terme son indépendance énergétique.

L'Europe peut-elle conduire une politique analogue, qui ne peut évidemment reposer sur les seuls gaz de schiste, pour réduire sa facture énergétique ? Ce qui est sûr, c'est que si elle ne le fait pas, notre industrie subira un lourd handicap supplémentaire.

À Meylan, près de Grenoble, l'entreprise H3C-énergies a développé un procédé permettant aux entreprises de diminuer leur consommation d'énergie dans des proportions considérables – de 30 à 70 % –, à partir de l'évaluation de leurs besoins et de leurs installations.

C'est déjà bien mais, pour l'essentiel, ne sous-estimons pas la volonté farouche des Américains, républicains comme démocrates, de changer fondamentalement la donne énergétique afin de devenir totalement autonomes. Les effets sur l'économie mondiale seront considérables.

Le coût de l'énergie constitue un élément décisif pour la croissance. En plus du développement des puissances émergentes, nous allons assister au vigoureux redressement de la première puissance économique mondiale, pays le plus innovant et qui détient les meilleurs instruments de recherche fondamentale. Dans ce contexte, l'Europe semble mener une politique énergétique confuse, décidant souvent sous le coup de l'émotion – ainsi en matière nucléaire, après l'accident de Fukushima – ou sous l'emprise de partis pris excessifs, comme à propos de la prospection des gaz de schiste.

À la veille du grand débat sur l'énergie annoncé par le Gouvernement, ces éléments pèsent lourdement sur les déterminants des coûts de production en France, compte tenu notamment des arbitrages à effectuer entre énergies traditionnelles et énergies nouvelles. Comment, dans ces conditions, voyez-vous l'évolution de l'équation énergétique française ?

Si, cette année, l'industrie américaine dans son ensemble avait payé son énergie au prix européen, elle aurait subi un surcoût de 150 milliards de dollars.

Nous allons devoir, à moyen terme, réviser sensiblement à la baisse l'évolution du prix du pétrole. Les États-Unis vont en importer de moins en moins et la croissance mondiale sera plus faible que prévu. Les prévisions qui nous annonçaient un baril à 200 dollars en 2020 sont totalement démenties. Le cours actuel de 100 dollars ne tient qu'en raison de la politique de baisse de la production de l'Arabie saoudite, qui a besoin de maintenir le cours à un niveau artificiellement élevé pour financer ses dépenses. Dans un marché véritablement concurrentiel, ce cours se serait effondré, s'établissant probablement aux alentours de 30 dollars le baril. La production mondiale est actuellement supérieure à la demande, de cinq millions de barils par jour et elle risque de demeurer longtemps excédentaire. En supposant que les Saoudiens continuent de contenir l'offre tandis que les autres pays de l'OPEP produiraient à pleine capacité, le coût du pétrole devrait, au plus, se stabiliser. De ce fait, plusieurs autres sources d'énergie, fossiles comme non renouvelables, cesseront d'être rentables, notamment les schistes et les sables bitumineux canadiens.

Tous les scénarios établis au cours des dernières années, fondés sur la raréfaction et le relèvement du coût des énergies fossiles traditionnelles, se trouvent inversés, avec du gaz de moins en moins cher. Celui tiré du schiste sera bientôt en exploitation dans plusieurs pays, dont l'Argentine, le Danemark, la Pologne, la Chine…

Ce retournement de tendance risque bien de ne pas faciliter les choix politiques, d'autant que certains pays producteurs de pétrole – Iran, Irak et Venezuela – pourraient, à plus ou moins long terme, accroître leur production.

Le faible nombre de robots industriels installés en France est révélateur d'une certaine frilosité de nos entreprises. Comment l'explique-t-on ? La rigidité de notre marché du travail y contribuerait-elle, parce qu'automatiser supprimerait des emplois ?

Le seuil de rémunération retenu pour l'application du CICE ne démontre-t-il pas que l'on ne croit pas vraiment en l'avenir de notre industrie, et surtout pas dans sa possibilité de « monter en gamme » ?

Pour ce qui est de l'automatisation, le problème majeur réside dans l'incapacité des entreprises à investir, en raison de leur trop faible niveau d'autofinancement. Des études de la Banque de France ont montré que 80 % des PME françaises investissaient très peu, n'exportaient pas, ne grandissaient pas et n'embauchaient pas, se limitant à une stratégie de consolidation de leur bilan en vue d'une autarcie financière durable qui assure leur simple survie. Selon le Conseil d'analyse économique, seulement 10 % d'entre elles contribuent à la croissance, contre 50 % en Allemagne.

Le CICE résulte d'un compromis entre deux objectifs très différents : d'une part, poursuivre la baisse des charges sur les bas salaires afin de créer des emplois pour des jeunes non qualifiés ; d'autre part, fournir des marges à l'industrie pour qu'elle puisse se moderniser. Le premier, en favorisant l'emploi dans les services à la personne, dans la distribution, dans l'artisanat, tous secteurs sans grands potentiels de croissance, contribue à faire « descendre en gamme » l'économie française. Poursuivre efficacement le deuxième aurait nécessité un CICE beaucoup plus ambitieux. En effet, si l'on compare nos coûts salariaux avec ceux des autres pays européens, c'est quand on en vient aux jeunes ingénieurs et aux techniciens supérieurs qu'on constate l'écart le plus important – il serait de l'ordre de 30 % avec l'Allemagne. C'est pourquoi Louis Gallois proposait initialement que le CICE jouât jusqu'à 3,5 SMIC. Ne pas l'avoir écouté est une erreur, au détriment de la localisation des industries en France.

Vous avez brossé un panorama complexe et incertain. N'y a-t-il pas, tout de même, des filières ou des secteurs d'activité pour lesquels on peut envisager l'avenir avec un peu d'optimisme ?

Dès 1993, Peter Drucker prévoyait un retour de la géographie et de la géopolitique comme déterminants de l'évolution de l'économie mondiale. Ce qui s'est passé dans le domaine énergétique lui a donné raison, tout comme l'esquisse de ce que d'aucuns appellent déjà une « Chinafrique ».

Il avait également raison à propos de l'économie du savoir, qui semble s'être substituée à la vieille économie du capital décrite par Karl Marx. Les disparités en matière de savoir expliquent les inégalités dans la création de richesses aussi bien que dans leur répartition. D'où l'importance, dans cette économie de la connaissance, du débat en cours sur le brevet unique européen.

Enfin, le taux de change, aujourd'hui très favorable à l'euro, présente à ce titre de graves inconvénients pour la compétitivité de nos produits nationaux – y compris les vins de Bourgogne ! Pour nos viticulteurs, les problèmes de coût du travail ne viennent qu'au deuxième rang… Qu'attendre de la politique monétaire ?

Envisagez-vous, compte tenu de votre constat inquiétant, des risques de récession dans notre pays ?

Qu'attendez-vous, à court et à moyen terme, de la Banque publique d'investissement (BPI) ? L'instrument est-il bien calibré ?

On ne retient le plus souvent du pacte de compétitivité que le CICE alors qu'il comporte une trentaine d'autres mesures. Cela étant, serait-il selon vous possible de moduler ce crédit d'impôt en fonction du type d'entreprises ou du secteur concernés ? En effet, les questions ne se posent pas dans les mêmes termes pour les services aux entreprises et pour les services aux particuliers, ce qui a pu amener à s'interroger sur l'efficacité véritable du nouveau dispositif pour le redressement économique de notre pays.

Vous venez de publier un ouvrage sur la crise de l'euro. Quelles modifications suggéreriez-vous dans le fonctionnement de la zone économique à dix-sept, comme d'ailleurs dans celui du marché intra-européen ? Comment l'euro, depuis sa création, a-t-il pesé, favorablement ou non, sur le développement économique de l'Union ?

La montée en gamme de nos productions industrielles relève-t-elle de choix stratégiques globaux a priori, ou vaut-il mieux, comme le Fonds stratégique d'investissement (FSI), appuyer les projets des entreprises en pensant qu'elles sont les mieux placées pour juger de ce qu'elles peuvent ou non ? Il faut sans doute combiner les deux approches.

Les secteurs qui conservent un avantage comparatif sont l'agro-alimentaire, les industries du luxe, l'aéronautique et la pharmacie. Mais c'est à peu près tout.

Aux États-Unis, selon le Department of Energy, le recours au gaz de schiste viserait à réduire les dépenses militaires afin de rééquilibrer le budget fédéral et de financer les dépenses de santé. Il permettrait en effet de ne plus importer, à partir de 2016, aucune ressource énergétique du Moyen-Orient, ce qui permettrait aux Américains de se désengager de cette région. L'objectif, on le voit, est autant géopolitique que budgétaire.

La création de l'Office européen des brevets (OEB) constitue, en effet, un indéniable progrès et je suis d'accord avec vous sur l'intérêt qu'aurait un brevet unique. En revanche, je ne vous suivrai pas en ce qui concerne le cours élevé de l'euro.

Notons d'abord que ce haut niveau de la monnaie unique ne saurait être imputé à la politique de la Banque centrale européenne (BCE) : depuis le début de la crise, celle-ci a créé plus de monnaie que la Réserve fédérale américaine. Que peut-elle faire de plus ?

Précisons surtout qu'un taux de change favorable à l'euro ne représente pas nécessairement un handicap économique. Une dépréciation monétaire avantagerait à court terme nos produits industriels, mais nous appauvrirait en renchérissant nos importations, dans une proportion supérieure aux gains obtenus à l'exportation. Ce serait donc une très bonne chose pour un pays très industrialisé comme l'Italie, mais pas pour la France et pour son PIB. C'est d'ailleurs pourquoi la Grèce, très dépendante des importations, ne veut pas renoncer à l'euro.

Je prévois en effet une récession économique en France pour 2013 et 2014. En raison d'un marché du travail très peu réactif, nos cycles économiques sont plus longs que ceux d'un pays comme l'Espagne. En cas de crise, notre consommation résiste mieux qu'ailleurs car les salaires ne s'ajustent pas immédiatement. Mais les difficultés finissent par nous rattraper, avec deux ans de décalage sur les autres. Le pire de la crise est donc devant nous, probablement en 2013, quand nos concurrents commenceront à se redresser un peu.

On peut difficilement moduler le CICE en fonction du type d'entreprises ou du secteur d'activité, ne serait-ce que pour des raisons de droit constitutionnel. La proposition initiale de Louis Gallois me paraissait préférable : faire jouer les allégements entre 2 et 3,5 SMIC, le tri sectoriel s'opérant alors par le simple effet de ces seuils.

S'agissant de la crise de l'euro, monsieur le rapporteur, je ne crois pas que l'Allemagne accepte jamais d'aider les autres pays européens en laissant filer chez elle inflation et salaires. En effet, comme l'a confirmé il y a quelques jours le ministre allemand des finances, M. Schaüble, elle entend bien conserver son avantage compétitif et prendra, éventuellement, de nouvelles mesures en ce sens, comme l'avait fait le gouvernement Schröder. On pense à cet égard la même chose au SPD et à la CDU : presque tous les économistes allemands jugent que certains pays d'Europe vivent au-dessus de leurs moyens et que c'est donc à eux de consentir les sacrifices nécessaires. Autrement dit, les Allemands ne paieront pas d'impôts supplémentaires pour subventionner Volkswagen afin que l'entreprise construise des usines au Portugal… Pour reconstruire notre industrie, nous ne pouvons donc compter que sur nos propres forces !

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur les coûts de production en France

Réunion du jeudi 13 décembre 2012 à 9 h 15

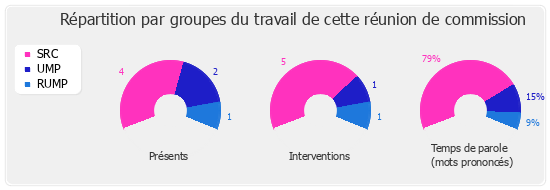

Présents. - M. Bernard Accoyer, M. Olivier Carré, M. Daniel Goldberg, M. Laurent Grandguillaume, M. Jean-René Marsac, M. Claude Sturni, M. Olivier Véran

Excusés. - Mme Jeanine Dubié, M. Jean Grellier