Commission d'enquête relative à l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail

Réunion du 16 octobre 2014 à 10h00

La réunion

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'IMPACT SOCIÉTAL, SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

La séance est ouverte à dix heures quarante.

La commission d'enquête procède à l'audition, ouverte à la presse, de M. Éric Heyer, économiste

Nous sommes heureux d'accueillir M. Éric Heyer, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et spécialiste des déterminants de la productivité du travail en France.

Vous avez participé, monsieur Heyer, à de nombreux ouvrages consacrés à la réduction du temps de travail (RTT), en étudiant notamment les liens entre durée du travail et performance économique, question au coeur des préoccupations de notre commission d'enquête. Nous nous interrogeons en effet sur l'impact de la mise en place des 35 heures sur notre économie et la compétitivité de nos entreprises. Il nous a donc paru intéressant de vous entendre sur les résultats de vos recherches et les conclusions que vous en tirez.

Cette audition a aussi vocation à dresser un bilan plus global des 35 heures, près de quinze ans après leur mise en oeuvre, pour en évaluer l'impact sur la société, l'économie, les finances publiques et le droit du travail.

Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la commission d'enquête pourra citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu de votre témoignage. Ce compte rendu vous sera préalablement communiqué. Les observations que vous pourriez faire seront soumises à la commission.

Par ailleurs, en vertu du même article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes auditionnées sont tenues de déposer sous serment, sans toutefois enfreindre le secret professionnel. Ces personnes doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Éric Heyer prête serment.)

Votre audition, je vous le rappelle, fait l'objet d'un enregistrement et d'une retransmission télévisée.

Je concentrerai mon propos sur des considérations macroéconomiques, en n'abordant que ponctuellement l'aspect microéconomique.

L'idée de réduire le temps de travail n'est pas apparue en 1997 : elle s'inscrit dans une tendance séculaire observée dans presque tous les grands pays européens. Le temps de travail, par exemple, a également diminué en Allemagne depuis 1998, dans des proportions comparables à celles de la France mais par une incitation au temps partiel et non par une modification de la durée légale.

En France, les accords Aubry ont été plus faciles à mettre en oeuvre au sein des grandes entreprises, notamment du secteur industriel, que des petites, par exemple de la construction.

On a coutume de dire que le passage de 39 à 35 heures a diminué la durée du travail de 10 % ; en réalité, cette baisse s'est limitée à 5 %, soit une réduction réduite, selon la formulation de l'OFCE. Les lois Aubry laissaient en effet la possibilité de redéfinir le temps de travail, dont de nombreuses entreprises ont exclu, par exemple, les durées de pause ou de transport.

Je me bornerai à la période de 1997 à 2007, la crise économique postérieure n'ayant guère de liens avec le sujet. Cette période est celle pendant laquelle, au cours des trente dernières années, la croissance économique française a été la plus forte. On invoque souvent un environnement extérieur favorable ; mais ce n'est que partiellement vrai, puisque la croissance de la demande mondiale adressée à la France s'établissait alors à 6,2 %, contre 7,6 % entre 2003 et 2007, période pourtant de moindres performances économiques.

De 1997 à 2002, la croissance de la productivité par tête a décru, s'établissant à seulement 0,8 %. La productivité horaire, en revanche, a fortement augmenté ; c'est donc elle qui, à travers la RTT et la réorganisation qu'elle induisait au sein des entreprises, a stimulé la création d'emplois, à hauteur de 2 % sur la période – soit 2,247 millions d'emplois au total –, niveau jamais atteint dans l'histoire de l'économie française. D'habitude, une telle croissance s'observe sur une période de plus de quinze ans – de 1980 à 1997, par exemple. De 1997 à 2002, le salaire brut réel a par ailleurs suivi une pente très modérée, de plus 0,6 %, soit un taux de croissance légèrement moindre que pendant la période suivante, mais dans la moyenne des années quatre-vingt à 2007.

On hésite toujours à intégrer l'année 1997 dans le bilan des 35 heures ; quoi qu'il en soit, de 1998 à 2002, la croissance économique a été de 2,7 % en France, contre 1,7 % en Allemagne et 1,8 % en Italie. Le produit intérieur brut (PIB) par tête a, lui aussi, été plus dynamique dans notre pays qu'ailleurs, de même que l'emploi – avec une progression de 1,6 %, contre 0,6 % en Allemagne.

Le solde courant, excédentaire en France – et pas en Allemagne – de 1998 à 2002, s'est dégradé pendant la période suivante, passant de plus 2,1 % à moins 0,1 %. On pourrait imputer cette évolution aux 35 heures, mais le solde courant italien s'est fortement dégradé lui aussi, au cours des mêmes années, pendant que celui de l'Allemagne devenait excédentaire, notamment à la faveur des gains de productivité générés par les réformes Hartz.

Avec autant de croissance économique et de créations d'emploi, les déficits publics auraient pu se résorber davantage qu'ailleurs ; or leur niveau s'est établi à 2,3 %, contre 1,9 % en Allemagne et 2,4 % en Italie. C'est sans doute sur ce point que le bilan de la RTT est le plus critiquable, en tout cas pour le keynésien que je suis, qui préconise une réduction des déficits plus soutenue ou plus faible selon l'état de la croissance.

Les années 2000 et 2001 ont vu cette dernière s'effondrer ; on pourrait, là encore, mettre en cause les 35 heures, mais le même phénomène s'est observé dans l'ensemble de la zone euro : il tient sans doute plutôt à l'explosion de la « bulle internet » ; au demeurant, la France n'a pas décroché, loin s'en faut, par rapport aux autres pays de la zone euro. En 2000 et 2001, notre pays a même créé beaucoup plus d'emplois que ses partenaires, y compris les États-Unis, où la croissance était pourtant la même.

Selon la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES), plus de 2 millions d'emplois ont été créés entre 1998 et 2002, dont 350 000 imputables aux 35 heures, soit seulement 18 %. Les estimations de l'OFCE – 320 000 créations d'emplois – se situent dans un ordre de grandeur comparable.

La RTT n'a pas davantage mis à mal la croissance française. Au cours de la période, le taux de marge des entreprises ne s'est pas dégradé, puisqu'il est resté à un niveau comparable à celui observé en Allemagne et l'écart avec l'Italie est demeuré stable.

La France est aussi le pays où, de 1997 à 2002, les coûts salariaux unitaires relatifs – salaires augmentés des charges et rapportés à la productivité – ont le plus baissé. La courbe s'inverse à partir de 2002, non en raison des 35 heures – puisqu'elle suit la même évolution dans tous les pays européens –, mais de la création de l'euro. Dans le même temps, ces coûts diminuent d'ailleurs aux États-Unis compte tenu de la dépréciation du dollar face à l'euro.

La France a maintenu le niveau de ses coûts salariaux unitaires jusqu'en 2003, année à partir de laquelle les réformes conduites en Allemagne y ont diminué ces coûts. Bref, il est difficile de conclure à un impact des 35 heures sur la compétitivité.

Le fait que les entreprises n'aient vu ni leurs marges, ni leur compétitivité se dégrader en dépit des 35 heures payées 39 s'explique par plusieurs facteurs. Le premier est le gel des salaires, de dix-huit mois en moyenne aux termes des accords Aubry – et même un peu davantage en réalité –, ce qui s'est donc traduit par une perte de pouvoir d'achat. Le deuxième facteur, le plus important sans doute, est la réorganisation du travail au sein des entreprises, d'abord à travers l'annualisation du temps de travail ; il est sans doute abusif, de ce point de vue, d'appeler les lois Aubry « lois des 35 heures » puisque cette durée ne constitue pas une norme : beaucoup de salariés travaillent 1 600 heures par an, d'autres, au « forfait jours », 210 jours par an. L'annualisation a représenté, pour les entreprises, un gain considérable en termes de flexibilité et de coût du travail, réduit par la limitation du recours aux heures supplémentaires ; c'est pourquoi, d'ailleurs, elle était une revendication du patronat dès avant les lois Aubry. La réorganisation du travail s'est aussi traduite, comme je l'indiquais, par une augmentation de la productivité horaire.

Le troisième facteur réside dans les aides de l'État, ciblées jusqu'à 1,7 Smic et forfaitaires pour les plus hauts salaires : aux 6,5 milliards d'euros d'allégements de charges Juppé se sont ainsi ajoutés les 10,5 milliards consentis par la loi Aubry 2.

Selon les modèles de l'OFCE, une réduction de charges de 10,5 milliards et une réduction du temps de travail de deux heures devaient créer 320 000 emplois – soit un chiffre proche de celui de la DARES –, avec, pour les finances publiques, un bénéfice ex post équivalant à 3,4 milliards de cotisations salariales supplémentaires. Ces créations d'emploi permettent de diminuer le nombre de chômeurs de 205 000 et, partant, de ramener le coût des allocations et des indemnités chômage à moins de 1,5 milliard d'euros. Elles représentent aussi, bien sûr, autant de bénéfices pour le revenu des ménages, donc pour la consommation et les ressources fiscales ainsi générées, de l'ordre de 3,1 milliards ; de sorte que, pour les finances publiques, le coût ex post, s'établit en réalité à 2,5 milliards d'euros – c'est-à-dire 10,5 milliards auxquels il convient de retrancher 3,1, puis 3,4 et 1,5 milliards. La question qui se pose est donc la suivante : ce coût est-il trop élevé au regard des 320 000 emplois créés ? Il correspond en tout cas à l'économie que représenterait, pour les finances publiques, la suppression des 35 heures : 2,5 milliards d'euros, donc, et non 10,5 milliards.

Outre qu'elles impliquent une réduction réduite du temps de travail, les lois Aubry ne sont pas assimilables à un partage pur de ce dernier, compte tenu de la compensation salariale intégrale et instantanée ; il faut plutôt les analyser comme un échange entre temps de travail et flexibilité, générant des gains de productivité sensibles, et comme une baisse de charges conditionnée à la réduction du temps de travail : c'est ainsi que nous les modélisons. Il est globalement admis, dans le monde scientifique, que ces lois ont créé des emplois : on s'interroge plutôt, désormais, sur le fait de savoir s'il y aurait eu plus de créations d'emplois avec des baisses de charges inconditionnelles. Dans cette dernière hypothèse, les simulations de l'OFCE concluent cependant à la création de seulement 124 000 emplois, soit presque trois fois moins, avec un coût identique pour les finances publiques.

D'aucuns espéraient, avec les 35 heures, la création de 2 millions d'emplois : ce chiffre a effectivement été atteint pendant la période considérée, mais avec un impact modeste, quoique réel, des 35 heures elles-mêmes. Quant au coût pour les entreprises, il a été compensé en grande partie par une détérioration des finances publiques. Enfin, les études scientifiques attestent que la réduction du temps de travail crée des emplois à court terme, c'est-à-dire dans les cinq années qui suivent sa mise en oeuvre ; mais le doute subsiste à moyen et long terme.

La semaine dernière, des responsables de Coe-Rexecode nous ont livré des analyses très différentes des vôtres. Comment expliquer de telles divergences ? Selon M. Didier, par exemple, il serait indéniable que ce sont les 35 heures qui expliquent le déséquilibre de notre balance commerciale.

Votre exposé est séduisant, vos courbes éloquentes et vos chiffres proches de ceux de la DARES ; mais j'aimerais comprendre pourquoi des économistes tirent des conclusions aussi différentes de données identiques. On peut le concevoir dès lors qu'ils prennent ou non en compte le temps partiel, par exemple ; mais à vous entendre, les analyses sur les effets à court terme font consensus ; or nous constatons surtout des divergences.

Nous avions eu l'occasion de nous rencontrer à l'époque de notre évaluation de l'article 1er de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « TEPA » ; je connais donc bien vos analyses et vos modèles, mais j'apprécie moins que vous vous définissiez comme keynésien : cela nuit à l'objectivité de vos analyses qui, comme vient de l'observer M. Robiliard, sont diamétralement opposées à d'autres que nous avons pu entendre. M. Jospin soutenait ainsi, me semble-t-il, que la croissance était restée faible entre 1997 et 2002.

Vous vous êtes cantonné à une période limitée, mais le but de notre commission d'enquête devrait être plutôt de mesurer l'impact des 35 heures jusqu'en 2014, car nous parlons de cycles longs. De fait, il est évident qu'une réduction du temps de travail crée spontanément des emplois : avez-vous d'ailleurs fait tourner vos modèles sur une hypothèse qui serait par exemple aujourd'hui de 32 heures ?

Le temps de travail, vous l'avez rappelé, diminue depuis 1919 ; François Mitterrand avait prévu de le ramener à 35 heures, pour en rester finalement à 39 heures après le tournant de 1983 ; mais des ajustements étaient possibles puisque l'euro n'existait pas. Cette diminution du temps de travail fut d'ailleurs couplée, en 1981, avec la retraite à soixante ans. Au plan sociologique, n'y a-t-il pas une contradiction entre, d'une part, la réduction du temps de travail et, de l'autre, l'allongement de la durée de la vie et l'avènement d'une économie de marché au détriment d'une économie de production ?

Au reste, le temps de travail importe moins que son coût : ce qui pose problème, ce sont les 35 heures payées 39, nonobstant les compensations dont vous avez parlé.

Le commerce extérieur de la France se fait à 70 % dans la zone euro : avant 2002, on pouvait jouer sur les dévaluations compétitives. C'est à ce moment-là que nos courbes commencent à diverger avec celles de l'Allemagne : la balance commerciale, excédentaire de 160 milliards d'euros outre-Rhin, est déficitaire de 60 milliards en France. Pourriez-vous donc nous en dire plus sur l'impact de l'euro ? Certains agitent l'idée d'une sortie de la monnaie unique à des fins politiques, oubliant les conséquences d'une telle décision sur notre dette.

M. Larrouturou plaide pour la réduction du temps de travail, mais il faut bien que les effets s'atténuent à partir d'un certain seuil ; sinon, il suffirait de partager indéfiniment le volume du travail pour annuler le chômage. Keynes a ses limites : l'équation libérale me semble plus complexe.

L'impact des lois Aubry serait incertain à long terme, dites-vous. Quel est votre sentiment sur le chemin emprunté par les Allemands depuis quinze ans ? Leur avenir paraît incertain aussi, au vu des chiffres les plus récents. Si l'on intègre le temps partiel, les situations française et allemande sont au demeurant comparables en termes de temps de travail.

Votre exposé répond à de nombreuses questions.

Les salaires, vous l'avez bien montré, doivent être rapportés à la productivité pour mesurer la compétitivité de l'économie et du facteur « travail ». Ce qu'il faut retenir, ce sont plutôt les gains de productivité pour les salariés et pour l'entreprise, notamment grâce à l'annualisation, laquelle permet de faire tourner l'appareil productif plus longtemps, et ce sans investir un euro.

Il faut donc relativiser le coût du travail au regard de la richesse créée ; ce critère de coût du travail est-il au demeurant le seul pertinent pour apprécier la compétitivité ? Nous ne pourrons jamais, de toute façon, concurrencer certains pays sur ce plan. L'avantage comparatif pris par l'Allemagne depuis 2002 en termes de compétitivité ne tient-il pas, de ce point de vue, au niveau du coût du travail dans l'ex-Allemagne de l'Est ?

L'annualisation, avez-vous rappelé, a permis aussi de diminuer le nombre et le surcoût des heures supplémentaires : j'en prends bonne note, car je ne m'étais pas formulé cette idée aussi clairement.

Enfin, vous avez indiqué que les 35 heures ont davantage profité aux grandes entreprises qu'aux petites : cette distinction est importante, compte tenu de ce que nous entendons parfois sur le terrain, même si les difficultés des entreprises ne tiennent pas forcément aux 35 heures.

Je fais miennes les observations sur les divergences entre les organismes statistiques. S'agissant du coût de la réduction du temps de travail, vous avez parlé de quelques milliards d'euros, quand d'autres évoquent plusieurs dizaines de milliards. Pourquoi ne peut-on pas précisément établir, quinze ans après, le coût de cette mesure pour l'État et pour les entreprises ?

Le but des 35 heures, disiez-vous, était de stimuler la création d'emplois via un gain de productivité. Faites-vous une corrélation entre ce gain et la compétitivité ? Avez-vous des éléments d'analyse sur la délocalisation de notre appareil productif ?

Enfin, quel a été le coût de la réduction du temps de travail dans chacune des trois fonctions publiques ? M. Jospin nous a précisé que les 35 heures avaient été mises en oeuvre dans un contexte précis, dont vous avez rappelé qu'il était porté par une forte croissance, en France et en Europe.

Un keynésien, monsieur Gorges, s'intéresse d'abord aux cycles économiques. En d'autres termes, les effets d'une politique économique dépendent du contexte dans lequel elle est mise en oeuvre : la prise en compte de la contracyclicité, idée centrale de Keynes, est précisément ce qui explique nos désaccords avec Coe-Rexecode. En tant que keynésien, je suis favorable à l'augmentation du temps de travail en période de plein emploi car, nos simulations l'attestent, elle permet alors de créer des emplois. Dans un contexte d'augmentation du chômage, la même mesure aura des effets néfastes. Voilà résumé le keynésianisme, en tout cas tel que je le définis. Pour cette raison, je n'ai aucun a priori sur le temps de travail, qu'il sera peut-être nécessaire d'augmenter un jour en France.

A cet égard, je signale d'ailleurs que j'ai publié, dans l'Oxford review of economic policy, un article selon lequel la loi TEPA pouvait être intéressante en 2007.

Tout cela concerne la réflexion en amont ; mais comment les conclusions peuvent-elles diverger quinze ans après la mise en oeuvre des 35 heures ?

J'entendais seulement, à ce stade, préciser la définition du keynésianisme, pour répondre à votre observation, monsieur Gorges.

Une grande partie de mon exposé a été consacrée, non aux analyses de l'OFCE, mais aux chiffres officiels. Leur examen ne permet pas, me semble-t-il, de conclure à un décrochage de l'économie française au moment de la mise en oeuvre des 35 heures. Je me suis arrêté à 2007 ; mais pendant la crise ultérieure, la France n'a pas davantage décroché par rapport aux pays de la zone euro, bien au contraire. Elle a de surcroît rebondi tout aussi vite en 2011, les effets de la crise ayant été effacés au même rythme qu'en Allemagne et aux États-Unis. Depuis, le PIB stagne ; mais faut-il y voir un effet des 35 heures ? Il serait pour le moins étonnant de le soutenir. Ce sont plutôt les plans d'austérité qui cassent la croissance économique en Europe : l'Allemagne elle-même stagne, tandis que l'Espagne et l'Italie s'enfoncent dans la crise.

S'agissant de la compétitivité, de 1999 à 2007, la France n'a pas non plus décroché en termes de coûts salariaux unitaires – qui d'ailleurs avaient baissé en 1997 et 1998. En Italie, au Portugal, aux Pays-Bas et en Espagne, les coûts salariaux ont augmenté bien plus fortement qu'en France ; en réalité, ces coûts ont diminué, et de façon drastique, dans un seul pays : l'Allemagne. Pendant la période visée, les exportateurs français ont tenté de s'aligner sur leurs concurrents allemands, diminuant leurs prix dans les mêmes proportions qu'eux, en dépit du différentiel de coût du travail. Ils n'ont pu le faire, bien entendu, qu'en réduisant leur taux de marge.

Les parts de marché italiennes, par exemple, ont chuté depuis 1999, de façon bien plus importante que les françaises. On ne peut donc imputer le phénomène aux 35 heures : c'est la stratégie allemande qui met à mal la compétitivité des autres pays européens, dont les entreprises voient leurs marges s'effondrer ; or les marges servent à l'investissement, lequel finance la recherche et développement, le marketing et la montée en gamme. C'est donc fort logiquement que les produits allemands sont montés en gamme à cette même période alors que les entreprises françaises n'en avaient plus les moyens.

Nous avons les mêmes équations économétriques que Coe-Rexecode, mais cet institut se montre incapable d'expliquer la dégradation de notre compétitivité dès lors que les 35 heures et le paramètre du prix n'en sont pas la cause.

Tous les pays européens ont vu leurs parts de marché s'effondrer à partir de 2002 : c'est bien la preuve que le phénomène est dû aux réformes Hartz en Allemagne. L'Allemagne, au demeurant, a perdu des parts de marché – certes moins que la France et l'Italie – à l'extérieur de la zone euro, mais en a gagné à l'intérieur : c'est toute la différence. Elle a donc mené une politique non coopérative de gains de parts de marchés au sein de la zone euro, politique dont la France paie aujourd'hui le prix, comme les autres pays européens. Le choc, ce ne sont donc pas les 35 heures mais les réformes allemandes, même si l'impact des premières est souvent confondu avec celui des secondes en raison de leur coïncidence historique. Reste que l'économie n'est pas une science exacte ; l'OFCE n'est, pas plus que Coe-Rexecode, un institut de statistiques : nous produisons, sur la base de statistiques officielles, des analyses et des interprétations qui, en tant que telles, peuvent effectivement diverger.

En tout état de cause, l'idée d'un décrochage de la France par rapport aux autres pays européens est une absurdité. La France a décroché par rapport à un seul pays, l'Allemagne. On ne peut donc incriminer les 35 heures.

Ce serait toutefois un piège de « devenir » allemands aujourd'hui, comme on nous le demande souvent depuis quelques temps. La France n'a pas les mêmes problèmes structurels que l'Allemagne : du point de vue démographique, elle est vieillissante mais pas déclinante, contrairement à l'Allemagne. En 2045, les Français seront plus nombreux que les Allemands, rappelons-le. Or, pour un pays déclinant, la croissance économique revêt une importance moindre : l'Allemagne connaît le plein emploi, avec une population active en baisse. Chaque année, ce sont environ 800 000 jeunes qui entrent sur le marché du travail et 900 000 seniors qui en sortent. Sans immigration, il y aurait donc 100 000 chômeurs de moins, et ce sans aucune création d'emplois. En France, l'absence de création d'emplois génère 150 000 chômeurs de plus, puisque 800 000 jeunes arrivent sur le marché du travail et 650 000 seniors en sortent. Autrement dit, la France a besoin d'une croissance économique plus soutenue que l'Allemagne pour stabiliser le chômage.

En tant que pays déclinant, l'Allemagne a pour priorité exclusive sa dette publique, dont la soutenabilité est plus préoccupante que la nôtre à long terme du fait de perspectives démographiques défavorables. Le problème du financement de nos retraites se poserait d'ailleurs avec une acuité accrue si nous étions un pays déclinant et non vieillissant. L'Allemagne n'aura dans quelques décennies plus de problème de chômage ni d'emploi – l'immigration y pourvoira – ; quant à la pauvreté, elle tentera d'y remédier. Reste la dette publique : ce problème se pose aussi en France, en plus du chômage de masse et de la pauvreté. Bref, si tous les pays se voient imposer la stratégie allemande, l'Europe se dirigera tout droit vers la déflation.

Si l'on regarde la zone euro comme un bloc où les excédents commerciaux allemands ne se distinguent pas des déficits français, le problème ne se pose plus : la zone euro a une balance commerciale à l'équilibre, des déficits publics globalement sous les 3 % et une dette publique inférieure à celle des États-Unis ou du Royaume-Uni.

Entre 2003 et 2006, l'Allemagne avait laissé filer ses déficits au-delà des critères de Maastricht, en contrepartie de réformes structurelles, conformément aux termes mêmes de l'accord conclu entre M. Chirac et M. Schröder. Autrement dit, on ne peut à la fois mener des réformes comparables à celles de l'Allemagne en 2002 et réduire les déficits publics. Pendant la mise en oeuvre des réformes Hartz, la croissance allemande était à un niveau catastrophique, dans un contexte de croissance mondiale soutenue. Pour imiter l'Allemagne, il faudrait donc décider seul d'un choc de coût du travail et laisser filer les déficits, et ce dans un contexte de forte croissance mondiale. Aujourd'hui, tous les pays veulent suivre cette voie de concert, en diminuant les déficits et dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale. Les résultats seront forcément différents.

Quant au coût des 35 heures, les comptables ne le calculent pas de la même façon que les économistes : les premiers diront qu'il atteint 10,5 milliards d'euros par an ; les seconds retiendront le coût ex post car ils tiendront compte des emplois créés – auquel cas la mesure s'autofinance partiellement – ou détruits – auquel cas elle plus coûteuse encore ex post qu'ex ante.

L'évaluation de la DARES date de 2005 ; la nôtre, de 1997 : il s'agissait donc en réalité d'une simulation, qui du reste, je le répète, a donné les mêmes ordres de grandeur.

L'annualisation a en effet permis de réduire le nombre d'heures supplémentaires ; cela a d'ailleurs coûté cher, en termes de popularité, au Gouvernement d'alors puisque la mesure a pénalisé le pouvoir d'achat de certains ouvriers, dont les heures supplémentaires n'étaient déclenchées qu'après la 1 600e heure. On estimait que la RTT aurait un impact moindre pour les cadres, dont la durée du travail est moins prescrite, et que les ouvriers y gagneraient ; en réalité, les ouvriers insiders y ont plutôt perdu pour les raisons que j'indiquais, mais des emplois ont été créés ; si bien que l'on peut analyser le phénomène comme un partage du travail. Quant aux cadres, ils ont parfois été gagnants, notamment avec les forfaits jours qui libèrent des jours de vacances, mais au prix d'une flexibilité accrue qui a augmenté leur stress. La réforme des 35 heures a d'ailleurs accru leur durée potentielle de travail, qui, compte tenu uniquement de la limite des onze heures de repos obligatoires, peut aller jusqu'à treize heures par jour ; multipliée par 210 jours, elle atteindrait un niveau très élevé.

Au demeurant, la question du temps de travail doit plutôt être envisagée tout au long de la vie : on entre en moyenne plus tard sur le marché du travail en France qu'ailleurs, et l'on en sort un peu plus tôt, si bien qu'un Français aura travaillé moins longtemps qu'un Allemand au cours de sa vie ; mais, sur une année, les durées sont comparables – selon certaines estimations, la durée annuelle est même supérieure de 7 % en France. C'est donc par une entrée plus précoce sur le marché du travail et une sortie plus tardive qu'il faut envisager le problème, plutôt qu'en jouant sur les durées annuelles ou hebdomadaires.

La France a utilisé le temps de travail comme un outil de création d'emplois à long terme, mais pas assez comme un outil conjoncturel. La crise a entraîné une chute de la production, chute qui a conduit les entreprises à diminuer leur volume horaire. Celui-ci recouvre à la fois l'emploi et la durée du travail. Or la France a très peu réduit le temps de travail pendant la crise, par comparaison avec les autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : l'ajustement s'est fait essentiellement sur l'emploi, contrairement à l'Allemagne où il s'est fait presque exclusivement sur le temps de travail – à travers le chômage partiel ou les comptes épargne-temps. Un keynésianisme bien compris impose de réduire le temps de travail en période de crise et de l'augmenter en période de plein emploi : la France n'utilise pas suffisamment cette arme.

La question se pose de savoir s'il faut réduire le temps de travail à travers la durée légale ou le temps partiel. L'inconvénient de la voie choisie par la France, la durée légale, est qu'elle s'applique indifféremment à toutes les entreprises de même taille et du même secteur ; l'inconvénient de la seconde voie est d'accentuer la dualité du marché du travail, avec des salariés à temps partiel aspirant à des contrats à temps plein. L'exemple le plus éloquent est celui des Pays-Bas, dont le marché du travail est divisé à parts égales entre les salariés à temps plein et à temps partiel, celui-ci étant subi dans 80 % des cas, essentiellement par des femmes. Un équilibre peut être trouvé au sein de la cellule familiale, mais le pacte est évidemment rompu en cas de divorce. Le recours massif au temps partiel, s'il est plus souple que le chômage, peut cependant poser aussi des problèmes d'inégalité.

Merci de cet exposé très intéressant. Nous vous serions reconnaissants de nous transmettre un complément de réponse par écrit, notamment sur l'application de la réduction du temps de travail dans la sphère publique. Si le calendrier de notre commission d'enquête le permet, nous nous permettrons de vous inviter pour une nouvelle audition.

L'audition s'achève à onze heures cinquante.

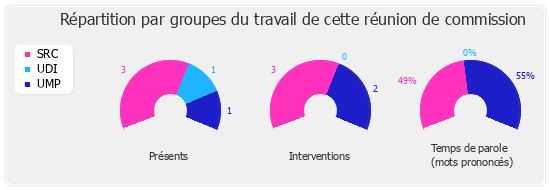

Présences en réunion

Présents. - M. Thierry Benoit, M. Jean-Pierre Gorges, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan, M. Gérard Sebaoun