Commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux epci

Réunion du 15 septembre 2015 à 13h30

La réunion

L'audition débute à treize heures trente-cinq.

Notre commission d'enquête entame aujourd'hui une séquence d'auditions visant à mettre en perspective les conséquences des baisses de dotation sur un plan économique et social. Si de précédentes auditions nous ont déjà éclairés de manière très complète sur les répercussions de la baisse des dotations sur les budgets du bloc local, les conséquences de cette baisse sur l'économie, la croissance et l'emploi, ainsi que sur le budget de l'État, n'ont été abordées que de façon assez superficielle.

Il s'agit d'un domaine où l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) a une expérience importante et peut donc nous apporter des éléments de réflexion pertinents. C'est pourquoi nous accueillons cet après-midi M. Xavier Ragot, président de l'OFCE, et M. Éric Heyer, directeur du département « Analyse et prévision ».

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais maintenant vous demander, monsieur Ragot, monsieur Heyer, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Xavier Ragot et M. Éric Heyer prêtent serment.)

Je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer au sujet de cette question importante qu'est la baisse des dotations dans une mise en perspective économique et sociale.

Sur le plan macroéconomique, les collectivités locales représentent 70 % de l'investissement public, hors recherche et développement réalisés par l'État en interne. Selon la Commission européenne, l'investissement public français est en décroissance, et va atteindre un point bas sur une période de dix ans en ne représentant plus que 3,1 % du PIB à l'horizon de 2016 : on assiste donc à une décroissance tendancielle de l'investissement public que je qualifierai de préoccupante, et dont les collectivités locales sont partie prenante.

Les dépenses publiques évoluent dans le cadre d'un effort de redressement des finances publiques s'élevant à 50 milliards d'euros. Ce qui est extrêmement préjudiciable, c'est que, quelle que soit l'évolution du redressement des finances publiques, l'effort porte exclusivement sur l'investissement public, qui constitue pourtant un moteur essentiel de la croissance pour l'État et les collectivités locales, en temps ordinaire mais encore davantage en période de crise. Je démontrerai cette affirmation en évoquant successivement trois points : premièrement, les besoins en investissements publics ; deuxièmement, l'évaluation de l'effet macroéconomique de la baisse des dotations de 11 milliards d'euros sur trois ans ; troisièmement, l'effet à plus long terme de l'investissement public et du capital public.

Nous avons besoin d'investissements publics. Ayant été modérateur d'une table ronde sur le thème « Accélérer le retour de la croissance par l'investissement » dans le cadre de la grande conférence sociale qui s'est tenue en juillet 2014 au Conseil économique, social et environnemental, j'ai eu l'occasion d'entendre dire que de nouveaux besoins économiques, de l'ordre de 60 milliards d'euros, avaient été identifiés – dont 20 milliards d'euros environ semblaient concerner les collectivités locales, notamment l'eau, les déchets, les transports, les réseaux énergétiques, la rénovation thermique et l'efficacité énergétique. Le simple fait de pallier la dépréciation, c'est-à-dire le vieillissement du stock de capital public, pour le mettre à niveau et répondre à une demande sociale, engendre un accroissement de l'investissement public, et non une baisse de celui-ci.

L'évaluation de l'effet macroéconomique de la baisse des dotations de 11 milliards d'euros sur trois ans est complexe. En effet, l'ampleur de cette baisse est inédite et la réaction probable des collectivités locales nous est inconnue. L'arbitrage entre l'effet de la baisse des dotations, l'évolution éventuelle de la fiscalité locale, l'endettement des collectivités locales, la diminution des frais de fonctionnement et la diminution de l'investissement est difficile à estimer, et l'on peut s'attendre à des comportements nouveaux. Cela dit, nous tablons sur l'hypothèse que la baisse de 11 milliards d'euros va se trouver partiellement compensée par deux éléments : la diminution des frais de fonctionnement et une hausse de l'endettement des collectivités locales.

L'endettement des collectivités locales est croissant depuis 2010 : rapporté aux recettes totales hors emprunts, il est passé de 62 % en 2010 à 66 % en 2014. Il nous semble que, même si une partie de la baisse des dotations peut être absorbée par une hausse de l'endettement des collectivités publiques, il n'est pas souhaitable de transférer ainsi l'effort de consolidation de l'État vers les collectivités locales. Premièrement, au sens maastrichtien, l'endettement des collectivités locales est consolidé dans la dette totale : cela n'a donc aucun effet sur nos engagements européens ; deuxièmement, le taux apparent sur les dettes des collectivités locales – le coût de l'endettement – est de 3,3 % environ, alors que le coût de l'endettement de l'État central est de l'ordre de 2,3 %. En d'autres termes, s'endetter revient plus cher aux collectivités locales qu'à l'État central. Si la baisse des dotations avait pour effet de remplacer un endettement national par un endettement des collectivités locales, on ne gagnerait ni d'un point de vue maastrichtien, ni en termes d'efficacité financière.

Nous estimons l'effet de l'investissement public global sur l'activité économique – ce que l'on appelle le multiplicateur – à environ 1,3, ce qui est très important : une baisse de l'investissement public a un effet bien plus récessif à court terme, par exemple, qu'une hausse des impôts.

Effectivement.

Une première approximation, qui nous paraît raisonnable, de l'effet de la baisse des dotations sur la croissance – avec un effet multiplicateur supérieur à 1 et une absorption partielle par la dette – s'établit à un facteur 1. Ainsi, une baisse des dépenses publiques de 11 milliards d'euros se soldera, à trois ans, par une baisse de 11 milliards d'euros de l'activité économique, soit 0,55 % du PIB – je parle de la baisse cumulée sur trois années consécutives.

Le taux moyen de prélèvements obligatoires étant de 50 % environ – c'est-à-dire que l'État prélève 50 % de la richesse produite –, si on baisse l'activité de 0,5 point de PIB, on va faire baisser les recettes fiscales de la moitié de ce montant, c'est-à-dire d'environ 0,26 point. L'effet attendu net à trois ans de l'impact sur la consolidation du budget de l'État ne serait que de 5,5 milliards d'euros, soit la moitié des 11 milliards d'euros attendus, du fait de la baisse de l'activité économique.

J'en viens aux effets à long terme de l'investissement public sur la croissance. Nous ne disposons que de peu d'informations sur cette question, et je souhaite que l'OFCE y travaille afin de mieux comprendre les mécanismes qui la régissent. Parfois, la notion même de patrimoine public est absente des réflexions menées dans le domaine de la fiscalité publique, ce qui est anormal. Si très peu de données sont disponibles au sujet de la France, certaines le sont au niveau international, notamment auprès du FMI. Ces données mettent en évidence un effet extrêmement important de l'investissement public sur la croissance à moyen terme – c'est-à-dire à un horizon de cinq ans. Le FMI retient un multiplicateur de 3, ce qui s'explique par le fait que son analyse est globale et inclut des pays en récession, souffrant d'un déficit de demande. En effet, l'effet multiplicateur maximal de l'investissement public est obtenu dans les environnements économiques les plus dégradés. À l'inverse, dans les pays qui vont bien et sont proches du plein-emploi – je pense notamment à l'Allemagne –, le multiplicateur est bien plus faible, de l'ordre de 0,7 : un euro d'investissement public augmente la croissance de 0,70 euro. Pour la France, le multiplicateur à moyen terme cumulé est difficile à estimer, mais l'OFCE penche – sans certitude, compte tenu du débat complexe sur l'offre et la demande dans notre pays – pour un multiplicateur proche de 2.

À très long terme, il faut tenir compte de facteurs peu souvent considérés, à savoir l'effet du stock de capital public – notamment les infrastructures – sur la croissance. Nous disposons de très peu d'études convaincantes sur les données françaises, mais certaines études effectuées sur les régions – notamment celle de Sylvie Charlot, Virginie Piguet et Bertrand Schmitt – aboutissent à des effets positifs, sans que les ordres de grandeur puissent être précisés ici, car ils sont sujets à débat. En tout état de cause, il ne fait pas de doute que l'augmentation du capital public à long terme a un effet multiplicateur sur l'investissement total à très long terme, avec une élasticité – c'est-à-dire un effet d'entraînement sur le stock de capital – de l'ordre de 0,17, c'est-à-dire qu'une augmentation du capital public de 1 % tend à augmenter le capital total privé dans l'économie en raison d'une augmentation de l'activité économique.

S'il est difficile d'analyser l'effet à long terme de l'investissement public, c'est aussi parce qu'il l'est tout autant de distinguer l'investissement public des frais de fonctionnement. Ainsi, l'évolution de la fermeture des crèches peut s'interpréter comme une rationalisation de la masse salariale des collectivités publiques, mais les économistes savent que le nombre de places de crèches disponibles a un effet sur le taux de participation des femmes au marché du travail. En France, où ce taux est élevé, l'investissement dans les crèches constitue une forme indirecte d'investissement dans le capital humain, ayant un effet de long terme positif sur la croissance, bien qu'il ne soit pas compté comme un investissement public, mais entre dans les frais de fonctionnement.

Il est légitime de commencer par se concentrer sur l'investissement public, mais il ne faut pas négliger d'élargir ensuite l'estimation de l'évolution des dépenses des collectivités locales en tenant compte de ses effets de long terme, structurants sur les territoires comme le sont notamment la circulation des hommes et des marchandises, ainsi que la connexion des bassins d'emploi. Ainsi, les dispositions de la loi Macron relatives aux autocars ont donné lieu à des estimations très élevées de leur effet sur la croissance, un effet attribué à la facilitation de la circulation de la main-d'oeuvre. Tout ce qui favorise la circulation au sein des territoires et l'accès au marché du travail a des effets de long terme sur la croissance que l'on connaît peu, mais qui doivent être pris en compte si l'on s'interroge sur l'évolution des dépenses publiques à long terme.

Que pouvez-vous nous dire au sujet de la possibilité pour le secteur privé de compenser la baisse des dotations publiques, notamment grâce à la diminution des prélèvements qu'elle permet ?

Je commencerai par rappeler certains des chiffres que vous avez évoqués, afin que chacun les ait bien en tête. Le multiplicateur à long terme est proche de deux fois le montant de l'investissement public, ce qui signifie que tout euro d'investissement public rapporte deux euros à terme. Les 11 milliards d'euros de baisse des dotations ne généreront que 5,5 milliards d'euros d'économies, du fait des pertes de recettes pour l'État. Le multiplicateur à court terme s'établit à 1,3, ce qui signifie qu'une baisse de l'investissement d'un milliard d'euros se traduit par une baisse de l'activité de 1,3 milliard. Ces chiffres corroborent plusieurs diagnostics établis par des associations d'élus et par des consultants au sujet de la baisse de l'épargne brute, qui va avoir des conséquences massives sur l'investissement.

Notre commission d'enquête, dont j'ai demandé la création en tant que député du Front de gauche, porte sur les conséquences de la baisse des dotations sur l'investissement public et les services publics de proximité – certains croyaient que l'on pourrait avoir l'un ou l'autre de ces deux effets, mais, malheureusement, l'un et l'autre ne manqueront pas de se produire. Certaines associations ont estimé que l'épargne brute pour le bloc communal allait passer de 31 milliards d'euros en 2014 à 23 milliards d'euros en 2017, ce qui coïncide avec l'effet multiplicateur que vous avez évoqué, puisque la baisse de 7 milliards d'euros va correspondre à une diminution de 8 milliards d'euros des investissements.

Votre exposé est très clair et, pour ma part, je souhaite simplement que vous documentiez la source des chiffres que vous avez cités, c'est-à-dire que vous nous indiquiez de quelles études ils proviennent. Si la baisse des dotations relève d'un choix politique dont nous aurons certainement l'occasion de débattre dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, force est de constater que ce choix s'est fait sans étude d'impact, ce que l'on ne peut que regretter car on ne sait pas quels dégâts – ou éventuellement quel sursaut – il va provoquer dans notre pays.

Je rappellerai toutefois que les études d'impact ont un défaut : selon le cadre qu'on leur fixe et ce que l'on y met, on peut leur faire dire tout et son contraire, comme cela s'est vu à maintes reprises.

Vous avez tout à fait raison. Pour ma part, une bonne étude d'impact est une étude transparente sur ses hypothèses et très claire sur les mécanismes qu'elle décrit, afin de permettre le débat. C'est le sérieux des économistes engagés et la confrontation entre eux qui fait la qualité d'une étude d'impact.

Je reviendrai sur la substitution et la complémentarité entre l'investissement public et l'investissement privé, et sur la façon dont la dynamique d'investissement privé peut éventuellement compenser une réduction de l'investissement public. Dans l'immédiat, je vais laisser Éric Heyer vous exposer de manière plus précise les mécanismes des multiplicateurs.

L'appellation « étude d'impact » n'est peut-être pas appropriée pour décrire ce que fait l'OFCE. En fait, nous procédons plutôt à des simulations ex ante, mettant en évidence les modifications du PIB en fonction des mesures prises. Ce n'est donc pas une évaluation ex post, consistant à mesurer les conséquences réelles d'une mesure prise il y a plusieurs années. Ces simulations sont faites à partir de grands modèles économétriques semblables à ceux utilisés par Bercy, la Banque de France et l'INSEE – qui aboutissent tous à des résultats très proches en ce qui concerne les multiplicateurs.

L'une des particularités des simulations produites par l'OFCE est de mettre en évidence que les résultats des simulations dépendent du moment où est prise la mesure dont on étudie les effets. Dans une conjoncture favorable, les effets multiplicateurs sont moins forts que lorsqu'on se trouve dans une situation défavorable. Dès lors, il importe de déterminer si l'on se trouve aujourd'hui dans une situation favorable, défavorable ou très défavorable : plus le contexte est défavorable, plus l'effet multiplicateur sera important à court terme. Le multiplicateur égal à 1,3 doit donc se lire en l'assortissant de l'hypothèse, presque unanimement reconnue, selon laquelle la France se trouve actuellement dans une situation défavorable – un output gap négatif caractérisé par une insuffisance de la demande par rapport à l'offre.

Dans ce contexte, mettre en oeuvre une politique d'investissement public marquée par l'austérité a des effets extrêmement défavorables – ce qui ne serait pas le cas dans d'autres situations. Des simulations ont été faites sur ce point, que l'on peut trouver notamment dans une publication de l'OFCE datant de janvier 2011 et intitulée Petit précis de politique budgétaire par tous les temps, que nous vous ferons parvenir. Nos simulations sont régulièrement mises à jour et nous disposons de données actualisées qui seront prochainement soumises à publication.

Il ressort également de nos travaux que lorsqu'on mène une politique d'investissement public alors qu'on se trouve en haut de cycle, les effets à court terme sont un peu plus faibles, et surtout retombent très vite : on revient assez rapidement à un effet à cinq ans proche de zéro. À l'inverse, la même politique mise en oeuvre en bas de cycle se traduit par un effet plus fort et plus durable. Il n'est donc pas forcément judicieux de différer l'entrée en vigueur d'une mesure au motif que le contexte budgétaire ne s'y prête pas : reportée de plusieurs mois pour attendre une meilleure conjoncture, cette mesure n'aura pas forcément les mêmes effets multiplicateurs que l'on aurait pu obtenir précédemment.

L'autre élément que l'on apprécie très mal dans nos modèles est celui du long terme : ainsi, nous sommes très mal à l'aise quand il s'agit d'apprécier les effets d'entraînement à dix ans.

En effet, les simulations sur une période de dix ans doivent prendre en compte une multitude de facteurs difficilement prévisibles, notamment la croissance et la consommation des ménages, liées au climat de confiance régnant dans le pays, mais aussi au contexte international.

Pour ce qui est du court terme, je retiens qu'un pays mettant en oeuvre une diminution de ses investissements publics subira une incidence d'autant moins marquée que sa croissance est forte. Une telle décision sera donc moins néfaste en Allemagne que dans notre pays, qui connaît actuellement des difficultés en termes de consommation des ménages et de baisse d'activité.

Par ailleurs, je vous rappelle ma question portant sur la possibilité pour le secteur privé de compenser la baisse des dotations publiques.

Les études que nous allons publier à la fin du mois mettent en évidence une chute de l'investissement privé, préoccupant à juste titre les pouvoirs publics. Toute la question est de savoir ce qui explique cette chute de l'investissement : y a-t-il une rupture dans le comportement des entreprises après la crise, du fait d'une perte de confiance ? En observant les trois déterminants de l'investissement que sont les taux d'intérêt – qui jouent un rôle assez réduit –, l'activité économique – essentielle – et la valeur ajoutée – qui a un effet à 5 ans, mais pas à court terme –, on comprend que le comportement global de l'investissement n'a pas vraiment changé après la crise. Les vrais changements résident dans un affaissement de l'activité économique, une augmentation suivie d'une baisse des taux d'intérêt, ainsi que la tendance sur le long terme d'une dynamique des taux de marge des entreprises, notamment dans le secteur exposé à la concurrence internationale.

Au niveau macroéconomique, on estime donc que la substituabilité partielle de l'investissement privé à l'investissement public que vous évoquez risque de ne pas se produire : c'est plutôt à une diminution de l'investissement privé que l'on risque d'assister. Au niveau local, l'analyse est un peu différente car elle implique de prendre en compte les différentes formes d'association de l'investissement public et de l'investissement privé, comme les partenariats public-privé.

Vous nous avez bien dit qu'un euro investi dans le public produisait 0,17 euro supplémentaire dans le privé ?

Quand on augmente le stock de capital public de 1 %, cela augmente le niveau d'activité de 0,17 %, avec un effet multiplicatif sur l'investissement privé. L'effet produit est donc celui d'un complément à long terme. Le chiffre de 0,17 % provient des travaux du FMI et a surpris la communauté du fait qu'il met en évidence une complémentarité d'un niveau élevé entre le capital public et les investissements privés.

Il paraît logique que dans un pays mieux équipé, où les hommes et l'information circulent mieux et plus vite, l'activité se trouve facilitée.

Par ailleurs, la France a décidé d'investir sur l'humain, c'est-à-dire dans le secteur de l'éducation, au moyen d'un programme dont la mise en oeuvre peut nécessiter une diminution des investissements destinés aux collectivités. Estimez-vous qu'envoyer ainsi un signal de confiance à la composante humaine du pays puisse avoir une incidence sur l'activité économique ?

Vous avez dit que les diminutions de dotations de 11 milliards d'euros sur trois ans équivalaient à une baisse de 0,55 % du PIB et une baisse de 5 milliards d'euros des recettes fiscales – ce qui signifie que les 11 milliards d'économies sur les dotations des collectivités n'aboutissent qu'à une économie réelle de 6 milliards d'euros. Puisque ces 11 milliards d'euros s'inscrivent dans un contexte global de 50 milliards d'euros d'économies et une politique de l'offre pour ce qui est de l'aide aux entreprises, il serait intéressant de savoir ce qui serait advenu si l'on n'avait mis en oeuvre aucune mesure d'économie ou, à l'inverse, si l'on avait décidé de réaliser 120 à 150 milliards d'euros d'économies, comme certains le préconisaient : dans lequel de ces scénarios la croissance se serait-elle trouvé le plus impactée ?

Par ailleurs, il me semble que lorsqu'on évoque une économie de 11 milliards d'euros portant intégralement sur l'investissement, on ne tient pas compte des économies qui peuvent résulter de la mutualisation opérée par certaines collectivités, notamment en ce qui concerne les opérations d'achat – ce qui ne se traduit pas forcément par des réductions d'effectifs.

Lors d'une précédente audition, une banque nous a dit estimer que la moitié de la baisse de l'investissement pour 2016 était due à la baisse de dotation tandis que le reste était liée au cycle électoral. Avez-vous tenu compte de ce facteur dans vos simulations ?

Enfin, la baisse de 11 milliards d'euros appliquée aux dotations représente 2 % des recettes réelles de fonctionnement pour le bloc communal. En procédant à une analyse plus fine, par strates, dans le cadre de la réforme de la DGF qui est annoncée, ne pourrait-on pas compenser en partie la baisse de dotation en aidant les strates – notamment les communes – qui en ont le plus besoin, étant précisé que certaines collectivités disposent d'importantes réserves de trésorerie ?

Je vous remercie de m'accueillir au sein de votre commission d'enquête à laquelle j'ai souhaité assister aujourd'hui, étant préoccupée, comme nombre d'élus locaux, par la baisse des dotations.

Comme Alain Calmette, je me demande s'il serait possible de disposer de simulations tenant compte, pour évaluer l'effet de la baisse de dotations, des lois et règlements visant à mettre en oeuvre une nouvelle organisation territoriale de notre République. Je pense évidemment à la réforme des intercommunalités, à celle de la dotation globale de fonctionnement, aux transferts de compétences, à la mutualisation, aux nouvelles régions et aux annonces du Gouvernement portant sur des dotations supplémentaires, notamment la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), le fonds de un milliard d'euros. En effet, il n'y pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que quand on a moins de ressources, on investit moins, que l'on soit une collectivité, un État ou un ménage ; mais cela doit être mis en perspective avec les réformes institutionnelles importantes qui ont été engagées.

Nous prenons en compte dans nos modèles un agrégat unique, celui de l'investissement public, qui recouvre des investissements aussi divers que la réfection de courts de tennis et la construction d'une route. Nos modèles ne peuvent pas intégrer ce niveau de détail, alors même que ces investissements sont assortis de multiplicateurs très différents : ils peuvent être très en deçà, mais aussi très au-delà de 1,3 – on touche là aux limites de la macroéconomie. La logique voudrait donc que les économies portent essentiellement sur les investissements assortis d'un multiplicateur faible.

On observant les pays ayant réussi à réduire leur dépense publique sans casser leur activité, on se rend compte que la bonne méthode consiste à aller assez lentement, c'est-à-dire à se fixer des objectifs à dix ou quinze ans tout en dévaluant sa monnaie et en mettant en oeuvre des réformes en profondeur du marché des biens et services – éventuellement le marché du travail – ne portant pas sur la dépense publique : aucun pays n'a réussi à se désendetter en misant sur un programme de réduction rapide de la dépense publique. Si c'est là le scénario idéal, encore faut-il pouvoir le mettre en oeuvre : cela aurait impliqué pour la France de dévaluer seule sa monnaie tandis que les autres pays continuaient de consommer.

En tout état de cause, il est certain que procéder à une réduction des dépenses en même temps que les autres pays, en basse conjoncture et sans pouvoir dévaluer sa monnaie, était la pire façon de faire d'un point de vue macroéconomique. Pour avoir procédé ainsi, il faut s'attendre à des effets dépressifs, et ce n'est pas pour rien si la zone euro a été la seule zone au monde en récession en 2012 et 2013 et se trouve encore à la traîne aujourd'hui. Le fait d'avoir mis en oeuvre une réduction globale des investissements, ne préservant pas les leviers de croissance dotés d'un multiplicateur élevé, a encore aggravé la situation.

On ne peut qu'être surpris de la méthode choisie pour consolider les dépenses publiques. En matière de fiscalité, l'effet récessif s'accompagne d'une forte baisse de l'inflation – le risque déflationniste étant toujours en débat au sein de la zone euro – à l'origine d'une baisse des recettes nominales de l'État.

Pour en revenir au plan microéconomique, la baisse des dotations va avoir des effets en matière de péréquation locale, avec des formes nouvelles de transferts. Il est très difficile de prévoir quels seront les communes, les départements et régions le plus impactés, et quels types d'investissements vont se trouver réduits en priorité. Il existe des effets de long terme mettant en oeuvre des mécanismes de mise en réseau des bassins d'emploi, et sans doute eût-il fallu s'interroger a priori sur les communes qui se trouveraient le plus touchées pour évaluer au mieux l'effet global des mesures prises. Il serait dommage que, pour des raisons conjoncturelles, certaines collectivités locales ayant des difficultés de trésorerie se voient contraintes de réduire des dépenses assorties d'un multiplicateur élevé, qui auraient dû être préservées – je pense notamment aux infrastructures de transport.

Certaines communes peuvent aisément diminuer leur budget de fonctionnement. Je pense notamment à Béziers qui, en ce moment, dépense beaucoup en communication, sans que l'on sache si le retour sur investissement améliorera efficacement l'attractivité de la ville. Comme on le voit, une diminution de la dotation pourrait se révéler fort utile en certains endroits.

Au mois d'avril dernier, l'un des membres de l'OFCE s'exprimant dans la presse s'était montré beaucoup plus optimiste que l'État en matière de croissance, prévoyant des taux de 1,5 % pour 2015 et de 2,1 % pour 2016 – censée être l'année de la reprise. Que pensez-vous aujourd'hui de cette évaluation ?

Par ailleurs, on sait que la baisse des dotations au niveau des communes et intercommunalités pèse sur la commande publique, notamment sur le bâtiment et les travaux publics. Pour vous, cela pourrait-il contribuer – même s'il faut prendre en compte d'autres facteurs comme le niveau de l'euro et le prix du pétrole – à tuer dans l'oeuf la reprise que certains annonçaient ?

La réflexion que vous évoquez est d'actualité, car nous sommes justement en train de mettre au point les prévisions que nous allons publier à la mi-octobre. Deux éléments sont à prendre en compte : d'une part, la dimension conjoncturelle – le niveau de l'euro, le prix du pétrole, la baisse des dépenses publiques –, d'autre part, l'état du tissu productif français, la croissance potentielle et la capacité exportatrice de notre pays, facteurs autour desquels la conjoncture oscille en fonction des effets de ralentissement ou de stimulation de l'activité publique.

De notre point de vue, la tendance de long terme se caractérise par une érosion du tissu productif français. Notre situation est très inquiétante par rapport à celle de l'Allemagne si l'on se place du point de vue de la dynamique européenne et, à moyen terme – trois à cinq ans –, le tissu productif a souffert d'une baisse d'investissement ayant eu des effets aussi bien sur la demande – par effet d'entraînement – que sur l'offre – c'est-à-dire la capacité de production et de conquête des parts de marché. Cette érosion est assez marquée mais réversible : on peut espérer que rien ne soit cassé durablement et que la capacité exportatrice de la France se restaure en cas de reprise de l'activité. Nous maintenons donc une perspective de croissance potentielle sur le long terme supérieure à 1, mais inférieure à 1,5.

Pour ce qui est de l'évolution des perspectives de croissance pour 2015 et 2016, le taux de 1,5 % pour 2015 auquel vous faites référence n'était pas un chiffre officiel : la précédente prévision de l'OFCE était en fait de 1,4 %. Elle se basait sur l'hypothèse d'un prix du pétrole et de taux d'intérêt restant à un niveau peu élevé, qui s'est trouvée vérifiée ; en revanche, notre hypothèse d'une forte appréciation du dollar et d'une baisse de l'euro – 0,95 dollar en 2016 – s'est révélée fausse, puisque l'euro se situe actuellement à 1,15 dollar. L'évaluation des taux de change est l'une des choses les plus complexes qui soient, ce qui s'explique par le fait que ces taux dépendent de facteurs très difficiles à anticiper – je pense notamment aux décisions des banques centrales.

Notre prochaine estimation de croissance devrait donc se situer aux environs de 1,1 %, la différence avec notre précédente estimation – 1,4 % – s'expliquant essentiellement par la révision du taux de change euro-dollar, passé de 0,95 à 1,15. Selon le ministère de l'économie et des finances, une baisse de 10 % de l'euro se traduit par une hausse supplémentaire de croissance de 1,2 % la première année ; pour notre part, nous n'évaluons cette hausse qu'à 0,8 %, ce qui est déjà considérable. Comme on le voit, toute erreur sur l'évolution des taux de change se traduit par un écart conséquent sur l'estimation du taux de croissance, y compris à court terme.

Pour ce qui est de la conjoncture, elle est difficile à cerner tant les indicateurs actuels soufflent le chaud et le froid. Avec un PIB en hausse de 0,7 % au premier trimestre, nous sommes le meilleur élève de la zone euro, mais nous dégringolons à la dernière place au deuxième trimestre : globalement, sans doute la vérité est-elle entre ces deux extrêmes. Pour ce qui est de l'indice de production industrielle, il montre une incapacité à repartir. Dans le même temps, on note un rebond extraordinaire du climat de confiance au sein des chefs d'entreprise, qui estiment que l'activité est en train de repartir. La reprise est spectaculaire dans le secteur des services et assez marquée dans l'industrie – seule la construction restant en retrait –, et les crédits des ménages et des entreprises repartent assez fortement.

Nous sommes donc partagés en découvrant au fil des mois les publications de l'INSEE, tantôt extraordinairement positives, tantôt décevantes. On peut penser que la croissance sera insuffisante pour être considérée comme la vraie reprise économique que l'on pouvait espérer après un tel effondrement de la conjoncture, mais assez marquée pour témoigner d'un mouvement d'accélération de la croissance – nous allons atteindre 1 % de cette croissance cette année, alors que nous étions bloqués à 0,3 % depuis trois ans. Pour 2016, notre prévision s'établit légèrement au-dessous de 2 % de croissance. Progressivement, l'investissement devrait compenser les chocs exogènes constitués par le prix du pétrole et le niveau de l'euro : c'est un mieux, mais insuffisant pour se traduire par une baisse significative du chômage.

Vous avez évoqué les mesures d'austérité prises en France. Or, lesdites mesures n'ont rien de comparable avec celles prises en Grèce, ce qui me conduit à m'interroger sur l'opportunité d'utiliser le mot « austérité » pour décrire ce qui est actuellement mis en oeuvre en France.

Par ailleurs, vous nous dites que si l'analyse à court terme est fiable, celle effectuée à un horizon de cinq ans – ce que vous appelez le moyen terme, et que pour ma part je croyais encore être du court terme – est nettement plus approximative. Mais avez-vous effectué une simulation de ce qui serait advenu de l'économie française si nous n'avions rien modifié à la pyramide des collectivités locales ? On a entendu dire que l'État était au bord de la faillite avec une dette publique de 2 000 milliards d'euros, et que les régions, qui n'ont plus de lien fiscal avec les contribuables, devaient se débrouiller tant bien que mal pour continuer à fournir aux usagers des services publics très coûteux – on sait, par exemple, que le transfert aux régions du transport express régional (TER) est dévorant en termes d'investissement dans le matériel. De même, depuis quelques semaines, plusieurs présidents de département ont exprimé leur crainte de se voir en faillite – même si, au total, les collectivités locales disposent de 16 milliards d'euros d'épargne, et si quelques économies de fonctionnement peuvent encore être réalisées. Dans ces conditions, comment aurions-nous pu ne rien faire ?

Cette question est complexe car elle implique deux niveaux de réflexion, celui de l'État et celui des collectivités locales, entre lesquels il existe une relation financière.

Vous me demandez si nous avons analysé ce qui se serait passé si un effort rapide et important de consolidation budgétaire n'avait pas été engagé. La réponse est oui, et nous avons même étudié plusieurs scénarios, en tenant compte des interactions au niveau européen du fait de la solidarité financière. Pour les macro-économistes et les décideurs publics, la leçon de cette crise est que nous nous sommes trompés sur les effets récessifs d'une baisse des dépenses publiques. Le FMI lui-même a changé de doctrine – et pas seulement sous l'influence de son économiste en chef Olivier Blanchard –, à savoir que les effets récessifs d'une baisse accélérée des dépenses publiques sont beaucoup plus importants qu'on ne pouvait le croire. Avant que la baisse des dépenses ne soit mise en oeuvre, nombre d'économistes réputés estimaient qu'elle allait avoir des effets expansionnistes. Il y a donc eu un moment de confusion sur le point de savoir dans quel environnement macroéconomique on se trouvait.

Les États-Unis ont été les seuls à ne pas procéder à une baisse accélérée de leurs dépenses publiques. Si ce pays présente aujourd'hui une dette excédant 100 % de son PIB, il a aussi un taux de chômage de 5 % et une croissance de près de 3 % : d'ici à cinq ans, tout le monde s'accordera à considérer qu'il a mené la bonne politique, à savoir une politique monétaire très expansionniste et une consolidation extrêmement graduelle de la dépense publique – les déficits publics sont longtemps restés autour de 5 %, avant d'en arriver aujourd'hui au-dessous de 3 % grâce à l'accélération de l'activité économique. L'une des leçons à tirer de la crise – au niveau européen, et pas seulement français – est qu'il aurait été préférable de ne pas faire une application stricte des traités : en particulier, il aurait mieux valu ne pas accomplir, en 2013-2014, l'effort intense de consolidation qui a finalement eu un effet récessif sur l'activité économique et impacté les finances des collectivités locales, qui dépendent énormément de cette activité.

Les effets précis de la baisse des dotations sur les collectivités dépendent, au niveau local, de la fiscalité qui y est mise en oeuvre, et nécessitent donc une analyse plus fine que celles auxquelles nous avons procédé jusqu'à présent – mais nous allons commencer à nous pencher sur les incidences d'une décentralisation de la fiscalité et de l'investissement public, et aurons donc prochainement davantage à dire sur ce sujet. En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que la précarisation des collectivités locales sur le plan fiscal constitue le résultat macroéconomique d'un ralentissement de l'activité : c'est dans cette perspective que doit s'apprécier la dynamique de l'endettement et des contraintes financières pesant sur les collectivités locales.

Le plus difficile à évaluer quand on examine le scénario consistant à ne rien faire, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Si les États-Unis ont réussi à tenir avec des déficits qui ont frôlé les 10 % pendant des années, c'est parce que leurs taux d'intérêt sont restés extrêmement faibles. Or, il n'est pas certain que nous aurions pu faire la même chose sans mettre en oeuvre une politique d'austérité, ne pouvant compter sur l'équivalent de la banque centrale américaine – la FED –, capable de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort.

Pour ce qui est de la notion d'austérité, elle ne se définit pas par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Pour savoir s'il faut parler d'austérité, il faut se demander si la politique budgétaire et fiscale ampute ou non l'activité. Or, les prélèvements obligatoires ont augmenté de 70 milliards d'euros depuis 2010, ce qui, à l'évidence, ampute l'activité : c'est donc bien une politique d'austérité qui a été mise en oeuvre. Certains experts déclarent que l'austérité ne commence que lorsqu'on s'attaque aux dépenses publiques, mais c'est faux.

Le choix a été fait par ce gouvernement et par le précédent d'augmenter les impôts plutôt que de s'attaquer franchement à la dépense publique, ce qui relève déjà d'une politique d'austérité. Aujourd'hui, la deuxième vague d'austérité porte davantage sur la dépense publique, ce qui suscite une question technique : par quel calcul aboutit-on à un montant de 50 milliards d'euros ? Cette somme correspond-elle à une vraie réduction de dépenses, ou s'agit-il simplement d'un écart à une tendance – comme il est convenu de le penser à la Commission européenne et aux États-Unis ?

Se référer à la notion de tendance nous paraît justifié, ne serait-ce que pour des raisons démographiques : quand une population augmente et devient globalement plus productive, il est logique d'en tenir compte et de raisonner par rapport à une tendance. Si des parents ramènent l'argent de poche de leurs deux premiers enfants de 100 euros à 70 euros chacun, parce qu'ils accordent 70 euros à un troisième enfant venu agrandir la famille, ils débourseront chaque mois la somme globale de 210 euros, supérieure aux 200 euros versés initialement : subissant une perte mensuelle de 30 euros, les deux premiers enfants pourront à juste titre s'estimer victimes d'une forme d'austérité, même si, globalement, les parents n'auront jamais consacré une somme si importante à leurs enfants. Cet exemple montre que l'effort par les dépenses publiques doit bien avoir pour référence l'évolution démographique et celle constatée en termes de productivité. De ce point de vue, il n'est pas aisé de calculer les 50 milliards d'euros, en raison de la difficulté à définir ce qu'est précisément la tendance – ce point donne lieu à de grandes discussions entre la Commission européenne et la France, qui s'accordent simplement pour considérer qu'un gros effort a été fait en matière de réduction de la dépense publique. L'austérité mise en oeuvre en France n'est pas du niveau de celle pratiquée en Grèce, mais ce n'en est pas moins de l'austérité.

Avez-vous établi des simulations de ce qui se serait produit si, au lieu des 50 milliards d'euros d'économies, on était allé jusqu'à 120 ou 130 milliards d'euros, comme certains le préconisaient ?

Par ailleurs, je vous rappelle ma question portant sur la notion d'investissement sur les hommes et l'éducation – un investissement immatériel et à très long terme.

Enfin, la diminution des investissements en biens matériels se traduit aussi par une réduction des budgets de fonctionnement – je pense notamment aux associations. Avez-vous mesuré cet effet ?

Pour ce qui est de l'investissement portant sur les hommes, on sait de longue date que, même au sein des dépenses allouées à la formation, il existe peut-être des poches d'efficacité qui pourraient être mobilisées : je pense surtout à la formation professionnelle et aux 900 000 jeunes qui, sortis non qualifiés du système scolaire, constituent le facteur essentiel de l'accroissement du chômage. Si l'on peut faire ce constat d'ordre général, la question du rendement de l'investissement portant sur la formation est très débattue, et l'OFCE dispose de peu d'études permettant d'établir un lien entre ce type d'investissement et la croissance de long terme.

Vous nous avez cité tout à l'heure un coefficient multiplicateur global de 0,17 %. N'existe-t-il pas, même à l'échelle internationale, d'indicateurs de ce que produit l'investissement consacré à l'éducation ?

L'accumulation de capital humain constitue l'un des moteurs essentiels de la croissance de long terme, avec une élasticité supérieure à celle du capital public à très long terme. J'insiste cependant sur le fait que les efforts en la matière doivent être concentrés sur les personnes non qualifiées, qui constituent une poche de rendement très élevé. Sans entrer dans des considérations trop techniques, les effets du capital humain sur la croissance de long terme se caractérisent par une élasticité de deux tiers environ. Ce qui importe, c'est la capacité du système éducatif à gérer les inégalités et à éviter que trop de personnes ne sortent du système sans qualification.

Ce qui est compliqué avec le capital humain, c'est qu'il produit des effets de très long terme, alors que les politiques économiques actuellement mises en oeuvre visent à obtenir un résultat inverse à très court terme : il s'agit d'enrichir la croissance en emplois ou, en d'autres termes, de baisser le niveau de productivité afin qu'à un niveau de croissance donné, il y ait davantage de créations d'emplois. Les baisses de cotisations sur les bas salaires relèvent de cette logique de court terme. Or, une fois les personnes non qualifiées intégrées en entreprise, il faut très vite augmenter leur niveau de productivité. C'est cette articulation entre le court terme d'une part, le moyen et long terme d'autre part, qui est compliquée à maîtriser.

Aujourd'hui, 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification. Certaines études du Collège de France montrent qu'à l'issue de la maternelle et du cours préparatoire, on sait déjà à 80 % qui va se trouver en échec quinze ans plus tard. Il faudrait repérer rapidement et prendre en charge les décrocheurs sur un temps très long, en leur consacrant des moyens importants et en acceptant de ne voir les résultats de cet effort que quinze ans plus tard. C'est très difficile, surtout quand on sait que des mesures de prise en charge à court terme des non-qualifiés sont également nécessaires.

Je vous remercie de nous avoir donné des chiffres précis, quand bien même ces chiffres sont globaux et ne permettent pas de distinguer les situations en fonction des strates propres aux différentes collectivités, et du niveau de richesse de chaque collectivité. Disposer d'une vision globale de l'effet récessif de la baisse des dotations sur le budget des collectivités locales nous est précieux, car cela nous permet de prendre la mesure des décisions prises.

Il est permis de se demander si la structure des prélèvements obligatoires locaux a également un effet sur la croissance : la fiscalité locale est l'une des plus injustes qui soient, a fortiori en un moment où la fiscalité progressive tend à s'étioler par rapport à la fiscalité dégressive.

Enfin, je retiens de ce qu'a dit monsieur Heyer qu'en abandonnant le pouvoir monétaire – ce qu'il a évoqué en d'autres termes, en soulignant que la BCE ne disposait pas des mêmes pouvoirs que la FED –, on renonce à certaines solutions en matière d'investissement public et de service public.

Je nuancerai ce que vient de dire monsieur le rapporteur en soulignant que certains pays disposant de libéralités sur leur monnaie sont tout de même confrontés à d'énormes problèmes en matière d'investissement public : pour ce qui est des États-Unis, je pense notamment à la ville de Detroit, qui se trouve actuellement en perdition totale. Par ailleurs, notre PIB a tenu sur la distance durant la période de crise que nous avons traversée – certes, au prix de 600 milliards d'euros de dette supplémentaire, mais au moins a-t-il tenu – et il est évident qu'il est plus difficile d'obtenir une croissance forte quand on a préservé son PIB : si le Royaume-Uni bénéficie d'une croissance plus soutenue que la nôtre, son PIB a chuté fortement. Nous devons donc veiller à regarder les choses sereinement et avec le recul nécessaire.

Messieurs, je vous remercie d'être venus éclairer notre commission d'enquête.

L'audition s'achève à quatorze heures cinquante.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI

Réunion du mardi 15 septembre 2015 à 13 heures 30.

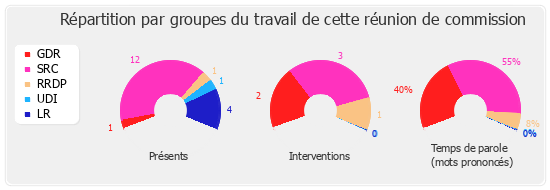

Présents. – Mme Catherine Beaubatie, M. Jean-Luc Bleunven, M. Alain Calmette, Mme Jeanine Dubié, M. Alain Fauré, M. Jean-Marc Fournel, M. Michel Heinrich, M. Hervé Pellois, Mme Christine Pires Beaune, Mme Régine Povéda, M. Nicolas Sansu.

Excusés. – M. François de Mazières, M. Martial Saddier.