Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du 30 mars 2016 à 9h00

La réunion

La commission entend MM. Michel Pébereau, président du Centre des professions financières, Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, et Mme Hélène Rey, professeure à la London Business School, sur la situation financière internationale.

Nous sommes aujourd'hui réunis pour une seconde table ronde. Celle de la semaine dernière a donné lieu à des débats très animés avec nos invités, et je suis sûr qu'il en ira de même aujourd'hui. Nous souhaitons élargir notre réflexion sur les problèmes financiers, en les abordant sous un angle qui ne soit pas seulement intérieur et national, mais également européen et international. Je remercie nos invités d'avoir bien voulu participer à cette réflexion.

Au vu des récents développements intervenus en Europe et en Chine, des inquiétudes se font jour : une nouvelle crise financière comparable à celle de 2008 n'est-elle pas en train de couver ? La semaine dernière, nous avons évoqué, avec M. Patrick Artus et Mme Esther Jeffers, la titrisation, la politique de la Banque centrale européenne (BCE), la situation de la Chine et celle des grandes banques de dépôt. Il reste cependant de nombreuses questions, et je suis sûr que les propos des trois spécialistes que nous entendrons ce matin susciteront un intérêt tout aussi vif.

Il est inutile de présenter M. Michel Pébereau, qui est déjà venu à plusieurs reprises devant notre commission dans le cadre de ses fonctions antérieures.

Nous avons aussi rencontré très régulièrement M. Jean Pisani-Ferry. Nous l'avions notamment auditionné préalablement à sa nomination au Haut Conseil des finances publiques, qu'il a ensuite dû quitter. Par ailleurs enseignant, M. Pisani-Ferry a présidé l'Association française de science économique. Récemment, il a publié des articles sur les thèmes qui nous occupent ce matin, notamment « Pourquoi la finance peut sauver la planète » ou « Réparer l'euro ».

Mme Rey enseigne l'économie à la London Business School. Elle est par ailleurs membre du Haut Conseil de stabilité financière, du comité scientifique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ainsi que de la Commission économique de la Nation. En 2013, vingt ans après Jean Tirole, elle a partagé avec Thomas Piketty le prestigieux prix Yrjö Jahnsson, décerné tous les deux ans à Helsinki, à des économistes européens âgés de moins de quarante-cinq ans. Cette récompense couronne vos travaux sur les flux internationaux de capitaux, les taux de change et le système monétaire international. Vos plus récentes contributions manifestent clairement vos centres d'intérêt principaux, qui sont les nôtres ce matin : les flux financiers et le système monétaire international.

Le thème sur lequel vous nous avez invités à nous exprimer est très large. J'ai donc choisi d'organiser mes remarques en examinant trois questions selon deux dimensions distinctes, la dimension globale et la dimension européenne : quel est l'héritage ? risquons-nous une répétition de ce que nous avons vu ? risquons-nous des crises d'un nouveau type ?

Si je commence par la dimension globale, l'impact économique de ce que nous avons vécu en 2008 est considérable, bien supérieur à ce qui avait été anticipé sur le moment. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les organismes officiels ont récemment réévalué le PIB estimé pour l'année 2020 et l'ont comparé à celui qu'ils anticipaient en 2010, soit immédiatement après la crise financière, pour cette même année 2020. La révision en niveau est de six points pour le Royaume-Uni et de neuf points pour les États-Unis. Il s'agit d'une révision permanente, ce qui veut dire que, si l'on cumule cette baisse sur la période 2010-2020, la perte totale représente quelque cinquante points de PIB. Pourquoi une perte aussi importante ? La dynamique de l'économie était surestimée : elle était liée à des phénomènes en partie insoutenables, qui ont conduit à des projections trop optimistes. Mais c'est aussi l'effet de la crise elle-même, avec des investissements qui ne se sont pas faits, des compétences qui se sont dévalorisées, un capital qui s'est mal réalloué en faveur des entreprises les plus productives, une inflation trop basse et un héritage important en termes de dette. La dette totale – privée et publique – a augmenté dans toutes les zones avancées, en dépit des efforts de désendettement, privé dans certains cas, public dans d'autres. Nulle part on n'a réussi à réduire l'endettement total, et différents phénomènes de substitution entre dette privée et dette publique ont été observés.

Une crise de ce type risque-t-elle de se reproduire ? Il est inexact de dire que rien n'a été fait pour maîtriser les dérives de la finance. Peut-être n'a-t-on pas fait assez, peut-être n'a-t-on pas fait tout ce qu'il fallait, mais, en 2008, c'est un segment étroit du marché immobilier qui a contaminé l'ensemble du système bancaire. Or nous avons traité cela en partie. Le marché immobilier a été largement assaini dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en Espagne et en Irlande, et toute une série de réglementations bancaires ont été prises, pour réduire l'effet de levier, imposer des ratios de capital plus important, des ratios de liquidité et, dans certains cas, des séparations bancaires très fortes. Ont en outre été instaurés des mécanismes plus précis pour gérer les crises bancaires. Il me semble que tout cela rend le système plus sûr. Certes, il faut rester vigilant, notamment sur la question du shadow banking, mais le scénario d'une répétition de cette crise n'est pas le plus probable.

Des crises d'un nouveau type risquent-elles de se produire ? Nous avions beaucoup sous-estimé l'interdépendance financière, parce que nous avions tendance à raisonner en flux nets. Si l'on raisonne en flux bruts de financement ou en stock, on s'aperçoit que l'interdépendance financière est beaucoup plus forte qu'on ne le pensait il y a une dizaine d'années. De ce point de vue, le risque que nous soyons touchés par des phénomènes d'instabilité qui se déclarent à l'autre bout du monde doit être réévalué à la hausse.

Ensuite, on note aujourd'hui de vraies fragilités. Les pays émergents ont tiré la croissance mondiale : au cours de la période 2007-2016, leur contribution a été six fois supérieure à celle des pays avancés, ce qui est considérable et nous a sauvés. Mais ce fut au prix d'un endettement, privé notamment, très fort dans les pays émergents. Dans un certain nombre de cas, cet endettement était gagé sur des scénarios de prix des matières premières ou de croissance qui se révèlent irréalistes. Cela vaut particulièrement pour la Chine, qui est de très loin le plus gros acteur. La poursuite de la croissance chinoise, qui a apporté une contribution si importante à la croissance mondiale, a été gagée sur une suraccumulation de capital pour des rendements nettement décroissants, financée par l'endettement d'entreprises publiques qui bénéficient d'une garantie explicite ou implicite de l'État. Nous avons là les ingrédients d'un ajustement qui sera certainement difficile et dont les répercussions internationales ne doivent pas être négligées.

Notre deuxième fragilité est un environnement d'inflation trop faible, qui a pour conséquence la persistance d'un endettement trop élevé, public ou privé. Dans un régime d'inflation normal, la dévalorisation de la dette par l'inflation éloigne l'avenir du passé. Aujourd'hui, le passé continue à peser extrêmement lourd du fait de la faiblesse de l'inflation et de celle de la croissance réelle. Dans un environnement de croissance nominale très faible, la dette continue de peser. C'est particulièrement net, bien sûr, en matière de finances publiques, et cela se traduit par une espèce d'illusion : lorsque la commission des finances considère la charge d'intérêt sur la dette publique, elle a l'impression qu'il ne s'est rien passé de très grave, puisqu'elle n'a pas augmenté et a même diminué. La contrepartie est que le stock de dette exprimé en ratio par rapport au PIB ne diminue pas, lui, et augmente même. Il n'est pas bon d'aborder la question de la soutenabilité de la dette sous l'angle des flux et des charges d'intérêt.

Avec l'inflation trop faible, se pose aussi la question de savoir si cela conduit à maintenir le taux d'intérêt réel en dessous du niveau d'équilibre. C'est un point débattu chez les économistes : y a-t-il une baisse séculaire du taux d'intérêt réel d'équilibre et risquons-nous, du coup, de nous trouver, avec une inflation trop faible, dans une situation où nous n'arriverions pas à atteindre le niveau du taux d'intérêt réel d'équilibre ? Les banques centrales ont raison d'agir avec vigueur par des moyens non conventionnels pour retrouver un niveau d'inflation normal. Bien sûr, cette stratégie comporte des risques : elle affecte la rentabilité des banques et des assurances, elle peut conduire à des phénomènes de développement de bulles sur les marchés d'actifs, mais je crois qu'elle est malgré tout préférable au risque de l'inflation trop faible, voire de la déflation. En outre, cette stratégie a tout de même permis un certain redressement du crédit, notamment avec une baisse des taux. Cela va dans le sens souhaité, même si l'inflation elle-même et les anticipations d'inflation restent encore trop faibles.

Je serai plus rapide sur la situation dans la zone euro. L'héritage est particulièrement lourd en Europe. La crise y a révélé des désajustements très profonds qui avaient été accumulés pendant la première décennie de l'euro, elle a révélé des faiblesses structurelles en matière de productivité et de compétitivité dans certains pays, et des failles systémiques dans l'organisation de la zone euro. Le poids de cette crise a donc été particulièrement lourd, d'autant qu'elle a été gérée de manière hésitante et que le séquençage de l'ajustement budgétaire d'un côté et du redressement de l'économie privée de l'autre n'a pas été le bon. Si nous voulons en dresser le bilan, la comparaison avec les États-Unis est éloquente.

Risquons-nous la répétition de ce type de crise ? Nous avons mis en place des éléments tout à fait importants. Le Mécanisme européen de stabilité est un mécanisme de gestion de crise dont nous manquions, le programme des opérations monétaires sur titres (OMT) a convaincu les marchés de la puissance de feu de la BCE, et nous avons eu une réponse systémique avec l'Union bancaire.

Ces réponses me semblent tout de même partielles. En ce qui concerne l'Union bancaire, qui est peut-être l'élément le plus systémique, nous n'avons pas d'accord sur la garantie des dépôts, et un risque d'exposition des souverains au risque bancaire subsiste à la marge, la responsabilité ultime de la recapitalisation continuant de peser sur les souverains. À l'inverse, les banques restent exposées au risque souverain, puisque, dans certains pays, elles détiennent de manière disproportionnée des actifs de leur propre souverain. Ce lien pervers entre banques et souverains qui avait été identifié comme un élément crucial de la zone euro n'est donc pas vraiment rompu. Je crois qu'il est important d'aller jusqu'au bout de la logique de l'Union bancaire, mais cela passera par des négociations difficiles compte tenu des réticences allemandes au partage des risques. Pour avancer, et aboutir, il faudra des concessions de part et d'autre.

Quels risques d'un nouveau type courons-nous en Europe ? Ce sont largement les mêmes que ceux que j'ai décrits tout à l'heure : le risque macroéconomique et le risque d'une inflation trop faible. Il faut y ajouter le risque politique induit par la mauvaise performance de la zone euro et le fait que la monnaie commune ne suscite l'adhésion que dans la mesure où elle produit de la prospérité. Nos faibles performances économiques actuelles sont donc en elles-mêmes un risque.

Les réponses appartiennent pour partie aux gouvernements et à l'Union européenne. Il s'agit de conduire des politiques de croissance et d'aller au terme du projet d'Union bancaire. Soyons capables de nous doter d'instruments pour répondre à des chocs extérieurs qui pourraient être violents. La question de savoir ce que nous faisons à la prochaine récession m'inspire de grandes craintes. Si l'on exclut l'« helicopter money », la politique monétaire est presque au bout de ses possibilités. En ce qui concerne la politique budgétaire, nous ne disposons pas, aujourd'hui, d'instruments communs qui permettent d'affronter un choc externe violent. Ce sont là des éléments de fragilité qui demeurent, même si, répétons-le, la BCE agit de manière résolue. Si elle menait une action de caractère quasi budgétaire – par exemple une politique de relance sans capacité de le faire en matière budgétaire –, ce serait évidemment une révolution et cette possibilité suscite, au sein de la BCE et ailleurs, de vives discussions.

Je vous remercie, monsieur le président, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les députés, de votre invitation, qui m'honore.

Pour faire face aux problèmes difficiles posés par la crise financière mondiale et la crise économique qu'a provoquée la montée de la défiance après la faillite de Lehman Brothers, les grands pays rassemblés au G20 se sont accordés pour alimenter la croissance par des politiques keynésiennes de soutien de la demande et des politiques monétaires visant à assurer la liquidité de l'économie. Ils se sont aussi accordés pour éviter toute forme de protectionnisme et assurer la stabilité financière par un renforcement systématique de la régulation bancaire. La mise en oeuvre de ces différentes décisions et politiques a été efficace. La récession fut d'une ampleur limitée et nous avons évité une grande dépression du type de celle des années trente. Par ailleurs, une nouvelle régulation des banques a été promulguée, qui a rendu très solide le système bancaire, en particulier en Europe. L'Europe a pour sa part dû faire face aux problèmes posés par la crise des dettes souveraines de la zone euro, en 2009-2010. La construction européenne a connu une avancée très significative, à vrai dire inimaginable avant la crise, et l'Europe a bénéficié d'une politique très efficace de la Banque centrale européenne.

Sur la base de ce constat, je voudrais examiner le présent et me projeter dans l'avenir pour évoquer successivement trois thèmes. Tout d'abord, malgré une conjonction de facteurs favorables assez exceptionnelle, la croissance est ralentie. La conjonction de facteurs favorables est assez évidente. En Occident, depuis la Grande Guerre, les taux d'intérêt ont rarement été à des niveaux aussi bas. De même, le niveau des prix de l'énergie et des matières premières a rarement été aussi favorable. Je rappellerai simplement qu'en 1986, le contre-choc pétrolier, intervenu à la suite d'initiatives, déjà, de l'Arabie saoudite, avait relancé la croissance économique dans tous les pays importateurs de pétrole, en particulier le nôtre, qui a alors bénéficié pendant deux ou trois ans d'une croissance forte. Enfin, l'inflation est à son niveau actuel pour de bonnes raisons : des raisons de concurrence au niveau mondial et entre les différents pays de l'OCDE.

Il est vrai qu'il y a peut-être de sérieux facteurs d'inquiétude. Le monde est de plus en plus dangereux. Le terrorisme, le problème de l'Ukraine, la guerre en Syrie et en Irak, tout cela est incontestablement de nature à perturber les initiatives économiques, en particulier le développement des échanges internationaux, tandis que la montée des populismes dans les pays de l'OCDE, y compris aux États-Unis, est extrêmement préoccupante.

Cependant, les facteurs d'inquiétude sont surtout économiques. Les moteurs de la croissance de ces dernières années sont aujourd'hui affaiblis. Les États-Unis ont connu une croissance assez vigoureuse au cours des dernières années, assez forte pour ramener le taux de chômage pratiquement au niveau du taux de chômage structurel, un peu en dessous de 6 %, ce qui était d'ailleurs le niveau visé par la Réserve fédérale pour faire évoluer sa politique. Les États-Unis sont donc plutôt en bout de cycle de croissance et on peut difficilement espérer que leur moteur joue un rôle aussi vigoureux dans les deux ou trois prochaines années, d'autant plus qu'ils sont affectés par la chute du prix du pétrole, qui met en cause leur industrie pétrolière nouvelle et la position de leader de la production énergétique mondiale qu'ils avaient acquise.

Il faut relativiser le problème que pose la Chine, dont le taux de croissance ne devrait être ramené que de 8 % à 6 %, mais il ne fait pas de doute qu'elle doit traiter des problèmes structurels aigus et changer de modèle de croissance. Sa croissance interne doit être plus significative, elle doit se préoccuper de la situation de son système financier et adapter ses structures après des années de croissance – des décalages se sont produits dans bien des domaines. Enfin, la Chine a un problème de gouvernance de pays centralisé en économie de marché.

Les pays émergents ont eux aussi des problèmes, très divers, mais qui sont toujours structurels et de gouvernance, et qui appellent des réformes. Cela vaut pour le Brésil ou l'Afrique du Sud, mais aussi pour plusieurs autres pays qui n'ont pas eu l'honneur d'être classés parmi les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). La Russie est en récession, à cause de la chute du cours du pétrole et de la crise qu'elle a provoquée en envahissant une partie de l'Ukraine. Sa croissance potentielle est faible, du fait du vieillissement. On ne peut donc guère compter sur elle pour alimenter la croissance, d'autant que sa part dans la production mondiale est limitée. Les pays exportateurs de pétrole sont très affectés par la chute des prix du pétrole. Cela peut créer des risques géopolitiques au Moyen-Orient. Incontestablement, cela a exposé les pays exportateurs très peuplés que sont le Venezuela et le Nigeria, voire l'Algérie, à des risques de déstabilisation sérieux.

Reste le Japon, qui semble sortir de la déflation, quoique lentement, à la suite des « abenomics », dont le volet monétaire a été très efficace, provoquant une chute de 30 % de la valeur du yen par rapport au dollar, ce qui a stimulé les exportations japonaises. La partie budgétaire des abenomics a hissé la dette publique japonaise à 200 % du PIB. Quant à la partie réformes de structure, elle reste assez largement à réaliser. On ne peut donc guère compter sur le Japon pour être un moteur de croissance.

En Europe, le Royaume-Uni a incontestablement connu une croissance significative au cours des dernières années. Lui aussi a réduit le taux de chômage à 5 % de la population active, ce qui est particulièrement remarquable, mais cela a été obtenu au prix de déséquilibres extérieurs assez sérieux ; les échanges courants britanniques sont déficitaires.

Reste la zone euro, excédentaire en balance des paiements, ce qui devrait lui donner des marges de manoeuvre pour redémarrer. La construction européenne a connu des progrès qui étaient imprévisibles, avec un renforcement à la fois de l'Union économique et monétaire et des règles budgétaires, la création de nouveaux indicateurs de divergence et l'Union bancaire. Tant en raison du plan Juncker qui a été mis en oeuvre que de la politique de la Banque centrale européenne, la zone euro devrait être un relais de croissance mondiale, mais elle ne l'est pas, pour des raisons qui tiennent, là aussi, au fait que des réformes de structure doivent être réalisées dans certains pays et globalement.

Je passe à mon deuxième thème : la stabilité bancaire. Pour l'Europe, cette stabilité est assurée, mais il faudrait s'en tenir aux décisions qui ont été prises et les appliquer avec discernement si l'on ne veut pas affecter le financement de la reprise attendue. Le G20 avait chargé le comité de Bâle de définir les conditions de la stabilité financière au niveau microéconomique des entreprises bancaires. Créé dans le courant des années quatre-vingt pour stabiliser le système bancaire international à la suite de la crise de dette souveraine des pays en développement qui avait affecté un assez grand nombre de banques, notamment les grandes banques américaines, ce comité faisait reposer ses prescriptions sur les ratios de solvabilité – soit le rapport entre les fonds propres de la banque et le volume de ses actifs moyens pondérés, c'est-à-dire l'addition de l'ensemble des engagements qu'elle a, chacun étant affecté d'un coefficient. Ces ratios ont été définis à l'origine d'une façon extrêmement simple, en 1985 : ils rapportaient les fonds propres aux actifs, indifférenciés, quels que soient les risques. Ce système, qui était primaire et n'était pas de nature à permettre un bon contrôle de la solidité des banques, a été abandonné au profit des actifs moyens pondérés, mais signalons que ce système est celui qu'on appelle aujourd'hui le « ratio de levier » et qui va être imposé à l'ensemble des banques pour des raisons tenant au développement du processus de régulation.

Ces ratios de solvabilité étaient de 4 % au sens strict du terme, ils doivent être portés à 7,5 %. La définition tant du numérateur que du dénominateur de la fraction a été modifiée : la définition des fonds propres est devenue plus restrictive et les coefficients affectés à un grand nombre d'éléments du dénominateur ont augmenté, ce qui a significativement durci les ratios de solvabilité. À vrai dire, ils ont été plus que doublés dans leurs effets.

À ces ratios ont été ajoutés à juste titre des ratios de liquidité. Le liquidity coverage ratio (LCR) a pour finalité d'assurer une bonne liquidité à court terme dans les établissements bancaires, tandis que le net stable funding ratio (NSFR) a pour vocation d'empêcher ou de limiter la capacité des banques à faire de la transformation, c'est-à-dire à utiliser de l'épargne à vue et à court terme – celle qui a la préférence des particuliers – pour financer des crédits à long terme qui sont nécessaires tant pour l'investissement que pour les États qui s'endettent.

Aux préconisations du comité de Bâle sont venues s'ajouter celles d'un Conseil de stabilité financière, qui rassemble les représentants des États et des banques centrales et doit, lui, assurer les conditions macroéconomiques de la stabilité financière. Ce conseil s'est surtout préoccupé jusqu'à présent, dans ses directives, des banques. Il a défini un certain nombre d'établissements comme systemically important financial institutions (SIFI), c'est-à-dire des institutions financières considérées comme systémiques du fait de leur taille. Il en a choisi 30 % et a prévu pour ces établissements de pouvoir relever le ratio réglementaire de solvabilité, des 7,5 % que j'indiquais tout à l'heure, jusqu'à un maximum de 12 %.

S'ajoute à cela l'obligation édictée par ce même conseil d'avoir les capacités d'absorber des pertes en cas de malheur. Cela s'appelle le TLAC (total loss absorbing capacity), qui conduit à porter les fonds propres, entendus cette fois au sens large du terme, à 16 % à partir de 2019 % et 18 % en 2022. Enfin, un ratio de levier fonds propres sur total de bilan a été ajouté : 6 % pour 2019 et 6,75 % pour 2022. Cela signifie que les banques doivent lever de 500 milliards à 1 200 milliards d'euros de capitaux. Ces recommandations ont été strictement retenues par les autorités européennes. Les Américains, de leur côté, avaient défini et mis en place assez vite un système spécifique par la loi Dodd-Frank, mais ils appliqueront certainement les recommandations du Conseil de stabilité financière.

La question d'éventuelles distorsions entre les uns et les autres ne se pose donc pas, mais il reste des problèmes d'une autre nature. En Europe continentale, le financement de l'économie repose aux trois quarts sur l'intermédiation bancaire, et il est assuré par les marchés pour le quart restant. Aux États-Unis, ces proportions sont inversées. Il va donc de soi que les normes qui ont été définies et qui s'appliquent naturellement au bilan des banques vont avoir un impact significatif sur les établissements européens. On va limiter leur capacité de transformation, qui était un de leurs métiers essentiels, et de ce fait limiter les possibilités de financement qui résultent de cette transformation, en même temps que l'on exigera d'eux un volume de fonds propres qui sera en gros le double de celui nécessaire auparavant pour réaliser les mêmes activités.

J'ajoute à cela la question des établissements systémiques, qui pose un problème spécifique à la France. Il y a une trentaine d'établissements systémiques au niveau mondial, mais quatre sont français. Il y a donc plus d'établissements systémiques français que d'anglais, d'allemands ou d'espagnols – et pas beaucoup moins que d'américains. Le financement de l'économie sera donc plus affecté par ces nouvelles règles en France que dans les pays voisins. C'est une situation d'autant plus singulière qu'il n'est pas tout à fait évident que ces grands établissements soient plus dangereux que d'autres. Ce n'est pas ce qu'a démontré la crise. Elle a même démontré le contraire. Les quatre grands établissements français ont résisté et n'ont pas eu besoin des subsides publics pour survivre, au contraire de la plupart des grands établissements des pays voisins et de plusieurs établissements américains. En outre, les Américains conservent naturellement la possibilité de maintenir des établissements comparables à ces établissements français. Ils vont donc concurrencer les établissements français sur le territoire européen. Les résultats sont déjà visibles : selon une récente étude du centre de réflexion Bruegel, la part des Américains sur le marché européen du financement des entreprises est passée de 37 % à 44,5 % entre 2005 à 2015, cependant que la part des Européens passait de 54,5 % à 46,5 %.

Je termine par un troisième sujet, à savoir le soutien de la croissance par la création de liquidités au niveau mondial. Celle-ci a des avantages considérables, mais elle pose aussi un certain nombre de problèmes, qui peuvent être autant de facteurs de crise.

La croissance des liquidités au niveau mondial est spectaculaire. D'après une étude de Natexis, la base monétaire mondiale, c'est-à-dire l'addition des bases monétaires par pays dans l'ensemble du monde, représentait 8 % du PIB mondial en 1990, soit 2 000 milliards de dollars. En 2007, elle s'élevait à 7 000 milliards de dollars, soit 15 % du PIB mondial. En 2015, elle s'élève à 20 000 milliards de dollars, soit 28 % du PIB mondial.

Certains spécialistes ont considéré ce doublement de la base monétaire mondiale en dix-sept ans comme l'une des causes de la crise financière de 2008. L'ensemble a pourtant été de nouveau multiplié par deux en huit ans, depuis la crise. Incontestablement, il est alimenté par les réserves et excédents constitués au fil des années par les grandes banques centrales des pays asiatiques et des pays producteurs de pétrole, mais aussi par le gonflement des réserves des banques centrales des pays industrialisés, destinées à assurer la mise en oeuvre de la politique de facilité monétaire.

Ces politiques de facilité monétaire étaient indispensables pour éviter une crise systémique en 2008 comme pour faire face à la crise des dettes souveraines de la zone euro de 2010 à 2011. Les politiques de quantitative easing qui ont été développées depuis cette date ont été essentielles pour éviter la déflation, soutenir la croissance et limiter la charge d'intérêts des dettes publiques qui se sont fortement accrues pendant cette période. Pour la France, lorsque je présidais la commission sur la dette publique en 2005, j'avais écrit que la charge de la dette oscillait entre 40 et 42 milliards d'euros. Elle reste aujourd'hui du même ordre de grandeur. Il ne fait donc pas de doute que ces politiques ont été utiles.

Mais elles ne peuvent être éternelles, car elles posent un certain nombre de problèmes. Elles provoquent des mouvements internationaux de capitaux qui sont déstabilisateurs pour les économies émergentes et pour le taux de change de leur monnaie ; ces pays se sont plaints, au demeurant, au cours des dernières années, lorsque la Réserve fédérale américaine a commencé de faire évoluer sa politique monétaire. Les taux zéro sont décourageants pour l'épargne, en particulier pour celle des classes moyennes, qui ne savent pas où placer leur argent en toute sécurité. La protestation récente des épargnants allemands est significative à cet égard ; celle des porteurs du livret A en France ne l'est pas moins.

Cette politique est dommageable pour le fonctionnement du système bancaire, dans la mesure où elle pose un problème de financement. Mais elle est surtout génératrice de bulles. Ces bulles, telles que nous en avons connu une sur les actions chinoises et comme il en existe encore sans doute sur l'immobilier britannique, doivent nous remettre en mémoire que l'éclatement de la bulle immobilière américaine, provoqué par la crise des subprimes, a causé en 2008 une crise financière mondiale. Il faut donc y faire attention.

La bulle actuelle, c'est la bulle obligataire. Elle est très exactement la contrepartie des avantages tirés d'un niveau de taux d'intérêt ramené très bas par la politique des banques centrales occidentales. Cette bulle se manifeste non seulement par ce niveau très bas des taux d'intérêt, mais aussi par le fait que le coût du risque n'est évalué que d'une façon très limitée. Les spreads de crédit ne sont pas très révélateurs des niveaux de risque. Il y a trop de liquidités qui s'investissent sur le marché obligataire, ce qui est typique d'une situation de bulles.

L'éclatement d'une telle bulle pose des problèmes très sérieux aux investisseurs. S'il y a une rupture brutale du niveau des taux d'intérêt à long terme, il en résulte un appauvrissement de tous les investisseurs qui ont à leur bilan, ou dans leur patrimoine, un niveau important d'obligations. Ce n'est pas si grave dans les patrimoines, car ils peuvent conserver l'obligation jusqu'à son terme, même si elle perd, naturellement, sa liquidité. En revanche, chez les assureurs, dans les fonds de pension, dans les sociétés d'investissement, dans les SICAV des fonds communs de placement, tout cela se traduit par une perte en capital qui a des effets économiques dramatiques. Il faut donc absolument éviter l'éclatement d'une bulle obligataire.

C'est particulièrement important pour la zone euro, dans la mesure où sa solidité dépend fondamentalement de la conviction qu'ont aujourd'hui tous les investisseurs qu'elle va rester identique dans son contenu et que la Banque centrale européenne appliquera les politiques nécessaires pour assurer la sécurité des dettes souveraines à l'intérieur de la zone. Tel est le pacte actuel sur lequel est fondée la solidité de notre système.

Dans l'hypothèse où une bulle obligataire éclaterait quelque part dans le monde, il va de soi que les gens s'interrogeraient de nouveau. Il est donc important d'éviter que se posent des problèmes. Il est très souhaitable, pour la zone euro, qu'un Brexit soit évité. Il l'est tout autant que n'émergent pas d'autres problèmes de dette souveraine au sein de la zone euro dans les années à venir.

Des problèmes structurels se posent aujourd'hui dans tous les pays du monde. La solution réside dans la maîtrise des finances publiques, accompagnée de réformes structurelles qui permettraient de réanimer la croissance potentielle. Pendant que les États avanceront dans la modernisation de leur système, les banques centrales auront le temps de réduire à néant les risques de bulle obligataire.

Le sujet est si vaste que je ne m'attarderai que sur quelques points.

Rappelons tout d'abord le contexte macro-économique hérité de la crise. La crise économique très grave de 2008, qui a vraiment commencé comme la crise de la Grande Dépression des années 1930, a été heureusement en partie endiguée par des politiques monétaires très expansionnistes, mais aussi, dans certains pays, par des politiques budgétaires agressives. La plupart des grandes zones monétaires subissent encore les séquelles de cette crise, avec des taux d'intérêt qui sont nuls ou presque, que ce soit aux États-Unis, au Japon, à la BCE ou à la Banque d'Angleterre. Cette situation est tout de même très inédite. Les bilans des banques centrales connaissent par ailleurs une expansion massive.

En outre, le niveau de dette est très élevé – je tiens à souligner ce facteur de risque. Du fait de la crise, les dettes des États ont énormément augmenté. Pour certains pays, cela est dû à la mutualisation des risques de leur système financier. En Irlande et en Espagne, les chiffres sont spectaculaires. En 2007, l'Irlande est entrée dans la crise avec une dette qui ne s'élevait qu'à 24 % de son PIB ; en 2015, elle en représente 100 %. Ce n'est pas dû uniquement à la mutualisation des risques de son système financier, puisque la récession a également produit des effets ; néanmoins, c'est impressionnant. En 2007, l'Espagne est entrée dans la crise avec une dette qui ne s'élevait qu'à 36 % de son PIB ; en 2015, elle en représente aussi 100 %. Pour mémoire, la France est entrée dans la crise, en 2007, avec une dette qui ne s'élevait qu'à 64 % de son PIB ; en 2015, elle en représente 96 %.

La dette privée ne reste pas moins élevée que la dette des États, même si elle varie selon les pays. Dans certains secteurs, elle continue à croître. Des créances douteuses dans le bilan des banques constituent par ailleurs un facteur de risque dans certains pays de la zone euro.

Dans ce contexte, la croissance n'est pas repartie dans la zone euro et le chômage reste élevé, alors que l'économie mondiale est en train de ralentir. Une partie de cette croissance faible est due au désendettement progressif de certains acteurs, partant à une baisse de la demande agrégée, ou à un frein à l'investissement dû au surendettement : dans un environnement où les dettes sont élevées, les investisseurs ne pensent pas que les rendements vont être tout à fait à la hauteur, car cela induit énormément d'incertitudes. L'on peut également penser à des problèmes liés au progrès technique, à des problèmes institutionnels ou à la problématique d'une stagnation séculaire. Le surendettement est le premier facteur de risque.

Les pays émergents constituent le deuxième facteur de risque. La Chine, deuxième économie mondiale, est en train de ralentir de façon significative. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que cela montre qu'elle est en mutation. Elle doit sortir d'un modèle économique tourné vers les infrastructures et l'exportation, avec une croissance qui n'était certainement pas soutenable dans le long terme ; ce modèle fondé sur l'accumulation de capital doit être remplacé par un modèle tourné vers la consommation et les services, mais aussi vers l'innovation.

Cette nouvelle phase prend du temps et nécessite une réforme des institutions. Il n'est pas déraisonnable que la croissance baisse, mais la question est de savoir combien de temps cette transition va durer et quels sont les risques qui y sont associés, outre ses effets induits sur les autres pays émergents et sur l'économie mondiale. L'un des facteurs de risque est que la dette chinoise a crû énormément, en particulier celle des entreprises.

À cause des politiques expansionnistes des banques centrales, un énorme volant de liquidités est à la recherche de rendement sur les marchés financiers. La pratique du carry trade se développe, qui consiste à investir dans des taux d'intérêt élevés en se finançant à des taux d'intérêt bas et en faisant un pari spéculatif sur le mouvement du taux de change. De nombreuses entreprises chinoises ont ainsi pu se financer sur les marchés. Le problème est qu'une partie de cet endettement est libellé en dollars : si le passif est en dollars et que les revenus sont en monnaie locale, il y a aussi un risque que cette dernière se déprécie. La tendance à la baisse de la monnaie chinoise, le renminbi, peut faire naître des inquiétudes sur la soutenabilité de la dette de certaines entreprises et faire anticiper des remboursements anticipés de cette dette en dollars, pour parer à une poursuite de la baisse du taux de change.

Si tel est le cas, je pense que des variations brutales du renminbi pourraient être plus déstabilisantes sur les marchés internationaux que les mouvements sur les marchés d'actions chinois durant l'été : spectaculaire par son ampleur, leur chute n'est que celle d'un marché somme toute peu important par son volume. Elle n'avait donc pas d'effet trop grand sur l'économie réelle, à la différence ce qui se produirait en cas de chute du marché des changes, en Chine, mais aussi dans les autres pays émergents.

Le durcissement progressif de la politique monétaire constitue le troisième facteur de changement. La politique monétaire américaine a un impact important sur le cycle financier mondial. Elle influe en particulier sur les primes de risque des actifs financiers. À cet égard, je partage l'avis de M. Pébereau que ce risque n'est pas actuellement bien reflété dans les prix. Quand la politique monétaire est très expansionniste, les spreads de taux tendent à être tous très bas ; avec un durcissement progressif, le danger serait que les spreads de taux commencent à se rouvrir de manière beaucoup plus hétérogène.

Traditionnellement, le durcissement de la politique américaine est lié à une augmentation des primes de risque, à une augmentation de la volatilité et à une dépréciation des monnaies, en particulier celles des pays émergents. Or une inadéquation de leur monnaie, que ce soit au passif ou à l'actif, pour leurs entreprises ou pour leurs banques, peut amener des faillites, notamment en cas de dévaluation brutale due à des fuites de capitaux.

De 2000 à 2007, les flux internationaux ont été dominés par les banques. Ils étaient assez volatils, comme l'a montré en 2008 la chute massive des flux internationaux de capitaux, en particulier bancaires. Depuis 2008, les flux internationaux sont plus nombreux à venir des fonds d'investissement, qui effectuent des placements de portefeuilles en actions ou en obligations. Je pense à des acteurs tels BlackRock ou Pimco. Des rachats massifs de ces fonds, opérés par des investisseurs qui auraient besoin de liquidités, pourraient-ils conduire à des effets très déstabilisants sur les prix de certains actifs, en particulier pour certains pays émergents ? C'est difficile à établir et à calculer, mais il faut observer les effets de concentration et d'illiquidité des investissements de ces acteurs, qui pourraient déstabiliser les prix et, ce faisant, déstabiliser d'autres bilans.

Quant aux autres politiques monétaires que la politique américaine, notamment la celle de la zone euro, on peut se poser la question de leur efficacité décroissante. Il est clair qu'elles sont très importantes pour réparer les marchés. L'intervention de Mario Draghi en juillet 2012 a peut-être sauvé la zone euro. Depuis, il est difficile pour la BCE de remplir son mandat de stabilité des prix et de tenir son objectif d'une inflation annuelle proche des 2 %, notamment en raison de la chute du prix des matières premières. Comme l'a dit à de nombreuses reprises, et à juste titre, son gouverneur, la politique monétaire ne peut pas tout faire ; elle doit être accompagnée par des politiques budgétaires appropriées et par des réformes au niveau national et au niveau européen. Pour tout dire, la BCE se sent assez seule. Étant donné la fragilité de la zone euro vis-à-vis des chocs de prime de risque, il faut se demander si le quantitative easing peut nous protéger pendant assez de temps pour que le poids de la dette décroisse suffisamment, dans un contexte de croissance nominale très faible. Autant dire que, si l'on ne fait rien, l'on va mettre des décennies à se désendetter.

Je voudrais terminer en évoquant deux risques.

La crise des réfugiés divise l'Europe, alors que des solutions en faveur de l'intégration relèvent assez clairement des compétences européennes. Plus on investira tôt dans le capital humain des réfugiés ou dans des logements, plus les retombées économiques positives arriveront rapidement, sans même évoquer le facteur humain. Malheureusement, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose de ce côté.

D'autre part, un Brexit constituerait un choc assez important, à la fois pour l'économie réelle et pour le système financier. La dernière méta-analyse des sondages réalisée par le Financial Times montre que 46 % des sondés seraient en faveur d'un maintien dans l'Union et 40 % en faveur d'un départ. Ce n'est tout de même pas très rassurant, même s'il y a beaucoup de volatilité dans ces sondages. Les modèles qui s'efforcent de calculer les effets d'un Brexit reposent sur des analyses du commerce, qui dépendent de la renégociation, mais aussi sur les transferts et la régulation. Nombre de risques sont cependant difficilement quantifiables, en particulier les risques politiques et les conséquences sur l'Écosse ou sur d'autres parties de l'Union européenne. C'est un risque à ne pas sous-estimer.

Vous avez tous évoqué le risque d'une crise obligataire. Quelles sont, selon vous, les possibilités pour la BCE de sortir de cette politique de taux nuls ou négatifs, qui change totalement le paradigme ? Sait-on vraiment mettre un prix sur les actifs quand les taux sont négatifs ?

S'agissant de la transmission bancaire de cette politique, je crois que la BCE fait du market making, ou services de tenue de marché, à la place des établissements bancaires eux-mêmes. Ne doit-on pas revenir à un fonctionnement plus logique, loin de toute captation par la BCE de ces services de tenue de marché ?

Madame Rey, vous avez évoqué la capitalisation du géant de la gestion BlackRock, deux fois supérieure au PIB français. Les entités de ce type, qui ne sont pas des établissements bancaires, n'ont-elles pas un poids trop important ? Ne faudrait-il pas leur appliquer une réglementation proche de celle qui est appliquée aux établissements bancaires ?

J'aborderai deux questions macro-économiques.

La croissance mondiale dans la décennie qui précédait 2008 s'établissait à 4 % par an ; elle ne s'élève qu'à 3 % aujourd'hui. Ne peut-on faire l'hypothèse que la croissance mondiale d'avant 2008 était excessive, du fait de la politique monétaire trop accommodante du gouverneur de la Réserve fédérale dans les années 1990 ? Imaginons que ce taux de croissance mondiale soit compris entre 0,5 % ou 1 %. En valeur absolue, cela correspondrait à un volume excédentaire oscillant entre 3 000 et 5 000 milliards d'euros, que quelqu'un devra bien accepter de perdre. Les dépréciations qui ont eu lieu dans le sillage des événements de 2008 ont un volume estimé à 1 000 à 2 000 milliards d'euros. Il resterait donc encore 1 000 à 2 000 milliards de pertes à absorber. L'éclatement de la bulle obligataire ferait supporter aux épargnants européens cette seconde phase de dépréciation. Ou faut-il s'attendre plutôt à une perte de richesse sur les biens immobiliers ou sur les investissements non productifs ?

Quant à la situation dans la zone euro, qui croire ? Le taux de chômage s'y établit à 10 %, mais comment penser que l'écart entre la croissance effective et le potentiel de croissance à moyen et long terme (output gap) se serait déjà fermé, comme veut nous le faire croire la Commission européenne ? Je n'arrive pas à croire que tout le chômage actuel soit du chômage structurel. La croissance potentielle de la zone euro ne peut pas elle non plus ne s'élever qu'à 0,8 % par an. Quelles sont vos recommandations macroéconomiques en la matière ? Si, par malheur, nous étions vraiment en output gap fermé, ne faudrait-il pas demander très vite à M. Draghi d'arrêter une politique monétaire qui va nous faire connaître une inflation réservée ? Quelle est votre analyse sur la situation exacte du retard de demande de la zone euro ?

Vous avez évoqué toute une série de problèmes : le stock de la dette publique et privée, l'inflation basse, l'endettement des BRICS et les turbulences économiques qui en découlent, les risques géopolitiques non dénués d'incidences économiques, les problèmes de ratio de liquidité…

À propos de ces derniers, il semble que les LCR soient des normes prudentielles internationales qui ne sont pas appliquées partout. Vous avez en effet évoqué le financement participatif à travers le secteur non régulé ou la finance parallèle (shadow banking). Ils prennent en effet de plus en plus d'importance, comme les produits structurés non maîtrisés, comme l'a prouvé la chute de Lehman Brothers.

Quel est l'impact sur les banques françaises de ce financement qui nous échappe ? Certains de nos voisins européens ne respectent pas les nouveaux ratios bancaires. Que répondez-vous aux banques qui estiment que ce sont les critères de Bâle III, agrémentés des nouveaux ratios, tels que le TLAC ou le NSFR, qui favorisent et nourrissent le basculement vers les intermédiaires financiers non bancaires, le shadow banking, non régulé, augmentant ainsi les risques systémiques ?

Le stock de l'endettement public et privé a également été évoqué ; il est très important. Vu la faiblesse des taux d'intérêt, les endettés privilégient le remboursement du capital à l'investissement. Que faire pour soutenir ce dernier ?

Quelles sont les causes structurelles de l'affaiblissement des taux de croissance dans le monde, en particulier dans la zone euro ? Quelles sont les politiques susceptibles de les relancer ou de les faire augmenter ?

La politique non conventionnelle d'assouplissement monétaire ou quantitative easing n'a fait qu'augmenter la dette publique et la dette privée. L'éclatement de la bulle obligataire signerait la fin du versement des retraites là où elles sont garanties par des fonds de pension. Mais la chute du capital détenu sous forme d'assurance vie toucherait tout autant les épargnants français, se propageant au reste de l'économie par l'effet induit par la contraction de leur richesse. Comment éviter dès lors l'éclatement de la bulle obligataire ?

La croissance économique s'érode en Europe, captée par les pays en voie de développement – ce qui constitue somme toute une forme de rééquilibrage – et surtout par les détenteurs de capital et les titulaires de revenus élevés, dont les rentrées d'argent ne diminuent pas, comme en témoigne aujourd'hui l'augmentation de la rémunération du président-directeur général de Peugeot. Et je ne parle pas de l'évasion fiscale.

Il faudrait aussi prendre en compte le coût des réparations dans le calcul de la croissance, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement ou dans la vie sociale en général.

La relance monétaire et la relance budgétaire ne permettent pas de sortir de l'ornière. Si la première a permis d'éviter le pire en 2008, la seconde est plutôt condamnée par l'Europe. En France, il y a eu cinq épisodes de relance budgétaire depuis 1974 : ils ont tous conduit à un accroissement des dépenses de l'État, à une moindre augmentation des recettes et à un alourdissement de l'endettement. Ne serait-il pas temps de réfléchir à un changement de modèle ?

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) se dit préoccupée par la faiblesse des investissements dans les infrastructures dans l'Union européenne. Qu'en pensez-vous ?

Monsieur Pébereau et madame Rey, vous considérez la Chine avec tout le sérieux nécessaire. Dans certains cercles, l'on daube pourtant sur son taux de croissance… Avec ses défauts comme avec ses mérites, son système actuel de pilotage conduit à un changement d'équipe longuement préparé tous les dix ans en moyenne. Dans le Wall Street Journal, on s'inquiète a contrario de l'emballement du phénomène Trump, comme s'il fallait redouter une rupture dans l'histoire financière. Pourtant, rappelons-nous qu'en 2008 ce sont le président Bush junior et son secrétaire d'État au Trésor qui ont laissé tomber Lehman Brothers au bénéfice de Goldman Sachs, contribuant ainsi à l'aggravation de la crise.

Vous avez évoqué la question des créances douteuses dans le bilan des banques. Le phénomène est-il maîtrisé ou continue-t-il de se développer ?

Quelque 47 milliards d'euros ont été alloués aux programmes d'investissements d'avenir (PIA) et le Premier ministre a récemment annoncé une dotation de 10 milliards d'euros supplémentaires. Le rapport de France Stratégie, publié hier, confirme la pertinence des priorités stratégiques retenues dans le cadre des PIA. Mais les nouvelles grandes régions, animatrices de pôles de compétitivité, jouent-elles effectivement tout leur rôle dans leur mise en place ? Comment les PIA s'articulent-ils, au niveau européen, avec le « plan Juncker » ?

Après avoir entendu des exposés d'une si grande qualité, je me demande comment nous pouvons ne pas y arriver… S'il y a cependant une bonne nouvelle, c'est que, avec le Brexit, l'Europe aurait l'occasion de repartir sur des bases qu'elle n'a plus. Nous avons de moins en moins à partager. Comme nous ne perdrions pas de vue le Royaume-Uni, ce serait aussi une réponse aux tropismes en tout genre – tropisme latin, tropisme allemand, tropisme nordique, tropisme de l'ex-URSS, tropisme des Balkans –, pour retrouver un bien commun, en traitant la City en partenaire, sans forcément la maintenir au coeur de notre dispositif. Comment peut-on « retaper » l'Europe ?

L'économiste Patrick Artus avait déjà attiré notre attention, au cours de la précédente table ronde, sur les possibilités d'éclatement de la bulle obligataire. Cette préoccupation monte, ce qui est particulièrement inquiétant pour les épargnants français, qui y sont exposés à travers la détention de leurs portefeuilles en assurance vie. Dans ce contexte, que conseillez-vous à nos dirigeants nationaux ?

Les mesures prudentielles adoptées après la crise de 2008 pénalisent le dispositif français, qui repose sur de grandes banques, astreintes à des contraintes plus lourdes, tandis que le financement de l'économie s'opère davantage qu'ailleurs par le canal bancaire plutôt que par le canal des marchés. J'ajouterais que nos banques mutualistes sous-capitalisées sont encore plus confrontées que les autres à ces difficultés. Toutes ces limitations pèsent sur le bon élève français, et non pas sur celui qui est à l'origine de la crise de 2008.

Quant à la crise chinoise, n'est-elle pas plus grande et plus lourde de conséquences que vous ne le dites ? Dans ma circonscription, des entreprises qui exportent là-bas vont jusqu'à dire que l'activité s'arrête. La croissance chinoise ne passe-t-elle vraiment que de 8 % à 6 %, ou n'est-ce pas plutôt de 8 % à 3 % ?

Je vous ai beaucoup entendus parler de la Chine, du Japon, des États-Unis ou du Royaume-Uni, mais beaucoup moins de l'Union européenne, sauf s'agissant de la crise des migrants. Les plans d'investissement européens ne manquent-ils pas d'ambition ? L'Europe ne devrait-elle pas se prendre en main dans ce domaine ?

Est-il possible de développer des outils qui permettent de rendre les États moins dépendants des emprunts sur les marchés financiers ?

Vous nous interrogez sur la croissance : quelle sera la croissance mondiale ? quelles implications aurait une croissance plus faible ? quelles sont les causes de cet affaiblissement et que convient-il de faire dans la zone euro pour y remédier ?

Nous avons récemment travaillé sur les perspectives de la croissance mondiale, et je peux confirmer les chiffres de Mme Berger : elle était de 4,1 % entre 1997 et 2006, avant de tomber à 3,5 % entre 2007 et 2016, si l'on retient les prévisions actuelles. Cet affaiblissement est essentiellement dû au ralentissement des économies avancées, la croissance des économies émergentes au cours de cette période ayant probablement été excessive au regard de leurs capacités : dans un certain nombre de cas, cette croissance est d'ailleurs assez lourdement révisée à la baisse.

Pour l'avenir, la capacité de rebond des pays avancés après cette phase de très faible croissance s'oppose à des facteurs d'affaiblissement : le vieillissement, le niveau d'endettement, le ralentissement des pays émergents, les problèmes dans la répartition du revenu et la manière dont cela affecte la croissance. Pour la prochaine décennie, nous ne misons donc pas spontanément sur une accélération de la croissance mondiale par rapport à ce que nous avons connu depuis 2007, soit 3,5 %.

Bien sûr, il existe des aléas, tant négatifs que positifs. Parmi les aléas négatifs, on trouve les problèmes d'équilibre entre épargne et investissement ; ou encore la possibilité de problèmes plus marqués encore dans les pays émergents, ce que l'on appelle la trappe à revenus intermédiaires. Un aléa positif réside dans l'éventualité d'un redressement de la productivité.

Comment absorber ce ralentissement de la croissance ? Je n'ai pas bien compris le calcul de Mme Berger. Des valorisations boursières très élevées anticipaient de manière excessive un accroissement de la croissance, mais cela s'est corrigé de manière automatique. Cette correction crée un problème d'effet de richesse, mais pas de problèmes financiers fondamentaux.

Ce qui pose problème, c'est d'absorber un choc lorsque la contrepartie est de l'endettement. C'est l'inquiétude que l'on peut avoir concernant un certain nombre d'économies émergentes, qui se sont endettées en gageant leur endettement sur des perspectives favorables de croissance, qui ne se sont pas réalisées. En ce qui concerne l'Europe, la question de la soutenabilité de nos niveaux d'endettement se pose si la croissance reste aussi faible.

Cela nous amène à la deuxième question de Mme Berger : peut-on croire à des perspectives de croissance aussi faibles pour la zone euro ? Nous ne pensons pas que l'output gap soit fermé, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune capacité de réduction du chômage ou de l'insuffisance relative de la demande dans la zone euro en dehors de toute mesure structurelle. Il est très difficile de prétendre qu'une économie qui connaît 10 % de chômage, avec une inflation trop faible, tourne à pleine capacité. À l'évidence, l'économie de la zone euro ne tourne pas à pleine capacité, mais certaines économies en sont proches, tandis que d'autres sont encore à des niveaux de sous-capacité très importants.

Le problème est que nous ne savons pas bien gérer ces déséquilibres, ce qui se traduit par tous les problèmes de régulation salariale et d'équilibre épargne-investissement dans la zone euro. L'Allemagne a aujourd'hui un excédent du commerce extérieur de plus de 8 points de PIB : il existe donc un déséquilibre interne massif qui se traduit par un déséquilibre externe, l'excédent extérieur de la zone euro.

En plus de ce problème de régulation, il existe aussi un problème de potentiel de croissance de la zone euro. Si une croissance de 0,8 % est très faible, il est indubitable que le potentiel de croissance de la zone euro s'est affaibli. Nous ne pouvons pas raisonner comme si tout notre choc était un choc de demande : nous avons des problèmes structurels, et je partage l'avis d'Hélène Rey : la BCE est dans le vrai lorsqu'elle affirme que ce sont les gouvernements qui ont la responsabilité de prendre les mesures pour accroître le potentiel de croissance, ce n'est pas à elle de le faire.

S'agissant à présent de la bulle obligataire, je ne partage pas l'avis de Michel Pébereau. Je n'aime pas cette expression, parce qu'une bulle est une valorisation qui ne correspond pas aux fondamentaux et à ce que souhaitent les acteurs de la politique publique. En l'espèce, le niveau des taux d'intérêt obligataires correspond exactement à ce que souhaite la BCE. Ce n'est pas une aberration de marché, mais la réponse à une politique systématique d'achat d'actifs pour réduire les taux d'intérêt à long terme afin de relever la demande et l'inflation dans la zone euro.

Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de difficultés au moment de sortir de cette stratégie. C'est toujours délicat, et nous voyons bien toutes les précautions prises par la Réserve fédérale lors de la phase de normalisation. La normalisation à partir d'une politique non conventionnelle très vigoureuse est difficile, du fait des réactions brutales d'une série de segments de marché lorsqu'ils s'aperçoivent que l'orientation s'inverse. Mais nous n'en sommes pas du tout là ; nous réfléchissons à ce que nous ferions si cette politique ne produisait pas les effets attendus, ou s'il y avait un affaiblissement prononcé de la demande internationale. Les dernières déclarations de Peter Praet, économiste en chef de la BCE – bien que partiellement contredites par Benoît Coeuré – semblent confirmer l'hypothèse de l'« helicopter money », c'est-à-dire d'une relance quasi budgétaire organisée par la banque centrale en l'absence de capacités de relance budgétaire collective de la zone euro.

La question se pose néanmoins de savoir comment nous allons en sortir, et il existe en effet le risque qu'un développement obligataire brutal sur le marché américain affecte le marché européen par effet de contagion. Il faut donc être très attentif, surtout compte tenu du niveau d'endettement très élevé que nous connaissons.

S'agissant de la Chine, je partage les inquiétudes exprimées par M. Le Fur. Je crains qu'il ne s'agisse pas d'un simple ralentissement de l'économie chinoise, qui passerait d'une croissance de 8 % à une croissance de 6 %. Le risque d'un ajustement brutal est réel. Rappelez-vous la situation de l'économie française dans les années soixante-dix : la croissance était de 5 %, puis le choc est survenu. Lorsque nous nous sommes réveillés, nous avons constaté que notre potentiel de croissance était sérieusement réduit, et il a été très difficile de surmonter cet obstacle. Cela a été vrai pour la France, pour d'autres pays européens, ainsi que pour le Japon et la Corée.

La transition vers un régime de croissance plus faible est très difficile, car la situation antérieure est caractérisée par un niveau d'investissement excessivement élevé. Lorsque l'on commence à anticiper une réduction de la croissance, il s'opère une révision brutale de l'investissement. Ce sera particulièrement vrai dans le cas de la Chine, qui connaît un taux d'investissement de 45 %, ce qui ne correspond en rien aux besoins d'une économie qui croît à 5 % ou 6 %. Il y a donc un risque de ce point de vue, qui est aussi financier, puisque tout cet investissement est financé par l'endettement d'entreprises publiques pour des projets dont la rentabilité ou le rendement socio-économique est extrêmement faible. Cela risque donc de se répercuter, in fine, dans les comptes publics.

S'agissant du programme d'investissements d'avenir, France Stratégie a publié hier le rapport du comité d'examen à mi-parcours, que j'ai confié à l'ancien président de la Banque européenne d'investissement, Philippe Maystadt. Ce rapport nous a été demandé par Louis Schweitzer, qui souhaitait un regard extérieur sur les résultats obtenus par le PIA. Ce rapport donne un avis positif sur l'innovation que constitue le PIA, les orientations qui ont été données, la recherche de l'excellence et les instruments qui ont été utilisés. Il formule des réserves sur deux points. Tout d'abord, un certain nombre de débudgétisations ont été réalisées à l'occasion du PIA ; le rapport les chiffre à 14 % du montant total, et 35 % du flux de décaissement jusqu'à présent. Le rapport préconise de revenir à la logique spécifique du PIA, et de ne pas s'en servir pour faire de la débudgétisation. Il est également critique sur le paysage universitaire en Île-de-France : autant nous avons connu des succès dans la constitution de pôles universitaires nouveaux en région, autant les choses se passent difficilement en Île-de-France parce qu'un certain nombre d'acteurs ne jouent pas complètement le jeu.

S'agissant de la dimension européenne du PIA, je suis frappé que cet instrument original ne soit pas connu hors de France. J'ai précisément choisi Philippe Maystadt parce qu'il n'est pas français, mais belge, et il a été très intéressé par le PIA. Il considère que c'est une vraie innovation de politique publique qui mériterait d'être reproduite. Selon lui, l'idée d'investir dans le capital humain et dans la connaissance – qui représentent approximativement la moitié du PIA – serait une addition importante au plan Juncker. Pour améliorer ce dispositif, on pourrait construire des instruments permettant d'investir davantage dans la connaissance et dans la formation plutôt que dans les infrastructures traditionnelles.

Je partage assez largement les avis de M. Pisani-Ferry.

S'agissant de la perte de croissance occasionnée par la crise, et la manière de la compenser, je souhaite insister sur deux points. L'idée, issue d'un calcul compliqué que je ne connais pas, selon laquelle la perte de croissance économique doit être compensée par des pertes pour certains acteurs conduit à s'interroger sur l'identité de ces acteurs, et la façon dont ces pertes leur seraient imputées. Qui devrait subir ces pertes ? Les épargnants européens ne sont pas responsables de la crise financière mondiale. Comment répercuter ces pertes ? L'idée de mettre en cause des contrats d'emprunts réalisés par des entreprises et des États est meurtrière en termes de perspectives de développement. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation dans laquelle les différents pays et les différentes régions du monde font jouer leurs avantages comparatifs : la production mondiale se répartit en fonction des avantages comparatifs de chacun. Les pays industrialisés ont un avantage comparatif considérable : l'État de droit. Pour tous les économistes, l'État de droit signifie le respect du contrat et de la propriété. La raison pour laquelle de nombreux investisseurs continuent à investir dans les pays industrialisés alors que les perspectives de rentabilité dans les pays émergents sont sans commune mesure, est précisément l'absence d'État de droit dans ces pays émergents. Si un pays développé abandonne l'État de droit, alors il perd son avantage comparatif essentiel. Dès lors, la question est de savoir si son coût du travail est compétitif par rapport à celui des pays émergents – la réponse est connue – et si le capital y est plus productif que dans les pays émergents – la réponse est également connue.

L'État de droit est la principale force des pays européens dans ce domaine, même par rapport aux États-Unis ou à d'autres États développés, parce que la création de l'Union européenne, qui a conduit à cumuler les préoccupations des uns et des autres, nous a fait développer un État de droit particulièrement vétilleux.

Je considère donc que l'abandon de la règle selon laquelle un débiteur paie ses dettes – a fortiori s'il s'agit d'un État – serait tragique pour le pays qui prendrait cette décision. Ce serait une tragédie comparable à celle qu'ont connue les Argentins lorsqu'ils ont cru un instant qu'ils allaient pouvoir se débarrasser de leur dette : il en est résulté des années de récession, pour aboutir, quinze ans après, à un accord pour payer la dette et retrouver l'agrément des marchés. J'appelle votre attention sur ce point essentiel.

S'agissant des questions de croissance potentielle et de chômage structurel, je crois que le chômage structurel n'est pas une question de goût ou d'appréciation, mais une question de fait : le chômage structurel peut être évalué, les économistes le font. En France, lorsque j'ai rédigé mon rapport sur la dette, le chômage structurel était estimé à 8 %. Il est aujourd'hui estimé à 10 %. Nous nous situons dans la moyenne européenne, entre les Allemands qui ont un taux de 5 % ou 6 % et les Espagnols qui connaissent un taux de 20 %. Pour les Espagnols, ce taux est un classique, ils l'ont connu pendant longtemps et n'en sont sortis que tardivement. Que les Allemands soient à 5 % est une donnée nouvelle. Il y a une dizaine d'années, leur taux de chômage n'était pas fondamentalement différent du nôtre.

Notre problème de chômage structurel est donc fondamental et doit être traité. Nous savons le faire, différents pays du monde l'ont déjà fait. Cela suppose des réformes du marché du travail dont la liste a été établie de longue date, et qui doivent maintenant être réalisées.

Cela suppose également une évolution de notre appareil de formation, non seulement de la formation professionnelle, mais également de la formation initiale. La principale cause de notre taux de chômage structurel est le niveau des jeunes Français de quinze ans à la sortie du système scolaire. Nous constatons un décalage important dans les statistiques réalisées par l'OCDE au titre du programme PISA : chaque année, 150 000 à 160 000 jeunes Français terminent leur scolarité avec un niveau de qualification estimé insuffisant pour mener une vie normale en termes de production. Il faut corriger cette situation, c'est la priorité des priorités. C'est une action de long terme, mais plus tôt nous nous y engagerons, et mieux nous nous porterons. Cela suppose en effet une évolution très importante de notre système éducatif.

La formation professionnelle est également importante : il est probablement nécessaire qu'elle vienne compléter la formation initiale, compte tenu du nombre important de jeunes Français qui achèvent leur scolarité dans une situation délicate.

Il s'agit de la première des solutions pour réduire le chômage structurel, car la réforme du marché du travail et l'amélioration de notre système éducatif sont de nature à changer assez vite le niveau de notre chômage structurel. L'expérience allemande le prouve : les Allemands ont réduit leur taux de chômage de 9 % à 6 %. Les Britanniques, qui étaient à 8,5 % au lendemain de la crise, sont repassés à 5 %. Nous avons donc des exemples, venant qui plus est de pays dont l'histoire est aussi proche de la nôtre que possible.

Remettre les Français au travail ne sera pas suffisant, même si cela doit augmenter de façon presque arithmétique notre croissance potentielle : dès que le chômage structurel baisse, la croissance potentielle augmente. Il faut aussi procéder aux réformes classiques qui ont été engagées tout autour de nous.

Le sujet des finances publiques est à cet égard central : la dépense publique est trop élevée, et elle fait peser sur notre économie une charge qui entraîne une insuffisance de la croissance potentielle. Tout ce qui peut être orienté vers le secteur productif plutôt que dans des dépenses publiques va dans cette voie.

Il ne faut pas simplement se pencher sur le niveau des dépenses publiques, mais aussi sur l'utilisation qui en est faite. Il y a dix ans, la commission sur la dette avait établi que la dépense publique n'était pas principalement orientée vers des objectifs de croissance et de cohésion sociale. C'est encore vrai. Elle est orientée conformément à des choix historiques qui ont produit une sédimentation de dépenses publiques, ce qui explique leur niveau actuel.

La réduction de la dépense publique pour atteindre un niveau de prélèvements obligatoires qui ne soit pas excessif par rapport à nos concurrents et la réforme du marché du travail et du système d'éducation sont les conditions d'amélioration de notre croissance potentielle et de réduction de notre chômage structurel.

En ce qui concerne le système bancaire et la BCE, les régulateurs ont été mandatés par les gouvernements autour du mot d'ordre « Plus jamais ça ». Dire cela à ceux qui ont précédemment défini la régulation et assuré la surveillance de l'industrie bancaire signifie pour eux qu'il faut tout changer dans tous les domaines. Les régulateurs ont donc pris de très grandes précautions. Ils ont donc fait comme si tout le monde avait été Northern Rock, ce qui n'était heureusement pas le cas.

La régulation étant ce qu'elle est, reste à savoir comment éviter de l'aggraver, et comment l'appliquer. Il est assez simple de ne pas l'aggraver. Certaines idées circulent encore sur la restructuration des activités bancaires par voie réglementaire. La France, comme l'Allemagne, a pris des décisions adaptées dans ce domaine. Mais il ne faut pas se laisser entraîner à des décisions dont la principale conséquence serait d'affaiblir les banques européennes par rapport à leurs concurrentes américaines. J'insiste sur ce point : à mon âge, je connais la différence dans les réactions des banquiers en fonction de la nationalité des entreprises avec lesquelles il traite. Dans tous les cas, c'est un banquier, mais dans certains cas il sait qu'il doit être à la fois français, belge, italien et luxembourgeois, pour prendre l'exemple de BNP Paribas, car ce sont les pays dans lesquels nous sommes très actifs. Nous ne travaillons pas dans ces pays comme les banques américaines.

Il est donc très important de maintenir des établissements bancaires européens susceptibles de faire concurrence aux banques américaines pour le développement de l'économie, et c'est particulièrement vrai lors des opérations de fusion-acquisition, qui entraînent parfois des changements de nationalité.

Quant à la possibilité pour la BCE de retrouver ses capacités de transmission bancaire, elle dépend de la rapidité du redressement de la situation d'endettement dans un certain nombre de pays où des difficultés existent. Pour le reste, l'intervention de la BCE correspond aujourd'hui à son quantitative easing. Ce ne sont pas les banques qui peuvent modifier ces interventions. En revanche, les systèmes bancaires sont techniquement capables d'éviter de recourir à la BCE. C'est le cas du système bancaire français, qui n'a pas de problème particulier à cet égard.

S'agissant de la Chine, il s'agit d'une inconnue plutôt que d'un problème : on ne sait pas exactement comment le monde chinois va évoluer. C'est fâcheux puisqu'il s'agit de la deuxième économie mondiale, mais la Chine a encore devant elle des possibilités de croissance considérable compte tenu du décalage qui existe toujours entre la production par habitant de la Chine et celle de l'Europe ou des États-Unis. Je pense donc que le moteur de la croissance chinoise devrait se rallumer. La question est de savoir comment faire cohabiter son système politique avec une économie de marché. Elle a réussi à le faire jusqu'à présent, il est probable que, s'agissant du peuple ayant l'histoire la plus ancienne du monde, il trouvera les méthodes : reste à savoir dans quels délais. L'expérience a montré qu'il lui fallait quelquefois du temps pour évoluer.

Je ne crois pas non plus que l'output gap puisse être fermé alors que le chômage s'établit à 10 %. Sachant la façon dont il est calculé, ce n'est pas si surprenant : personne ne sait calculer correctement un output gap, il faut donc toujours prendre ces modèles avec des pincettes.

S'agissant de la BCE, il est vrai qu'elle fait beaucoup de choses, market making et autres, et ce fardeau est certainement trop lourd. Le quantitative easing impose du répondant de la part des autorités nationales, qu'il s'agisse des politiques budgétaires nationales ou européenne, et des réformes.

Faudrait-il plus d'investissements au niveau européen ? Bien sûr ! Qu'attendons-nous ?

Il y a une complémentarité de toutes ces politiques macroéconomiques, qui ne peuvent s'exprimer que si elles sont exécutées de manière coordonnée. Le policy mix macroéconomique de la zone euro a été mauvais, et il faudrait y remédier.

Je suggérais sur ce point un investissement rapide en faveur de l'intégration des réfugiés. Les motivations en sont plus humanitaires que budgétaires, mais une telle mesure contribuerait aussi à une amélioration des politiques macroéconomiques. Il y a beaucoup de choses à faire, et le principe de subsidiarité pourrait s'appliquer pour l'intégration des réfugiés, la construction de logements ou le développement de la sécurité au sein de la zone. Il faudrait essayer de saisir ces occasions.

Une question a été posée sur les contrats d'assurance vie. Étant membre du Haut Conseil de stabilité financière, je vais y répondre. Nos communiqués de presse rappellent constamment que nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution des taux garantis. Bien évidemment, lorsque les taux d'intérêt bas perdurent, il faut les réduire. Cela se fait de manière glissante, et pas abrupte, mais c'est nécessaire. Il faut surveiller cela, vous n'ignorez pas qu'il y a des problèmes à ce niveau en Allemagne.

Sur l'existence d'une bulle obligataire, je partage l'analyse de Jean Pisani-Ferry : c'est la politique des banques centrales qui crée ces évaluations, et la manière d'éviter des mouvements trop rapides est de sortir de façon très progressive des politiques de quantitative easing. C'est ce que tente de faire Janet Yellen en balisant énormément la montée des taux par sa communication, de façon que les portefeuilles puissent s'ajuster le plus doucement possible. Évidemment, dans des environnements où les acteurs sont sujets à des effets de levier très importants, il n'est pas toujours possible d'avoir des évolutions très lisses. Il y a toujours un danger et il faut être vigilant, mais c'est la seule façon de faire.

En ce qui concerne la régulation des fonds d'investissement, il convient de savoir si les entités sont systémiques, dans un sens différent du système bancaire. Des fonds d'investissement sont systémiques s'il y a des vagues de rachat et qu'ils doivent liquider des actifs, et que cette liquidation entraîne des effets secondaires sur des banques ou d'autres acteurs financiers importants. Dans ce cas, il faudrait limiter ces liquidations d'actifs, et il existe plusieurs pistes pour ce faire. Il convient d'étudier si les fonds en question sont soumis à d'importants effets de levier par le jeu de produits dérivés.

S'agissant de la faiblesse de l'investissement dans l'OCDE, en particulier dans les infrastructures, on peut en effet se demander pourquoi, lorsque les taux d'intérêt réels sont si bas, il n'y a pas plus d'investissement productif. Tout cela procède du déficit d'investissement évoqué précédemment. Il serait d'une grande aide de mener une politique monétaire expansionniste et d'effectuer des investissements – si possible au niveau européen et coordonnés au niveau de l'OCDE – et de faire les réformes appropriées au point de vue national.

Mme Filippetti nous a interrogés sur la moindre dépendance à l'égard des marchés financiers. Réfléchir à la manière de financer un déficit budgétaire sans faire appel au marché nous emmènerait probablement assez loin. En revanche, je crois que nous pouvons réfléchir à des modalités différentes de financement.

Par exemple, pourquoi s'endette-t-on systématiquement sous forme obligataire, et non sous une forme indexée sur la croissance, en utilisant des quasi-actions ? Cela soulève des problèmes techniques, mais c'est parfaitement faisable : une partie de l'épargne s'investirait dans un actif indexé sur la croissance future du pays. Ces réflexions devraient être poussées davantage ; nous avons fait des obligations indexées sur l'inflation, c'est donc conceptuellement possible, et cela changerait un certain nombre de choses.

De tels instruments ont déjà été émis. C'est un meilleur moyen de partager le risque ex post. Une autre façon de partager les risques ex post est de prévoir dans les obligations des collective actions clauses – les fameuses « CACs » – qui permettent une restructuration de la dette ex post lorsque l'on s'est surendetté. Cela rend la dette plus contingente et peut conduire à une meilleure situation dans certains cas.

Ce sont des clauses de majorité.

Dans le cas de l'Argentine, c'est le manque de coordination entre les créditeurs qui a posé problème, et il a duré longtemps. Ces clauses sont une façon de coordonner les créditeurs sur une restructuration.

M. Alauzet a soulevé la question de la captation de la croissance par les hauts revenus. La France n'est pas un pays où ce phénomène s'observe fortement. Nous avons fait des comparaisons internationales : aux États-Unis, une part phénoménale de la croissance a été captée par les 1 % ou les 10 % les plus riches, ce qui est à l'origine de nombreux phénomènes, y compris politiques, dont nous sommes aujourd'hui témoins.

Si l'on compare la situation de la France avec les mêmes moyens de mesure, on ne trouve pas les mêmes résultats. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'augmentation des hauts revenus, mais du point de vue macroéconomique, ce n'est pas un facteur majeur dans la répartition des fruits de la croissance.

M. Hetzel nous a interrogés sur les créances douteuses dans les bilans bancaires. Les nouvelles supervisions mises en place, notamment au niveau européen, me rendent assez confiant dans le fait que le niveau de contrôle de la qualité des créances a été relevé dans certains pays où il était défaillant par rapport à la France, où il était assez bien assuré avant la crise. Je pense donc qu'il s'agit d'un problème du passé : l'un des avantages de ces nouvelles régulations a été de le traiter.

Globalement, ces nouvelles réglementations sont positives. Elles ont l'inconvénient de provoquer une modification du modèle de financement de l'Europe continentale. Dans le passé, ce modèle reposait sur l'intermédiation bancaire ; il va évoluer en accordant une plus grande place à l'intermédiation de marché. Les banques européennes, construites sur le modèle des banques françaises, ont la capacité de gérer cela en prenant le temps de faire évoluer progressivement les habitudes des clients, car ce sont eux qui sont déterminants pour réaliser ce transfert.

Il me semble important d'avoir des banques européennes en Europe : les banques françaises comme les banques allemandes sont européennes. Il faut éviter de créer une situation qui empêcherait ces banques d'adopter le système qui fonctionne, et qui a démontré qu'il était plus sûr : faire plusieurs métiers à la fois permet de diviser les risques. C'est un système plus sûr que ceux dans lesquels les risques sont davantage concentrés, et il serait dommage de mettre cela en cause aujourd'hui, alors que ce modèle trouve son utilité.

S'agissant de la bulle obligataire, tout dépend de la définition que l'on retient. La question est de savoir de quelle façon les spreads sont écrasés. M. Pisani-Ferry et Mme Rey estiment à juste titre que c'est le résultat de l'action de la BCE, mais il y a là un risque. La BCE a engagé des politiques visant, à un moment déterminé, à faire ce que Mme Yellen est en train de commencer à faire aux États-Unis. C'est compliqué, et il y a un risque. J'ai évoqué la menace que représentait le Brexit à cet égard, ainsi que tout problème de dette publique dans la zone euro s'il était avéré. Nous sommes donc dans une situation très risquée dans ce domaine.

Je confirme enfin que les modalités d'emprunt ont changé. Je donnais l'exemple de l'Argentine afin d'illustrer à quel point un pays peut être mis au ban des investisseurs mondiaux.

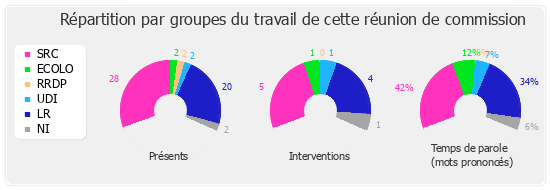

Membres présents ou excusés

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du mercredi 30 mars 2016 à 9 heures 30