Mission d'information sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations

Réunion du 20 octobre 2016 à 10h00

La réunion

La table ronde commence à dix heures cinq.

Madame, messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Il nous a paru important de vous écouter sur les conséquences du Brexit sur les droits et les avantages des citoyens européens. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'aura pas uniquement des conséquences politiques, économiques ou commerciales : elle affectera directement la vie des ressortissants britanniques, notamment ceux qui se trouvent sur le continent européen, comme celle des ressortissants de l'Union européenne qui résident au Royaume-Uni. Ces derniers seront peut-être pris en otage lors des futures négociations de sortie, comme les discours prononcés lors du dernier congrès du parti conservateur peuvent le laisser craindre. L'impact de cette sortie pourrait également toucher les ressortissants d'États tiers : si le débat se focalise sur la liberté de circulation, c'est parce que l'Union européenne est d'abord, même si elle l'a parfois oublié, un projet construit pour les citoyens. Or la campagne référendaire au Royaume-Uni s'est cristallisée sur la question migratoire, ce qui favorise la ligne d'un Brexit dur, confirmée par les récentes déclarations de la Première ministre britannique, Mme Theresa May. Nous devons analyser les conséquences d'une telle option et déterminer les éléments à négocier dans l'accord transitoire et dans les accords post-Brexit et bilatéraux.

Madame Myriam Benlolo-Carabot, vous êtes professeure des universités et spécialiste de droit européen ; vous nous dresserez un panorama général des droits des citoyens européens et de l'impact juridique de la sortie d'un État de l'Union européenne, en intégrant les enjeux de réciprocité et en revenant sur la notion fragile de droits acquis.

Monsieur Christopher Chantrey, vous présidez l'association British community committee of France et vous aborderez les conséquences du Brexit pour les quelque 200 000 Britanniques résidant en France en vous faisant l'écho de leurs interrogations, craintes et souhaits.

Monsieur Thomas Fatome, vous êtes directeur de la sécurité sociale et vous examinerez la question des régimes de protection sociale pour les ressortissants communautaires résidant, ou de passage, dans notre pays et pour nos compatriotes vivant au Royaume-Uni.

Monsieur Denis Despréaux, vous êtes chef de la mission « Europe et international pour la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur » au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous nous éclairerez sur les programmes européens, particulièrement ceux de recherche et de mobilité étudiante ou professorale.

Monsieur Félix Géradon, vous êtes secrétaire général adjoint de l'Union syndicale-Bruxelles et vous traiterez de la question des fonctionnaires européens britanniques.

Je suis honorée de pouvoir m'exprimer devant vous et très heureuse que l'Assemblée nationale ait créé une mission d'information sur cette question.

La citoyenneté de l'Union a été consacrée en 1992, et tout ressortissant d'un État membre est formellement citoyen de l'Union européenne ; mais cette reconnaissance symbolique et politique importante n'a fait qu'entériner ce que prenait déjà en compte le droit communautaire.

Le traité a consacré des droits accordés au titre de la citoyenneté, dont le plus essentiel est celui de la libre circulation et de séjour dans le territoire des États membres dès lors que vous êtes citoyen d'un de ces États. Certaines catégories disposaient déjà de ce droit avant 1992, notamment les travailleurs, puis les retraités et les inactifs. À partir de 1998, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a affirmé le caractère fondamental de ce droit et a notamment connecté le statut de citoyen avec le principe de non-discrimination et d'égalité dans l'État de résidence. Cette décision a donné à tout citoyen européen un égal traitement juridique avec le national, quel que soit l'endroit où il réside dans l'Union européenne ; elle a ainsi considérablement élargi la palette des droits du citoyen, qui peut bénéficier de conditions de travail égales à celles des ressortissants nationaux, de l'accès à certaines prestations, du droit à l'éducation et de celui de faire venir sa famille dans l'État membre où il réside. La citoyenneté de l'Union procure également des droits politiques, notamment celui de voter pour les élections municipales et européennes dans le pays de résidence.

Les citoyens ont également le droit de recourir à un médiateur, de signer des pétitions et d'adresser des courriers aux institutions de l'Union européenne. Ces droits de bonne administration sont accordés non seulement aux citoyens européens, mais également à toute personne résidant dans le territoire de l'Union. Par ailleurs, les citoyens européens se trouvant à l'étranger peuvent faire appel aux services consulaires d'un autre État membre en cas d'absence de représentation diplomatique de leur propre pays.

D'un point de vue strictement juridique, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne équivaut à une rupture avec la communauté politique et juridique de l'Union. Le Royaume-Uni n'appliquera plus le droit de l'Union européenne, si bien que les ressortissants britanniques ne possédant pas une autre nationalité d'un État membre ne seront plus citoyens européens. Ils seront donc des étrangers comme les autres dans les États membres où ils résident et seront soumis aux règles de l'immigration ; de même, les citoyens européens vivant au Royaume-Uni seront régis par les règles britanniques applicables en la matière. On imagine le cataclysme que cela provoquera en termes de droits acquis, mais ce bouleversement doit être prévu et pris en compte dans l'accord qui résultera de la négociation avec le Royaume-Uni. L'article 50 du traité de Lisbonne n'a pas encore été activé, mais, quand il le sera, une négociation s'ouvrira, qui pourra durer deux ans – ce délai pouvant être prolongé sur décision unanime du Conseil européen, perspective fortement probable dans le cas du Brexit.

Qu'en est-il des droits acquis ? On a peine à croire que des citoyens puissent devenir ainsi, du jour au lendemain, des étrangers sur le territoire de l'État où ils résidaient jusqu'alors. Mais ces droits acquis reposent malgré tout sur une théorie très fragile, contestée par de nombreux spécialistes de droit international mais déjà appliquée pour des successions d'États. Quand bien même on peut y voir des similitudes avec la question du retrait, le contexte n'en est pas moins très différent. Le droit international s'appuie beaucoup sur la convention de Vienne sur le droit des traités, dont l'article 70 évoque bien les droits acquis, mais les droits acquis des seuls États, cette convention ne concernant que les relations interétatiques. La transposition de cette théorie au droit de l'Union semble donc difficile. Quant à l'article 50 du traité de Lisbonne, il ne fait aucune référence aux droits acquis, si bien que ce sera à l'accord de résoudre ces questions. En attendant, le droit de l'Union n'oblige pas à prendre en compte la situation de ces citoyens, ce qui semble logique : dans la mesure où le peuple britannique a décidé souverainement de quitter l'Union européenne, on ne saurait lui imposer le statut de la citoyenneté européenne.

Se pose la question de la réciprocité, et c'est là où l'on sent toute l'ambiguïté de la position britannique : les Britanniques désirent quitter l'Union, mais en cherchant à préserver leurs intérêts économiques et ceux de leurs ressortissants, très nombreux à résider dans un pays de l'Union européenne. Du coup, ils se retrouvent dans une position très difficile, car la libre circulation a occupé le coeur des débats de la campagne référendaire ; ainsi, le Royaume-Uni souhaiterait refuser la libre circulation des citoyens européens dans leur territoire, en s'inspirant des modèles suisse ou norvégien, mais si les ressortissants britanniques bénéficiaient d'un traitement favorable en Europe, il devra garantir une parfaite réciprocité. Il ne pourra pas choisir, comme il souhaiterait le faire, entre les États membres en signant des accords bilatéraux avec certains et pas avec d'autres, à cause des règles qui unissent les pays de l'Union européenne entre eux et qui excluent toute discrimination en la matière. Tout dépendra des positions politiques des acteurs de la négociation : il y a le droit, mais il y a aussi ce que la décision politique donnera… Mais en droit en tout cas, une telle position est extrêmement ardue.

Je remercie vivement l'Assemblée nationale d'avoir créé cette mission d'information sur les suites du référendum britannique. Les Britanniques en France sont représentés par l'association British community committee of France (BCC), créée en 1937, et dont la marque est British in France. Mes compatriotes sont, j'en suis certain, très touchés par cette marque de sympathie du Parlement français et de leur pays de résidence, la France. Du fond du coeur, merci la France !

Nous avons d'abord représenté les intérêts de Britanniques en région parisienne avant d'étendre notre action à l'ensemble du pays. Le BCC fédère un peu plus d'une centaine d'associations locales – écoles, clubs et cercles sportifs, amicaux, professionnels et politiques – dans tous les domaines imaginables. Elles rassemblent les Britanniques résidant en France ou leur font bénéficier de leurs prestations, souvent à caractère charitable.

La communauté britannique en France est relativement modeste par rapport aux Italiens, aux Espagnols ou aux Portugais, mais également par rapport au nombre de Français établis au Royaume-Uni. Reste que la communauté française vivant au Royaume-Uni partage malheureusement les perturbations, les haines et les incertitudes dans lesquelles nous vivons.

Quel est le profil des Britanniques résident en France ? Selon une étude de l'Institut britannique pour la recherche en matière de politique publique, nous sommes grosso modo 55 % à travailler, 45 % à la retraite et 10 % à suivre des études. Par comparaison, la communauté française au Royaume-Uni compte bien plus d'actifs, les retraités français semblant moins apprécier le temps, la gastronomie et les vins de mon pays… Sans parler du soleil.

Le résultat du référendum, connu le 24 juin 2016 au matin, nous a étonnés, dépités et frappés droit au coeur. Pour les Britanniques établis à l'étranger, le Brexit n'est pas une opportunité, contrairement à ce que l'on a entendu au cours d'une campagne longue, imprécise, remplie d'exagérations, de xénophobie et de mensonges, mais bel et bien une menace, voire une catastrophe.

Ce ne fut pas un vote en connaissance de cause : quand on analyse le scrutin par catégories socioprofessionnelles, on s'aperçoit que les catégories supérieures ont voté en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ainsi, les gens instruits, les hommes et les femmes d'affaires et les Britanniques entretenant des liens réguliers avec les autres pays ont refusé le Brexit. Londres, où de très nombreux étrangers résident, ce qui ne gêne aucunement les Londoniens, l'Écosse, l'Irlande du Nord, Oxford et Cambridge ont voté très largement pour le maintien dans l'Union européenne. Qui plus est, les Britanniques résidant à l'étranger depuis plus de quinze ans ont été exclus du scrutin, malgré la promesse du parti conservateur, formulée lors de la campagne pour les législatives de 2015, de déposer un projet de loi destiné à abolir cette règle arbitraire et antidémocratique. Le Gouvernement n'a pas tenu cet engagement, et le nouveau ministre britannique de la constitution estime qu'environ deux millions de Britanniques sont exclus des scrutins nationaux par cette loi disgracieuse qu'il veut faire abroger. Rappelons que 5,6 millions de Britanniques vivent à l'étranger, dont 1,2 million dans les pays de l'Union européenne.

Nous ignorons toujours la nature du Brexit choisie par le Gouvernement, de même que le Parlement ne sait pas s'il pourra se prononcer sur un texte de loi autorisant la Première ministre à invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne, ou si Mme Theresa May pourra se contenter, comme elle l'a dit à plusieurs reprises, d'un arrêté ministériel… C'est la raison pour laquelle bon nombre de mes concitoyens ont demandé à la Haute Cour de Londres et à celle de Belfast d'imposer l'adoption par le Parlement d'une loi. Le vote de plusieurs lois me paraît nécessaire pour que le Gouvernement agisse dans l'intérêt de l'ensemble des Britanniques.

Le sujet le plus important pour les Britanniques résidant à l'étranger concerne la perte de la citoyenneté européenne, incluant notamment la liberté de s'établir dans tout pays de l'Union européenne. Beaucoup de Britanniques habitant en France nous ont témoigné de leur engagement financier et émotionnel envers la France ; la grande majorité de notre communauté s'est installée ici par amour de la France et de sa culture ; certains y ont investi toutes leurs économies.

Les Britanniques participent de manière remarquable à la vie civique française et sont conseillers municipaux ou bénévoles dans les communes ; ils contribuent ainsi très souvent à la vie de leur communauté d'adoption, tout comme les Français établis au Royaume-Uni. Plusieurs villages français survivent ou revivent grâce aux bénévoles britanniques, notamment dans le Lot ou en Dordogne.

J'ai reçu de nombreux témoignages de membres d'associations du BCC, du mensuel The Connexion, voix des Britanniques en France, et de l'association promouvant les droits des citoyens expatriés dans l'Union européenne (ECREU — Expat Citizen Rights in EU), créée, comme plusieurs autres, au lendemain du résultat du référendum. L'ECREU a rassemblé un échantillon de 2 333 Britanniques vivant en France, soit 10 à 11 % du total, pour les interroger : il ressort de cette enquête que 84 % des personnes se soucient de leur couverture santé, principalement les retraités et les préretraités qui n'ont pas cotisé au système français ; 81 % craignent la suppression des hausses des pensions de retraite britanniques prévues pour compenser l'augmentation du coût de la vie et s'interrogent également sur le régime d'imposition et de prélèvement social sur des pensions versées par un État qui ne serait plus membre de l'Union européenne ; 74 % évoquent l'évolution du taux de change ; 74 % s'inquiètent d'éventuelles restrictions en matière de voyage ; 70 % sont préoccupés par le maintien du droit de posséder des biens immobiliers en France et d'y habiter ; 65 % souhaitent acquérir le droit de vote aux élections britanniques même après quinze ans de résidence à l'étranger, mais s'inquiètent également de la perte du droit de voter et d'être candidat aux élections municipales et européennes en France ; 58 % s'interrogent sur les nouvelles règles de succession internationales ; 56 % refusent la perspective d'échanger les permis de conduire comme il fallait le faire avant ; 52 % veulent avoir la possibilité de prendre leur retraite dans le pays de leur choix ; 44 % se soucient des conditions de résidence au Royaume-Uni des citoyens d'autres pays de l'Union européenne ; 29 % sont inquiets de l'emploi en France ; 19 % citent le droit de fonder et de faire fonctionner une entreprise en France et 18 % parlent de l'immatriculation des voitures en France. J'ajoute à cette liste les sujets complémentaires communiqués par les membres des associations du BCC et par les lecteurs de The Connexion : le programme Erasmus, les passeports pour les animaux domestiques, les allocations pour les handicapés et l'ensemble des allocations versées par le Royaume-Uni, l'emploi et les droits à la retraite des fonctionnaires britanniques dans les institutions européennes.

Je m'attarderai sur cinq de ces sujets.

Sur le droit à la citoyenneté européenne et le droit de s'établir librement sur le territoire de l'Union européenne, je reçois des témoignages sur l'effet désastreux du Brexit sur la vie des familles. Des époux d'âge différent, dont l'un est resté au pays et l'autre est venu en France, voient leur projet de passer leur retraite en France remis en cause. De nombreux correspondants insistent sur l'importance de sauvegarder les droits des citoyens du Royaume-Uni vivant dans des pays de l'Union européenne. D'autres demandent s'il ne serait pas possible de créer une citoyenneté associée, ou d'imaginer une procédure rapide pour acquérir la nationalité française.

Autre problème posé, celui de la carte de séjour Union européenne ou de la carte de séjour permanent. Le couperet tombera deux ans après l'invocation de l'article 50 du Traité. Une personne qui n'aura pas totalisé cinq ans de résidence en France pourra-t-elle obtenir une carte de séjour permanent ? Les cartes de séjour n'étant plus obligatoires depuis 2004, la plupart des Britanniques de France n'en ont pas ; ils doivent donc en demander, mais certains essuient des refus en préfecture. Quelles garanties auront mes compatriotes que les mêmes règles soient appliquées dans tous les départements ? J'ai ici plusieurs témoignages : certains services de l'État, des préfectures ou la mutuelle sociale agricole (MSA) du Languedoc, considèrent d'ores et déjà que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et refusent de recevoir les Britanniques pour leur délivrer des cartes de séjour ou des cartes européennes d'assurance maladie. Pourquoi faut-il fournir de nouvelles traductions d'extraits de naissance – dont le contenu ne change par définition jamais – ou de mariage pour l'obtention de cartes de séjour ? Un de mes correspondants me dit avoir l'impression que l'on se sert des expatriés comme jetons dans les négociations.

Troisième sujet de préoccupation : comment seront accueillies les demandes, de plus en plus nombreuses, d'acquisition de la nationalité française ? Nous sommes très souvent sollicités pour aider nos compatriotes à élaborer leur dossier, la procédure étant très complexe. Une procédure d'exception pourrait-elle accélérer le traitement des demandes ? La France, pays des droits de l'Homme, a ouvert les bras à des réfugiés syriens, afghans, ou érythréens, me dit un correspondant : pourrait-elle également accueillir les Britanniques qui se sentent apatrides après le référendum ?

La poursuite de la couverture santé, je l'ai dit, inquiète 84 % de mes compatriotes. La couverture sociale des Britanniques n'ayant pas cotisé en France entre dans le champ du règlement 883-2004 portant sur la coordination de la sécurité sociale. Ce régime sera-t-il maintenu lorsque le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne ? Si ces personnes perdent leur couverture sociale sans pouvoir payer une assurance privée, ils seront contraints de retourner au Royaume-Uni, ce qui créerait un fardeau supplémentaire pour le pays. Un retour annuel de 100 000 Britanniques vivant dans un pays de l'Union européenne au Royaume-Uni alimenterait un flux supérieur à celui des migrants, contre lequel notre gouvernement voulait lutter, et poserait un problème social particulièrement lourd, ces personnes n'ayant pas d'argent.

Nous aurons l'occasion de reparler des pensions de retraite britanniques et de l'action possible du gouvernement britannique, de l'accord sur la double taxation et du droit de fonder et de faire fonctionner une entreprise.

Monsieur Fatome, le périmètre de votre direction se trouve au coeur des préoccupations des Britanniques que M. Chantrey vient d'évoquer et que doivent partager bon nombre de nos compatriotes installés de l'autre côté du Channel… Votre éclairage nous sera précieux.

La coordination en matière de politiques de sécurité sociale a pour but d'éviter les ruptures et les pertes de droits de protection sociale pour les citoyens européens en situation de mobilité. Elle repose sur l'égalité de traitement, qui interdit à un État de léser un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, sur des critères de législation de sécurité sociale applicable destinés à éviter des conflits de compétence et des vides juridiques, sur des mécanismes de reconnaissance des périodes d'affiliation dans les différents États membres afin d'assurer la prise en compte des périodes de travail pour le calcul de la retraite, sur le détachement des travailleurs enfin, qui permet d'organiser, dans des conditions un peu spécifiques, la mobilité des travailleurs dans le continent européen.

Les citoyens européens détenteurs de la carte européenne d'assurance maladie peuvent être pris en charge sans autorisation préalable dans un autre État membre pour les soins médicalement nécessaires, et, avec autorisation préalable, pour les soins programmés.

Pour le calcul de leur retraite, les citoyens européens peuvent cumuler les périodes travaillées dans différents pays membres de l'Union. Aujourd'hui, 9 000 retraités français sont installés au Royaume-Uni et ont perçu 22 millions d'euros des régimes français en 2014, alors que les 64 000 retraités britanniques vivant en France ont reçu 370 millions d'euros des régimes britanniques.

La législation de l'assurance chômage s'avère également assez favorable à la mobilité, puisqu'il suffit d'avoir travaillé un jour dans un pays pour être indemnisé par son État, qui reconnaît les périodes d'assurance antérieures dans un autre pays. Une personne ayant travaillé plusieurs années au Royaume-Uni et s'installant en France pour prendre un emploi serait indemnisée par Pôle emploi à la perte de celui-ci et ne perdrait pas le bénéfice des salaires perçus au Royaume-Uni.

Le détachement permet le maintien du droit à la sécurité sociale d'origine des travailleurs envoyés dans un autre État membre, même si le droit du travail de l'État d'accueil s'applique. La France a ainsi détaché 12 000 travailleurs au Royaume-Uni, alors qu'elle n'a accueilli que 6 100 salariés britanniques.

Que pourrait-il se passer après le Brexit ? En l'absence de mécanismes de coordination, les trimestres cotisés par les Français au Royaume-Uni ne pourraient plus être cumulés, ce qui conduirait de fait à des retraites décotées ; cela étant, le Brexit n'aura pas d'impact sur les retraites déjà liquidées, quelle que soit la teneur des accords à venir. Les cotisations chômage seraient également perdues en cas de mobilité.

En 2014, les soins payés par le National health service (NHS) pour des citoyens britanniques résidant en France représentent un montant de 80 millions d'euros pour 70 000 bénéficiaires, la charge pour l'assurance maladie des citoyens français vivant au Royaume-Uni n'atteignant que 6 millions d'euros – cette inégalité s'explique par la dissymétrie des populations accueillies de part et d'autre de la Manche. Sans dispositions spécifiques pour l'assurance maladie dans les accords réglant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce serait la fin de ce système : rappelons que dans la plupart des accords bilatéraux de sécurité sociale, il n'y a pas de clause de coordination en matière d'assurance maladie ; les personnes sont donc couvertes par l'assurance maladie, selon les cas, soit de l'État d'activité, soit de l'État de résidence, ou par une assurance privée comme la caisse des Français de l'étranger.

L'accès aux prestations sociales non contributives comme le revenu de solidarité active (RSA) est ouvert aux citoyens communautaires sous condition de résidence de trois mois. Sans adaptation des règles, ce délai passerait à cinq ans de séjour régulier et préalable comme pour les citoyens non communautaires.

Voilà, rapidement posés, quels pourraient être les impacts dans l'hypothèse, peu vraisemblable, où aucun accord ne serait passé. On peut évoquer trois formes possibles de coordination avec nos amis britanniques, déjà évoquées.

Le Royaume-Uni, une fois sorti de l'Union européenne, pourrait être considéré, en matière de droit social, comme l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, membres de l'espace économique européen (EEE), et, dans une moindre mesure, comme la Suisse qui a conservé des règles spécifiques. Ces pays appliquent l'acquis communautaire, et les règlements de coordination couvrent les citoyens de ce pays. Cette solution offrirait une assez large continuité pour les Britanniques, à ceci près que le Royaume-Uni ne pourrait plus peser sur la définition de ces politiques.

L'Union européenne pourrait, autre solution, signer un accord spécifique avec le Royaume-Uni dont le champ dépasserait probablement la protection sociale et dont le contenu dépendrait des négociations.

En l'absence d'arrangement spécifique, les pays de l'Union européenne pourraient négocier séparément des conventions bilatérales de sécurité sociale avec le Royaume-Uni. La France en a déjà signé une trentaine, d'abord avec les pays du Maghreb et d'Afrique noire dans les années 1970 et 1980, puis avec des pays d'Asie et d'Amérique latine. Ces documents organisent souvent, notamment en matière de retraite, des mécanismes de totalisation et d'articulation des systèmes, destinés à favoriser les mobilités et les investissements croisés. Cette possibilité existe, mais elle ravalerait le Royaume-Uni au rang de partenaire bilatéral classique dans ses relations avec la France.

Le Royaume-Uni est un acteur mondial majeur dans les domaines de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, cette influence étant évidemment encore plus forte à l'échelle de l'Union européenne. Toute distance prise par ce pays dans les dispositifs communs est perçue défavorablement par les acteurs de ces secteurs. La France réalise 26 % de ses publications en commun avec les États-Unis, 17,8 % avec l'Allemagne et 17,7 % avec le Royaume-Uni. Un fait est à remarquer, l'indice d'affinité des recherches britanniques par rapport aux nôtres : 0,99, le meilleur que nous ayons avec n'importe quel autre pays de la planète.

Toute la question est de savoir si cet épisode sera soft ou hard… Si la sortie du Royaume-Uni est douce, il ne se passera pas grand-chose pour nous, mais si la séparation est dure, la question de la circulation des personnes deviendra centrale à nos yeux. La Commission européenne s'est déjà exprimée à ce sujet, et plusieurs pays ont d'ores et déjà soutenu cette position d'avant-négociation.

La période de la négociation du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne durera au moins deux ans – encore est-il peu probable qu'elle aboutira dans ce délai – et sera suivie d'une transition destinée à mettre en oeuvre le nouveau statut. Au cours de ces longs mois, les bases juridiques, pour l'essentiel européennes, sur lesquelles repose l'ensemble de la coopération universitaire et de recherche avec le Royaume-Uni auront un statut incertain, ce qui pourrait se révéler catastrophique.

Les personnes travaillant à la Commission européenne dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche se retrouvent déjà dans une grande incertitude, qui risque de durer deux ans et demi puisque l'on parle d'une activation de l'article 50 en mars prochain. Le droit de l'Union est en tout cas clair sur le fait qu'il faut posséder la nationalité d'un État membre pour être fonctionnaire à la Commission européenne. On peut se demander si une exception pourrait être apportée à cette règle. Les fonctionnaires britanniques, notamment les cadres dirigeants, se retrouvent d'ores et déjà face à un problème de légitimité ; ils rencontrent des difficultés à prendre une position ferme vis-à-vis d'autres partenaires dans l'élaboration de règlements dont l'application aura lieu après le Brexit. Ils se font du reste de moins en moins présents dans les réunions à un niveau très élevé : j'ai assisté au conseil de compétitivité où le ministre britannique ne s'est pas rendu. Les Britanniques, très efficaces dans les jeux d'influence, représentaient un associé important pour nous – même si nous ne sommes pas toujours en accord avec eux, comme sur le dossier du Golden access. Reste que nous nous appuyons beaucoup sur les Britanniques et les Allemands, notamment sur la question, assez complexe, de l'excellence. Il faut savoir que les Britanniques, les Allemands et les Français font de l'excellence de la recherche et de l'enseignement supérieur le pilier de la coopération européenne, alors qu'un bloc de treize pays, souvent membres récents de l'Union, souhaiterait renforcer les facteurs de cohésion. Une forte pression s'exerce pour rééquilibrer le financement entre les anciens et les nouveaux membres.

Le retrait britannique ne devrait pas avoir de grandes conséquences sur l'espace européen d'enseignement supérieur (EEES), car le processus de Bologne est suivi au Conseil de l'Europe, qui regroupe 48 pays et dans lequel la Commission européenne n'est qu'un acteur parmi d'autres.

Il n'en sera pas de même pour Erasmus. La France représente la troisième destination des étudiants britanniques inscrits au programme Erasmus et le Royaume-Uni occupe le même rang pour les étudiants français. La question de la circulation des personnes sera déterminante, mais, comme pour l'EEES, des pays non-membres de l'Union européenne adhèrent à Erasmus en payant une cotisation. Il n'est pas certain que l'enseignement supérieur britannique se montre très favorable à Erasmus : il est tenu de pratiquer des prix très modérés pour les étudiants étrangers de ce programme, à la différence des autres étudiants étrangers qui acquittent des droits de scolarité très élevés ; les établissements britanniques perdent donc de l'argent avec Erasmus. Les universités britanniques n'ont rien à envier à leurs homologues européennes en termes d'attractivité aujourd'hui, mais la situation pourrait évoluer si les étudiants et les enseignants européens rencontraient davantage de difficultés pour se rendre au Royaume-Uni.

La recherche britannique est très alimentée par les financements européens vis-à-vis desquels elle se trouve fortement bénéficiaire avec 135 % de retour par rapport à la France, par exemple ; elle est d'autant plus attachée aux financements communautaires que le financement national de la recherche au Royaume-Uni s'avère relativement faible et bien inférieur au nôtre. La question est posée de la pérennité des accords, d'autant qu'ils sont régis par le droit belge, une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne ; les Britanniques affirment avoir d'ores et déjà été évincés de certains consortiums par mesure de précaution. Cette question s'étend à la circulation des personnes, des citoyens britanniques pouvant hésiter à rejoindre un projet européen à l'étranger s'ils en sont exclus dans trois ans. Dans ce domaine, la France et le Gouvernement britannique envoient des messages très positifs : le ministère de la recherche britannique a ainsi déclaré qu'il couvrirait les dépenses et qu'il permettrait aux chercheurs de circuler ; néanmoins, l'incertitude demeure.

La soutenabilité des infrastructures communes représente une question très lourde : dans la plupart des accords, les Européens ont mis en place des consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), possédant un statut ad hoc de droit belge. Il en existe 95, dont 47 sont en liaison avec les Britanniques, certains d'entre eux étant situés entièrement ou partiellement au Royaume-Uni. La question est posée du statut juridique et de la soutenabilité de ces consortiums, puisque ces projets représentent souvent des milliards d'euros. Chaque ERIC possède un mode de pilotage et un calendrier propres, puisqu'il s'agit d'entités juridiques autonomes : d'où un risque de saucissonner la négociation, au risque d'effets assez désastreux pour tout le monde.

Le projet énergétique ITER n'est pas régi par le droit de l'Union, mais par celui de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) ; néanmoins Euratom étant placé sous la compétence des instances de l'Union européenne, le maintien de la présence britannique reste en suspens. Il faut éviter un retrait britannique d'ITER : nous ne sommes pas très inquiets à ce sujet, mais l'incertitude est renforcée par l'inachèvement, à l'heure actuelle, des négociations sur le projet.

Enfin, les Britanniques sont très impliqués dans l'Agence spatiale européenne (ESA), dont le programme n'est pas régi par le droit de l'Union européenne ; en outre, le Royaume-Uni abrite de nombreuses installations dédiées à la recherche spatiale, si bien que nous ne nourrissons pas d'inquiétudes majeures dans ce domaine.

Je suis très honoré d'avoir été invité à participer à cette table ronde pour évoquer le cas des fonctionnaires européens de nationalité britannique – ce qui reste un bien petit problème à l'échelle du Brexit.

L'Union syndicale est le principal syndicat des fonctionnaires européens ou internationaux en Europe ; nous avons également des membres au sein du Conseil de l'Europe ou dans des organisations non européennes en Europe.

Le cadre juridique en vigueur est assez différent de ceux dont on a l'habitude. Les fonctionnaires et agents de l'Union européenne sont au service de l'Union, ils lui doivent leur loyauté. Ils ne peuvent accepter ni instruction ni distinction honorifique, décoration, faveur, don ou quelque rémunération que ce soit de la part de leur gouvernement ou de quelque autre source extérieure. Nous avons donc affaire à des fonctionnaires de l'Union et non, pour le sujet qui nous occupe, à des fonctionnaires britanniques qui travailleraient par hasard pour l'Union européenne.

Le statut des fonctionnaires prévoit l'interdiction de toute discrimination. Déjà le traité sur l'Union européenne interdit la discrimination fondée sur la nationalité. Il y a toutefois une exception : au moment de leur recrutement, les fonctionnaires doivent avoir la nationalité d'un État membre, à moins de bénéficier d'une dérogation – nous avons eu en effet quelques fonctionnaires norvégiens, suisses ou américains. Mais une fois le recrutement effectué, l'obligation d'être citoyen d'un État membre ne s'applique plus ; reste que les institutions peuvent licencier, donc démettre d'office les fonctionnaires qui n'ont plus la nationalité d'un État membre. Si les institutions ne font pas usage de cette faculté, le fonctionnaire garde son statut et son poste. Il en va différemment pour les agents temporaires et les agents contractuels dont le contrat se termine lorsqu'ils n'ont plus la nationalité d'un État membre, sauf dérogation accordée par les institutions – la logique est donc ici inverse.

J'ajoute que si les fonctionnaires sont démis d'office, aucune couverture sociale n'est prévue pour eux, aucune indemnité de chômage, aucun préavis, et ils ne bénéficient plus de couverture sociale – l'assurance maladie est un régime à part qui ne fait pas partie de la coordination des régimes européens d'assurance maladie. En revanche, pour les agents temporaires, des indemnités sont prévues.

Les pensions sont également régies par notre statut qui prévoit expressément qu'elles sont à charge du budget européen mais que les États membres en garantissent collectivement le paiement.

Jusqu'au moment du Brexit, soit, théoriquement, deux ans après l'activation de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les fonctionnaires européens de nationalité britannique ne devraient subir aucune discrimination en matière de promotion, d'affectation ou de recrutement. Après le Brexit, même s'il est possible, théoriquement, de tous les licencier, on peut supposer que des Britanniques resteront fonctionnaires de l'Union européenne et dès lors ceux-ci ne pourront être l'objet de discrimination. Ce principe de non-discrimination doit toutefois, de mon point de vue, être appliqué en tenant compte du risque de conflit d'intérêts. On peut dès lors supposer que, pour des postes dont le titulaire doit définir la politique de l'Union, négocier avec des États tiers – et le Royaume-Uni en fera partie –, il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Il est dès lors fort possible que certains postes, les plus sensibles, soient d'un accès très difficile pour les fonctionnaires de nationalité britannique qui demeureraient en poste après le Brexit. Ils garderaient bien sûr la possibilité de tenter de faire valoir, devant la Cour de justice de l'Union européenne, qu'ils ont été victimes de discrimination.

En ce qui concerne les pensions des fonctionnaires européens de nationalité britannique qui sont déjà à la retraite et celles, futures, des fonctionnaires aujourd'hui en activité, elles seront toujours payées par l'Union européenne. Néanmoins, le statut prévoyant que les États membres sont solidairement responsables du paiement des retraites, on pourrait très bien imaginer que, au cours des négociations, on demande aux Britanniques de supporter une partie du coût des retraites actuelles et futures des fonctionnaires européens en général. Il ne s'agirait pas de leur demander de payer les retraites des fonctionnaires de nationalité britannique, mais leur quote-part des droits à la retraite acquis pendant que le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne.

Le montant peut s'en révéler élevé ; on considère que la dette de l'Union européenne envers les fonctionnaires pour payer leur retraite est de 50 à 60 milliards d'euros. C'est énorme mais il faut bien comprendre comment fonctionne ce régime. Il s'agit d'un fonds virtuel. Contrairement à un régime de répartition, pay as you go, dans lequel les contributions financent au même moment les prestations, les actifs finançant les pensionnés, ici, les actifs contribuent pour bénéficier, au moment où ils prennent leur retraite, de l'argent que, mutuellement, ils auront versé au fonds. Ce fonds a existé à l'époque de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) – les fonctionnaires payaient leur contribution et les États la part patronale selon une répartition un tiers-deux tiers. Au moment de la fusion des exécutifs des trois communautés (CECA, Communauté économique européenne et Euratom), les États membres ont considéré qu'il était plus intéressant pour eux, plutôt que de payer la totalité des salaires à laquelle s'ajoutaient 20 % versés au fonds de retraite, de ne payer que 90 % des salaires et de considérer que les 10 % que les fonctionnaires devaient payer au fonds de retraite et que les 20 % que ces mêmes États versaient au fonds, étaient mis de côté afin de garantir le paiement des pensions. C'est pourquoi le statut prévoit cette garantie solidaire des États membres. C'est un peu comme si ces derniers avaient émis des bons du Trésor – c'est d'ailleurs en général aux bons du Trésor qu'on compare les taux d'intérêt utilisés pour le calcul des cotisations retraites. Chaque année, une évaluation actuarielle permet de déterminer le taux de contribution nécessaire pour assurer les prestations de retraite prévues par notre statut. C'est pourquoi les droits à la retraite de tous les retraités, ajoutés à ceux des fonctionnaires en activité sont évalués à 50 ou 60 milliards d'euros – chiffre du reste tout à fait hypothétique parce que calculé selon des règles comptables suivant lesquelles on doit prendre en considération le taux d'intérêt au 31 décembre de l'année précédente ; or ce dernier était très bas et non représentatif de l'évolution des cinquante prochaines années, en tout cas nous l'espérons.

Il faut savoir que le statut des fonctionnaires européens provient d'un règlement du Conseil européen soumis à la procédure législative ordinaire – initiative de la Commission, adoption par le Conseil et par le Parlement : il relève donc du droit secondaire, au-dessus duquel on trouve les traités – traité de Rome, traité de Maastricht, traité de Lisbonne… mais aussi les traités d'adhésion – et donc au-dessus duquel on trouvera, sans doute, le traité qui sera conclu avec le Royaume-Uni à la suite des négociations prévues par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Ce droit primaire, qui est supérieur, peut prévoir d'autres dispositions et j'imagine mal, par exemple que l'une d'entre elles ne concerne pas la couverture sociale des fonctionnaires de nationalité britannique éventuellement démis d'office.

J'ai dit qu'il resterait probablement des fonctionnaires britanniques au sein des institutions européennes après le Brexit : ce sera en partie pour des raisons linguistiques. Il est en effet plus que probable, malheureusement, que l'anglais restera la lingua franca des institutions de l'Union européenne : même si les Britanniques ne sont plus là, la grande majorité des nouveaux États membres n'utilisent quasiment que l'anglais ; aussi, j'imagine mal tous ces États se mettre rapidement à parler français ou une autre langue qui deviendrait notre lingua franca. Nous aurons donc probablement besoin de traducteurs-interprètes britanniques.

Les modifications du statut des fonctionnaires par le biais du traité qui serait conclu à la fin des négociations devraient bien sûr respecter les principes généraux du droit, notamment celui de non-discrimination et, plus largement, ceux contenus dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il devrait être par exemple exclu, à mon avis, qu'on décide que les pensions des anciens fonctionnaires britanniques soient payées par le Royaume-Uni, transférées au régime britannique, car il y aurait discrimination entre les fonctionnaires britanniques et les autres. De même, on ne devrait pas non plus pouvoir démettre d'office ou licencier les fonctionnaires qui ont la nationalité britannique et une autre nationalité, ce qui serait tout à fait contraire, de mon point de vue, j'y insiste, aux principes généraux du droit applicables au sein de l'Union européenne.

La seule question qui se pose encore est de savoir s'il y aura un accord, un tel traité à la suite des négociations. Plusieurs options sont envisageables. La première est l'absence de Brexit – ce qui est très peu probable mais on ne peut pas totalement exclure que les Britanniques reviennent sur leur décision. Puis nous avons le soft Brexit, le hard Brexit mais aussi le « extra-hard » Brexit.

Or vu les positions respectives du gouvernement britannique, des autres États membres et des institutions européennes, il est fort possible que les négociations calent rapidement – nécessitant une révision desdites positions – et qu'elles prennent plus de temps que les deux années imparties par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Il faut dès lors que les Vingt-Huit soient unanimement d'accord pour prolonger ce délai. Dans la mesure où les conflits, au cours de ces négociations, seront assez durs, chacun faisant pression en sens contraire, les uns jouant les prolongations, les autres désirant aller vite, il n'est pas du tout exclu qu'au bout de deux ans aucun accord ne soit conclu, les traités ne s'appliquant dès lors plus au Royaume-Uni. La situation serait chaotique. Resterait à espérer que le Royaume-Uni accepte de respecter ses engagements non seulement vis-à-vis des fonctionnaires mais aussi ceux concernant la recherche, les fonds européens, la Banque centrale européenne… Car les Britanniques ne seront plus obligés par la Cour de justice de l'Union européenne de les respecter. Reste que s'ils ne les respectaient pas, leur crédibilité s'en trouverait atteinte sur la scène internationale dans la perspective de la conclusion d'autres accords avec d'autres États. Cette option n'est toutefois pas à exclure, j'y insiste.

Je dois vous dire, aux uns et aux autres, qu'au lieu de nous rassurer, vous augmentez notre perplexité et nos doutes…

Je suis assez étonné de votre volonté de complexifier, de compliquer les affaires plutôt que de les appréhender avec une certaine sérénité. Aucun des problèmes que vous avez soulevés ne trouve de solution en droit international public – aucun. Je suis étonné, à cet égard, madame Benlolo Carabot, que vous ayez omis le droit d'établissement quand vous avez évoqué les quatre libertés ; or, à ce titre, je vous rappelle que nous recevons sur le territoire français un certain nombre d'étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et qui séjournent chez nous aux termes de conventions bilatérales. Nous pourrons toujours, sur le plan bilatéral, régler les problèmes franco-britanniques, indépendamment de la situation de l'Union européenne. Je suis, sur ce point, formel.

En matière de sécurité sociale, nous avons conclu des accords avec de nombreux États étrangers. Ils sont plus ou moins bien appliqués, je vous l'accorde – le Parlement aborde d'ailleurs très souvent la question.

Quant à la recherche, je suis intimement convaincu que nous trouverons les solutions adéquates. Vous l'avez très bien dit : nous sommes liés en la matière avec les Britanniques et je ne vois pas comment nous parviendrions à couper les ponts : ce serait complètement ubuesque. Nous trouverons donc, ici encore, des solutions bilatérales. On a évoqué le retour des fonds européens à hauteur de 135 % pour les Britanniques. Très bien, mais je rappelle que le Royaume-Uni est le troisième contributeur au budget de l'Union européenne ; il retrouvera donc directement des fonds nationaux. Aussi, rien de ce que vous nous avez exposé n'est rédhibitoire.

Pour ce qui est du délai de deux ans prévu par l'article 50, l'Union européenne nous a très souvent habitués à arrêter l'horloge… De cette manière nous pourrons trouver un accord pour essayer de continuer les négociations sur un certain nombre de points.

Les problèmes que vous soulevez existent bel et bien, mais il me semble que nous n'éprouverons aucune difficulté à trouver des solutions sur le plan bilatéral. Il ne faut donc pas se mettre martel en tête. J'ajoute que nous, Français, avons intérêt à trouver un accord avec les Britanniques. Nous sommes en effet trop liés sur le plan sociologique – notre ami Christopher Chantrey nous l'a bien montré – et sur le plan commercial – je vous rappelle que notre solde commercial avec le Royaume-Uni est positif. Nous n'allons tout de même pas nous tirer des balles dans le pied à longueur de temps au nom de dogmes aujourd'hui largement remis en cause par certains États, à l'occasion du Brexit ; sans compter la kyrielle de crises que connaît l'Europe et à cause de laquelle il va bien falloir un jour ou l'autre remettre les pendules à l'heure. Donc, j'y insiste, on peut trouver des solutions bilatérales sans trop de difficulté, à condition bien sûr de ne pas trop faire monter les enchères en matière de principes – comme le disait Clemenceau, il faut s'appuyer sur les principes jusqu'à ce qu'ils cassent ; eh bien, c'est la position politique que je défendrai bec et ongles parce que, à un moment donné, trop c'est trop, et il faudra bien sortir des dogmes pour trouver des solutions pratiques.

Je ne tiendrai pas le même langage que mon collègue Myard, comme vous pouvez l'imaginer. Il est europragmatique…

… alors qu'il me dit eurobéat. Vous avez donc ici réuni deux points de vue complètement opposés.

Tout à fait, et même voisins. J'ai trouvé très intéressants vos exposés et, pour ma part, j'y ai découvert, comme le président Bartolone, des problèmes que je n'avais pas imaginés jusqu'à présent. Sans doute seront-ils résolus, mais je me demande s'ils le seront dans les deux ans impartis par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Et là, je ne suis pas d'accord avec Jacques Myard : s'ils ne sont pas résolus dans les deux ans, nous serons confrontés à un problème majeur parce qu'il est impensable que les Britanniques participent aux élections européennes et à la nomination de commissaires européens. La prolongation des négociations signifierait qu'ils bénéficieraient encore de ce privilège après avoir voté le Brexit. Or je m'interroge sur la possibilité de régler les nombreux problèmes que vous nous avez exposés en seulement deux ans.

Monsieur Chantrey, vous avez déclaré, si j'ai bien compris, que les Britanniques installés à l'étranger n'avaient pas pu participer aux élections.

Les Britanniques établis à l'étranger depuis plus de quinze ans n'ont pas pu voter à l'occasion du référendum malgré la promesse électorale de 2015 du parti conservateur d'abroger la loi qui les en empêchait.

Sur les 5,6 millions de Britanniques installés à l'étranger, environ 2 millions seraient concernés – il s'agit d'une estimation.

J'aurais préféré que M. Cameron programme ce projet de loi dès l'élection de mai 2015, car il savait déjà qu'il organiserait le référendum. Nous avons essayé d'amender la loi instituant le référendum, mais nous avons échoué.

J'ai une autre question concernant le mode de décision du Royaume-Uni : pour intégrer la CEE, il avait organisé un référendum et la Chambre des communes avait ensuite voté…

En fait, une loi a été votée en 1972 au terme de laquelle le Royaume-Uni intégrerait la CEE le 1er janvier 1973, et un référendum a été organisé en 1975 sur le maintien du Royaume-Uni au sein de la CEE, le « oui » l'emportant avec quelque 60 % des voix.

Il me semblait à l'inverse que pour entrer au sein de la CEE, le Royaume-Uni avait organisé un référendum suivi d'un vote à la Chambre des communes… Se pose en tout cas un vrai problème : même si, à la limite, cela ne nous regarde pas, on peut trouver assez extraordinaire que la Chambre des communes ne se prononce pas sur une question aussi difficile que celle soulevée par l'article 50 du traité sur l'Union européenne.

Nous ne sommes pas là pour régler les problèmes britanniques ; nous avons déjà bien assez des nôtres…

La loi qui a instauré le référendum est muette sur les conséquences d'un vote négatif en termes d'actions à entreprendre de la part du pouvoir exécutif. Cela étant, la souveraineté parlementaire, dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, j'entends bien la souveraineté du parlement britannique, est un pilier de nos institutions.

Cela paraît surréaliste.

Madame Benlolo Carabot, vous avez suggéré que nous pourrions nous inspirer du système norvégien ; je souhaite que vous développiez ce point.

Vous êtes passés rapidement sur la question du taux de change. Il se trouve que j'ai une maison en Espagne et les Britanniques qui sont installés là-bas pâtissent durement de l'évolution du taux de change.

Soit, mais pas pour les Britanniques qui vivent à l'étranger – M. Myard ne veut pas voir les problèmes…

J'en viens à la question des retraites. Si j'ai bien compris, la retraite des Britanniques installés sur le continent risquerait d'être décotée.

Il me semble que M. Junker a fait une déclaration dès après le Brexit pour garantir que les fonctionnaires européens de nationalité britannique ne seraient pas « éjectés ». Il est vrai que l'argument que vous avez fait valoir, monsieur Géradon, sur le conflit d'intérêts est très important.

Pour finir, j'aimerais savoir combien de Français suivent un cursus dans le cadre du projet Erasmus au Royaume-Uni. D'après ce que j'ai compris, les universités britanniques sont peu intéressées par ce dispositif qui permet aux étudiants de payer des frais d'inscription inférieurs à ceux des étudiants extracommunautaires. Là aussi, je souhaite que vous nous en disiez plus.

Malgré la différence de notre approche avec celle de Jacques Myard, nous devons convenir qu'il y aura bien un futur. En attendant, le doute qui prévaut en ce moment n'est bon ni pour les individus ni pour les entreprises, ni non plus pour l'économie en général ni pour la recherche.

M. Chantrey l'a plus que sous-entendu : M. Cameron a proposé ce référendum en pensant qu'il n'aurait jamais lieu, imaginant que le petit parti libéral n'en voudrait pas. Je suis très surpris, lorsque je rencontre mon homologue, par cette espèce de peur, y compris chez certains parlementaires qui se posent la question de savoir s'ils doivent, en tant que tels, se prononcer et donc respecter ou non le vote de leurs concitoyens.

Un certain nombre de questions touchant aux principes vont donc être posées.

En tout cas, en ce qui concerne ce temps de doute, vous pouvez imaginer, de chaque côté du Channel, ce que peut représenter l'interrogation des citoyens européens.

Madame Benlolo Carabot, les résidents depuis plus de cinq ans peuvent-ils être protégés par un autre texte ? La convention européenne des droits de l'homme, par exemple, peut-elle servir de jurisprudence, peut-elle « border » les décisions prises par les responsables britanniques ?

Ensuite, quelles seraient les conséquences du Brexit sur les contentieux en cours auprès de l'ensemble des juridictions européennes ?

Par ailleurs, avez-vous une idée, monsieur Chantrey, du nombre de Britanniques élus au sein de nos conseils municipaux ?

On en compte un peu plus de 800 un peu partout en France, en majorité dans les petites communes.

Monsieur Fatome, prenons l'hypothèse d'un Brexit dur. Nous avons certes passé des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays – et sur ce point Jacques Myard a raison – mais, en ce qui concerne les personnes qui ont travaillé pour partie au Royaume-Uni et pour partie en France, quel est le système qui pourrait leur permettre de « reconstituer » leur carrière ?

Monsieur Despréaux, je reviens sur la béatitude de Jacques Myard pour ce qui est de la recherche. Il est évident que certains programmes engagés avec nos amis britanniques ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. La communauté scientifique y réfléchit-elle néanmoins ?

Encore une fois, ce qui me préoccupe, c'est la période de doute – et c'est aussi le cas des acteurs de l'ensemble des secteurs qui font la richesse de la coopération européenne et de la coopération franco-britannique. Je raconte toujours cette anecdote : lors de la réunion du G7 des présidents des parlements, les Japonais nous ont indiqué avoir prévu un investissement pour l'Europe au Royaume-Uni ; or ils se posent aujourd'hui la question de savoir vers quelle partie orienter cet investissement : le Royaume-Uni ou l'Union européenne ?

Je n'ai jamais dit, monsieur Myard, que les problèmes auxquels nous allons être confrontés seraient insolubles.

La situation est par contre hautement problématique et c'est sans doute là-dessus que nous divergeons.

Il est un point sur lequel je suis, certes, parfaitement d'accord avec vous : puisque le droit de l'Union européenne ne trouvera plus à s'appliquer au Royaume-Uni, nous nous tournerons nécessairement – et du reste nous le faisons dès à présent – vers le droit international qui nous offre des outils plus que flexibles. Les négociateurs vont opter pour des solutions de droit international général et c'est bien pourquoi il n'y a rien d'insoluble puisque ce droit est suffisamment souple, j'y insiste, pour nous permettre d'englober toutes les situations.

Soit, mais, jusqu'à preuve du contraire, la France, qui va négocier ces accords bilatéraux, reste, elle, membre de l'Union européenne. Dès lors, elle n'est pas liée que par le droit international : elle est aussi liée par le droit de l'Union européenne. C'est une réalité juridique et politique. Partant de là, la France ne fait pas ce qu'elle veut quand elle signe un accord bilatéral.

Elle peut tout à fait signer un accord bilatéral – et elle en a conclu beaucoup avec des États tiers à l'Union européenne –, mais elle doit tenir compte de ses obligations au titre du droit de l'Union et ces obligations sont contrôlées et par la Commission et par la Cour de justice de l'Union qui, à de maintes reprises, a empêché les États membres de faire ce qu'ils voulaient en matière de relations avec des États tiers.

Ce fut le cas avec l'EPR, mais pas seulement.

Je suis donc d'accord avec vous sur le fait que nous pouvons signer un accord – mais sous le contrôle très strict des institutions de l'Union européenne qui nous empêcheront de faire n'importe quoi.

Ainsi, le Royaume-Uni a tenté de renégocier immédiatement un accord avec l'Australie et chacun s'est très vite rendu compte que le premier était encore membre de l'Union européenne et que dès lors, il ne pouvait négocier n'importe quoi.

Bien sûr. Ce que je viens de dire concerne le Royaume-Uni tant qu'il sera membre de l'Union européenne, pendant cette période d'incertitude, de doute, et concernera quoi qu'il en soit tous les États membre dans leurs relations futures avec le Royaume-Uni. On pourrait mentionner de très nombreux exemples comme les cas où les compétences de l'Union européenne à l'extérieur n'étaient pas clairement affirmées, et au sujet desquels la Cour de justice de l'Union européenne a adopté une position très ferme et a encadré le pouvoir des États membres de signer des accords bilatéraux. Je serai donc nettement moins optimiste que vous, monsieur Myard, sur le fait qu'il n'y aurait pas de problème, que tout va se régler et que tout est magnifique.

J'en viens au modèle norvégien. Il repose sur l'Espace économique européen (EEE) et l'Association européenne de libre-échange (AELE). Tous les États membres de l'Union européenne sont également membres de l'EEE par le biais d'un accord qui les lie à trois autres États tiers qui sont la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. La Norvège, en tant qu'État extérieur à l'Union, ne prend part à aucune décision dans le cadre de celle-ci, mais elle contribue à son budget et a accès au marché intérieur européen. S'appliquent par conséquent aux Norvégiens installés dans les pays membres et aux citoyens de l'Union installés en Norvège, toutes les libertés de circulation : de personnes, de services, de capitaux et de marchandises.

Je crois en effet pouvoir affirmer que l'on ne s'oriente pas du tout vers cette solution qui pourtant, quelques jours avant le référendum, quand on s'interrogeait sur les possibles conséquences d'un Brexit, avait été envisagée. Le Royaume-Uni cherche autre chose ; il ne voit aucun intérêt à contribuer au budget de l'Union, à être soumis au contrôle de la Cour de justice de l'AELE.

Qu'il réfute également, en effet. Tout cela ne me semble pas très bon, politiquement, pour le Royaume-Uni.

Je suis tout à fait d'accord avec le fait que la solution à la norvégienne n'a aucune chance – l'adopter reviendrait à ne pas tenir compte du résultat du résultat du référendum. J'espère que les tribunaux, jusqu'à la cour suprême du Royaume-Uni, vont estimer nécessaire le vote de lois et que toutes échoueront parce que les solutions qu'elles proposeront ne seront pas, politiquement, acceptables. Nous n'allons pas trouver la solution qui réponde en tous points aux aspirations des gens qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et, après ces échecs, des élections législatives anticipées devraient être organisées qui seraient une sorte de second round du référendum. C'est en tout cas ce que j'espère.

Il y a aussi le modèle suisse. Pendant la campagne référendaire, j'ai beaucoup entendu les Britanniques l'évoquer comme solution au cas où le modèle norvégien ne serait pas retenu. La Suisse n'est pas formellement membre de l'EEE mais a négocié une série d'accords bilatéraux avec l'Union européenne – plus de 150. C'est ainsi qu'elle a choisi de ne pas signer d'accord dans le domaine de la libre circulation des personnes.

Pour le coup, une telle configuration serait très difficile à négocier pour le Royaume-Uni, ne serait-ce que parce que le modèle suisse est en ce moment même fortement remis en cause par l'Union européenne elle-même. En effet, à la suite de ces accords bilatéraux, l'Union européenne comme la Suisse se sont montrées très insatisfaites de cette situation. Depuis 2010-2011, un grand traité est en négociation pour regrouper ceux de ces accords qui respectent les principes de l'Union européenne. En outre, la réintroduction de quotas d'étrangers communautaires a été adoptée par référendum dans un des cantons suisses. Or, un an et demi plus tard, le blocage des négociations entre l'Union européenne et la Suisse, pour la mise en oeuvre du résultat du référendum, est total car l'Union a des exigences en matière de non-discrimination que la Suisse doit respecter dans la mesure où, même si elle n'applique pas expressément le principe de libre circulation des personnes sur son territoire, elle est liée par d'autres engagements européens. Aussi la Suisse se retrouve-t-elle dans l'impossibilité d'appliquer le résultat de ce référendum si elle ne se soumet pas à certains critères de l'Union européenne. Il s'agissait par cet exemple de vous montrer que, alors que j'évoque ici un État tiers à l'Union européenne, celui-ci est malgré tout enserré dans une problématique juridique et politique très complexe et contrainte par rapport à l'Union.

Si la période transitoire prévue par l'article 50 du traité de l'Union européenne est source d'interrogations, il est clair que toutes les règles en vigueur régissant la coordination des systèmes de sécurité sociale vont continuer de fonctionner. Aussi si, malheureusement, des messages discordants circulent, ils ne sont pas nécessairement fondés. Les mécanismes de prise en charge, j'y insiste, de totalisation des retraites, de remboursement d'assurance maladie, etc., continueront à fonctionner tant que le Royaume-Uni sera membre à part entière de l'Union européenne.

Ensuite, rien ne changera concernant les pensions des personnes qui ont liquidé leur retraite aujourd'hui. Si aucun accord n'est trouvé qui permette une reconnaissance mutuelle et une totalisation, alors chaque assuré devra consulter son régime français et son régime britannique pour tâcher de savoir dans quelles conditions la période travaillée pourrait ouvrir des droits. Ce qui est vraisemblable, au regard des règles, c'est qu'il y aura une décote – or tout l'intérêt de la totalisation est précisément de prendre en considération la totalité de la carrière. Si une convention bilatérale ou un accord appliquait bien cette logique, elle serait de nature à assurer la continuité de la mécanique de totalisation. Quelqu'un qui aurait cotisé avant la mise en oeuvre des nouvelles règles bénéficierait de la totalisation à peu près dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

Enfin, nous n'avons fait qu'évoquer un point pourtant central dans la discussion : la position des Britanniques sur l'application chez eux de la libre circulation des travailleurs. On recherche une solution pragmatique, et on loue souvent le pragmatisme britannique, mais on ne la trouvera que si les règles du jeu s'établissent sur cette thématique. On perçoit en tout cas, en tant qu'observateur, que ce sujet est de nature à présenter une difficulté de la part de nos amis britanniques.

Il ne pourra pas y avoir de discussion si l'ensemble des libertés n'est pas appréhendé dans le même temps ; faute de quoi ce sera la fin de l'Union européenne.

Je vous ferai remarquer, monsieur le président, que l'une des personnalités européennes à avoir remis en cause la libre circulation des personnes est un ancien président de la Commission européenne, M. Prodi lui-même, qui, lorsqu'il était Président du Conseil italien a été confronté à la question des Roms – problème majeur en Italie.

Ensuite, qu'on le veuille ou non, le Conseil européen du mois de février a remis en cause la liberté de circulation et notamment du fait des problèmes liés à la sécurité sociale. On voit donc bien qu'intellectuellement on admet l'idée d'un accommodement des principes des quatre libertés – j'en suis intimement convaincu.

Je suis de la même manière convaincu que la jurisprudence issue de l'arrêt « Accord européen sur les transports routiers (AETR) », selon laquelle la compétence interne emporte la compétence externe sera remise en cause.

Dès lors, ou nous nous montrons pragmatiques afin d'obtenir un dispositif qui fonctionne, ou nous continuons dans l'idéologie et le dogmatisme et nous allons dans le mur.

En l'occurrence, il ne s'agit pas d'idéologie et de dogmatisme : le jour où il n'y aura plus la liberté de circulation, ce ne sera plus la même Union européenne.

On parle souvent des Roms, des immigrés, mais je vous rappelle, monsieur Myard, que les Français et les Polonais ont été au coeur de la campagne référendaire britannique. Déjà là nous voyons se dessiner un tout autre projet européen. Je connais vos doutes sur l'Europe…

Voyez, monsieur Chantrey, quels peuvent être nos débats au sein du Parlement français. J'imagine, si la justice devait décider, au Royaume-Uni, qu'un texte de loi serait nécessaire, ce que seront les débats chez nos amis britanniques…

Je reviens rapidement sur la Suisse pour noter que le délai de deux ans ne fige pas nécessairement la situation. En effet, dès lors que ce pays a commencé à limiter la liberté de circulation des personnes, en matière de recherche, l'accès au programme H 2020 a été limité ; du coup, la Suisse se heurte à de gros blocages pour bénéficier des financements européens. De la même manière, si les Britanniques votaient une loi limitant la liberté de circulation des personnes, la situation s'en trouverait modifiée.

J'ai surtout parlé de la recherche publique ; mais pour ce qui est de l'innovation, nous avons de très nombreux signaux qui nous indiquent que dans le secteur privé, les entreprises innovantes hésitent à s'implanter ou à maintenir leurs implantations sur le marché britannique car l'intérêt d'appartenir à l'Union européenne est tout de même d'avoir accès au marché européen.

Nous avons ainsi plusieurs exemples d'entreprises japonaises, notamment pharmaceutiques, qui sont en train de réviser leur politique : ils n'ont plus tellement envie de s'installer au Royaume-Uni.

Pour ce qui concerne le programme Erasmus, le Royaume-Uni a envoyé, en 2013, 15 610 étudiants en mobilité dont 4 176 en France. La France est en troisième position, sachant que les Britanniques préfèrent les zones anglophones. Nous sommes nettement en tête des zones non anglophones, largement devant les Allemands. Nous avons même gagné des parts de marché, si je puis dire, car, depuis trois ans, la part d'étudiants britanniques a augmenté de 30 % chez nous depuis dix ans alors qu'elle chute de 12 % en Allemagne. Le Royaume-Uni constitue la première destination d'étudiants français – au nombre de 6 800, soit plus que les étudiants espagnols ou allemands –, ainsi que pour la formation et l'enseignement professionnel.

Et donc, d'après ce que vous nous avez expliqué, cela va devenir beaucoup plus difficile pour eux.

En effet. Le budget du programme Erasmus + est de 1,68 milliard d'euros. Le volet Erasmus cofinance les études. Sans cela, l'étudiant devra payer les frais d'inscription et c'en sera fini des coûts modérés : jusqu'à présent, un étudiant ressortissant d'un État membre, même hors Erasmus, bénéficie, dans l'État membre dans lequel il s'installe, d'avantages assez considérables, alors que l'étudiant provenant d'un pays tiers à l'Union européenne paye le plein tarif.

Je n'ai pas le chiffre précis, d'autant que les séjours en question sont d'une durée variable.

J'ignore qui interroger, mais nous sommes en train, au sein de la commission des finances, d'examiner la manière dont nous pourrions attirer les entreprises installées au Royaume-Uni et en particulier celles du secteur financier. Nous allons favoriser le statut d'impatrié. Se posent dès lors des problèmes de fiscalité, de droit du travail… À la suite de la perte du passeport financier par les Britanniques – et il serait totalement illogique qu'ils le gardent – peut-on espérer le retour ou l'arrivée d'entreprises japonaises, pour reprendre l'exemple que vous avez évoqué ?

Ce sera l'objet d'une prochaine table ronde portant sur l'impact du Brexit sur les activités bancaires, financières et sur les investissements.

Je souhaite ajouter un mot à propos des accords bilatéraux. D'un point de vue politique, nous sommes confrontés à un gros dilemme : nous avons construit l'espace européen de la recherche et de l'innovation et nous sommes en train de construire l'espace européen de l'enseignement supérieur parce que nous considérions qu'il s'agissait d'une véritable plus-value à l'échelle mondiale, pour peser dans le domaine de la recherche, face à la croissance rapide de la Chine ou à l'expansion importante des États-Unis. On peut certes faire du bilatéral, mais l'essentiel de la relation partenariale repose sur des financements apportés par l'ensemble des États membres à travers l'Union européenne. La question est donc de savoir, dans l'hypothèse où l'on construit quelque chose avec deux ou trois pays européens – avec le Royaume-Uni et éventuellement l'Allemagne, par exemple –, si l'on ne risque pas de du même coup de déconstruire l'espace européen de la recherche, ce qui nous laisserait dans une situation moins favorable d'un point de vue collectif.

Pour avoir rédigé un rapport avec une collègue socialiste, pour le compte de la commission des affaires européennes, je puis vous dire que les financements européens dont vous parlez représentent à peine 5 % des financements de la recherche en Europe. Il y a donc lieu de relativiser ce que vous venez de dire.

Je suis en revanche d'accord avec vous sur le fait que l'espace européen de la recherche permet de créer des liens, mais ces liens, on peut toujours les garder d'une manière ou d'une autre – je vous le dis comme je le pense.

Le chiffre de 5 % est exact, mais il représente tout de même 95 % des financements partenariaux : or c'est avec ces derniers que l'on crée des relations. Le reste demeure sur notre territoire.

Certes, il y a d'un côté les moyens financiers, mais, de l'autre, il y a aussi cette collaboration entre différentes équipes de recherche « appâtées » par cette amorce financière. Or si on la perd, on perdra beaucoup en matière de synergie de recherche.

Vous faites preuve d'une patience extraordinaire, monsieur le président ! Vous savez, voilà des années que je siège aux côtés de M. Myard et nous ne parvenons pas à le convaincre de quoi que ce soit. (Sourires.)

Au lendemain du référendum, en effet, le président de la Commission européenne, M. Junker, et le président du Parlement européen, M. Schulz, ont rassuré les fonctionnaires européens de nationalité britannique en soulignant qu'ils avaient toujours été loyaux et qu'ils travailleraient avec les présidents des autres institutions afin qu'ils continuent à apporter leur savoir-faire. Le président du Conseil européen, M. Tusk, pour sa part, n'a pas fait le même type de déclaration car il est plus lié par les États membres, il est moins indépendant que les deux premiers. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est contributeur net, pour 12 %, au budget européen. J'ignore quelle sera la réaction de votre commission des finances quand on lui dira qu'il suffira d'augmenter de 12 % votre contribution au budget européen pour qu'il n'y ait plus aucun problème…

Il est probable que, même si les dépenses administratives ne représentent que 6 % du budget européen, dont la moitié pour les rémunérations, les États membres voudront réduire les effectifs. Et quel est le meilleur moyen de procéder, en cas de Brexit, sinon en licenciant les fonctionnaires de nationalité britannique ? Nous luttons pour que ce ne soit pas le cas, mais nous n'entendons pas être aveugles non plus : le risque est réel.

Vous nous avez interrogés par ailleurs sur ce qu'il adviendra des litiges en cours devant la Cour de justice de l'Union européenne. La cour n'a en fait aucun moyen de faire appliquer ses décisions. Ses arrêts sont appliqués par les États membres parce que c'est dans l'ordre normal des choses, mais il n'y a pas d'exécution forcée possible. Pour ce qui est des arrêts qui seront pris après le Brexit ou dont les effets devraient se produire après le Brexit, de la même manière que pour ses autres engagements, le Royaume-Uni se sentira-t-il moralement obligé de les respecter ? Telle est la question.

En ce qui concerne les différents modèles, norvégien, suisse et autres, d'après Mme May, les Britanniques veulent limiter l'immigration et garder l'accès au marché intérieur. D'après les dirigeants européens, ces deux exigences sont incompatibles. L'accès au marché intérieur comprend les quatre libertés dont la liberté de circulation des personnes. Et si j'entends bien ce qui s'est dit ici, pour un État membre comme la France – et c'est valable pour les autres également –, il est plus intéressant de garder la liberté de circulation et d'éviter que les Britanniques aient accès au marché intérieur, cela afin d'attirer les entreprises étrangères dans nos pays afin qu'elles y investissent plutôt qu'au Royaume-Uni. Les positions de négociation sont donc tout à fait opposées.

J'assistais cette semaine à une conférence, à Bruxelles, dont l'un des participants, André Sapir, membre du groupe Bruegel, un think tank européen, établissait la typologie des différentes issues possibles au Brexit. Nous avions d'abord le no Brexit, puis le soft Brexit qui pourrait aboutir au modèle suisse ou au modèle norvégien qui tous deux prévoient la libre circulation des personnes, en dépit de certains accommodements pour la Suisse. Ensuite venait l'idée d'un partenariat continental, modèle quelque peu hybride prévoyant une circulation des personnes limitée mais l'accès au marché intérieur. Puis étaient envisagées les unions douanières telles celle que nous avons établie avec la Turquie ou alors les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Un participant à la conférence, un ancien eurodéputé britannique, a plaidé pour un accord du même type que celui que nous avons contracté avec l'Ukraine, c'est-à-dire un accord de libre-échange complet et approfondi (deep and comprehensive) qui ne prévoit pas la libre circulation. C'est peut-être également une idée à creuser.

Je reviens sur les contentieux en cours devant les juridictions européennes. Il est tout à fait exact qu'il n'est pas prévu, pour les États membres, d'exécution forcée d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Si la France exécute ces arrêts, c'est parce qu'elle se sent liée, juridiquement et politiquement, par son appartenance à l'Union. Dès lors que le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne, il reste tout de même lié par des principes de droit international qui sont des principes de sécurité juridique énoncés dans la Convention de Vienne. Dès lors qu'un traité s'éteint, le Royaume-Uni sera tenu, en vertu des principes généraux du droit, d'assumer les conséquences de contentieux noués. La question est celle de la date critique : il faut savoir à quel moment le contentieux s'est noué afin de savoir si le Royaume-Uni peut être tenu pour responsable ou pas de l'exécution d'un arrêt.

Enfin, pour répondre à votre question sur le fait de savoir si les résidents de plus de cinq ans pourraient invoquer d'autres normes juridiques, la réponse est oui. La Convention européenne des droits de l'homme peut bien sûr l'être puisque son article 8 protège le droit à la vie privée et familiale. Et, dès lors qu'on a noué une vie familiale ou une vie privée intense – notion interprétée très souplement par la Cour –, cet article peut être invoqué afin d'éviter que le pire ne se produise.

Je vous remercie tous de nous avoir consacré de votre temps. Vous ne nous avez pas apporté de solution clé en main mais on voit bien, à travers vos interventions, l'épreuve que les Européens vont vivre au cours des négociations à venir. Ce qui m'inquiète beaucoup, nous l'évoquerons lors de la prochaine table ronde, c'est le développement du chacun pour soi, le but étant, en ordre dispersé, de savoir comment être plus attractif que le voisin – y compris au sein de la zone euro.

La table ronde se termine à midi dix.

Membres présents ou excusés

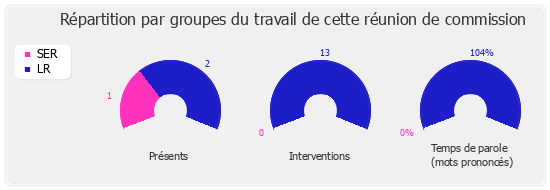

Présents. - M. Claude Bartolone, M. Pierre Lequiller, M. Jacques Myard.

Excusés. - Mme Nicole Ameline, M. Guillaume Bachelay, M. Philip Cordery, M. Éric Elkouby, M. Daniel Fasquelle, M. Joël Giraud, Mme Élisabeth Guigou, Mme Marietta Karamanli, M. Michel Piron, M. Rudy Salles.