Mission d'information sur les moyens de daech

Réunion du 9 février 2016 à 13h30

La réunion

L'audition débute à treize heures trente-cinq.

Monsieur Hamit Bozarslan, vous êtes directeur d'études à École des hautes études en sciences sociales (EHESS), membre du Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques. Nous sommes heureux d'entendre un spécialiste de la Turquie qui a évidemment travaillé sur la question kurde, sujet qui nous intéresse particulièrement étant donné son importance pour le Moyen-Orient. S'agissant de cette région du monde, vos travaux portent également sur la situation des minorités ainsi que sur l'histoire et la sociologie de la violence. Les problèmes que vous avez abordés justifient pleinement que notre mission d'information sur les moyens de Daech vous reçoive aujourd'hui.

Je ne suis pas spécialiste de l'État islamique mais, depuis une vingtaine d'années, je travaille sur la violence au Moyen-Orient aux XIXe et XXe siècles, et il est vrai que les événements contemporains bouleversent la donne en la matière.

La cité démocratique est aujourd'hui confrontée à l'État islamique dont la généalogie remonte à 1979, année charnière dans le monde, qui constitue sans doute l'une des dates de refondation du Moyen-Orient, à laquelle quatre événements bouleversent la région.

La reconnaissance d'Israël par l'Égypte porte un coup extrêmement sévère au prestige de la cause panarabe alors même que l'occupation de l'Afghanistan par l'URSS sape celui de la gauche internationaliste arabe. D'une certaine manière, on peut dire qu'au Moyen-Orient, le mur de Berlin tombe en 1979 : la gauche perd la position dominante qu'elle détenait jusque-là. Cette même année, deux événements montrent que l'islamisme est capable de prendre la relève de cette gauche défaite, en tant que force révolutionnaire. À La Mecque, en Arabie saoudite, la Kaaba est occupée par un groupe islamiste, et le Royaume ne parvient à écraser l'insurrection que grâce à l'aide du GIGN français. En Iran, 1979 est surtout l'année de la révolution : une nouvelle syntaxe est proposée au Moyen-Orient.

On peut dire que l'année 1979 dure de très longues décennies : les quatre événements fondateurs que j'ai cités trouvent leur prolongement dans les années 1980 avec la guerre entre l'Iran et l'Irak, la djihadisation de la guerre en Afghanistan, ou l'intensification de la guerre civile libanaise entamée en 1975. Tous ces éléments constituent les ingrédients principaux de la situation actuelle du Moyen-Orient.

Dans les années 1980, on estime que 30 000 à 35 000 « Arabes afghans » ont rejoint les forces de la résistance en Afghanistan – les populations concernées viennent en fait du Moyen-Orient sans être exclusivement arabes. Je crois que l'on ne compte pas une seule figure importante d'al-Qaïda qui n'ait pas été formée en Afghanistan durant les années 1980. C'est le cas de ben Laden, de Zawahiri, de Zarqaoui, d'al-Masri, d'al-Souri, d'al-Libi, et je pourrais en citer d'autres. La constitution du Hezbollah remonte également à cette période.

Si tous les événements de la région des années 1980 sont déterminés par les quatre faits fondateurs de 1979, le facteur djihadiste arabe afghan joue un rôle majeur dans les années 1990, en particulier dans le mouvement contestataire islamiste égyptien, ou dans la guerre civile algérienne.

Les attentats de 2001 montrent la capacité des marges issues des sociétés arabes – même si, à nouveau, elles n'ont pas l'exclusivité en la matière – à s'agréger dans des espaces soustraits à la visibilité publique comme les camps d'entraînement, la diaspora estudiantine en Europe, et les prisons.

Dans les années 2000, le phénomène al-Qaïda ne concerne qu'un très faible nombre de combattants – sans doute pas plus de deux mille personnes. On constate, en revanche, à partir de 2011, que la violence qui a germé aux marges des sociétés arabes fait graduellement son retour en leur centre pour les détruire en partie, notamment en Syrie. Le nombre de combattants est infiniment plus élevé qu'en 2001 : selon mes estimations, la transhumance militaire concerne quelque 150 000 à 200 000 personnes de l'Afghanistan et du Pakistan jusqu'en Isère ou au Nigeria. On voit l'ampleur considérable prise par le phénomène en quelques décennies.

Si la généalogie de l'État islamique est particulièrement claire, elle ne donne pas nécessairement le sens des événements qui se déroulent aujourd'hui au Moyen-Orient.

Il faut dire un mot des conflits au Moyen-Orient depuis 2011, en particulier de la situation de la Syrie, même s'il ne s'agit pas de la seule zone qui connaisse un effondrement social, politique et économique – je pense à l'Irak, au Liban, au Yémen ou à la Libye.

C'est principalement parce que l'État syrien s'est effondré que l'État islamique a pu « prendre souche » en Syrie avant de revenir sur ses terres d'origine, en Irak. La répression extrême menée par le régime de Bachar al-Assad dès le début de la contestation pacifique du régime, le 15 mars 2011, a abouti à un effondrement de l'État qui a été suivi de la fragmentation du temps et de l'espace syrien. Pour prendre la mesure de cette fragmentation, il suffit de citer le nombre de milices armées en Syrie : en 2013, on en comptait près de 1 200. Cela signifie que l'on compte autant d'espaces et de temps, que la population perd tout repère et toute confiance dans le temps et dans l'espace, et cela se traduit par un nombre considérable de réfugiés – on en compte douze millions –, sans parler des 300 000 victimes.

Le conflit syrien a une caractéristique originale : il change de nature tous les ans. Chaque été, nous avons affaire à un conflit entièrement reconfiguré.

L'été 2011 a été marqué par la militarisation d'une partie de l'opposition syrienne qui était restée pacifique jusque-là, avec la création de l'Armée syrienne libre. Cette militarisation est la conséquence de la répression menée par le régime : le Léviathan s'est transformé en une sorte de Béhémoth, le monstre mythique qui, selon Hobbes, contrairement au Léviathan, détruit la société. Dans la foulée, nous assistons aussi, durant l'été 2011, à la confessionnalisation de la contestation.

Durant l'été 2012, le 18 juillet, un attentat à Damas décime le haut commandement du régime : Bachar al-Assad perd son beau-frère, et son frère, Maher al-Assad, l'une des chevilles ouvrières de la répression, reste probablement paralysé – il n'a plus été vu en public depuis cette date. Le régime se retire de la région kurde de Syrie, où il procède à des bombardements aériens. Depuis cette époque, l'aviation est massivement utilisée comme arme de guerre dans un conflit interne.

Le conflit change de nouveau de nature à l'été 2013 avec l'intervention officielle du Hezbollah libanais dans la guerre. Il était jusqu'alors présent sur le terrain sans avoir affiché sa participation au conflit. La prise d'al-Qusayr par le Hezbollah, à la frontière libanaise, aboutit à la création d'une sorte d'Alaouistan qui relie al-Qusayr à Damas, Damas à Homs – en grande partie vidée de sa population – et Homs à Lattaquié, qui se trouve au coeur du territoire alaouite.

L'été 2014 voit la montée en puissance de l'État islamique et la disparition de la frontière entre la Syrie et l'Irak.

L'été 2015 est marqué par l'intervention massive de la Russie, qui change profondément la donne.

Ces évolutions permanentes s'expliquent par la violence du conflit. Elle est telle que les dynamiques s'épuisent en dix ou douze mois, ce qui amène les acteurs à passer, chaque été, à un niveau de violence infiniment plus « dense ». Dans ces conditions, il est extrêmement difficile pour les chercheurs de comprendre l'évolution du conflit syrien.

J'en viens à la question de l'État islamique dans ce conflit. Si ce dernier change de nature à une telle vitesse, cela signifie que les acteurs se métamorphosent constamment. Il s'agit d'une cause de trouble pour les chercheurs. Quasiment rien ne nous échappe aujourd'hui dans la compréhension de l'État islamique. Nous connaissons sa généalogie, nous connaissons son leader et le profil des ceux qui le rejoignent. Nous savons qu'il est organisé autour de deux capitales et de sept ministères. En raison de la crise économique, il met en place une politique caractérisée par l'austérité – les salaires ont par exemple été réduits de moitié il y a quelques semaines. Il mène aussi une politique commerciale. Un hôtel cinq étoiles a été inauguré. Des compétitions sportives ont lieu. Nous disposons d'énormément d'informations sur l'État islamique, qui nous feraient dire, si nous nous en contentions, que nous avons bien affaire à un État, État embryonnaire certes, mais un État tout de même.

Cependant, il nous faut bien constater que les constantes métamorphoses de sa structure et de son organisation, et ses changements de nature, ne permettent pas à la généalogie de nous faire comprendre ce que devient l'État islamique. Il mène en effet une double stratégie : l'une est parfaitement rationnelle – pour citer un exemple, l'État islamiste pense la guerre –, l'autre est parfaitement suicidaire et autodestructrice. Cette dernière dynamique détruit en quelque sorte sa propre rationalité, et il est très difficile de comprendre comment des acteurs peuvent être à la fois dans la rationalité et dans une logique de destruction de toute rationalité, y compris celle qui est nécessaire à leur propre survie.

Sur ce point, il est possible d'établir une comparaison avec le nazisme. Le contexte du Proche ou du Moyen-Orient ne ressemble pas du tout à celui de l'Europe des années 1930 ou 1940 : la situation historique est très différente. Toutefois, la lecture des juristes et des philosophes de l'époque nazie, comme Ernst Bloch, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Karl Kraus ou Sebastian Haffner, montre qu'une même question revient : comment appréhender le nazisme, qui est rationnel mais qui détruit en même temps sa propre rationalité ? Walter Benjamin constate par exemple que le calendrier nazi existe bel et bien mais qu'il détruit le temps plutôt qu'il ne le décompte.

Pouvez-vous nous dire plus précisément ce que vous entendez par « détruire sa propre rationalité » ?

Détruire sa propre rationalité, c'est multiplier ses ennemis, exporter sa violence dans des territoires dont on ne peut en aucune manière maîtriser l'espace, détruire ses propres alliés et les tribus dont on aurait pu se rapprocher, s'épuiser dans des attentats-suicides, notamment sur le front kurde – je pense à la ville de Sinjar. L'attentat-suicide est en lui-même un acte destructeur qui détruit aussi la rationalité de son organisateur.

L'État islamique est rationnel, mais il détruit aussi la rationalité qui serait nécessaire à son ancrage dans le temps et l'espace. On aurait parfaitement pu imaginer qu'après la période de conquête de 2014, il se consacre à la consolidation de son pouvoir et non à l'exportation de sa violence.

Le malaise des penseurs de la période nazie nous est très précieux car ils ont été confrontés à un phénomène qui échappait à la rationalité, analogue à celui auquel nous faisons face aujourd'hui.

Vous le constatez, nous sommes loin de la logique de l'action révolutionnaire des années 1950 à 1970, voire du premier islamisme qui, dans les années 1980, tentait encore de disposer des organisations de masse, d'infiltrer les syndicats, de contrôler les universités ou de rallier des intellectuels. Le phénomène n'est peut-être pas inédit dans l'histoire du XXe siècle, mais il l'est au Moyen-Orient.

Comme de nombreux collègues, j'ai du mal à expliquer les évolutions actuelles. L'effondrement des structures politiques existantes joue en tout cas un rôle majeur dans la situation. Des dynamiques très nettement visibles montrent aussi que la violence produite par le Moyen-Orient à ses marges est de retour au coeur du monde arabe. La violence apparue aux marges des sociétés musulmanes s'articule et s'agrège avec les violences produites par les sociétés européennes, souvent également à leurs marges. L'agrégation de ces deux violences nous place face à un défi unique.

Nous aurions tort de penser que tout découle aujourd'hui des fameux accords Sykes-Picot de 1916, de la division du monde arabe ou de l'histoire coloniale. Je ne nie en aucun cas l'importance de l'histoire du XXe siècle et des traumatismes extrêmes subis. Je n'oublie pas la création de l'État d'Israël en 1948, ni les guerres successives qui ont eu le Moyen-Orient pour théâtre. Il me semble seulement qu'un phénomène aussi massif que celui auquel nous sommes confrontés rend impossible une explication par une généalogie simple qui remonterait à 1916. Les accords Sykes-Picot ne sont pas l'explication de ce qui se passe aujourd'hui à Raqqa ou dans les banlieues françaises, ni de ce qui s'est produit au Bataclan. Nous nous trouvons en face de quelque chose qui est infiniment plus inquiétant.

Au Proche-Orient, en particulier, nous sommes sans doute confrontés à la crise de l'État westphalien. Le concept devait permettre de faire le partage entre les zones de violence et les États, mais après s'être universalisé au XXe siècle, l'État westphalien est devenu lui-même producteur de violences massives. Ce qui s'effondre dans une partie du Moyen-Orient, ce n'est pas seulement la construction d'avant 2011, mais l'ensemble des strates historiques du XXe siècle : l'Empire ottoman finissant, la période mandataire ou coloniale, le nationalisme arabe et les indépendances, le socialisme arabe des années 1950 à 1970, et l'islamisme. C'est comme si la société ne pouvait plus désormais assumer une histoire qui n'a produit que de la tyrannie, de la violence interne ou de la guerre ; une histoire qui n'a jamais accepté une pluralité interne ni mis en place simultanément les principes de consensus et de dissensus qui sont les deux piliers d'une société démocratique.

Si l'on ne prend pas en considération cette crise de l'État westphalien qui atteint les profondeurs des sociétés que nous observons, je crois qu'il n'est pas possible de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et pourquoi de telles dynamiques de violence peuvent s'emparer de villes comme Raqqa ou Mossoul.

Dès lors que nous parlons de l'agrégation des phénomènes de violence qui émergent aux marges des sociétés européennes et des sociétés du Moyen-Orient, nous pouvons nous interroger sur l'avenir de la cité démocratique. La réflexion sur le sujet ne pourra pas se réduire à un questionnement sur le statut des banlieues. Elle nous amène à nous demander si la cité démocratique parvient encore à produire des mécanismes d'intégration sociale. Je ne pense pas seulement à la question de l'immigration ou de la post-immigration. Les Français Jean-Daniel et Nicolas Bons, qui ont trouvé la mort en Syrie, n'étaient issus ni de l'immigration ni des milieux les plus défavorisés. Sommes-nous encore capables de produire une intégration sociale ? Sommes-nous encore en mesure de produire du sens politique afin de réinventer la citoyenneté ? Notre cité est-elle encore citoyenne ? Ces questions peuvent se poser pour l'ensemble des sociétés européennes. La devise de la République française n'est pas seulement celle de la France, mais celle de la res publica, de la cité de manière générale. Assurément, l'Europe post-guerre est parvenue à créer de la liberté. Cette dernière est très largement acquise, mais sommes-nous aussi capables de produire de l'égalité et de la fraternité ? Nous ne pouvons pas ignorer cette question.

Je veux aborder la question de l'islam. En la matière, nous devons en terminer avec nos tabous et nos a priori. Nous sommes confrontés sur ce sujet à des impératifs contradictoires : s'il est plus qu'urgent de combattre l'islamophobie et de défendre la cité démocratique comme plurielle, y compris en termes culturels, il faut se demander si cette dernière parvient à renouer avec les Lumières qui donnaient la possibilité de critiquer le pouvoir, les rapports de pouvoir, la société et les rapports sociaux, mais aussi la religion. Sommes-nous aujourd'hui capables de dire que l'islam, tel qu'il est enseigné ou mis en norme par l'Arabie saoudite, par al-Azhar, ou telle ou telle mosquée, ou par tel ou tel imam, n'est peut-être pas compatible avec nos principes démocratiques ? Beaucoup de mes collègues issus d'une culture musulmane posent très clairement la question, notamment Leïla Babès dans son ouvrage L'utopie de l'islam. Elle montre que la philosophie politique de l'islam a été formée entre le VIIe siècle et le Xe siècle comme une réponse aux conflits internes de l'islam. La mort du Prophète est suivie d'une période de guerres civiles, et la naissance du premier empire de l'islam est marquée par l'assassinat de deux califes et celui du petit-fils du Prophète. À cette époque, pour assurer la cohésion de la société, les oulémas, qui se constituaient eux-mêmes en tant que corps, ont rendu obligatoire l'obéissance au prince. Il y a donc, d'un côté, une entente entre les oulémas et le prince, qui fait de l'obéissance au tyran, même s'il est impie, une doctrine d'État, et, de l'autre, un islam qui prône une société juste. Cette contradiction non résolue ouvre la voie à la violence. Tyrannie et violence se reproduisent alors constamment dans un cycle continu. La cité démocratique est donc fondée à se poser la question de l'islam, comme elle doit se poser celle du christianisme.

La cité démocratique ne peut pas faire abstraction de certains sujets ; pourtant elle fait parfois preuve d'un véritable aveuglement. Le 4 janvier 2014, la ville de Falloujah, en Irak, est tombée entre les mains de l'État islamique. Cet événement a été traité comme un fait divers à Paris, à Bruxelles, à Washington, et à Londres. Une ville de 350 000 habitants passe sous le contrôle du fleuron de la dissidence d'al-Qaïda, et cela n'est pas pris en considération ! Le 10 juin 2014, cinq mois plus tard, la ville de Mossoul tombait avec 1,3 million d'habitants, 86 000 hommes armés, des caisses remplies de 500 millions de dollars en liquide. Ce n'est qu'à ce moment que l'Europe et les États-Unis ont compris la gravité des événements. Nous étions pourtant inondés d'informations et de signaux multiples. Même moi, qui n'ai accès à aucune source secrète – je ne reçois que des mails –, je savais ce qui se passait. Mais rien n'a été fait ; aucune capitale n'a pris au sérieux ce qui se passait sur le terrain. Si quelques mesures avaient été prises dès le 5 janvier pour contenir l'État islamique, le prix que nous aurions à payer aujourd'hui serait infiniment moindre. Mesdames, messieurs les députés, il faut se poser la question de la responsabilité des décideurs. Elle ne se pose pas seulement à la République française mais à la cité démocratique. Est-elle en mesure de saisir l'ampleur des menaces qui la guettent ?

J'en viens à la Turquie. Elle a été au moins complaisante à l'égard de l'État islamique. Pour comprendre la stratégie turque, ou plutôt l'absence de stratégie turque, il faut remonter un peu dans le temps. En novembre 2010, le Premier ministre turc de l'époque, Recep Tayyip Erdoğan, reçoit le prix international Kadhafi pour les droits de l'homme. Le pouvoir turc négociait alors avec tous les pouvoirs arabes même autoritaires, même ceux qui écrasaient les islamistes – Kadhafi exécutait en masse ses prisonniers islamistes. En 2011, la Turquie doit faire face à un monde nouveau. Elle est obligée de s'adapter aux révolutions arabes qu'elle n'a pas davantage prévues que les autres États. Durant la deuxième partie de cette année 2011, Erdoğan et Ahmet Davutoğlu, professeur de relations internationales qui pense avec les catégories géostratégiques du XIXe siècle, estiment que le moment est venu de créer une sorte de fédération des régimes qui ressembleraient au Parti pour la justice et le développement (AKP) turc. La violente nostalgie d'empire persiste, mais le néo-ottomanisme n'est pas, en tant que tel, à la base de cette stratégie qui rassemble le Parti pour la justice et le développement (PJD) marocain, les Frères musulmans – qui semblent être devenus la force la plus importante d'Égypte –, le parti Ennahdha tunisien, dont le leader, Rached Ghannouchi, répète qu'il prend Erdoğan pour modèle, la Libye, où les Frères musulmans semblent être en mesure de remporter les élections, et la Syrie.

Pour la Turquie, le temps est venu de devenir une superpuissance ou, en tout cas, une sorte de primus inter pares avec l'appui de partis amis. Or, au Maroc, à moins d'une situation révolutionnaire, le PJD ne sortira jamais du giron du makhzen ; en Libye, les islamistes perdent les élections et le pays tombe dans un processus de fragmentation qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui ; en Tunisie, Ennahdha traverse une mauvaise passe en 2013 et 2014 puis finit par abandonner le pouvoir. Quant aux Frères musulmans égyptiens, ils gagnent les élections, mais ils sont renversés par le coup d'État extrêmement sanglant du général al-Sissi. Il ne reste donc plus en quelque sorte à la Turquie que la Syrie : elle devient un enjeu central, mais aussi sa seule porte d'accès au monde arabe et à la réalisation de son rêve de puissance. En 2012, Erdoğan avait annoncé qu'il prierait avant la fin de l'année à la mosquée des Omeyyades de Damas. Les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait. Et plus les revers s'accumulent, plus Ankara explique tout par un complot étranger fomenté, au choix, par les croisés, les homosexuels, le lobby juif, la diaspora arménienne, les zoroastriens… De multiples ennemis sont cités et toute défaite est en grande partie imputée au complot.

Une troisième génération de membres de l'AKP entoure aussi désormais celui qui est devenu le président Erdoğan. Ces nouveaux venus pensent que la Première Guerre mondiale n'est pas terminée, et que cette dernière avait pour seul but la division et la destruction de l'Empire ottoman. Pour eux, à la limite, le premier conflit mondial n'a pas été européen : seule a compté la guerre ottomane. Ils estiment que les batailles décisives sont à venir. Avec un tel état d'esprit, sachant que la théorie du complot devient la seule philosophie de l'État et que le mot « trahison » constitue la charpente de son vocabulaire politique, on comprend la nouvelle stratégie d'Erdoğan, qui consiste à jouer, avec énormément de complaisance, avec le feu, c'est-à-dire avec l'État islamique.

Dans le nord de la Syrie, la formation d'une entité kurde qui échappe totalement au contrôle de la Turquie, probablement sous l'oeil bienveillant de Damas, est interprétée à Ankara comme une deuxième phase du complot. Les interventions américaine puis russe pour soutenir cette entité dirigée par un parti proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), le Pays des Grecs, sont perçues comme un signe annonçant les batailles à venir.

Le conflit avec l'Iran, et désormais avec la Russie, débouche sur une confessionnalisation de la région. À mon sens, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie portent une responsabilité énorme dans ce phénomène absolument inédit. Leur intervention dans le conflit syrien et dans la région « surconfessionnalise » la situation. Je rappelle que, dans les années 1960 à 1980, durant la guerre civile qui se déroulait au Yémen, le Yémen du Sud, sunnite, soutenu par l'Égypte sunnite, se battait contre le Yémen du Nord, sunnite, soutenu par l'Arabie saoudite sunnite. Aujourd'hui, la configuration confessionnelle est totalement différente. La « surconfessionnalisation » concerne aussi directement la politique turque ; elle explique sa complaisance à l'égard d'al-Qaïda puis, à partir de 2013, avec l'État islamique. Cette attitude n'a pas pris fin puisque la Turquie considère aujourd'hui que le Pays des Grecs constitue une menace supérieure à celle de l'État islamique.

Votre analyse montre que nous avons affaire à un conflit de synthèse. Cela explique certainement qu'il s'exporte aussi facilement et, également, que nous ayons du mal à lui opposer une résistance.

Monsieur Bozarslan, vous évoquez la volonté du président turc de construire un empire. « Nous nous servirons de nos coupoles comme de boucliers, de nos minarets comme de lances. » Ces propos, qu'aurait tenus Recep Erdoğan en 1999, vont au-delà d'une telle volonté. Ne rejoignent-ils pas l'idéologie des Frères musulmans ?

Vous citez l'Arabie saoudite. Nous savons que le wahhabisme ne date pas des années 1980. Au lendemain des attentats parisiens du mois de novembre dernier, le vice-chancelier allemand, M. Sigmar Gabriel, a déclaré : « Les Saoudiens doivent savoir que le temps où l'on regardait ailleurs est révolu. » Il mettait ainsi en cause le prosélytisme et l'aide aux mosquées qui permettent de développer une idéologie qui conduit où nous savons. La question de l'Arabie saoudite sera-t-elle posée de la même manière que vous venez de poser celle de la Turquie ?

L'étude des moyens financiers dont dispose Daech paraît fondamentale, et nous savons que le pétrole constitue l'une de ses ressources majeures. Vous évoquez, de façon générale, le rôle équivoque joué par la Turquie. Même si le gouvernement turc dément son implication dans le trafic de pétrole – ce que nous pouvons parfaitement croire : nous ne prétendons pas qu'il l'organise –, certains circuits officieux passent-ils bien par ce pays comme nous le pressentons ?

Vous insistez sur le fait qu'il nous reste du travail à accomplir pour mettre en oeuvre nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Il manque encore des pierres à l'édifice qui se construit depuis 1789, sans doute, mais ce dernier permet tout de même à chaque citoyen de bénéficier d'une liberté de conscience que l'on ne trouve pas dans de nombreux pays, notamment au Proche et au Moyen-Orient.

À court terme, quel est l'agenda de la Turquie concernant la question kurde ? La reprise potentielle, par les forces du régime syrien et de ses alliés, des positions qui auraient permis, dans le nord de la Syrie, une jonction des territoires contrôlés par les Kurdes syriens – lesquels ont joué un rôle non négligeable dans les difficultés qu'a rencontrées Daech –, peut-elle conforter Ankara dans son attentisme ?

Je ne crois guère pour ma part que le gouvernement turc s'imagine que la Première Guerre mondiale ne serait pas terminée. Je rappelle que le régime maintient sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Il y a certainement des mouvements divers dans la société turque au regard de ce que fut le grand Empire ottoman. Une nostalgie a bien existé, mais la réponse apportée par Atatürk a été très claire.

Le conflit syrien peut-il trouver un règlement sans la participation de Bachar al-Assad ?

Que pensez-vous des récentes frappes russes et syriennes ?

Vous semblez employer l'expression « État islamique » de préférence au terme « Daech ». Y a-t-il une raison à cela ?

La semaine dernière, un certain nombre de députés ont reçu des Kurdes. Ces derniers nous ont dit se trouver dans une situation dramatique. Alors que la Turquie se sert de Daech pour traiter de la question kurde, comment peut-elle être réglée aujourd'hui ?

L'élection présidentielle libanaise est bloquée depuis plusieurs années. Le général Michel Aoun et les chrétiens semblaient tenir la corde, mais la situation est à nouveau au point mort du fait de la position du Mouvement de mars et de Saad Hariri.

Recep Erdoğan a effectivement prononcé les paroles que vous avez reprises. Il citait un poème de l'un des fondateurs du nationalisme turc, Ziya Gökalp. Erdoğan et les hommes de son milieu ont été éduqués à la fin des années 1970. Nous connaissons globalement les lectures qui ont formé cette génération de jeunes islamistes, souvent fascinés à l'époque par l'expérience afghane, même s'ils ne se sont pas battus sur le terrain. Il s'agit d'une littérature plus ou moins antisémite, développant des théories du complot, profondément anti-occidentale, qui explique l'histoire du monde depuis les croisés par les conflits entre l'Ouest et l'Est.

Dans les années 2000, on pensait que la mouvance islamiste turque allait donner naissance à une sorte d'islam démocrate, à l'image de ce que sont les chrétiens-démocrates. Plusieurs éléments plaidaient en faveur de cette thèse. Au cours de cette période, l'islamisme prenait deux chemins. L'un, radical, donnait naissance à la mouvance al-Qaïda ; l'autre menait à l'islamisme main stream déradicalisé des Frères musulmans, d'Ennahdha ou des deux partis islamistes marocains. Cet islam déradicalisé se replie désormais sur la reconnaissance des frontières étatiques, sur le néolibéralisme – ce qui fait intervenir l'économie dans l'équation – et sur une mission calquée sur celles des évangélistes. Durant une période, Erdoğan a pu passer d'un islam au fond guerrier de la fin des années 1970 à un islam déradicalisé tout en se rapprochant de l'Europe. Cela dit, on a le sentiment que, chaque fois qu'une crise survient entre la Turquie et le reste du monde, le vieux fond que j'évoquais revient avec énormément de ténacité. La troisième génération de l'AKP, dont une partie des membres n'est pas du tout issue des milieux islamistes, ne fait qu'alimenter ce vieux fond guerrier, antisémite, et anti-occidental.

Le wahhabisme vient de loin. En Arabie saoudite, il s'agit d'une école et d'un appareil qui ont noué une alliance avec la dynastie des Saoud. Hors de ce contexte, dès lors qu'il est exporté, le wahhabisme produit un phénomène de radicalité que même l'Arabie saoudite n'est plus en mesure de contrôler.

La matrice de radicalisation des mouvements islamistes est double.

Le Hezbollah, d'une part, constitue la matrice par excellence des organisations chiites dans le monde arabe, voire au-delà, par exemple en Afghanistan. Il dispose d'une diplomatie et d'une organisation milicienne, à la fois politique, économique et éducative, organiquement liée à la communauté chiite. Cette organisation produit une radicalité constamment maîtrisée en interne par son clergé et, in fine, en cas de nécessité, par l'Iran. L'Iran, qui déploie une diplomatie milicienne dans la région, joue toujours le rôle d'arbitre en cas de conflit extrême impliquant ces organisations.

Le sunnisme, d'autre part, produit constamment, par son exportation et par celle du wahhabisme, une « surradicalité » qui, finalement, ne peut plus être maîtrisée. On connaît les origines d'al-Qaïda, le rôle joué par le wahhabisme dans sa genèse, ainsi que celui de l'idéologie des Frères musulmans des années 1960. Il reste qu'à un moment donné, al-Qaïda échappe à tout contrôle, y compris de la part de l'appareil wahhabite. L'État islamique, de même, échappe totalement au contrôle de ce dernier. Alors que le pouvoir milicien chiite consolide la communauté chiite, le pouvoir milicien sunnite détruit la communauté sunnite. On le voit très clairement en Irak : je ne suis pas certain qu'aujourd'hui la ville de Mossoul, qui comptait 1,3 million d'habitants hier, en abrite encore plus de 600 000 ou 700 000. Quant à la ville de Raqqa, elle est devenue un désert. Les forces de destruction à l'oeuvre dans cette « exportation » sont telles que les communautés sunnites elles-mêmes sont menacées.

Sans être un spécialiste de l'État islamique, je peux vous dire qu'un consensus se dégage pour estimer qu'il dispose de ressources de 1 à 2 milliards de dollars par an. Cet argent ne provient sans doute pas seulement du pétrole. Nous connaissons très mal la politique de taxation appliquée par l'État islamique dans les territoires qu'il contrôle. Pour qu'une tribu échappe à l'extermination, il faut qu'elle paie : un économiste dirait que nous avons affaire à des « modes d'accumulation primitifs ». La contrainte exercée par Daech finit par produire des ressources économiques considérables. Certains se demandent si le pétrole de Daech, qui coûte 15 à 20 dollars le baril, ne va pas devenir plus cher que celui de l'OPEP dont le prix est de 30 dollars le baril environ.

Sans doute le pétrole de l'État islamique circule-t-il dans la région. Il passe probablement en Turquie, mais aussi au Kurdistan d'Irak, qui n'a assurément aucune complicité avec Daech. Le régime de Bachar al-Assad en achète également. Dans l'ouvrage Économie des guerres civiles, paru en 1996, sous la direction du regretté François Jean et de Jean-Christophe Rufin, devenu académicien depuis, nous constations qu'il existait déjà un trafic de pétrole qui partait d'Irak, passait par le Kurdistan irakien, subissait le contrôle du PKK puis celui de l'armée turque avant d'arriver en Turquie. Malgré sa taxation à chaque étape, le pétrole circulait. Cette fluidité montre que les frontières, censées distinguer les zones de souveraineté des États, sont devenues des lignes produisant des violences extrêmes et des types spécifiques de circulation. Achille Mbembe observe le même phénomène s'agissant du nord et du centre de l'Afrique. Son essai Sortir de la grande nuit montre que les frontières sont devenues un lieu de défi permanent à la souveraineté des États qu'elles sont censées délimiter.

Quel est l'agenda turc concernant les Kurdes ? La Turquie d'Erdoğan n'admet pas l'idée qu'une opposition puisse exister. La politique se définit pour elle comme l'exercice d'une sorte de vendetta, et toute déloyauté est considérée comme un signe de trahison. Le fait qu'au Kurdistan syrien, le Pays des Grecs n'accepte pas la tutelle turque et que les Kurdes de Turquie aient, par deux fois, voté pour leur propre parti, en juin et en novembre 2015, est considéré par l'« erdoganisme » comme un acte de trahison qui nécessite une sanction collective. La situation s'est considérablement dégradée depuis le mois de juin, et elle se dégrade de semaine en semaine : le tissu urbain kurde est aujourd'hui massivement détruit, y compris dans une ville comme Diyarbakir.

Même si le contexte est très différent, il est possible de faire une analogie avec ce qui s'est produit pour les Arméniens en 1914-1915. À l'époque, la Turquie accepte de reconnaître les Arméniens et leurs partis ; elle admet qu'ils constituent un groupe légitime et qu'elle a commis des injustices. Elle demande alors aux Arméniens de se mettre au service de la nation turque, mais cela ne correspond pas au projet arménien qui vise à reconstruire l'Empire ottoman sur une base égalitaire. Le refus arménien constitue l'une des clefs de lecture du génocide.

Cent ans après, on a l'impression que la même dialectique s'applique. La Turquie dit aux Kurdes : « Nous reconnaissons votre existence, votre langue, votre parti, mais vous devez vous mettre au service de la nation turque et sunnite. » Autrement dit, il est demandé aux Kurdes de renoncer à toute demande d'égalité ou de refondation de la Turquie sur des bases différentes. La Turquie et le sunnisme étant incarnés par Erdoğan lui-même en tant que chef, voter contre lui ne peut être considéré que comme une trahison. Dans cette optique, il ne peut plus y avoir d'opposition. Il faut entendre le vocabulaire constamment utilisé par l'État à l'égard des intellectuels turcs dissidents : « brouillon d'intellectuels », « traîtres à la patrie », « ennemis de l'intérieur ». Cette attitude place aujourd'hui quelque 1 200 collègues turcs sous une menace directe pour avoir signé une pétition le mois dernier.

L'avenir de la Syrie peut-il être envisagé sans Bachar al-Assad ? Je ne suis pas un décideur politique, mais je suis certain que cela aurait été possible en 2011-2012. Pour moi, éthiquement, il sera tout simplement impossible de réhabiliter Bachar al-Assad et son régime. Ce régime a joué un rôle absolument décisif dans la tragédie syrienne. N'oublions pas qu'en novembre 2011, en Syrie, une grande partie des islamistes proches d'al-Qaïda étaient libérés au moment même où d'autres opposants étaient exécutés !

Cela dit, au point où nous en sommes, ce qui me paraît le plus urgent, c'est de sortir d'une guerre qui détruit la société syrienne. Mais pouvons-nous encore parler d'une société syrienne en 2016 ? Ce conflit est allé beaucoup trop loin : si l'on transposait ses effets à l'échelle de notre pays, 900 000 Français seraient morts, et 34 millions seraient déplacés ou réfugiés ! Comment agir face à une telle démesure ? Je ne sais pas si Bachar al-Assad doit faire partie de la solution, même si, je l'ai dit, il est clair que c'est pour moi éthiquement inacceptable. Il faut en tout cas qu'à un moment les puissances mondiales s'entendent sur une voie de sortie.

L'entrée de la Russie dans le jeu change profondément les choses. Du côté de Washington, Bruxelles, Paris ou Londres, une grande lassitude à l'égard du Moyen-Orient et de l'islam va de pair avec une incapacité à intervenir et à penser ce conflit. Du côté russe, le monde est pensé, à tort ou à raison, à partir de catégories datant du XIXe siècle, qui semblent les plus efficaces pour prendre une revanche sur la guerre froide.

La situation militaire a évolué avec l'intervention russe. Aujourd'hui, Alep peut tomber ; cela n'aurait pas été possible sans la Russie, qui est devenue une puissance méditerranéenne et un acteur décisif de la région. Elle entretient sans doute de très bons rapports avec l'Irak aujourd'hui, et elle joue la carte kurde en Syrie. On peut parfaitement envisager que, demain, elle soutienne activement le PKK en Turquie. Sa stratégie paiera-t-elle à long terme ? Je me permets d'émettre quelques doutes, mais je ne veux pas faire de prédiction.

J'emploie les termes « État islamique » car ils traduisent exactement les mots composant l'acronyme arabe « Daech ». Dans la région aujourd'hui contrôlée par l'État islamique, il ne faut surtout pas utiliser ce terme, mais plutôt ceux de dawla al-islāmiyya et donc dire « DI ». On peut choisir de rester dans l'euphémisme ou de ne pas prononcer certains mots, il n'en demeure pas moins que cet acteur se présente comme l'État islamique. J'ai en conséquence choisi de laisser tomber une partie de mes inhibitions pour appeler cette organisation comme elle s'appelle.

Je suis allé au Liban il y a quelques mois, et j'en suis revenu très inquiet. Deux éléments jouent néanmoins en faveur du pays. Il ne veut à aucun prix retrouver la guerre civile. Le souvenir de ce qui s'est produit entre 1975 et 1990 n'est pas révolu. Il y a des guerres civiles qui ne passent pas. Le Liban est sur la brèche, mais personne ne prend l'initiative pour l'entraîner vers la chute – peut-être une sorte de sagesse collective prévaut-elle. Par ailleurs, l'entente entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui, à peu près partout, a volé en éclat, tient encore au Liban, ne serait-ce que parce que l'Arabie saoudite a très peur pour l'avenir de la communauté sunnite – elle sait que le camp sunnite et Hariri perdent des points, et le Front al-Nosra a montré en 2014-2015 qu'il n'accepterait pas la suprématie des Saoud. Cette alliance pourrait faire en sorte que le Liban reste pacifié.

Michel Aoun peut-il devenir président ? Il existe une réelle volonté du côté de Samir Geagea, et il me semble surtout que Sleimane Frangié aurait dû choisir une autre stratégie car il n'est considéré d'aucun des deux côtés comme un candidat crédible. Cela dit, le Liban nous a montré qu'il pouvait quasiment être dirigé sans gouvernement : les institutions primaires continuent de fonctionner sans président de la République ni parlement… Dans la région, il est en tout état de cause indispensable d'accompagner la Jordanie, et, surtout, le Liban.

Monsieur Bozarslan, dans votre exposé, après une analyse de nature géopolitique et historique, votre approche me semble avoir changé quand vous en êtes arrivé à traiter de l'islam. Vous n'avez pas seulement évoqué l'islam radical et une religion dévoyée : vos interrogations semblaient porter de façon plus fondamentale sur l'ensemble de l'islam. Faites-vous une hiérarchie dans vos analyses ?

Certains considèrent que le conflit en cours fait s'affronter sunnites et chiites. Il me semble que vous n'avez pas insisté sur cette opposition : est-elle importante selon vous ?

Vous n'êtes pas un décideur politique, avez-vous dit, mais quelles solutions diplomatiques et militaires pouvez-vous imaginer dans cette région ? Seraient-elles plutôt politiques, comme c'est le cas pour l'instant au Liban et en Iran avec un partage du pouvoir, bon an mal an, entre chiites, sunnites, et kurdes ? Quels sont les acteurs clés d'un tel « partage » : sont-ils plutôt régionaux ou cela se joue-t-il à un niveau plus global ?

En écho à la question que vient de poser Jean-Marc Germain, je tiens à dire que nombre de nos compatriotes de confession musulmane vivent un islam qu'ils ont su adapter, famille par famille, pour qu'il se coule dans la réalité démocratique du pays qui est le leur – cela est vrai en France comme ailleurs. J'avoue que j'ai été un peu choqué que vos propos laissent entendre que l'islam était par nature ou par essence antidémocratique. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce sujet ?

La Turquie a assurément joué avec le feu et mené une politique très aventureuse. J'ai eu, à Damas, une conversation avec le ministre des affaires étrangères syrien, qui m'a confié qu'au début du conflit, Recep Erdoğan avait demandé à Bachar al-Assad de prendre des Frères musulmans dans son gouvernement. Il a annoncé des ennuis au président syrien qui refusait de le faire au motif que les Frères musulmans, qu'il considérait comme des terroristes, confondaient politique et religion.

Nous avons aujourd'hui affaire à une guerre par procuration. La Turquie, le Qatar, et l'Arabie saoudite ont armé des acteurs d'un côté, les Iraniens et les Russes interviennent de l'autre. Au-delà d'une guerre civile, nous sommes, en fait, confrontés à une guerre internationale. La question de l'intervention étrangère dans un conflit interne est essentielle.

Votre analyse, excellente et très intellectuelle, d'un État islamique détruisant sa propre rationalité ne prend pas vraiment en compte la vision eschatologique de Daech. Les grilles d'analyse occidentales ne tiennent pas lorsque des gens croient réellement qu'ils iront au paradis s'ils se font sauter. Je suis resté bouche bée lorsque j'ai été confronté à des adeptes de la scientologie qui m'affirmaient qu'ils avaient signé un contrat de travail de plusieurs millions d'années avec cette dernière. Lorsque vous êtes à ce degré de croyance ou de dévoiement de croyance, la rationalité ne porte pas. Ce que vous considérez comme « une destruction de sa propre rationalité » par Daech, n'est pas autre chose qu'un phénomène d'engrenage qui se termine, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous l'évoquiez, par le suicide des principaux chefs nazis à Berlin. En l'espèce, nous avons affaire à un véritable engrenage dans la violence, fondé sur une vision eschatologique.

La jeune garde d'Erdoğan qui pense que la Première Guerre mondiale n'est pas terminée est-elle vraiment aux responsabilités ? Quels postes ses membres occupent-ils ?

Vous évoquiez la complaisance de la Turquie à l'égard d'al-Qaïda et de l'État islamiste : s'est-elle traduite par la fourniture de moyens humains ou matériels ?

Quelle est l'attitude d'Erdoğan par rapport à la Russie ? Quelles relations la Turquie entretient-elle avec ce pays ? Comment est perçue l'intervention de la Russie, qui a constitué un tournant dans le conflit syrien l'été dernier ?

Monsieur le rapporteur, je ne dis pas du tout que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. S'agissant de l'islam tel qu'il est prôné aujourd'hui par l'Arabie saoudite ou Al-Azhar, nous devrions seulement considérer comme une valeur universelle l'idée que la querelle des deux facultés dont parlait Kant – la faculté de la théologie et la faculté de la rationalité – doit rester en permanence ouverte. Si la première tire sans relâche au bazooka sur la seconde, nous ne sommes plus dans une société démocratique – ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas critiquer la faculté de la rationalité.

J'en viens à l'un des problèmes que le monde musulman n'a jamais pu résoudre. Il faudrait qu'il renonce collectivement à l'idée que la croyance est supérieure à la non-croyance, qu'une religion – quelle qu'elle soit – est supérieure à une autre religion, qu'une nation – quelle qu'elle soit – est supérieure à une autre nation, ou que la masculinité est supérieure à la féminité. Si cette nuit du 4 août n'advient pas, des zones d'ambiguïté persisteront toujours. Un islam qui aurait renoncé à ces quatre points pourrait prendre son envol en termes spirituels. Aujourd'hui, les docteurs de la loi de l'islam écrivent des traités entiers sur la façon dont il faut se brosser les dents ou sur la manière de faire la guerre ; on a l'impression qu'ils n'ont plus rien à dire sur la vie, sur la mort, sur l'au-delà ou sur l'existence.

Il y a une dynamique absolument eschatologique d'al-Qaïda et, surtout, de l'État islamique. Le nom du magazine que ce dernier publie, Dabiq, désigne le lieu où arrivera le messie pour lancer le processus de déclenchement de l'apocalypse. Nous sommes passés d'un islam violent révolutionnaire, dans les années 1960, à quelque chose d'eschatologique qui se reproduit, même par l'effet de l'exportation de ce qui n'est pas eschatologique – l'ouvrage de Leïla Babès est extrêmement éclairant de ce point de vue. C'est comme si l'Institut catholique et l'Institut de théologie protestante produisaient constamment, non pas à l'intérieur de leurs murs, mais à l'extérieur, une sorte d'eschatologie imminente. C'est pourquoi il est indispensable de réfléchir à la doctrine de l'État dans l'islam, à la place de la religion, et à sa redéfinition. Les musulmans sont les grands perdants de la situation actuelle. Je ne parle pas de la France, où ils ont le droit d'être musulmans bien davantage que dans de nombreuses sociétés musulmanes, mais à des sociétés qui produisent des attentats-suicides par milliers. Comment se fait-il que l'Irak ait produit, de 2003 à 2010, mille attentats-suicides ? Les Américains n'ont pas de brigades organisant des attentats-suicides – j'ai été très critique à l'égard de la guerre de 2003, mais le sujet était différent.

J'insiste par ailleurs sur la nécessité de combattre toute forme d'islamophobie. Il s'agit de l'une des obligations de la cité, précisément en ce moment.

En tant que citoyen, et non plus en tant que chercheur, permettez-moi de dire que je suis très préoccupé par le destin de la cité, c'est-à-dire de la société démocratique. Les épisodes des attentats ou les discours qui ont suivi, l'incapacité de produire une pensée critique, le fait qu'il n'y ait pas de débats citoyens sur un grand nombre de sujets : tout cela m'inquiète. Sur 114 000 soldats français, 5 000 sont engagés sur des terrains extérieurs ; la cité est obsédée par les questions de sécurité, ce qui est parfaitement compréhensible, mais elle ne se saisit pas des dossiers militaires pour réfléchir à sa propre sécurité et choisir une stratégie en la matière. Cette sorte de délégation permanente peut finir par fragiliser la cité.

S'agissant de la question confessionnelle, je cite à nouveau l'exemple de la guerre civile yéménite dans laquelle elle ne jouait aucun rôle, alors qu'aujourd'hui les socialistes du Yémen du Sud regardent du côté des salafistes pour qu'ils viennent les émanciper. Une fois sur place, l'Arabie saoudite se barricade dans ses casernes et al-Qaïda grignote la ville d'Aden. Dans l'Irak des années 1950 et 1960, la question confessionnelle était présente, mais elle n'était pas déterminante, contrairement à la question politique. Dans les années 1950, personne n'aurait pu imaginer que le village de Qardaha, en Syrie, allait déterminer l'histoire du pays du fait de son statut de berceau du clan Assad. Le temps court peut jouer dans le sens de la confessionnalisation, et le processus peut être incroyablement rapide. Le retour en arrière devient alors extrêmement difficile. Dans certaines parties du Moyen-Orient, trois guerres sont menées simultanément : une guerre civile arabe, comme on a parlé d'une guerre civile européenne de 1618 à 1648 ; une guerre confessionnelle, qui n'était certainement pas une fatalité mais qui existe bel et bien ; et peut-être aussi une guerre planétaire, notamment du fait de la présence de la Russie.

Si l'on cherche des solutions au conflit syrien, je pense qu'il faut faire en sorte que les États de la région n'interviennent pas. Je suis contre l'autarcie, mais s'agissant du Liban, je suis partisan qu'il reste libano-libanais. Les grandes puissances peuvent toujours se mettre d'accord pour une solution, mais il faut faire en sorte que, demain, l'Iran, l'Arabie saoudite, et la Turquie, qui ne font que « confessionnaliser » le conflit et se fragiliser, n'interviennent pas.

Certainement ! L'Arabie saoudite, par exemple, est extrêmement fragile, et de nombreux collègues craignent une implosion du pays.

Un conflit qui est d'abord syrien le devient de moins en moins du fait des dynamiques qui proviennent de l'extérieur. Des dizaines de milliers de djihadistes affluent de l'étranger pour se battre : des chiites afghans, des Tchétchènes, trois mille Tunisiens… Ce conflit a même cessé d'être syro-irako-libanais.

La jeune garde qui entoure actuellement Erdoğan est montée en puissance avec la marginalisation totale de ceux qui ont d'abord entouré ce dernier. L'ancien vice-premier ministre, Bülent Arınç, est officiellement accusé d'être un traître non seulement au parti mais aussi à la patrie. Aujourd'hui, Abdullah Gül est vraiment stigmatisé. La première génération bénéficiait d'une longue expérience et certains de ses membres étaient vraiment sortis de l'islamisme. La nouvelle génération a profité de son déclin. On compte par exemple parmi ses membres, Yigit Bulut, tenant d'un anti-impérialisme total, conseiller en chef du président : il est issu des rangs de gauche. Le journal Yeni Şafak – nom qui signifie « aube nouvelle », et fait un peu penser à l'Aube dorée – suit cette logique de guerre totale. La nouvelle génération a aussi profité du déclin massif des institutions turques. Ces dernières ne fonctionnent plus : la Turquie a cessé d'être un État au sens légal et rationnel du terme. Le président turc dit lui-même qu'il ne respectera pas la Constitution, qu'il est supra-constitutionnel. On constate une sorte de transfert massif de légitimité de toutes les institutions, AKP comprise, vers le président, qui devient la source et l'horizon de la légitimité. Si l'on ajoute à cela le fait que tous les mécanismes de contrôle et d'équilibre du pouvoir ont disparu – même les États autoritaires ont un système de checks and balances – et que la rationalité a disparu, on ne s'étonnera pas que l'on aboutisse, au mois de novembre dernier, à la destruction d'un avion russe, ce qui, du point de vue des intérêts mêmes de la Turquie, constitue une catastrophe – rien que sur le plan économique, elle a sans doute perdu 11 milliards de dollars par an.

Je veux bien croire que la politique d'Erdoğan n'a pas été au-delà de la complaisance à l'égard de l'État islamique. Je constate néanmoins que deux journalistes sont maintenant emprisonnés depuis soixante-dix jours parce qu'ils ont publié la photo de camions qui transportaient des armes à destination des militants islamistes. Ils sont accusés d'appartenance à une organisation terroriste et le procureur a requis la perpétuité à leur encontre. Nous avons affaire à une société qui a totalement cessé d'être transparente.

Selon les services de renseignement allemands, on comptait trois mille ressortissants turcs dans les rangs de l'État islamique en 2014, et, d'après le MİT, l'organisation du renseignement national turc, il y aurait quelque mille membres de l'État islamique en Turquie. Au lendemain de l'attentat du 10 octobre 2015, qui a fait cent deux morts à Ankara, les journalistes ont interrogé le pouvoir sur l'identité de ces membres de l'État islamique. Le Premier ministre turc, Ahmet Davutoğlu, a répondu qu'il disposait de la liste de ces personnes mais qu'un État de droit ne pouvait pas perquisitionner leur domicile sur la base d'un simple soupçon. Pourtant, en Turquie, tous les quatre jours, vous avez une arrestation ou un procès pour insulte au président de la République, et je ne parle pas des nombreuses arrestations de Kurdes. Dans ces situations, on n'évoque absolument jamais le respect de la légalité : l'argument de l'État de droit ne vaut que dès lors que des membres de l'État islamique sont concernés. C'est à la fois sinistre et déchirant. Malgré tout cela, j'espère que les choses ne sont pas allées au-delà de la simple complaisance.

L'audition s'achève à quinze heures.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur les moyens de DAECH

Réunion du mardi 9 février 2016 à 13 h 30.

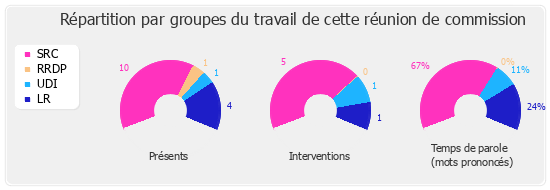

Présents. –.M. Kader Arif, M. Xavier Breton, M. Alain Claeys, M. Olivier Falorni, M. Olivier Faure, M. Jean-Marc Germain, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Serge Janquin, Mme Sandrine Mazetier, M. Jean-Claude Mignon, M. Jacques Myard, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Joaquim Pueyo, M. Eduardo Rihan Cypel, M. François Rochebloine.

Excusés. – M. Guy-Michel Chauveau, M. Jean-Louis Destans, M. Axel Poniatowski, Mme Marie Récalde.