Séance en hémicycle du 23 mai 2013 à 9h30

Sommaire

La séance

La séance est ouverte.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche (n°s835, 1042, 983, 969).

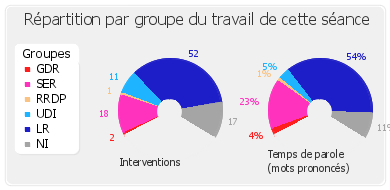

Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de sept heures et seize minutes pour le groupe SRC, dont 180 amendements restent en discussion, dix heures et dix-neuf minutes pour le groupe UMP, dont 176 amendements restent en discussion, deux heures et cinquante-quatre minutes pour le groupe UDI, dont 55 amendements restent en discussion, une heure et quarante-neuf minutes pour le groupe Écologiste, dont 80 amendements restent en discussion, une heure et trente-cinq minutes pour le groupe RRDP, dont 32 amendements restent en discussion, une heure et vingt-deux minutes pour le groupe GDR, dont 13 amendements restent en discussion, et quarante minutes pour les députés non inscrits.

Hier soir, nous avons terminé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la présidente, mesdames, messieurs, je vous remercie tout d'abord pour la qualité de vos interventions dans la discussion générale, qui faisait d'ailleurs écho à celle des débats en commission. Ils nous ont tenus presque deux nuits et nous ont permis d'avancer ensemble sur ce projet de loi, qui, pour la première fois, réunit enseignement supérieur et recherche, effectivement indissociables.

Je remercie Patrick Bloche, le président de la commission des affaires culturelles, et Vincent Feltesse, son rapporteur, pour la qualité de leur travail et la façon dont ils ont animé les débats, dans le respect des opinions de chacun. Je souhaite que notre discussion se poursuive dans cet esprit.

Hier, notamment dans la motion de rejet, j'ai entendu pas mal de contradictions.

On a prétendu que le projet était vide. Je pense que c'est une projection de ce que souhaite faire l'opposition puisqu'elle a déposé un grand nombre d'amendements de suppression. Si elle veut supprimer des articles, cela veut dire que le projet n'est pas vide et que nos propositions la gênent. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'a pas envie qu'il y ait un projet de loi, j'y reviendrai.

Certains d'entre vous ont critiqué une régionalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche et, deux phrases plus loin, la recentralisation. Là, j'aurais besoin d'un cours de géopolitique ou de décentralisation sur le pouvoir donné aux territoires parce que c'est tout de même un petit peu compliqué.

Peut-être fallait-il au contraire se réjouir de l'équilibre établi entre la la dynamique et de la spécificité des écosystèmes et la nécessité de revenir à un État stratège, un État qui ne se contente pas de réguler – ce qui n'était même pas le cas dans le quinquennat précédent – mais mène une action visible à l'international, en Europe et, surtout, au niveau national ; bref, un État qui prend en compte la dynamique des territoires tout en donnant les grandes orientations. Et c'est bien un projet de loi d'orientation que je vous présente.

J'ai entendu aussi beaucoup de nostalgie. Outre le fait que la nostalgie n'a jamais été un moteur pour l'avenir et que l'université et la recherche ont tout de même besoin d'une vision d'une projection dans l'avenir, cette nostalgie se teintait, notamment lors de la présentation de la motion de rejet, d'une autosatisfaction que je m'explique mal.

En effet, rappelons – Alain Claeys l'a esquissé – quelle était la situation du ministère lorsque j'ai pris mes fonctions.

Il y avait une impasse financière de 400 millions d'euros…

…dont, comme l'a notifié la Cour des comptes, 156 millions non budgétisés pour le dixième mois de bourse, ce que vous avez omis de rappeler hier. Ce dixième mois a pourtant été mis en valeur, annoncé, et annoncé encore, mais il n'a jamais été budgétisé correctement.

Mme Pécresse a avancé que l'Agence nationale de la recherche serait privée de 160 millions. Il y a là une confusion. D'abord, nous avons réinscrit 75 millions en crédits pérennes pour la recherche fondamentale qui en avait été privée. Le reste correspond à des ponctions faites les années précédentes sur les crédits récurrents de l'université pour pouvoir s'acquitter de ce dixième mois de bourse, qui n'a jamais été budgétisé correctement.

Il a donc d'abord fallu boucher les trous.

Les projets internationaux, comme c'était indiqué pudiquement dans le budget prévisionnel de 2013, faisaient l'objet de rebonds. S'agissant de 60 ou 80 millions d'euros, sur plusieurs projets, ce serait tout de même un gros rebond ! Disons plutôt que c'est un grand trou financier.

Tout cela a été signalé par la Cour des comptes, je ne m'appesantirai donc pas, mais il faut être conscient de la situation que nous avons trouvée.

Une confusion a aussi été entretenue sur l'augmentation de 25 % du budget des universités, et selon les orateurs, on a entendu parler de 9 milliards, de 15 milliards, avec une envolée à 20 milliards. En réalité, vous avez surestimé l'augmentation des budgets du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une telle augmentation aurait fait plaisir à tout le monde ! Je n'ai aucune envie de dénigrer qui que ce soit ou de faire preuve d'un esprit dogmatique ou sectaire : tout ce qui vient abonder les crédits des projets de l'enseignement supérieur et de la recherche est bienvenu. Seulement, pendant la législature précédente, en tant que députée je l'avais signalé à maintes et maintes reprises avec mes collègues, on additionnait les choux et les carottes, c'est-à-dire les crédits budgétaires propres du ministère avec d'autres, comme ceux de l'opération campus.

Mais pour cette dernière, sur les 5 milliards annoncés, toujours recyclés mais jamais distribués, lorsque je suis arrivée à ce ministère, cinq ans après l'annonce de ces plans, 153 millions d'euros seulement avaient été distribués au titre des crédits d'études. Pas un permis de construire n'avait été déposé, pas une pierre, pas un logement étudiant n'avait démarré, pour une raison très simple, c'est que les collectivités territoriales avaient été boutées hors du tour de table de la gouvernance alors même qu'elles ajoutaient un milliard d'euros à ces 5 milliards d'euros.

Nous avons remis en route les opérations campus, en fluidifiant les procédures, en abandonnant notamment toute idéologie sur le partenariat public privé, le dispositif juridique ayant totalement bloqué la procédure. Nous les avons réellement engagés sur le terrain, parce que nous avons besoin d'avoir des logements étudiants et de réhabiliter les bâtiments universitaires dégradés. Tout cela est possible grâce au fait que 60 % des projets sont repassés en maîtrise d'ouvrage publique, que la Caisse des dépôts permet d'avoir de nouvelles procédures beaucoup plus fluides, qu'il y a une bonne relation entre les sociétés de réalisation et les collectivités territoriales, celles qui aménagent sur le terrain. Bref, nous avons un État qui prend à la fois le meilleur du jacobin et le meilleur du girondin au profit d'un élan national.

Vous ajoutiez de même aux crédits budgétaires du ministère ceux prévus pour les grands investissements d'avenir. Mais tous les instituts de recherche technologique étaient au point mort. Nous avons débloqué la situation sauf pour l'un d'entre eux, incompatible avec les règles de l'Europe, qu'on n'avait pas prises en compte, au profit de la dynamique du territoire.

Enfin, dans ce budget vous incluiez également les dépenses fiscales et le crédit d'impôt recherche. Nous avions mis en place ce dernier il y a une quinzaine d'années. Vous avez élargi son assiette en 2008. Nous l'avons maintenu pour l'élargir et l'orienter davantage vers les PMI-PME et les entreprises de taille intermédiaire. Nous avons ajouté 200 millions d'euros pour l'innovation, tout en rétablissant le statut de la jeune entreprise innovante, que vous aviez escamoté au cours de la dernière législature et qui bénéficie particulièrement à toutes les entreprises des biotechnologies, qui ont besoin de temps pour avoir un retour sur investissement.

En additionnant ainsi les crédits récurrents, ceux qui servent vraiment à alimenter les projets de moyen et long terme, et les crédits extrabudgétaires, on arrivait effectivement à l'augmentation que vous mettiez en avant. J'ai décidé de laisser les crédits extrabudgétaires de côté et de ne retenir dans les comparaisons que ce qui fait le socle réel des financements de ce ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire les crédits budgétaires. En 2011, ils ont augmenté de 1,1 %, ce qui est un peu moins valorisant pour mes prédécesseurs. En 2012, ils ont augmenté de 1,5 % et, en 2013, de 2,2 %. Nous voyons donc bien qu'en dépit d'un contexte budgétaire contraint, nous avons non seulement maintenu mais augmenté l'effort.

Nous avons voulu le faire porter en priorité, comme dans ce projet de loi, sur la réussite des étudiants, et la partie dévolue aux aides sociales aux étudiants et à l'aide au logement pour notre opérateur, le CNOUS, a augmenté de 7,4 %.

Tels sont les chiffres réels, validés, confortés, un rapport de la Cour des comptes remettra prochainement les pendules à l'heure, je crois, et invitera à davantage de modestie.

En ce qui concerne la résorption de la précarité, comme il ne s'agit pas ici d'une loi de programmation, les 5 000 emplois qui seront créés au cours de ce quinquennat ont été inclus dans les 60 000 emplois créés par la loi de programmation sur la refondation de l'école de la République.

Ils ont également été confortés par une loi de finances pluriannuelle votée le 28 décembre dernier. Pour les trois ans à venir, il y aura bien 1 000 emplois créés par an, que le ministère a voulu cibler sur ce qui est sa priorité, la résorption de l'échec en licence et la réussite étudiante.

La précarité s'est beaucoup développée sous le quinquennat précédent, en raison d'une frénésie d'appels à projets, par l'ANR, ou encore sur les investissements d'avenir, par exemple. Vous avez parlé hier de « bureaucratisation » ; il se trouve que, dans le cadre d'un rapport pour l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, j'ai fait le compte : ce sont une trentaine d'acronymes, pour la plupart correspondant à de nouvelles entités juridiques, qui ont été créés sous le précédent quinquennat. Je ne pense pas que cette « stratification géologique », pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président de l'office, contribue à la dynamique et au nouvel élan que nous voulons donner à notre recherche et à notre enseignement supérieur.

Cette précarité est donc liée au remplacement de crédits récurrents par des appels à projets de façon tout à fait déséquilibrée. Il n'y a rien d'idéologique dans mes propos ; les appels à projets ne me font pas peur, mais il ne faut pas, surtout dans un milieu où le moyen et le long terme sont si importants, déséquilibrer subitement les procédures, en passant de crédits récurrents au recours exclusif ou presque à des appels à projets.

Il était donc urgent de rétablir un équilibre, de mettre fin à l'inflation des CDD ; nous l'avons fait. Ce n'est pas dans la loi mais mon ministère a engagé cette action. Nous nous sommes engagés à titulariser 2 100 personnels des universités par an, de façon à résorber l'ensemble des postes précaires évalués à 8 400. Cela concerne souvent des techniciens, que l'on oublie fréquemment lorsque l'on parle des personnels des universités et des organismes de recherche, alors qu'il n'y a pas de manipulations possibles sans eux. Bien souvent, ce qu'on réalise en laboratoire dépend aussi de leur compétence, et nous ne pouvons continuer à les faire aller ainsi de CDD en CDD, de projets en projets. Quand le projet se termine, il n'y a plus de techniciens, et l'on se rend compte que le laboratoire ne tourne plus, que l'on a ainsi perdu tout le savoir capitalisé des années durant. C'est surtout vrai pour les petits laboratoires, qui ne peuvent compenser une perte de techniciens ayant ces expertises spécifiques.

J'évoque ces 2 100 titularisations par an, même si ce n'est pas dans le projet de loi, car il est important d'exposer le cadre général de notre action. La loi n'est pas bavarde ; elle se cantonne à son domaine, défini constitutionnellement. Elle reprend les préconisations du rapport des assises, de celui de Jean-Yves Le Déaut, ainsi que de ceux des rapporteurs, au premier rang desquels Vincent Feltesse, sans sortir du domaine législatif, car nous voulons être efficaces le plus rapidement possible ; nous avons déjà engagé les actions qui ne relèvent pas du législatif.

En ce qui concerne les organismes de recherche, nous avons là aussi commencé d'agir, depuis le conseil d'administration du 14 novembre dernier. Nous avons demandé à l'Agence nationale de la recherche, recentrée sur ses missions, j'y reviendrai, de définir des programmes pluriannuels au profit des projets de recherche fondamentale, pour éviter de demander à nos chercheurs d'inventer des livrables, qu'ils ne peuvent anticiper ; la recherche fondamentale étant par essence exploratoire, elle comporte des risques et ne peut pas non plus préjuger des applications, qui ne sont pas prévisibles. Nous avons donc obtenu de l'ANR qu'elle remette en place des programmes pluriannuels.

Nous lui avons aussi demandé, et son conseil d'administration l'a voté, d'inscrire un plafond à l'embauche des CDD pour tous les appels à projets. Nous avons en outre redirigé, comme je l'ai dit, un peu plus de 70 millions d'euros des appels à projets vers des crédits récurrents pour les laboratoires, afin de permettre à la recherche fondamentale de retrouver son rythme et une certaine sécurité pour les projets de long terme. Ces projets sont souvent à l'origine de progrès dans les connaissances, qui font évoluer une société, la tirent vers le haut et redonnent du lustre à un pays, ce dont nous avons bien besoin, après dix ans de confusion. Ils rendent également possibles des innovations de rupture ayant un retour sur investissement plus important que les innovations incrémentales issues d'autres types de recherche ou de transferts.

Un agenda social s'ouvre avec les organismes, à qui nous avons demandé de maintenir un équilibre entre l'embauche, l'ouverture de postes pour les jeunes chercheurs, notamment pour permettre aux « post-doc » d'avoir un débouché et une insertion plus rapides que ceux qui s'offrent à eux aujourd'hui, et la titularisation des personnes aujourd'hui « trimbalées » de CDD en CDD.

S'agissant de l'université, si l'on veut exposer clairement la situation, il faut regarder l'historique. Au ministère, j'ai en permanence dans mon bureau un grand tableau Excel. Pardonnez-moi pour la publicité, ce n'est pas un logiciel libre, mais ce tableau a le mérite de bien montrer, université par université, l'évolution du budget, fonds de roulement et trésorerie, depuis le passage en RCE – responsabilités et compétences partagées. Toutes les universités, depuis qu'elles ont acquis cette autonomie opérationnelle, consomment leurs fonds de roulement et ont une trésorerie qui se dégrade. Pourquoi ? Parce que la loi LRU était une grande loi de transfert de la masse salariale vers les universités sans aucune anticipation de l'évolution,…

…par exemple du compte d'affectation spécial « Pensions », ni aucune prise en compte du GVT. Cela a d'ailleurs été dénoncé avec une grande fermeté, monsieur Hetzel, par les présidents d'université eux-mêmes, que vous avez si élégamment désignés hier, dans une lettre rendue publique dès le mois de janvier 2009. Il fallait un peu de temps pour observer l'effet du passage en RCE. Je tiens ce tableau Excel à votre disposition : il est très parlant. Le rouge gagne petit à petit les universités. Le compte n'y était pas au moment du transfert. Voilà pour la réalité des chiffres, incontestable, factuelle, nullement dogmatique ou idéologique.

Au passage, je dirai gentiment à l'une de vos collègues, qui a eu l'air de penser, hier soir, que la gauche ne connaissait pas les entreprises, contrairement à la droite, que j'ai travaillé quelques années en entreprise, dans une start-up, et que j'ai présidé un pôle d'innovation. Nous avons les uns et les autres des expériences de gestion, nous rencontrons tous des entreprises. Cette vision d'une gauche archaïque est révolue : nous avons nous aussi conscience que l'emploi se crée dans les entreprises.

Un point sur la réussite en licence et les raisons pour lesquelles ce projet de loi en fait une priorité ; et tout d'abord quelques chiffres. Au terme de la première année de licence, 43 % des étudiants passent en deuxième année, 28,4 % abandonnent et 25,5 % redoublent. Ce sont les chiffres les plus mauvais en Europe, pour des pays comparables. Seulement 33 % des étudiants français atteignent la licence en trois ans, 40 % en trois et quatre ans cumulés, contre 60 % en Allemagne, dans des filières non sélectives – il faut toujours comparer ce qui est comparable.

Face à ces chiffres, nous avons fixé des objectifs ambitieux : amener 50 % d'une classe d'âge à un diplôme du supérieur, contre 43 % aujourd'hui, et même seulement 37 % pour les « bac plus trois », c'est-à-dire si l'on n'inclut pas les titulaires de BTS ou de DUT.

Un plan, c'est vrai, a été lancé par mes prédécesseurs, plan de 730 millions d'euros pour la réussite en licence ; il a eu pour résultat un recul de 5 % de la réussite. Pourquoi ? En regardant ce plan de près, on voit qu'il n'y avait pas d'indicateurs, pas de traçabilité, qu'aucun contrat ne liait les universités à l'État. Quand on accorde 730 millions d'euros d'argent public, la moindre des choses est tout de même d'établir un certain nombre d'indicateurs, de préférence avec l'ensemble de la communauté éducative, pour mesurer ensemble la progression. Là, aucune traçabilité n'était prévue pour ces 730 millions d'euros.

Nous avons donc dû regarder de façon quelque peu aléatoire, avec la Conférence des présidents d'université, que je remercie de sa coopération, à quoi cet argent avait servi. La situation des universités se dégradait tellement qu'il a très souvent servi à poser des rustines, dans des premiers cycles détériorés pour les raisons que j'ai dites. Voilà pourquoi ce plan n'a pas donné les résultats attendus. D'où le fléchage des 5 000 postes qui seront créés pendant ce quinquennat, en priorité sur la réussite en licence.

La première des choses, quand on veut favoriser la réussite en licence, c'est, cela a été dit, l'orientation. Cela suppose tout d'abord un niveau qui soit le plus homogène possible en premier cycle de licence. Pour cela, il ne faut pas que l'on ait ensemble des titulaires de bacs pro et techno, qui sont là par défaut, et des titulaires de bacs généraux, davantage formés aux méthodes de l'université. Il ne faut pas non plus que l'étudiant découvre l'université tout à coup lorsqu'il y arrive. Il convient donc de mettre en place le dispositif « moins trois plus trois », ainsi que l'orientation prioritaire des bacs pros et technos dans les filières STS et les DUT. Il faut accompagner tout cela, mais cela ne sert à rien d'affoler les communautés éducatives. Aujourd'hui, les bacs techno ont 9,5 % de réussite en licence, à comparer avec la moyenne de 33 %, et 68 % de réussite dans les IUT, contre une moyenne comprise entre 72 et 74 %.

On voit donc bien qu'ils sont naturellement faits pour aller en IUT. Les bacs pro ont quant à eux 3,5 % de chances de réussir leur licence.

Ces étudiants, à l'université, rendent la partie difficile aux enseignants. Je ne les dénigre pas, je ne porte aucun jugement sur leur intelligence ; simplement, ils n'ont pas été formés pour prendre des notes, pour accéder à un enseignement plus conceptuel. Il faut donc absolument les orienter de façon adaptée. C'est ce que nous proposons, en lien, comme nous le verrons, avec des quotas fixés dans chaque académie par les recteurs, avec les responsables des établissements, des quotas qui prendront en considération les spécificités des territoires et des domaines d'enseignement.

Il existe d'importantes différences dans ce domaine : j'ai des chiffres qui – vous le verrez au cours du débat – sont assez étonnants.

Pour donner à ces étudiants toutes les chances de réussir, pour revenir à des pourcentages de réussite et d'insertion plus satisfaisants, au moins comparables, dans un premier temps, aux normes européennes, nous voulons doubler l'alternance. Certaines universités françaises sont aujourd'hui à 20 % d'alternance. C'est donc possible. Cela leur permettra de s'ouvrir de façon opérationnelle, concrète, pas du tout idéologique ou dogmatique, ni incantatoire, sur le milieu socio-économique. Je crois qu'on rapproche davantage par les projets que par les incantations.

Nous voulons également lancer un grand plan du numérique qui permettra un accompagnement plus personnalisé. Si, aujourd'hui, les bacs S avec mention vont dans les IUT, pour ensuite, utilisant les passerelles, revenir à la qualité de l'enseignement universitaire, qui est réelle, depuis le premier cycle, c'est parce que cela rassure les jeunes et les familles de recevoir un accompagnement plus personnalisé. Il faut donc trouver les moyens de développer cet accompagnement personnalisé à l'université.

Vous avez évoqué les moyens. Nous avons conclu il y a un mois, à Strasbourg, une convention avec la Caisse des dépôts et consignations, qui nous accompagnera à la fois pour le logement étudiant, le lancement d'un plan du numérique, le transfert et l'alternance.

Nous allons également « environner » – pardonnez-moi le néologisme – le dispositif d'admission post-bac, pour remédier au foisonnement, au maquis, à la confusion des formations. Ce n'est pas le contenu des formations qui pose problème, car la diversité est au contraire une très bonne chose, mais il faut mieux les définir, les regrouper par domaines. Je vous invite à consulter le site internet de l'Université de Bourgogne : elle a organisé les entrées de ses formations par grands domaines. C'est lisible, pour les familles et les jeunes, quelles que soient leurs origines sociales, mais aussi pour les employeurs, ce qui est important pour l'insertion professionnelle de ces jeunes, à laquelle nous sommes tous très attachés.

La simplification se fait de façon concertée, sans porter atteinte aux disciplines, en lien avec les branches disciplinaires, les conseils licence et les conseils master, afin de rendre notre offre plus visible et plus lisible. Il est tout simplement scandaleux en effet d'avoir aujourd'hui, dans un service public de l'éducation, anté-bac ou post-bac, des coachs privés qui doivent prêter main forte aux familles qui ont les moyens de les rémunérer, pour pouvoir s'y retrouver dans le système APB. Nous allons « environner », mettre en place ce continuum bac -3, bac +3 et former.

Dans une enquête sur laquelle je reviendrai au cours du débat, il apparaît que les familles et les jeunes demandent simplement que des enseignants du supérieur viennent expliquer au lycée l'organisation, les modalités et les attentes du supérieur pour éviter ce grand trou noir, cette grande rupture, qui mène aujourd'hui tout droit à l'échec. Il conviendrait d'accompagner cela d'une présentation des métiers par les professionnels eux-mêmes, puisqu'ils sont les mieux placés pour ce faire, et de présenter de préférence les métiers qui sont aujourd'hui en tension : par exemple, l'informatique, pour éviter que ne se déploient en parallèle des formations privées dont nous avons pu voir les problèmes de pérennité, il y a quelques années, à Marseille, avec les formations à la vente de Bernard Tapie. Je refuse que l'on engage des jeunes dans des formations parallèles, sans garantie de pérennité ou d'accréditation : il s'agit d'une fausse bonne idée.

Concernant les formations médicales – je pense à la PACES, la première année communes aux études de santé –, nous avons mis en place des expérimentations, sur lesquelles nous reviendrons dans le cours des débats. Cela ne suffit pas. Nous sommes très fermes, une nouvelle fois, à l'égard des formations parallèles qui essaient de profiter du désarroi des jeunes, qui ont connu des échecs, et de leurs familles. Ce sont en effet aussi des échecs psychologiques, car en général on ne se dirige pas vers les études médicales sans une vocation : les 80 % de jeunes qui « restent sur le carreau » ont donc un deuil de vocation à faire. Nous voulons mettre fin à ces formations parallèles auxquelles je ne ferai pas le plaisir de les nommer. Elles ne sont même pas accréditées dans notre pays et elles mènent les jeunes tout droit vers une énorme duperie. C'est pourquoi nous avons déposé plainte avec énergie, comme l'ont fait mes homologues en Italie et dans d'autres pays européens.

Nous avons engagé dans le même temps une réflexion avec Marisol Touraine, car avec la télémédecine, l'e-médecine, lemaintien à domicile, la possibilité de soigner à domicile des maladies chroniques dans des conditions psychologiques et d'environnement plus favorables, les métiers comme les missions des professionnels de santé vont évoluer. Or le rôle de l'Université et de l'enseignement supérieur et de la recherche est d'anticiper les mutations et les changements. C'est pourquoi nous avons engagé cette réflexion de fond qui accompagnera les expérimentations décidées dans la loi.

J'ai entendu parler de sélection. Permettez-moi de vous faire part de mon étonnement. Je regrette qu'elle ne soit pas là pour entendre les propos qu'elle a tenus le 29 juin 2007, mais je cite Valérie Pécresse qui, hier, préconisait la sélection : « La sélection à l'entrée de l'Université, cela s'appelle le baccalauréat. » Elle ajoutait qu'il doit donc y avoir une place à l'Université pour chaque bachelier. Je cite également le précédent Président de la République dans un discours tenu à l'Université d'été des Jeunes populaires le 9 septembre 2006 : « Je ne veux pas installer une sélection qui ne serait que le paravent d'une politique malthusienne qui réserverait les études supérieures à une toute petite fraction de la jeunesse. » Cela se passe de commentaire. Tout le monde a le droit d'évoluer, mais il faut assumer les changements.

Écoutez Mme la ministre, mes chers collègues, vous interviendrez dans le débat.

Il est toujours difficile d'être mis face à ses contradictions,…

…je comprends votre perplexité et votre gêne.

En ce qui concerne l'organisation territoriale, vous en avez beaucoup parlé hier et vous avez parlé d'organisation bureaucratique. Après un quinquennat au cours duquel des élus, que j'espère responsables, ont créé une trentaine d'acronymes et d'entités juridiques nouvelles dans un paysage qui était déjà culturellement et historiquement morcelé, je trouve qu'il est assez audacieux de venir nous parler de bureaucratisation, quand on l'a soi-même mise en place et que l'on a contribué à la complexifier encore.

Nous proposons, pour un pays de la taille du nôtre, une trentaine de regroupements qui seront des regroupements extrêmement souples. Le statut d'EPCSCP, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, permet toutes les configurations, contrairement au quinquennat précédent – et j'ai vécu cette expérience comme élue de terrain – où l'on nous affirmait notre autonomie tout en nous refusant toute initiative adaptée au terrain ou à l'écosystème. L'État n'accompagnait pas, il avait « lâché l'affaire », mais il continuait à interdire. Au lieu d'accompagner les spécificités des écosystèmes, il les interdisait systématiquement. Aussi devions-nous tous rentrer à marche forcée dans la formidable chaussure de la fusion – y compris entre les deux tours des élections, ce qui n'est assurément pas la meilleure période.

Nous proposons dans ces communautés, dans ces regroupements, une vraie liberté et une vraie autonomie pour les territoires. Nous pourrons combiner la fusion, pour ceux qui y sont prêts, avec l'association – terme que nous avons préféré à « rattachement », car il n'implique pas de hiérarchie – au bénéfice de projets communs. Ce terme d'association paraît davantage adapté à la culture universitaire. Tout cela pourra se faire au sein d'une même communauté, capable ainsi d'élaborer une stratégie qui sera accompagnée par l'État et qui devra s'inscrire dans des orientations rappelées par celui-ci. Cela s'appelle la coopération et elle me semble, dans un pays comme le nôtre, davantage adaptée que la compétition entre sites que l'ancienne majorité avait instaurée.

Cette compétition avait empêché, par exemple, un prix Nobel comme Albert Fert, qui travaillait avec un établissement lorrain, de signer un appel à projets commun. Son université parisienne avait avancé en effet qu'il ne pouvait pas signer avec le laboratoire avec lequel il coopérait, parce qu'elle risquait d'être pénalisée dans l'appel à projets auquel elle souhaitait répondre. Voyez à quel degré d'absurdité nous étions arrivés ! Aussi rétablissons-nous l'esprit de coopération, qui est consubstantiel à la collégialité et à la culture de l'Université, sans qu'il nuise à l'émulation et à l'excellence. L'excellence doit être partout : elle est une exigence. Nous devons avoir la même exigence d'excellence pour la mise en place des Écoles supérieures du professorat et de l'éducation, pour celle d'un BTS et d'une filière dans les IUT ou pour celle d'une filière à l'Université. L'excellence doit tous nous guider à l'Université et dans l'enseignement supérieur, vous le savez.

Hier, nous avons beaucoup parlé des conseils académiques. Je rappelle tout de même que Philippe Aghion, que vous connaissez bien et que vous avez cité, préconisait lui-même ces conseils académiques dans le rapport qu'il avait rendu et qu'il trouvait que c'était un beau modèle.

Pour avoir siégé pendant plus de dix ans de façon tout à fait opérationnelle dans diverses structures – grand établissement, à la présidence d'un institut d'administration des entreprises, dans des PRES ou dans des conseils d'administration d'université – je peux dire, sans idéologie mais avec pragmatisme, à quel point la formation, la vie étudiante, qui contribue à la réussite des étudiants, ou la pédagogie et ses innovations, étaient souvent absentes de conseils d'administration surchargés.

L'idée est, comme au fondement de toute démocratie, de séparer les pouvoirs : le conseil d'administration s'occupe des grandes orientations stratégiques et, d'un autre côté, les acteurs concernés s'occupent eux de la vie académique, de la formation et de la science. Ce ne sera pas une usine à gaz. Si nous avons élargi les conseils académiques, c'est parce que nous voyons bien que des réformes décidées d'en haut, de façon assez dogmatique comme cela s'est passé dans le précédent quinquennat, n'ont aucun effet sur le terrain quand les acteurs ne se les approprient pas. C'est un moyen également de participer sur le terrain.

Nous ne voulons pas non plus déstabiliser la gouvernance des conseils d'administration et les présidents d'universités : c'est pourquoi nous leur faisons confiance. Ce sont donc bien les conseils d'administration qui décideront de la gouvernance de ces conseils académiques. Ils pourront, contrairement à ce que vous avez dit dans l'opposition, être présidés par le président du conseil d'administration. Ce conseil pourra désigner l'un de ses vice-présidents pour présider le conseil académique, ou une personnalité extérieure. Nous nous faisons confiance et nous leur faisons confiance pour prendre des décisions de gouvernance qui seront adaptées à leur écosystème.

C'est cela l'autonomie : faire confiance aux sites et non pas seulement la proclamer. Il a d'ailleurs été dit hier que la loi LRU a été « proclamée ». Vous avez fait un beau lapsus, puisqu'elle a été proclamée sans être mise en pratique. On proclamait l'autonomie, mais on la refusait aux acteurs de terrain : ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous voulons concilier un État stratège et des territoires dont la spécificité et la dynamique doivent être stimulées et reconnues.

Nous avons aussi instauré la parité, mais nous y reviendrons, car j'ai vu en commission que la parité, dans l'opposition, ne vous agréait pas. Cela me paraît pourtant essentiel que l'Université et la recherche, qui doivent se trouver à l'avant-garde de l'évolution d'une société et qui ont produit nombre d'études sur le genre et les causes de l'absence de parité, soient à la pointe dans ce domaine.

S'agissant de la recherche, je n'en dirai ici que quelques mots puisque nous y reviendrons. Nous pouvons être fiers de notre recherche fondamentale. Nous n'avons pas à rougir, mais bien au contraire à être fiers de nos médailles Fields, de nos prix Nobel ou de nos lauréats du conseil européen de la recherche. Mais nous devons aussi être conscients que notre recherche ne se transforme pas suffisamment en emplois. Il ne s'agit pas d'imposer le transfert, comme je l'ai entendu dire, à toute la recherche, y compris à la recherche en sciences humaines et sociales, qui parfois peut être transférée à des collectivités territoriales – par exemple, il est très utile d'avoir des études sur la politique de la ville ou sur la sécurité, lorsque l'on s'occupe de politiques publiques. Ce lien, là encore, doit être renforcé. Mais il ne s'agit pas de contraindre des disciplines qui, à l'évidence, ne sont pas concernées par le transfert.

Ce transfert se fera quand il est possible, comme nous l'avons précisé dans un amendement. Il n'est pas normal d'accepter plus longtemps que nous soyons la sixième puissance scientifique du monde, mais que nous occupions entre la quinzième et la dix-huitième place, selon les critères retenus, pour l'innovation. L'innovation, c'est l'emploi. 80 % des emplois créés aujourd'hui en Europe viennent de l'innovation. Il est essentiel d'améliorer ce processus de transfert. Or ce n'est pas une technostructure au nom évocateur de « société d'accélération du transfert de technologies » qui va suffire : encore une fois, il faut l'« environner ». Aussi avons-nous pris un certain nombre de dispositions sur lesquelles nous reviendrons dans l'étude du texte.

Il s'agit également de s'occuper des sciences humaines et sociales et des disciplines rares. Nous avons découvert en lançant une mission dans notre ministère qu'il n'y avait aucun outil statistique : ils avaient disparu. Les sciences humaines et sociales et les disciplines rares n'étaient plus en effet dans les préoccupations de ce ministère.

Nous devons donc commencer par reconstituer les outils statistiques, ce qui est tout de même extraordinaire, pour mener une évaluation et dessiner une cartographie des sciences humaines et sociales et des disciplines rares dans ce pays. Nous annoncerons à la rentrée un plan en faveur des sciences humaines et sociales et des disciplines rares, qui sera aussi bénéfique aux étudiants qu'aux chercheurs.

Venons-en aux docteurs. C'est l'un des scandales de notre enseignement supérieur que son plus haut grade soit traité de cette façon : aussi bien en terme d'insertion que de reconnaissance dans les conventions du privé ou dans la haute administration. Le combat n'est pas facile ; il existe des problèmes de quotas, d'accès aux concours ou de corps qui font valoir leurs droits. Nous sommes cependant tout à fait déterminés et les contacts que j'ai avec les directeurs des écoles doctorales sont finalement beaucoup plus ouverts qu'on ne peut l'imaginer. C'est pourquoi je pense que nous réussirons à faire des propositions intéressantes, qui me paraissent indispensables.

Nous sommes très en retard, mais heureusement – et cela fera la transition avec le débat suivant –41 % d'étrangers viennent enrichir les rangs de nos docteurs, en particulier dans les disciplines scientifiques et essentiellement en provenance des pays francophones. Nous n'avons pas suffisamment de docteurs. Un grand plan d'insertion des doctorants, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, sera mis en place. Là encore, il faut faire beaucoup de pédagogie, car les formations à l'Université ont été lourdement dénigrées. Il nous faut les requalifier à leur juste valeur. La valeur en effet y existe bien, tout comme la créativité et la qualité qui y est plus que présente et qu'il faut faire reconnaître davantage tant dans le secteur privé que le secteur public. Nous vaincrons les résistances qui ont été encouragées et consolidées au cours des six dernières années.

En ce qui concerne la recherche, nous retrouvons la voie d'un État stratège parce que notre politique en la matière était devenue illisible. En effet, la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation, telle qu'elle était conçue par mes prédécesseurs, était un copier-coller provenant des différentes alliances et d'autres organismes, avec des experts qui se superposaient à leurs collègues, mais jamais à aucun moment les responsables des alliances, nous ont-ils expliqué, n'étaient réunis par le ministère pour mettre en place une stratégie commune de recherche. C'était pourtant une bonne initiative de votre part, je vous le dis, mesdames, messieurs les députés de l'opposition, que de regrouper ce mikado complexe en alliances thématiques mais, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée et de faire une déclaration à la presse, il faut ensuite savoir mettre en mouvement ce qui est mis en place, et cela n'a pas été fait. C'est bien dommage. J'ai engagé ce travail il y a neuf mois et, au niveau de l'Europe, nous avons lancé, avant-hier, l'agenda stratégique de la recherche « France-Europe 2020 », et je proposerai d'ici le troisième trimestre de cette année un agenda tout à fait détaillé et dont les grandes orientations sont déjà définies. C'est absolument indispensable. Nous avons pris du retard : l'Allemagne et le Royaume-Uni l'ont élaboré, le Japon a lancé le programme Rebirth, destiné a provoqué un rebond aussi bien de confiance qu'en matière scientifique et de transfert vers l'économie et de création d'emplois dans ce pays durement éprouvé par la catastrophe de Fukushima. Ce que vous n'avez pas fait, nous le faisons, dans un style certes moins déclaratif, plus discret – c'est pourquoi cela vous échappe quelque peu –, mais néanmoins beaucoup plus efficace, sur le moyen et le long terme, pour l'emploi, pour l'élévation de la connaissance et surtout son partage.

J'ajoute que nous ne nous défaussons pas sur des agences. Ainsi, l'Agence nationale de la recherche n'est pas le programmateur ou le stratège de la recherche par défaut, elle a été recentrée dans ses missions. Certes, elle porte le même nom qu'auparavant, mais elle est revenue à ses missions initiales, celles d'un opérateur des programmes de recherche.

Elle a été tout à fait en accord avec ce recentrage sur ses missions initiales. Il n'est jamais bon qu'une agence se substitue à un ministère ou à une assemblée parlementaire. Nous sommes dans un pays démocratique ; nous n'avons pas à tout déléguer aux agences, chacun son métier : l'agence fait son métier d'opérateur, les élus doivent faire leur métier de politique et l'assumer, ce que je fais avec l'agenda stratégique de la recherche.

Je voudrais terminer par l'international. Cela fera le lien avec l'article 2 à propos duquel j'espère un débat serein parce que chacun doit respecter les opinions de l'autre. Je pense d'ailleurs qu'il est préférable d'avoir un tel débat dans une enceinte démocratique plutôt que par articles de presse et par personnalités interposés que chacun pourrait se jeter à la figure. Lesdites personnalités varient dans leurs préconisations, mais je tiens à souligner que l'on voit bien la différence entre celles qui se sont exprimées, souvent issues des sciences humaines et sociales, et qui ne sont pas du tout concernées par le sujet, et les scientifiques qui, eux, participent depuis longtemps à des conférences internationales.

La défense de la francophonie, c'est bien entendu une des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il ne s'agit pas seulement de la défense de la langue, parce que la francophonie ne se réduit pas à un langage. J'ai eu l'occasion d'en discuter récemment avec le secrétaire général à la francophonie, l'ex-président Abdou Diouf, et nous partageons la même vision, non réductrice, de la francophonie : ce n'est pas seulement une langue, c'est aussi une culture au sens large et le partage de valeurs. Il me paraît en ce sens essentiel d'élargir la base de la francophonie, mais encore faut-il sauvegarder les liens qui nous unissent aux pays historiquement francophones, peut-être en les repensant dans une perspective plus égalitaire.

La France accueille 290 000 étudiants, dont il faudrait soustraire les 50 000 qui ont passé leur baccalauréat dans notre pays et ne viennent pas en raison de l'attractivité de nos universités mais parce que leurs parents sont déjà installés chez nous. Au passage, je précise que nous nous situons au cinquième rang des pays d'accueil, et pas au troisième comme je l'ai entendu hier – c'était vrai dans le passé, nous avons même été au deuxième rang, et j'expliquerai tout à l'heure les raisons de cette évolution. Parmi ces 290 000 étudiants, 55 % viennent d'Afrique. Au-delà des proximités culturelles et des responsabilités qui nous incombent pour des raisons historiques et géopolitiques, ce continent peut être aussi un levier de développement pour l'Europe. En effet, il a aujourd'hui une croissance annuelle supérieure à 5 % et offre un potentiel de jeunes, un potentiel d'enthousiasme qui souvent nous manque. Il faut absolument conforter notre base d'accueil des étudiants en provenance de l'Afrique. Pour y parvenir, on doit être davantage présents dans ces pays. La Chine est aujourd'hui presque davantage présente que nous en Afrique subsaharienne, et c'est dommage. Pour cette raison, avec Yamina Benguigui, les acteurs de terrain et les autres ministres concernés, j'ai engagé une action extrêmement volontariste à destination de ces pays. Il ne s'agit pas de les inviter établissements, mais de favoriser un climat d'échange. Ainsi, le premier ministre de l'enseignement supérieur que j'ai rencontré après ma prise de fonction a été M. Daoudi, lors de mon voyage au Maroc.

Il est absolument francophone familialement, vous le savez, monsieur le député. M. Daoudi m'a dit que son gouvernement aimerait créer des formations françaises au Maroc et que son pays serve de voie de passage vers l'Afrique subsaharienne. Nous avons engagé ce processus parce que nos relations avec ces pays doivent être davantage égalitaires. Nous ne sommes plus dans la même situation que la génération précédente : aujourd'hui, nous avons autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous, nous sommes dans une situation gagnant-gagnant. La France établit des structures de coopération avec l'université internationale de Rabat et tous les acteurs concernés, dont la conférence des présidents d'université et Canal France International, sont extrêmement présents dans ces formations. C'est extrêmement bénéfique et cela nous permettra de conserver des relations étroites avec les pays francophones afin que les 230 millions à 270 millions de francophones, peut-être 750 millions à un milliard d'ici quelques dizaines d'années, continuent non seulement à parler français mais à ressentir une proximité avec notre pays. La francophonie, je le redis, ne se réduit pas à la langue. Je tiens à ces relations, elles sont consubstantielles aux missions de l'université française et j'ai à coeur de les développer tout en les inscrivant davantage dans l'axe européen. L'Europe de la Méditerranée est une notion importante, laissée quelque peu à l'écart jusqu'ici,…

…et je me bats pour un ERASMUS de la Méditerranée.

Mais de telles actions ne suffisent pas. L'Allemagne, qui était très en retard en termes d'accueil d'étudiants étrangers, est passée devant nous. Si nous sommes passés progressivement du deuxième rang au cinquième rang, c'est bien parce que nous avons raté quelque chose avec les pays émergents. La question est extrêmement pragmatique. Je pense à l'Inde : ce pays d'un milliard d'habitants compte soixante millions d'informaticiens, des jeunes viennent se former massivement dans les universités anglo-saxonnes. Certains disent pourtant être attirés par la culture française et prêts à apprendre notre langue, mais l'obstacle linguistique dans les disciplines scientifiques, économiques et commerciales les empêche de venir. Au nom de quoi nous priverions-nous de leurs talents et des perspectives que nous offrent les contacts avec ces étudiants indiens ? Au nom de quoi priverions-nous nos étudiants de contacts avec des étudiants indiens, brésiliens, coréens ou indonésiens, qui aujourd'hui ne viennent pas à cause de l'obstacle de la langue ?

Il ne s'agit pas des étudiants des disciplines littéraires ou en sciences humaines et sociales car eux apprennent la langue française, mais des étudiants des disciplines scientifiques. Ce sont surtout les experts des sciences humaines et sociales qui interviennent sur ce sujet alors que les scientifiques connaissent bien davantage le problème.

Quand on a une balance du commerce extérieure qui plonge dans des abîmes abyssaux et qu'on a laissé depuis quinze ans se développer des filières tout en anglais dans les écoles où l'on forme les élites sans que personne ne pense à s'en offusquer, au nom de quoi refuser les contacts avec des étudiants des pays émergents aux jeunes issus de milieux plus modestes…

…qui ne possèdent pas les mêmes codes sociaux, qui n'ont pas eu la chance de faire des séjours linguistiques à l'étranger et d'acquérir une culture internationale à travers leur réseau relationnel alors qu'ils en ont besoin pour leur insertion professionnelle ? Ils auront avec eux des contacts d'abord affectifs et culturels, et plus tard professionnels aussi bien dans le domaine de l'échange de connaissances que dans celui du développement économique.

Non, je ne mélange pas tout. Je raconte la vie comme elle est. La vraie vie, ce n'est pas une posture, c'est la réalité vécue par les jeunes.

Exclamations sur les bancs des groupes UMP et UDI.

Interrogez les jeunes autour de vous, ils vous diront exactement la même chose.

Nous allons ainsi élargir la base de la francophonie.

Nous avons convergé en commission pour arriver à formaliser sous forme d'amendements ce que je comptais faire passer par des circulaires d'application parce que cela ne relève pas du législatif. Je l'ai accepté parce que j'ai entendu ce qui s'est dit et j'ai bien vu qu'il fallait rassurer tout le monde. Il ne s'agit pas d'avoir un débat de posture aussi binaire, un de ces débats qu'on aime tant dans notre pays pour éviter de se poser les vrais problèmes et les vraies questions. Il fallait apaiser le débat. Après la circulaire Guéant que nous avons abrogée, et c'était une mesure de salubrité publique,…

…il ne faut plus que nous contribuions à donner de notre pays une image étriquée, de repli sur lui-même. Je veux donner de la France une image de confiance dans ses valeurs et dans sa culture pour qu'elle puisse accueillir des jeunes qui aujourd'hui ne viennent pas chez nous et avec lesquels nous pourrons partager notre culture et notre langue comme des amendements le prévoient.

Ce partage ne s'effectuera pas dans le cadre de formations intégralement en anglais alors qu'on les laisse passer depuis quinze ans de façon totalement hypocrite.

Nos établissements de l'enseignement supérieur doivent donner l'exemple : est-il tolérable que certains d'entre eux, en infraction avec la loi Toubon, dispensent depuis quinze ans des formations tout ou partiellement en anglais sans que personne ne s'en offusque ? Il est vrai que cela ne concerne qu'une élite et c'est pourquoi on ne dit rien.

« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Est-il tolérable que ces établissements contreviennent totalement à la loi ? Cela est antinomique avec leur vocation de formation. Nous allons donc traiter ce problème de façon encadrée. Ce sera de nature à apaiser le débat. Je ne refuse pas la discussion et je vous invite, mesdames, messieurs les députés, à l'entamer de façon sereine, ouverte et partagée, à l'image de ce qu'a toujours été notre université et notre pays, un pays d'universalité et des Lumières et non pas un pays de peur et de repli sur lui-même.

Applaudissements nourris sur les bancs des groupes SRC et RRDP.

J'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, pour soutenir l'amendement n° 343 .

Il s'agit d'un amendement rédactionnel à l'article 1er bis, lequel garantit que le service public de l'enseignement supérieur s'applique sur l'ensemble sur l'ensemble du territoire.

L'amendement n° 343 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 1er bis, amendé, est adopté.

De nombreux orateurs sont inscrits sur l'article 2.

La parole est à M. Pouria Amirshahi.

Je ne sais pas si la pédagogie est l'art de la répétition, mais je vais rappeler les éléments sur lesquels reposent les inquiétudes mais aussi la passion du débat sur cet article, dont certains ont voulu qu'il soit retiré, et d'autres complété et précisé. Pour ma part, j'étais ouvert aux deux solutions.

Je reviens sur nos inquiétudes.

En premier lieu, je crois que l'attractivité de nos universités n'a pas tant été affaiblie par un défaut de maîtrise de l'anglais que par une politique migratoire un peu paranoïaque dont la circulaire Guéant était le symbole le plus détestable. Heureusement, elle a été abrogée.

Il faut répondre aux deux ambitions qui ont été fixées dans le projet de loi : l'attractivité des universités françaises ; un meilleur apprentissage des langues. Si l'on avait pris le temps, peut-être aurait-on pu poser les sujets et les enjeux de manière un peu plus sereine.

Il est tout à fait possible d'améliorer l'attractivité des universités françaises auprès des jeunes issus de pays émergents non francophones. Cet objectif est atteignable si l'on donne aux jeunes qui apprennent le français comme deuxième langue vivante – rappelons que le français reste la deuxième langue étrangère enseignée dans le monde – un prolongement universitaire en France, en langue française. Il y a de nombreux jeunes en Chine, en Corée, en Inde, au Brésil et en Turquie qui maîtrisent le français ou désirent le maîtriser. Ils sont susceptibles, étant par ailleurs brillants dans tous les domaines – scientifique, économique et autres –, de poursuivre leurs études en langue française en France.

Ce n'est pas du tout antinomique avec le deuxième volet, présenté par Mme la ministre : le renforcement de notre capacité en matière d'apprentissage des langues. De ce point de vue, la France et d'autres pays européens sont en retard. Si nous voulons faire en sorte que les jeunes Français puissent maîtriser beaucoup mieux les langues étrangères – c'est indispensable et cet objectif a été rappelé par Mme la ministre –, il faut se fixer une autre ambition.

D'abord, il faut déployer nos efforts en amont de l'université. Ensuite, il faut préférer le plurilinguisme au « tout anglais » car c'est cela la modernité : l'espagnol, l'arabe et le chinois sont des espaces linguistiques très importants. Enfin, il faut renforcer Erasmus. Au lieu d'investir dans la rémunération de certains professeurs anglo-saxons, ne pourrions-nous pas mettre cet argent dans des bourses Erasmus afin d'aider nos jeunes à voyager et à faire leurs études en immersion, pour être capables de bien maîtriser les langues ?

La formule employée hier par Jean-Pierre Dufau, suggérant de mettre cet article entre parenthèses pour avoir un débat apaisé, était très intéressante. Pour ma part, j'ai expliqué d'emblée que cet article me posait un problème s'il était maintenu en l'état. En revanche, s'il était complété par des articles précisant les limites, le périmètre, les nécessités et les impératifs pédagogiques justifiant l'ensemble de ces dispositifs, ce serait de nature à rassurer ceux qui, dans le milieu universitaire et dans le monde de la francophonie, ont ressenti quelque émoi à la lecture de cet article.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, l'article 2 étend des exceptions.

Il ne s'agit donc de généraliser l'enseignement en langue étrangère dans l'enseignement supérieur. Et je tiens à insister sur ce point précis car je m'associerai à tout amendement discuté ici, qui renforcera cet aspect.

Il y a trois manières de voir et d'interpréter cet article, qu'il s'agit de distinguer.

La première interprétation que l'on peut faire est celle relative à l'attractivité internationale de nos universités et de leurs formations. Notre ministre est revenue sur cet aspect, il n'est donc pas forcément nécessaire de le faire à nouveau, car ses ambitions sont plus que louables, elles sont vivement souhaitées.

Deuxièmement, la vision relative à la francophonie et à la place de notre langue dans le monde. Là aussi, mon ami et collègue Pouria Amirshahi a expliqué son point de vue, et je partage en partie ses craintes, même si cela ne m'amène pas à tirer les mêmes conclusions.

Enfin, une troisième interprétation – peut-être est-ce la plus importante mais la moins débattue – vise l'intérêt des étudiants eux-mêmes. Car c'est bien d'eux dont il s'agit avant tout.

Avec cette loi, les étudiants pourront étudier en langue étrangère. Je suis convaincue, peut-être parce que j'aurais aimé bénéficier de cette possibilité, que cela est une bonne chose. De très nombreux pays offrent déjà cette possibilité et s'il doit y avoir un aspect positif à la mondialisation, c'est bien cette nouvelle capacité qu'ont les peuples à pouvoir communiquer entre eux, à échanger, à tisser des liens, à apprendre les uns des autres.

Mais une fois dit cela, je tiens à appeler votre attention sur deux éléments.

Si heureusement la loi française ne permet pas qu'il y ait une sélection à l'entrée de l'université, cet article, à terme, ne pourra-t-il pas être l'un des critères déterminants de l'admission des étudiants ? D'ailleurs, ne sera-t-il pas, avant d'être un critère objectif, un élément dissuasif de l'orientation et donc décisif pour qu'un étudiant, se sentant plus ou moins de capacité en langues étrangères, poursuive ou non ses études dans une formation qu'il souhaite pourtant ?

Avec l'article 2 en l'état, rien, en théorie, ne permettra d'interdire à une université de dispenser intégralement ses formations en langues étrangères. Rien ne permettra de limiter le fait que cela soit dès la première année ou de manière inadaptée aux étudiants.

Cette question nous invite à une seconde réflexion. Sommes-nous prêts ? Est-ce que nos étudiants ont le niveau pour aborder une formation entièrement en langue étrangère aujourd'hui ? Malheureusement, et je crois ne pas être la seule, loin de là, à en être absolument attristée, je crois que non.

Le vote de cet article invitera donc le Gouvernement à investir vite et de manière considérable. Il devra investir non seulement dans une remise à niveau de nos étudiants actuels mais aussi dans la qualité et la quantité des cours de langues étrangères dans les établissements scolaires du premier et du second degré afin de mieux préparer les futurs bacheliers à ce type de disposition.

C'est donc avec raison que je voterai pour cet article de loi mais avec autant d'empressement que je voterai les amendements qui limiteront son extension et garantiront une bonne application pour nos étudiants.

Madame la ministre, il serait tentant de commencer par donner une note à votre discours, même s'il semblerait que vous n'y soyez pas favorable. Je me contenterai donc de cette appréciation : un peu long, beaucoup d'erreurs et peut-être quelques oublis.

L'une des erreurs est de vous réjouir d'avoir un budget formidable. Si vous retirez les pensions, votre budget est alors moins élevé que celui de 2012. Vous avez effectivement fait moins d'efforts.

Cela dit, tout n'est pas mauvais, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour ma part, je suis favorable à ce qu'il y ait une instillation des langues étrangères. Dans certaines disciplines – surtout dans le domaine scientifique, pardonnez-moi de prêcher pour ma paroisse –, il est tout à fait indispensable que l'on puisse attirer des étudiants étrangers.

Désolé de parler de moi, mais j'en ai fait l'expérience car j'ai un service en Chine où j'enseigne en qualité de bénévole

Sourires sur plusieurs bancs du groupe SRC.

J'ai fait venir en France des Chinois qui ne parlaient pas notre langue et nous avons pu leur faire un enseignement en anglais dans le service. Que s'est-il passé au bout de quatre ans ? On parle français dans le service de Shanghai, et c'est cela qui est extraordinaire. Si on leur avait dit qu'on ne leur parlerait qu'en français et qu'ils ne pourraient venir que s'ils parlaient notre langue, ils ne seraient jamais venus.

À l'inverse, les enseignants et les chercheurs français publient en anglais. Pourquoi ? C'est dramatique, mais nous ne sommes pas assez crédibles.

Pour autant, tout ne doit pas être en anglais. Il faut que les étudiants qui viennent en France aient des cours en anglais, certes, mais aussi qu'ils apprennent le français.

Il faudrait aussi deux choses. Premièrement, il faudrait que l'anglais et les langues étrangères soient enseignés beaucoup plus tôt…

…sinon les étudiants seraient sélectionnés dans les universités en fonction de leur niveau en langues. Ils ne parlent pas anglais ? Ils ne peuvent entrer à l'université. Il faudrait effectivement faire beaucoup plus d'efforts. Nous sommes le peuple qui parle le moins de langues étrangères et ce n'est pas acceptable alors que nous menons une guerre économique qui se double d'une guerre scientifique, la première étant soutenue par la seconde : pour exister, nous sommes forcés de publier en anglais.

Attendez, on ne peut pas non plus, sous prétexte qu'il y a une bonne mesure, voter pour toutes celles qui sont mauvaises !

J'aurai d'autres sujets de satisfaction avec certaines mesures de ce texte, pas avec toutes malheureusement.

Deuxièmement, il faut parfois faire venir certains des meilleurs enseignants du monde. Faites venir des Américains, des Chinois, payez-les ! Ils feront des cours soit en anglais soit en français, mais au moins que cette université soit attractive par l'enseignement, par les professeurs et par les débouchés. Alors, je suis d'accord avec cette disposition,

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, l'article 2 participe d'une vision stratégique et d'une action offensive du Gouvernement sur la diversité linguistique et la francophonie.

La France doit s'ouvrir davantage au plurilinguisme. Le développement des cours en langues étrangères dans nos universités procède de cette logique, dans la continuité de la loi sur la refondation de l'école qui a fait une priorité de l'apprentissage d'une langue étrangère dès le plus jeune âge et de la stratégie de développement des filières internationales et bilingues dans nos écoles.

Cet article concourt à l'attractivité de nos universités et permettra un rapprochement avec des universités étrangères et européennes. Dans les zones transfrontalières notamment, l'assurance de pouvoir dispenser des enseignements multilingues est importante.

Il constitue également une véritable avancée pour les étudiants français qui ne seront plus obligés de s'offrir, pour ceux qui le pouvaient, des séjours à l'étranger pour apprendre une autre langue. Cet article participe ainsi à la démocratisation de l'accès aux langues étrangères et il permettra à nos étudiants de partir mieux armés sur le marché de l'emploi, face à la concurrence internationale dans un monde globalisé où la maîtrise des langues étrangères représente un véritable atout.

Elle représente enfin un élan important pour la diversité linguistique qui est à mon sens la meilleure arme pour la promotion de notre langue dans le monde. Nous ne pouvons pas nous recroqueviller sur nous-même et agir seuls et de manière défensive.

L'amendement de Patrick Bloche, que j'ai cosigné et qui a été adopté en commission, permettra d'amener un plus grand nombre d'étudiants vers notre langue. Des étudiants étrangers non francophones pourront se former dans nos universités et bénéficier ainsi d'un apprentissage en français qu'ils n'auraient jamais obtenu dans un autre pays.

Je soutiens donc avec force cet article pour le rayonnement de la France dans le monde et la promotion de notre langue.

Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, cet article 2 est particulièrement important.

Une bonne maîtrise des langues étrangères est indispensable dans le contexte actuel de la mondialisation. Ne pas parler anglais ferme de nombreuses perspectives professionnelles. Je comprends donc parfaitement qu'on veuille intensifier les cours de langues à l'université.

Mais cet article, en proposant que les cours soient partiellement dispensés en langue étrangère, va trop loin. Certains étudiants étrangers ne maîtrisent pas bien la langue de Molière lorsqu'ils arrivent en octobre dans nos universités. Pourquoi ne cherchez-vous pas plutôt à les encourager avec des systèmes de binômes ou de tutorat, par exemple ?

Si nous ne profitons pas de ces années qu'elles passent dans nos écoles pour transmettre aux élites des autres pays notre langue et notre culture, alors nous allons à très brève échéance vers la fin de la francophonie, ce qui serait un désastre culturel et économique.

Si notre pays rayonne aux quatre coins de la planète, c'est parce que le français y est parlé. La francophonie est un espace de soixante-dix-sept nations où nous serons plus de 800 millions de locuteurs en 2050.

Alors mes chers collègues, ne cédons pas à la facilité. Si nous adoptons cet article, nous désespérerons tous ceux qui défendent la langue française et la francophonie dans les pays amis et dans les instances internationales.

L'enseignement en anglais dans les universités françaises serait perçu comme une forme d'abandon de l'exception culturelle et linguistique que notre pays revendique pourtant à raison avec force, notamment auprès des instances européennes.

Même dans vos rangs, cet article est décrié. Mme Yamina Benguigui, votre ministre déléguée à la francophonie, a dit devant la mission parlementaire sur la francophonie, le 9 avril, qu'elle était d'accord avec notre collègue Pouria Amirshahi qui s'est prononcé contre cette disposition.

Alors, madame la ministre, acceptez la suppression de cet article.

Pour ma part, je pense que l'on mélange en permanence deux débats. Le premier est celui de l'attractivité de nos universités vis-à-vis des étudiants étrangers ; le second est celui de l'enseignement des langues aux étudiants français.

Nos échanges sont très intéressants à cet égard : nous partons toujours de l'attractivité pour en venir à la capacité de nos étudiants à maîtriser les langues. Je voudrais que nous séparions ces deux débats. Si nous les lions comme vous le faites, cela va conduire à ce qui s'est passé dans certaines universités d'Europe du nord et en Allemagne : faire basculer entièrement en anglais des licences et surtout des masters. C'est déjà le cas à Strasbourg notamment où dix matières sont enseignées totalement ou partiellement en anglais. Dans les universités allemandes, dans celles des Pays-Bas, ce sont maintenant plus de la moitié des masters – la totalité à l'université de Maastricht – qui sont enseignés en anglais. Voilà vers quoi nous allons !

Que l'on ne nous dise pas que c'est tout à fait exceptionnel, que cela ne concernera que les étudiants étrangers ou certains programmes. En réalité, on le sait très bien, les universités ont conclu de très nombreuses conventions dans le monde. Souvent, elles ne sont pas actives, mais elles existent, et elles pourraient être invoquées pour faire basculer des masters en anglais. Et puis, il suffit d'invoquer le programme européen Erasmus pour, tout simplement, pouvoir ouvrir n'importe quel cours en anglais, faire basculer n'importe quel cours en anglais.

Si la question, pertinente, de l'ouverture à l'international de nos universités, de leur attractivité est un point de départ, le point d'arrivée sera donc le basculement de masters entiers, d'universités entières, dans l'anglais. C'est ça, la vérité !

Cela nous expose à trois dangers.

Tout d'abord, tous les pays qui l'avaient fait regrettent aujourd'hui ce choix, parce qu'il a forcément des conséquences sur le niveau de l'enseignement. Comment voulez-vous qu'on enseigne d'une façon aussi précise dans une autre langue que dans sa propre langue ? Comment voulez-vous que l'on soit aussi pédagogue ? Et, puisque l'on parle d'inégalités entre les étudiants, nous allons en créer une, entre ceux qui, maîtrisant la langue, pourront recevoir la totalité du contenu de l'enseignement, et ceux qui n'en seront pas capables.

D'ailleurs, de grands pays comme l'Allemagne et la Chine sont en train de revenir sur l'enseignement en anglais dans leurs universités. Je vous invite à lire une recommandation, qui date du mois de novembre 2011, de l'équivalent allemand de notre conférence des présidents d'université. Cette instance dit : « Stop ! Revenons à l'enseignement en allemand, et faisons en sorte de promouvoir non pas le tout-anglais mais le multilinguisme. »

C'est précisément cela, le vrai sujet ! Il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres, et je ne prétends pas qu'il ne faut pas enseigner l'anglais dans nos universités, je ne prétends pas qu'il ne faut pas apprendre l'anglais à nos étudiants, bien évidemment. Je me bats en revanche contre cette idée qu'il n'y aurait d'avenir, pour l'université française, que dans le tout-anglais, que dans le basculement de masters en anglais.

J'en viens à une autre conséquence, et il faut aborder ce sujet de manière dépassionnée. Quand on adopte un texte, il faut considérer le texte lui-même et le signal que l'on envoie. En l'occurrence, quel est celui-ci ? D'un côté, la France se veut le défenseur de l'exception culturelle, du multilinguisme et du multiculturalisme, mais, de l'autre, nous renonçons nous-mêmes au caractère universel de notre langue et au multilinguisme. Nous-mêmes, nous cédons à cette mode du tout-anglais. C'est extrêmement grave, et c'est d'ailleurs ainsi que les choses sont perçues dans une grande partie du monde. Notre débat de ce matin n'est pas suivi qu'en France, il l'est aussi à l'étranger, et il désespère ceux qui se battent en faveur de la francophonie ou du français dans le monde. Oser nous dire qu'on va défendre la francophonie en anglais, très franchement, ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas très crédible.

Il y a aussi la question, tout simplement, de l'avenir de la langue, dont Michel Serres a vraiment très bien parlé. Aujourd'hui, dans nos universités, on va enseigner, on va chercher, on va réfléchir uniquement en langue anglaise. C'est extrêmement grave, car cela signifie que des domaines entiers, techniques, scientifiques, ne seront plus pensés que dans une autre langue que la nôtre. Nous n'aurons plus les mots en français ! Cela a d'ailleurs déjà commencé dans un certain nombre de domaines. J'appelle votre attention sur ce point.

On peut bien évidemment publier en anglais – on peut aussi publier en français ; il y a quand même encore un certain nombre de publications en français, mais elles disparaîtront peut à peu si on ne les défend pas – mais gardons, en tout cas, le français comme langue d'enseignement et comme langue de travail, sauf dans le cadre d'accords exceptionnels, de conventions très particulières. Doyen pendant dix ans de la faculté de droit de Boulogne-sur-Mer, j'ai créé un master transmanche à l'université du Kent à Canterbury, j'ai établi une coopération avec le Boston College aux États-Unis, j'ai fait venir des professeurs anglais et américains et il y a eu des cours en anglais dans mon université, mais c'était dans un cadre extrêmement ciblé, et il y avait des cours français et des cours anglais.

Non, c'est faux, parce que votre exception n'en est pas une ! En réalité, les conventions internationales et les conventions européennes sont telles que ce sont tous les cours que vous pouvez faire basculer dans l'anglais, et non pas des programmes très particuliers, très précis,…

…comme ceux auxquels faisaient allusion Bernard Debré.

On le voit bien, puisque vous passez d'une idée à l'autre, et que vous annoncez qu'on apprendra l'anglais à nos étudiants en leur faisant cours en anglais ; cela a été dit par plusieurs d'entre vous. Vous passez donc immédiatement de conventions internationales tout à fait ciblées, à propos desquelles nous pourrions être d'accord avec vous, à des masters entièrement en anglais. Vous glissez systématiquement d'une idée à l'autre.

Renseignez-vous : n'importe quelle université a des dizaines de conventions internationales, et les programmes Erasmus concernent tous nos cours, dans toutes nos universités. La limite que vous fixez n'en est donc, en réalité, pas une.

Pour conclure, je veux simplement vous lire une lettre d'un professeur de Sidney : « Au seuil du jour fatidique où le sort de l'article 2 de la proposition de loi de Mme Fioraso sera décidé, permettez-moi d'exprimer » – il le dit en français, parce qu'il a appris le français, qu'il aime le français et la France – « ma consternation à la possibilité que l'emploi de l'anglais soit généralisé et encouragé dans l'enseignement supérieur en France. » Parce qu'il s'agit bien de cela ! Il ne s'agit pas de quelques conventions internationales ciblées, il s'agit d'encourager et de généraliser l'enseignement de l'anglais en France.

« Plus qu'un crime, c'est une erreur. Cette prétendue réforme est inspirée par des considérations purement commerciales mais elle ne manquera pas de se retourner contre ses auteurs. Les étudiants désireux de poursuivre des études en anglais » – c'est un professeur établi en Australie qui nous le dit, parce qu'il fréquente ces étudiants – « finiront inévitablement par se tourner vers des pays de langue anglaise plutôt que vers une France dont l'anglophonie sera toujours forcément de seconde classe.

« Personne en Australie, même la majorité monolingue, ne comprend cette réforme : elle est contreproductive et humiliante non seulement pour la France mais aussi pour les francophones et les francophiles du monde entier. Je vous conjure d'y renoncer. »

C'est signé Ivan Barko, professeur à l'université de Sidney.

Sourires.

Vous ne voulez pas les écouter, vous ne voulez pas les entendre, restez donc entre vous. Vous ne voulez pas entendre la vérité, regarder la réalité et voir la portée de votre réforme.

Non, ce n'est pas moi, mais peut-être qu'elle se trouve dans le dialogue et dans l'écoute réciproque. Or je n'ai pas l'impression, aujourd'hui, d'être réellement entendu par certains d'entre vous, encore que je sois persuadé que vous soyez un certain nombre à vous poser des questions quant à la portée réelle de cet article 2. Ce qu'il faut, c'est un grand débat. Suspendre l'examen de cet article 2, le mettre entre parenthèses. Ayons un vrai débat sur la question de l'attractivité de nos universités, sur les raisons pour lesquelles on n'attire plus un certain nombre d'élites des pays francophones, qui vont se former aux États-Unis. Pourquoi donc le font-elles ? Croyez-vous vraiment que les élites de l'Afrique francophone choisiront la France plutôt que les États-Unis si nous décidons d'enseigner en anglais ? Non. Elles maîtrisent déjà notre langue.

La question de l'attractivité des universités excède donc largement celle de la langue. Il y a des freins à l'accueil des étudiants étrangers en France. Peut-être l'attractivité de l'université française est-elle aujourd'hui insuffisante. Vous posez bien le problème, ce sujet justifie un vrai débat, mais la réponse que vous y donnez n'est pas la bonne. Ce n'est pas en basculant dans l'anglais que l'on rendra l'université française plus attractive, notamment vis-à-vis de ces élites d'un certain nombre de pays francophones,…

…c'est en défendant le multiculturalisme et le multilinguisme, en le défendant en France mais également à Bruxelles.

Regardez de près les programmes Erasmus qui existent aujourd'hui. Vous vous apercevrez qu'ils ne sont pas conçus pour promouvoir l'apprentissage d'autres langues. En réalité, la mobilité telle qu'elle a été conçue en Europe conduit au tout-anglais. Il faudrait une réorientation de la politique française en matière d'attractivité de nos universités et d'accueil des étudiants étrangers, il faudrait aussi réorienter la politique européenne. Umberto Eco le disait : la langue de l'Europe, c'est la traduction, ce n'est pas l'anglais. Comment défendrons-nous demain le français comme langue de travail à Bruxelles si nous cédons nous-mêmes, en France, dans nos universités au tout-anglais ?

Il y a là une espèce de schizophrénie : d'un côté, nous voulons défendre le français à Bruxelles, défendre l'exception culturelle ; de l'autre, nous cédons à cette mode de l'anglais dans nos universités.

Je vous en conjure donc : mettons entre parenthèses cet article 2, et ayons un vrai débat de fond sur la question de l'enseignement des langues à nos étudiants en France, sur la question de l'attractivité française. Ne prenons pas la décision que vous suggérez de prendre, ne votons pas ce texte ; ce serait un très mauvais signal pour la francophonie dans le monde.

Avant de donner la parole à Mme Bechtel, je vous rappelle, mes chers collègues, que, dans le cadre du temps programmé, chaque orateur s'exprime aussi longtemps qu'il le souhaite dès lors que cela n'excède pas le temps imparti à son groupe, et le temps restant à chaque groupe est précisé à chaque début de séance.

La parole est à Mme Marie-Françoise Bechtel.

Sourires.

Sourires.

Ayons l'obligeance d'écouter Mme Bechtel, mes chers collègues. Elle seule a la parole.

Je regrette que M. Fasquelle, après avoir essayé de jeter une certaine clarté dans le débat, en distinguant justement la question de l'apprentissage des étrangers dans une langue étrangère en France et celle de l'ouverture à des étudiants français d'une maîtrise des langues étrangères, soit tombé ensuite dans une véritable confusion, en parlant notamment d'Erasmus, qui est précisément l'un des rares dispositifs par lesquels l'Europe offre du multilinguisme,...

…mais je ne veux pas développer ce point.

Je comprends aussi l'opposition, qui ne cesse d'accuser la majorité de frilosité et d'archaïsme, soit prise à contre-pied par cette mesure et que, d'une certaine manière, elle le vive mal.

Il faut raison garder, et cela vaut pour tous ceux qui veulent intervenir dans ce débat, y compris par voie de presse.

Tout d'abord, de quoi s'agit-il exactement ? Selon les dispositions initiales du texte amendé par la commission, le texte dont nous sommes saisis, il s'agit bien de proposer à des étudiants étrangers une part d'enseignement dans une autre langue que le français, avec l'obligation – peut-être pas encore suffisamment sanctionnée dans l'attribution du diplôme – d'apprendre également le français. Cette langue, nous le savons tous – c'est évident, alors ne nous voilons pas la face –, ce sera d'abord l'anglais, en raison de sa position dominante et aussi des possibilités matérielles des universités ; cela pose d'ailleurs la question du niveau auquel cette dérogation doit être ouverte.

Le souci de l'attractivité justifie-t-il cette volonté d'introduire une part mesurée – j'y insiste : c'est une part mesurée, même si je souhaite pour ma part amender le texte – d'enseignements en langue étrangère dans les enseignements ouverts aux étudiants étrangers ? Je crois que, si on a une vision réaliste de l'attractivité, c'est le cas.

Tout d'abord, cela ne porte pas atteinte à la francophonie. Celle-ci est une projection de la France, de sa langue et de ses valeurs vers l'extérieur. Je puis témoigner, pour avoir un temps circulé dans de nombreux pays, que nos attachés linguistiques, nos Alliances françaises, sont extrêmement dynamiques en ce domaine. La francophonie est donc un autre sujet.

Comme l'a très bien dit quelqu'un tout à l'heure, lorsque nous faisons venir des étudiants étrangers en France, ceux-ci participent, dans la vie quotidienne, à la langue française, à la culture et aux valeurs françaises. Ils sortent en ville, ils ont des amis, des petites amies et des petits amis, ils prennent le bus, ils mangent dans les restaurants, ils discutent avec leur logeuse. En bref, ils baignent dans la culture française, et c'est bien là un prolongement de la francophonie.

L'attractivité doit être envisagée d'une manière réaliste, et la ministre a rappelé que nous sommes au cinquième rang. Il est juste de souligner que le premier problème qui se pose en cette matière est celui du visa. Je ne citerai qu'un chiffre : il y a aujourd'hui 800 000 Russes francophones, de bons francophones, et quelques milliers de visas sont délivrés. Un grand nombre de Russes francophones sont en attente de visa, et non pas d'enseignements en anglais ou en russe dans les universités française.

Il n'en reste pas moins, à mes yeux, un élément d'attractivité qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer. Je veux témoigner que le système marche, et qu'il marche bien à partir du master.

Lorsque je dirigeais une grande école de la République, j'avais instauré l'équivalent de masters 2 – cela ne s'appelait pas ainsi car l'ENA n'est pas une université –, de niveau professionnalisant donc, en matière, notamment, de contrôle des finances publiques, de gestion de crise, de droit européen appliqué. Je l'avais fait dans des cycles proposés en chinois et en arabe pour commencer, avec l'idée de continuer, notamment, avec des cycles en russe et en espagnol ; mes successeurs l'ont d'ailleurs fait.

Ces cycles marchaient très bien, même si ce n'est pas tout à fait comparable, car une partie d'entre eux étaient des cycles courts de six mois. Nous avions cependant aussi des cycles longs d'un an, dans le cadre desquels des personnes qui n'étaient pas exactement des étudiants se formaient à la langue et aux valeurs françaises, tout en pouvant suivre des enseignements de master pointus, sur des questions pour lesquelles la tradition administrative française leur apportait quelque chose.