Séance en hémicycle du 2 avril 2015 à 9h30

Sommaire

La séance

La séance est ouverte.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution, en application de l’article 34, alinéa 1, de la Constitution, de M. Pierre Lellouche et plusieurs de ses collègues invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l’Homme, sur des questions touchant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme (no 2601).

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’entends déjà le choeur des belles âmes, les voix des « droits de l’hommistes » professionnels mêlées aux cris d’orfraie des inconditionnels de l’Europe, celle des cabris dont parlait le général de Gaulle : « Comment ! Un parti de gouvernement, comme l’UMP, qui succombe ainsi aux instincts les plus bas du souverainisme, invitant le gouvernement en place, par le biais d’une résolution déposée à l’Assemblée nationale, à revoir sa politique vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l’Homme, ce totem sacré de l’Union ? Comment ! Un ancien ministre des affaires européennes qui s’en prend frontalement à cette « conscience de l’Europe » que représente cette vénérable institution ? »

Passe encore que le Parlement britannique vote de telles résolutions, comme il l’a fait en février 2012 – par 234 voix contre 22, excusez du peu ! – contre la jurisprudence de la CEDH qui exigeait du Royaume-Uni qu’il concède le droit de vote à ses détenus emprisonnés, ce qui est pourtant interdit par la loi britannique ! Passe encore que David Cameron s’exclame en clôturant le congrès du parti conservateur : « Nous n’avons pas besoin de recevoir d’instructions des sages de Strasbourg » !

Passe encore – ou plutôt, pire encore ! – que le nouveau tsar de toutes les Russies, Vladimir Poutine,en août 2014, menace la CEDH d’un retrait de la Russie, après que la Cour a condamné le gouvernement russe à rembourser 2,6 milliards de dollars aux anciens actionnaires de la compagnie pétrolière Ioukos !

Mais la France ! La France patrie des droits de l’homme, la France pionnière de la construction européenne, la France siège de la CEDH ! Que notre France emboîte ainsi le pas aux eurosceptiques anglo-saxons et aux nostalgiques de l’URSS : voilà qui, selon nos bons esprits, témoignerait à coup sûr de la « droitisation » en marche, d’une frénésie souverainiste, ou, au minimum, d’une manoeuvre éhontée de démagogie anti-européenne !

« Et tout ça pour quoi ? », ajouteront sans doute nos procureurs. Pour proposer l’impensable : demander à la France – seule option possible aujourd’hui, au regard des textes de la Convention européenne des droits de l’homme – de dénoncer cette Convention, parce que l’on contesterait telle ou telle décision. Une démarche vaine, contre-productive pour l’image de la France – en un mot, impensable !

Je ne doute pas que ce sera l’argument que vous m’opposerez tout à l’heure. Pourtant, mes chers collègues, c’est bien à un exercice de réflexion que je voudrais vous inviter ce matin, dans l’intérêt même de notre démocratie ; une réflexion apaisée, loin de toute volonté de confrontation idéologique ; un simple appel au bon sens, fondé sur notre tradition juridique et politique, sur l’évolution de notre droit, sur la notion de souveraineté chère à tous les républicains.

Mesdames et messieurs, nous devons avoir le courage de dénoncer aux Français ce qu’il faut bien appeler une dérive inquiétante de la jurisprudence de la CEDH.

Jusqu’où sommes-nous prêts à aller dans la soumission progressive de la République à un gouvernement des juges supranational ? Peu à peu, celui-ci grignote la totalité des domaines de compétence législative de cette assemblée, au point de menacer, y compris dans les domaines qui touchent à la sécurité nationale, la capacité de la République à mener à bien les missions régaliennes qui sont les siennes, à commencer par la protection des Français contre le terrorisme.

Loin d’être sacrilèges, mes collègues du groupe UMP et moi-même avons la conviction que le moment est venu de porter un regard lucide sur ce qu’est devenue la Cour européenne des droits de l’Homme depuis sa fondation, en gardant en mémoire les traditions juridiques qui sont les nôtres. Cette cour, on le sait, est un organe juridictionnel supranational créé en 1959 par le Conseil de l’Europe pour assurer le respect des engagements souscrits au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est compétente pour traiter des recours portés contre un État membre du Conseil de l’Europe, y compris par le biais de recours individuels contre les États qui ne respecteraient pas les droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles additionnels.

Depuis un certain nombre d’années, la saisine de la Cour a dérivé vers une quasi-automaticité une fois épuisées les voies de recours internes. Alors qu’elle n’était saisie que de 5 000 requêtes en 1990, le nombre de requêtes atteignait 35 000 douze ans plus tard. Elle connaît à présent 60 000 requêtes par an, le nombre des affaires pendantes atteignant 150 000 !

La Cour est donc menacée d’asphyxie, mais son influence n’a fait que croître depuis des années, la Convention européenne des droits de l’Homme pouvant désormais être invoquée directement en France devant les tribunaux. Désormais, toute personne physique, indépendamment de sa nationalité et du lieu de sa résidence actuelle, peut saisir la Cour, dès lors qu’elle se considère comme victime directe, indirecte ou potentielle d’une violation des droits de l’homme résultant d’un État membre.

Ce droit, on va le voir, s’étend aux terroristes binationaux, voire étrangers, condamnés par des juridictions européennes, et qui ne se privent pas de saisir la Cour de Strasbourg en même temps qu’ils demandent l’asile politique pour éviter leur expulsion vers leur pays d’origine.de

Depuis l’entrée en vigueur du protocole 11, le recours individuel est en effet automatique, sans que les États membres puissent s’y opposer. Cette évolution a entraîné une jurisprudence souvent contestable et contestée dans plusieurs pays. Au fil du temps, en effet, avec la saisine directe de la Cour et l’introduction dans notre propre droit, en 2008, de la question prioritaire de constitutionnalité – la QPC –, les justiciables se tournent directement vers la CEDH.

Ainsi, la Cour a progressivement envahi tous les domaines du droit et de la société française. De la modification de leur état civil, octroyée aux transsexuels en 1992, en passant par la protection absolue des sources des journalistes, l’obligation de la présence d’un avocat dès les premiers instants d’une garde à vue, la garantie du regroupement familial et le contrôle de la politique de l’immigration en général, jusqu’à l’appréciation de l’indépendance du parquet français au regard du juge du siège – ce qui, au passage, a remis en question l’unicité de notre corps judiciaire –, la totalité, ou à peu près, de la vie quotidienne des Français relève désormais des pouvoirs des 47 juges de Strasbourg.

Cette Babel juridique décide un jour, contre l’avis du Conseil d’État, que Vincent Lambert ne doit pas mourir, interdisant même qu’il change d’hôpital. Un autre jour, elle décide du bout des lèvres que la burqa peut demeurer interdite en France dans les lieux publics, parce que la nature de la sanction prévue – 150 euros – n’est que symbolique.

La même cour s’empare du droit de la famille dans ses arrêts du 26 juin 2014, obligeant la République française à reconnaître sans délai tous les actes d’état civil effectués à l’étranger pour les enfants nés à l’étranger d’un père français et d’une mère porteuse étrangère. Ce faisant, la Cour piétine l’interdiction, pourtant d’ordre public, de la gestation pour autrui prévue à l’article 16-7 du code civil, et le principe fondamental dans notre droit de la non-marchandisation du corps humain. On notera au passage que le gouvernement français a refusé de faire appel de cette décision, alors que j’avais déposé, le 12 septembre, au nom du groupe UMP, une résolution en ce sens.

Un peu plus tard, le 2 octobre 2014, la Cour, tout en reconnaissant à la France le droit de préserver l’ordre et la discipline nécessaires aux forces armées, dont la gendarmerie nationale fait partie, a estimé que la République française devait reconnaître les syndicats de soldats. Dans la foulée, un premier syndicat a été créé au sein de la Gendarmerie nationale.

Mais là ne s’arrête pas la créativité juridique des juges de Strasbourg. S’intéressant à la fraude fiscale et à la criminalité financière, un arrêt de la Cour européenne du 4 mars 2014 – Grande Stevens et autres contre Italie – aboutit, en vertu de l’application du principe non bis in idem, à exclure pour le gouvernement – en l’espèce italien, mais demain français – le droit de poursuivre au pénal des personnes déjà condamnées par une juridiction financière.

Jusqu’à présent, la double condamnation était possible, en matière boursière notamment, le principe du cumul des actions administratives et pénales ayant été consacré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, le dernier en date remontant au 22 janvier 2014. C’est ainsi que les juridictions françaises autorisaient le prononcé d’une sanction pénale contre un contrevenant déjà sanctionné par l’Autorité des marchés financiers, l’AMF. La plus haute juridiction française avait explicitement écarté le recours du plaignant, fondé sur le principe du non bis in idem, au motif que la France avait déposé une réserve à l’article 4 du protocole additionnel no 7. C’est précisément cette possibilité de sanctionner lourdement les fraudeurs, à la fois par des sanctions administratives et par l’application du code pénal, que la Cour européenne des droits de l’homme vient de supprimer par l’arrêt du 4 mars 2014.

On notera que, dans cet arrêt, la Cour a fait litière de la réserve déposée par l’Italie lors de la signature de la Convention, réserve quasiment identique à celle déposée par la France. Cela revient à bafouer le droit d’un État souverain de déposer une réserve, ce qui est sans précédent dans le droit international. Désormais, les moyens de la République française de lutter contre la grande criminalité financière sont considérablement réduits, tout cela au nom des droits de l’homme, ou plutôt de l’interprétation qu’en font les juges de Strasbourg.

Une telle créativité jurisprudentielle forcerait presque l’admiration ! Jean Giraudoux ne disait-il pas que « le droit est la plus puissante école de l’imagination » ? L’ennui, comme l’a souligné notre collègue Guillaume Larrivé, est que ce « progressisme juridique a accouché au fil des années d’une régression démocratique ». Une régression qui nourrit à son tour le sentiment de dépossession du destin national, de la vacuité de nos propres institutions représentatives, chargées pourtant de faire la loi ou de l’appliquer, confirmant ainsi l’image d’une Europe à la fois lointaine et tyrannique.

Ce qui est en marche, mes chers collègues – et cela mérite d’être regardé en face, avec lucidité et sans excès – n’est rien d’autre qu’un pouvoir juridictionnel supranational, dénué de tout contrepoids politique. Cette constatation n’a rien de souverainiste, puisque la notion de « gouvernement des juges » est intimement liée à l’histoire de notre tradition juridique.

En effet l’auteur de cette expression est un grand juriste français, Édouard Lambert, qui avait dénoncé dans les années 1930 les dérives de la Cour suprême américaine contre les mesures prises par le Président Roosevelt au lendemain de la crise de 1929. Le fait que cette expression soit française ne doit rien au hasard. Notre tradition, celle de Montesquieu, n’a rien à voir avec celle de laCommon law britannique. Tandis que Locke voyait dans le juge le garant des libertés, nos lois révolutionnaires sont fondées sur une conception inverse. La loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire indique que : « les juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

Il faudra attendre 1879 pour voir le Conseil d’État transformé en organe juridictionnel susceptible de contrôler les actes administratifs restrictifs des libertés. Je passe sur l’histoire de la conception française, influencée par Carré de Malberg, mais sachez que pour le général de Gaulle, qui s’est toujours refusé à accepter la compétence de la CEDH, « en France, la seule Cour suprême, c’est le peuple français ».

Certes, le paysage juridique a changé depuis le début de la Ve République et le contrôle de constitutionnalité s’est développé, notamment depuis l’instauration de la QPC, mais prenons garde que le gouvernement des juges ne vienne obérer gravement les moyens de l’État !

Vous trouverez dans l’exposé des motifs de cette proposition de résolution une analyse détaillée de quatre décisions concernant des terroristes emprisonnés en Europe et que la Cour protège mieux que leurs victimes.

Est-il normal par exemple, que la France ait été condamnée par la Cour à verser 52 000 euros aux pirates ayant intercepté des bateaux au large de la Somalie et qui ont été capturés par des commandos français ? Est-il normal que Kamel Daoudi, franco-algérien déchu de sa nationalité française pour avoir fomenté une attaque contre l’ambassade des États-Unis à Paris, n’ait pas pu être expulsé vers son pays d’origine en raison d’un arrêt du 3 décembre 2009 selon lequel « vu le degré de son implication dans les réseaux de la mouvance de l’islamisme radical, il était raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il pouvait représenter pour les services de sécurité algériens, M. Daoudi pouvait faire l’objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains et dégradants ». Autrement dit, plus le terroriste est dangereux, moins il peut être expulsé !

C’est sur le même raisonnement qu’elle fonde sa décision du 6 septembre 2011 concernant Djamel Beghal. Vous n’êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que celui-ci était l’émir des frères Kouachi et de Coulibaly, qu’il a reçus dans un hôtel de Murat, dans le Cantal, où il était logé aux frais de la princesse parce que la Cour européenne de justice avait refusé son expulsion alors même que nous l’avions déchu de sa nationalité française !

Que dire aussi de l’arrêt Othman contre Royaume-Uni en raison duquel un citoyen jordanien ne disposant même pas de la double nationalité et condamné pour deux actions terroristes en Jordanie n’a pas pu être expulsé de Grande-Bretagne malgré un accord entre le Royaume-Uni et la Jordanie prévoyant que la peine de mort ne lui serait pas infligée ! Malgré cet accord, la Cour a considéré qu’Othman ne pouvait pas être expulsé du Royaume-Uni.

Que dire enfin de la décision la plus récente du 7 octobre 2014 Trabelsi contre Belgique par laquelle la Belgique, après avoir poursuivi pour une série d’attentats, condamné à l’expulsion et expulsé Trabelsi, a été condamnée par la Cour pour avoir violé les mesures conservatoires interdisant son expulsion vers les États-Unis, où il était poursuivi pour d’autres faits ! De telles décisions sont franchement consternantes et se passent de tout commentaire !

Alors que de graves menaces pèsent sur la sécurité de la France et que le Gouvernement prépare un projet de loi relatif au renseignement, il est incompréhensible de laisser se développer une jurisprudence de ce genre, et d’abord au regard du droit international. Je rappelle que le Conseil de sécurité de l’ONU a voté le 24 septembre 2014 une résolution, promue par la France, invitant expressément les États à veiller à ce que le statut de réfugié ne soit pas détourné à leur profit par les auteurs, organisateurs et complices d’actes terroristes, y compris les combattants terroristes étrangers.

Cette jurisprudence est également insupportable au regard de l’équilibre des pouvoirs, fondement même de nos principes démocratiques. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme n’étant pas susceptibles de recours, les États n’ont d’autre choix que de s’incliner ou comme certains, notamment la Russie et la Turquie, de les ignorer purement et simplement. Pour les premiers, les bons élèves dont la France fait partie, la sentence de Montesquieu selon laquelle « pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » s’avère vide de sens, car il n’existe pas de telles dispositions. Quant aux seconds, ils ignorent tout simplement la Cour. Drôle de justice à deux vitesses ! Ici des terroristes sont protégés par les juges de Strasbourg, ailleurs des journalistes et des hommes politiques sont assassinés en pleine rue !

On comprendra donc que l’objectif premier de la présente résolution est d’inviter le gouvernement français à mettre fin à ces dérives inquiétantes en ouvrant un débat avec nos partenaires européens. Elle n’a pas vocation à remettre en cause les principes fondamentaux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Elle n’a pas davantage pour objectif de sous-estimer les avancées obtenues en matière de libertés publiques, comme le régime de la garde à vue ou la protection des journalistes.

Toutefois, les élus nationaux comme les citoyens qu’ils représentent ne peuvent accepter que certains juges s’arrogent le droit, au nom d’une interprétation dévoyée des droits de l’homme, d’affaiblir l’impératif de sécurité nationale. Afin de rappeler la solidité des institutions françaises, j’invite donc, au nom du groupe UMP, le Gouvernement à ouvrir des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme en vue d’en réviser la composition et les compétences et à tout le moins d’interdire les recours individuels prévus dans le cadre de l’article 34 de la Convention aux individus condamnés pour actes de terrorisme par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues, la présente résolution invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires que la France serait prête à dénoncer la Convention...

… et à la réécrire de façon à rendre impossible un gouvernement supranational des juges vidant de son sens le travail législatif des Parlements nationaux.

Je compte que notre débat ne soit pas caricatural mais serve au contraire l’intérêt de notre démocratie, qui est d’éviter une interférence excessive de juges autoproclamés vidant de son sens le consentement des peuples à la construction européenne à laquelle je suis, monsieur le secrétaire d’État, aussi attaché que vous.

Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est toujours difficile de trouver le juste équilibre entre le respect des droits et des libertés de chacun et la protection de la population. Cette délicate recherche du compromis est d’autant plus complexe à l’heure où notre nation traverse, au lendemain des attentats de janvier dernier, des moments particulièrement éprouvants et bouleversants. Dans ce contexte particulier, qui fait de la lutte contre la radicalisation un enjeu majeur, la présente proposition de résolution invite le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la CEDH, notamment dans des cas relevant de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme. Avant d’évoquer l’hypothèse d’une telle révision, il me semble important de rappeler le contexte de la naissance de la CEDH et sa vocation première.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, caractérisée par la barbarie et la violence, l’ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme. Nous sommes alors en 1948 et le monde émerge avec peine d’années d’atrocités pratiquement innommables. Les États prennent conscience de l’importance de reconnaître universellement les droits de l’homme. La Déclaration est un premier pas non négligeable vers le renforcement de la protection des droits de chacun au niveau international.

Par ailleurs, la Seconde Guerre mondiale a fait prendre conscience aux États européens de l’importance de créer une communauté soudée ayant pour priorité d’opposer un rempart aux idéologies les plus néfastes. En 1949, la création du Conseil de l’Europe à Londres réaffirme l’attachement de notre continent aux libertés fondamentales, racines mêmes de nos démocraties européennes. En 1950, la Convention européenne des droits de l’Homme est adoptée et la CEDH est créée en 1959 afin de veiller à son respect. Elle a vocation à constater les atteintes subies par les victimes et à leur attribuer, si elle le juge nécessaire, une réparation appropriée. Sur la base du texte de la Convention, elle garantit de nombreux droits et interdit les détentions illégales, les discriminations, l’esclavage et plus généralement toutes les formes de torture et de traitement inhumain.

Indéniablement, nous devons veiller à la préservation du rôle de protection des droits de l’homme de la CEDH. Les garde-fous que constituent les conventions que nous avons signées doivent perdurer, faute de quoi nous risquerions de répondre à la barbarie par des actes ne nous plaçant pas au-dessus de ceux qui nous attaquent.

Mes chers collègues, alors que la menace terroriste pèse sur l’Europe, la lutte contre la radicalisation est devenue l’un des enjeux les plus importants de nos démocraties. La proposition de résolution de notre collègue Pierre Lellouche s’inscrit justement dans la démarche visant à faire en sorte que les États trouvent des solutions pour progresser dans leur combat contre une menace de plus en plus importante. Depuis le début de l’année, l’Europe a été particulièrement touchée par des attentats qui ont marqué nos populations. De Paris à Copenhague, ce sont nos valeurs, celles de l’Union européenne, qui ont été attaquées !

Dans ce contexte, on peut aisément comprendre qu’une population encore traumatisée par les récents attentats soit scandalisée qu’une institution créée pour sauvegarder les droits de l’Homme protège des terroristes et qu’ainsi une personne condamnée pour terrorisme par une juridiction nationale passe pour une victime aux yeux de la Cour européenne. L’auteur de la proposition de résolution vient de rappeler les décisions par lesquelles la CEDH s’est opposée à plusieurs reprises aux jugements de juridictions nationales en interdisant aux gouvernements d’expulser certains individus vers leur pays d’origine. Citons notamment la décision du 17 janvier 2012, Othman contre Royaume-Uni, par laquelle la Cour a jugé que l’expulsion du requérant, déclaré coupable en 1999 d’organisation d’attentat, était illégale et emportait violation de la Convention malgré l’accord conclu entre le Royaume-Uni et la Jordanie.

Si le principe de protection de tout individu contre des expulsions entraînant des violences ou des comportements inhumains est primordial, la CEDH ne semble pas, dans ces cas précis, avoir pris en compte l’ensemble des éléments reprochés à l’accusé et les précautions prises par les États. Or la multiplication par trente du nombre des recours individuels en seulement quinze ans systématise une pratique qui ne devrait pas l’être. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du protocole 11, le recours individuel automatique auquel les États membres ne peuvent s’opposer semble être devenu la règle.

Cependant, protéger les personnes susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains constitue l’un des fondements de la Cour européenne des droits de l’homme. Réviser les conditions de saisine de la CEDH n’est pas une décision que l’on peut prendre à la légère. Si une réforme doit être menée, elle doit l’être après une longue réflexion, en coordination avec l’ensemble des pays européens et loin de tout affect : nous devons prendre garde de ne pas arrêter de décisions à la hâte, sous le coup de l’émotion.

À ce titre, nous émettons une réserve sur la formulation du premier alinéa de la présente proposition de résolution, selon lequel notre assemblée affirmerait « sa volonté de voir la France maîtresse de ses décisions politiques et juridiques notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ». Cette disposition ne doit pas être interprétée comme la volonté de nous soustraire au contrôle de la CEDH, indispensable à la préservation des droits de l’Homme. Nous avons souvent insisté sur la nécessité de lutter contre le terrorisme au niveau européen. C’est par la coordination avec nos voisins que nous serons réellement efficaces pour lutter contre ce fléau.

Vous le savez, mes chers collègues, les députés du groupe UDI sont profondément européens et attachés aux engagements pris par la France au niveau européen. Nous savons aussi combien il est important que notre pays mette tout en oeuvre pour lutter contre la progression du terrorisme. En ce sens, il nous semble opportun que le Gouvernement engage des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme afin de discuter des compétences et des modes de saisine de la Cour. Par conséquent, le groupe UDI votera la proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de résolution du groupe UMP « invite le Gouvernement français à entamer des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme afin de réviser la composition et les compétences de la Cour et notamment interdire les requêtes individuelles aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues, la présente résolution invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires que la France serait prête à dénoncer la Convention ». Par une telle proposition de résolution, M. Lellouche et ses collègues de l’UMP attaquent frontalement la Cour européenne des droits de l’Homme de manière démagogique !

Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Faire de la CEDH un bouc émissaire, c’est méconnaître le cadre général du droit européen en matière de droits de l’homme ! En effet, les principes de la convention de 1949 sont pleinement intégrés dans le droit communautaire et dans les droits nationaux.

À ses débuts, la Communauté européenne ne s’est pas vraiment souciée des droits de l’homme. Les auteurs des traités pensaient qu’en raison de leur nature économique, il n’y aurait pas d’interférence entre législation communautaire et droits de l’homme. Dès les années 1970, pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne a élaboré une jurisprudence très protectrice des droits fondamentaux. Cette évolution a été parachevée par la rédaction en 2000 de la charte des droits fondamentaux, à laquelle le traité de Lisbonne de 2009 confère une force juridique.

La construction de cet espace communautaire des droits de l’homme ne s’est pas faite en concurrence avec la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg mais dans un réel esprit de convergence. Depuis le traité de Maastricht, les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’Homme sont considérés comme des « principes généraux du droit de l’Union ». Le traité de Lisbonne est allé beaucoup plus loin en prévoyant à son article 6 que « l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». L’adhésion prochaine, nous l’espérons, de l’Union européenne à la CEDH constituera une étape primordiale de la construction de cet espace européen des droits de l’homme.

Enfin, il est faux de proclamer, comme le fait l’auteur de cette proposition de résolution, que l’Europe des droits fondamentaux se construit contre les ordres juridiques nationaux. La jurisprudence de la Cour s’appuie au contraire sur ce que le traité de Lisbonne consacre sous le nom de « traditions constitutionnelles nationales ».

Le sujet que vous mettez en exergue dans votre proposition de résolution en est une preuve éclatante : votre texte vise à « interdire les requêtes individuelles aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes ».

Cette proposition viole à la fois l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 47 de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le droit au recours n’est pas une invention de la CEDH : c’est avant tout un principe du droit français, reconnu tant par le Conseil d’État que par le Conseil constitutionnel. D’ailleurs les critiques que vous adressez aujourd’hui à la CEDH ne sont-elles pas semblables à celles qu’essuya le Conseil d’État lorsqu’en 1962, il annula la décision du général de Gaulle instituant une Cour militaire de justice chargée de juger selon une procédure spéciale et sans recours possible les auteurs et complices de certaines infractions en relation avec les événements algériens ?

En clair, la philosophie de votre texte, comme des autres textes inscrits à l’ordre du jour dans le cadre de votre niche parlementaire, joue sur la démagogie et sur les peurs, notamment sur la crainte que la France ne soit plus maîtresse chez elle, même dans le domaine de la loi.

Votre exposé des motifs invoque l’exemple de la liberté d’association des militaires, qui nous aurait été imposée par une décision la CEDH. À la suite de cette décision, une association professionnelle de gendarmes a en effet été créée pour la première fois au sein de la gendarmerie nationale. Au lieu d’y voir une avancée pour notre pays et pour notre armée, comme M. Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, pour qui il s’agit d’une « opportunité de moderniser encore plus la chaîne actuelle de concertation et de participation et de faire évoluer les modalités du dialogue interne », vous y voyez une perte de souveraineté inacceptable.

Avouez qu’il serait curieux que le pays qui se vante si souvent d’être la patrie des droits de l’homme et qui leur confère une universalité s’imposant à l’ensemble des habitants de cette planète veuille s’en exonérer lorsque ces principes sont défendus par une institution communautaire !

De même, les auteurs de la proposition de résolution estiment que les arrêts concernant des personnes condamnées pour terrorisme qu’ils citent dans l’exposé des motifs sont une illustration du caractère contestable des décisions de la Cour. Pourtant, les raisons qui justifient l’opposition de la Cour à l’expulsion vers des pays où ces personnes encourraient la torture semblent difficilement réfutables.

Dans le cas de Kamel Daoudi, la CEDH note qu’il « ressort de sources à la fois multiples, concordantes, fiables et récentes, notamment des rapports du comité des Nations Unies contre la torture, de plusieurs organisations non gouvernementales, du département d’État américain et du ministère de l’intérieur britannique, qu’en Algérie, les personnes impliquées dans des faits de terrorisme sont arrêtées et détenues par les services de sécurité de façon peu prévisible et sans base légale clairement établie, essentiellement afin d’être interrogées ou pour obtenir des renseignements et non dans un but uniquement judiciaire ». Selon les mêmes sources, « ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l’extérieur peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture. Le Gouvernement n’a pas produit d’indications ou d’éléments susceptibles de réfuter ces affirmations et, de plus, la Cour nationale du droit d’asile a également considéré qu’il était raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il peut représenter pour les services de sécurité algériens, M. Daoudi pourrait faire l’objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants ».

Notre pays est confronté à une menace terroriste grave et la question de l’expulsion des étrangers ou des personnes déchues de la nationalité qui sont condamnés pour terrorisme est une question difficile. Néanmoins, nous ne pouvons l’évacuer en nous exonérant nous-mêmes du respect des droits de l’homme. Des solutions, parfois d’urgence, ont été trouvées ; d’autres peuvent l’être dans le respect des droits fondamentaux.

Il faut donc savoir faire preuve d’un peu d’humilité et considérer que la France peut présenter des carences dans le domaine du respect des droits de l’homme. Il est ainsi une catégorie de droits de l’homme que la France refuse obstinément de prendre en compte : celui des minorités, y compris les minorités d’origine. La France a beau s’autoproclamer pays des droits de l’homme, elle a bien du mal à en mettre certains en pratique. Le pire est qu’elle enjoint à d’autres pays de respecter leurs minorités !

Cela pourrait faire sourire – comme le fait, par exemple, que la France demande à l’État chinois d’accorder un statut officiel à la langue tibétaine tout en continuant à ne pas reconnaître ses propres langues régionales. La France ne reconnaît ni ne protège ces langues, qui ne bénéficient toujours pas d’un statut juridique ni de quelle que forme de protection que ce soit, tandis que le nombre de leurs locuteurs ne cesse de baisser d’année en année, à tel point que l’UNESCO les considère comme en danger, voire en grand danger d’extinction. Certaines personnalités politiques, et non des moindres, ainsi que les gardiens du temple de la francité que sont le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État s’opposent même à ce que la France ratifie la très anodine charte européenne des langues minoritaires : faites ce que je dis, pas ce que je fais ! Le comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’UNESCO recommande d’ailleurs régulièrement à la France de reconnaître ses minorités.

La France devrait donc faire preuve d’humilité et accepter de devoir respecter les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux de gens qui ne le méritent pas. Une justice d’exception, en vigueur dans d’autres pays et qui donne lieu à de graves dérives – je pense notamment aux États-Unis, à la tristement célèbre prison de Guantánamo et aux prisons secrètes disséminées dans le monde – n’est pas une réponse souhaitable à la menace qui pèse sur nous.

C’est précisément ce genre de justice d’exception qui met à mal les fondements de notre ordre juridique démocratique et transparent que souhaitent détruire les terroristes. Ne tombons pas dans ce piège qui consisterait à renier nos valeurs démocratiques pour mieux combattre l’absence de ces mêmes valeurs chez nos ennemis.

Au fond, vous pensez qu’il y a trop de droits fondamentaux.

Vous pensez aussi que certains êtres humains ne méritent pas d’en bénéficier, ayant, par leurs actes, perdu ce privilège. Il est évidemment impopulaire de défendre les droits des prisonniers et des terroristes. Je crois cependant, pour reprendre les mots de la CEDH elle-même, que « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons » : le propre des droits fondamentaux est justement qu’ils sont inaliénables. Il n’y a pas, à côté de la déclaration universelle des droits de l’homme, une déclaration universelle des droits de l’homme soupçonné de terrorisme.

Voici donc pourquoi, chers collègues, tant pour des raisons juridiques que pour des raisons de fond, mon groupe parlementaire votera contre cette proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, nous sommes aujourd’hui, dans le cadre de la niche parlementaires du groupe UMP, saisis de trois textes : une proposition de résolution, un texte permettant aux forces de l’ordre de recourir à la légitime défense ; enfin un texte visant à rétablir le crime d’indignité nationale que nous présentera M. Meunier.

La parenté qui existe entre ces trois textes est évidente et je suppose que l’UMP a voulu qu’il en soit ainsi.

Autant les deux textes suivants peuvent donner lieu à débat, autant cette proposition de résolution me semble extraordinairement dangereuse.

Au fond, monsieur Lellouche, pour vous, la CEDH et l’Europe, voilà l’ennemi !

Jusqu’ici, ces cris d’orfraie, pour reprendre vos mots, étaient réservés à l’extrême-droite : on mesure la porosité qui existe désormais entre les idées souverainistes de l’extrême-droite et celles de la droite !

Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

C’est tout l’État de droit que vous attaquez et que vous remettez en cause au profit de l’exception souverainiste en vous attaquant aux fondements même de l’Europe.

Globalement vous lui reprochez tout et n’importe quoi, qu’il s’agisse de la procédure ou du fond.

Si l’on vous suivait, il faudrait renoncer au procès équitable, notion qui a été développée, voire créée par la CEDH.

Ce sont en effet deux des principaux apports de la CEDH et qui, en l’espèce, nous semblent essentiels.

En somme, votre article unique affirme la volonté de la France d’être maîtresse de l’ensemble de ses décisions politiques et juridiques,…

…et ce sans aucune exception, la lutte contre le terrorisme n’étant qu’un cas particulier, comme l’indique l’emploi de l’adverbe « notamment ». Dès lors, c’est l’ensemble de la hiérarchie des normes que vous remettez en cause !

Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

En vertu de la hiérarchie des normes, le juge français est tenu de respecter la norme européenne. Sou vous voulez poursuivre sur la voie du souverainisme, pourquoi ne proposez-vous pas tout bonnement le retour à la lettre de cachet ? Ce serait plus simple !

Même mouvement.

En ciblant ainsi la CEDH, c’est aux droits de l’homme que vous voulez vous attaquer.

« Mais non ! » sur les bancs du groupe UMP.

Les « droits-de-l’hommistes », voilà l’ennemi ! Or les droits de l’homme sont l’une des garanties de nos libertés ! Si votre duo avec le Front national vous conduit à renoncer à ces garanties, alors vous renoncerez à l’essentiel de ce que vous êtes vous-mêmes car, au fond, l’UMP est européenne.

Pourquoi donc cédez-vous à de telles dérives ? Vous vous attaquez à la garantie même de la défense de nos libertés, dont la défense des droits de l’homme est une condition.

A partir de là vous finirez par tout remettre en cause : vous en viendrez à contester la présomption d’innocence

« Allons ! » sur les bancs du groupe UMP.

Après avoir remis en cause la présomption d’innocence pour les terroristes, vous descendrez encore un peu plus bas et remettrez en cause tout le bloc des libertés !

Protestations sur les bancs du groupe UMP.

Vous allez finalement dégrader la justice de l’État. En matière de légitime défense, vous verrez que vous en viendrez à revendiquer la possibilité de ce que M. Guéant appelait lui-même un « droit à tuer ».

Ce qui me semble invraisemblable, c’est que vous déniiez le droit de saisir la CEDH à tout terroriste, quel que soit le motif de sa condamnation. Ainsi, un justiciable ayant participé à une organisation terroriste sans commettre d’acte de violence et sans avoir versé de sang serait moins bien traité qu’un autre qui aurait commis les actes les plus abominables !

Vous utilisez les moments terribles que nous traversons pour tenter de passer pour les plus droitiers dans une course à l’échalote avec l’extrême-droite.

Il ne faut pas oublier non plus que c’est souvent dans les affaires de terrorisme que le droit est le plus torturé et les preuves les plus bafouées.

Je me souviens des prétendus terroristes de l’affaire des Irlandais de Vincennes. Aurait-on dû leur dénier le droit de saisir la CEDH ?

Méfiez-vous, car vous vous infiltrez ici dans une brèche qui ouvrirait la voie à la remise en cause de l’ensemble de notre système juridique.

Les terroristes doivent naturellement être poursuivis et condamnés avec toute la rigueur de la loi, mais en bénéficiant des mêmes garanties juridiques que les autres.

L’État de droit impose que tous bénéficient des mêmes garanties. Renforcer l’État de droit, c’est renforcer la République. Accepter votre proposition de résolution serait porter un mauvais coup à la France et à l’Europe !

Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, après MM. Molac et Tourret, je défendrai avec M. Le Borgn’ l’opposition forte et déterminée du groupe SRC à la résolution qui nous est proposée.

Cette proposition de résolution comporte un article unique, selon lequel l’Assemblée nationale -– je cite votre phraséologie – « affirme sa volonté de voir la France maîtresse de ses décisions politiques et juridiques notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme » et « invite le Gouvernement français à entamer des négociations avec les pays signataires de la convention européenne des droits de l’homme afin de réviser la composition et les compétences de la Cour, et notamment à interdire les requêtes individuelles aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues », la résolution « invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires qu’elle serait prête à dénoncer la convention ».

Cette résolution propose d’une manière assez approximative un changement pourtant fondamental.

Faut-il rappeler que la Convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 3 novembre 1950, sous l’égide du Conseil de l’Europe, fut d’abord, et de façon remarquable, la première des réponses du monde libre à la barbarie et au nazisme, celui-ci considérant que c’était à l’aune de la défense des droits individuels que devaient être tracés le chemin du retour à la liberté ?

Selon les termes de l’article 19 de la Convention, « afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’Homme ». Cette juridiction internationale, qui a été créée en 1959 et dont le siège se situe à Strasbourg, a pour mission d’assurer le respect des engagements souscrits par les états signataires. La Convention confie à la Cour le soin de se prononcer à la fois sur la recevabilité des requêtes des personnes physiques ou morales se plaignant d’une violation de leurs droits essentiels et sur le fond des litiges, dans l’hypothèse où la tentative de conciliation préalable prévue par le texte aurait échoué.

La Cour est une juridiction unique et permanente, composée de juges dont le nombre est égal à celui des États parties à la Convention – 47 actuellement. Je vous rappelle que ces juges sont élus par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à partir de listes de trois noms proposées par chaque État et pour un mandat non renouvelable de neuf ans. Voilà ce dont nous parlons.

J’approuve les propos tenus par notre collègue Alain Tourret sur les circonstances dans lesquelles cette résolution a été déposée. Il a parfaitement raison de faire le parallèle avec les argumentaires utilisés par d’autres formations politiques.

Je rappelle que la construction européenne avait pour objectif l’instauration d’une paix durable en Europe et la création d’un espace européen des droits fondamentaux et des libertés, mais aussi la construction d’une vision et d’un projet de société communs à l’échelle européenne.

Nous voulons réaffirmer notre attachement au modèle de société promu par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui, faut-il le rappeler dans cet hémicycle, s’inscrit dans la continuité de la Déclaration universelle des droits de l’homme…

…déclaration elle-même inspirée par de grands citoyens français, en particulier René Cassin, prix Nobel de la Paix.

La manoeuvre qui sous-tend la présente résolution est flagrante : faire croire que la Cour est un organe juridictionnel satellite, sans ancrage démocratique et institutionnel, qui menacerait notre pays…

…ce qui nécessiterait de renégocier les conditions dans lesquelles elle est saisie.

Nous ne sommes pas dupes de cette manoeuvre. Nous répondons qu’au contraire, la Cour européenne des droits de l’Homme est d’abord l’émanation des États, de leur souveraineté…

…aussi bien quant au mode de désignation des juges, comme je viens de le rappeler, que quant à sa composition et aux conditions de sa saisine. Chaque État est représenté en son sein.

Je rappelle que ces juges sont élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Il est un autre point que vous oubliez, alors qu’il est extrêmement important : le juge naturel des femmes et des hommes protégés par ce dispositif est leur juge national.

Vous attribuez à la Cour européenne une mission et une compétence qui ne correspond pas à la réalité, car le juge des citoyens est leur juge national !

En vertu de l’article 35 de la Convention, la Cour n’a qu’une compétence subsidiaire, sa saisine n’étant possible qu’une fois épuisées toutes les possibilités de recours internes.

En outre, les conditions de recevabilité protègent les États contre les recours fantaisistes et abusifs.

Il existe un filtre qui permet de rejeter les requêtes manifestement mal fondées.

Toute saisine de la Cour européenne exige une violation de la Convention et un préjudice important, et elle doit respecter la règle non bis in idem.

Les arrêts de la Cour ont une portée déclaratoire, la Cour ne pouvant abroger les lois des États ni annuler leurs décisions internes.

Une marge d’appréciation est laissée aux États condamnés pour qu’ils remédient à la violation constatée par la Cour.

Au vu de tous ces éléments et garanties, votre crainte que s’impose un gouvernement des juges n’est pas fondée.

Vous avez d’ailleurs beaucoup de mal à mesurer la portée symbolique de notre engagement européen. En signant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la France a manifesté son adhésion à ces valeurs et principes fondamentaux.

L’article 19 est le bras armé de la Convention européenne. Remettre en cause la Cour, c’est écorcher le sens de cette adhésion, à un moment décisif où les États doivent rester solidaires.

La jurisprudence de la Cour européenne contribue à l’harmonisation de la législation des États membres dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales : droit à la vie, à un procès équitable, à la liberté d’expression, à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et de religion. Vous croyez vraiment que nous n’avons pas besoin de cette harmonisation en ce moment…

Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

C’est un renforcement du socle démocratique, en Europe mais surtout en France, que nous recherchons à travers notre adhésion à la Cour et à ses valeurs.

La Cour est le meilleur rempart contre toute aspiration régressive et réactionnaire.

Elle nous permet de partager un projet européen, des valeurs et des principes fondamentaux pour faire progresser l’État de droit et préserver la paix.

La France a plus que jamais besoin de la Cour européenne et de la Convention qui lui donnent la possibilité de s’inscrire, avec les autres États membres, dans cette grande démarche de liberté individuelle et de paix sociale.

Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, mes chers collègues, mes chers confrères, je m’attendais de la part de notre collègue à un discours plus juridique et moins politique. Je rappelle que la tradition française n’a pas toujours été favorable à la Cour européenne…

…puisqu’elle n’a fait paraître le décret de publication qu’en 1974, avant de reconnaître le droit au recours individuel en 1981.

Le problème vient de ce que la Cour a beaucoup changé et qu’elle va beaucoup trop loin dans l’interprétation de ses droits. Il ne s’agit pas de la supprimer : la résolution ne le demande pas et d’ailleurs nous n’avons pas la possibilité juridique de le faire. J’ai recherché moi-même un moyen d’en sortir, en vain. L’article 34 ne le permet pas. Quant à l’article 57, nous ne pouvons plus l’utiliser.

En réalité, la Cour européenne a gravement excipé de ses pouvoirs. Le protocole no 11 bis, en particulier, lui a donné des pouvoirs très supérieurs à ceux prévus par les accords de 1974 et 1981, notamment du fait d’une certaine automaticité des recours, monsieur Le Bouillonnec. Si vous plaidez de temps en temps, vous savez très bien qu’un bon avocat peut toujours, en cas de difficulté, envisager un recours devant la Cour européenne. Cela permet de gagner du temps. Actuellement 150 000 dossiers sont en instance devant la Cour ! On ne peut pas dire que sa compétence est subsidiaire, alors qu’elle est aussi encombrée, sinon plus, que la plupart des tribunaux français, sur lesquels d’ailleurs elle pose une chape de plomb – que les magistrats supportent difficilement.

Le problème de la Cour européenne va au-delà de ce problème de fonctionnement, et même au-delà du droit. J’en veux pour preuve deux exemples.

Tout d’abord, la Cour européenne s’est permis d’interpréter le droit des traités lorsque, dans un arrêt de 2014 déjà cité, elle a jugé insuffisantes les réserves déposées par l’Italie, alors que celles-ci relèvent du droit international et que la Cour n’est pas compétente pour les interpréter. La Cour s’est ainsi arrogé le droit de ne pas tenir compte de ces réserves.

Par ailleurs, dans son arrêtOthman, en dépit d’un mémorandum d’entente anglo-jordanienne affirmant que toute personne extradée serait traitée convenablement et ne serait pas soumise à des tortures, la Cour européenne a décidé de son propre chef, motu proprio, que cet accord n’avait pas lieu d’être et a refusé au Royaume-Uni la possibilité d’extrader vers la Jordanie une personne pourtant protégée par cet accord. D’où la Cour européenne de justice tient-elle le pouvoir d’interpréter un accord international signé en bonne et due forme ?

En réalité, mes chers collègues, vous savez très bien que la saisine de la Cour est devenue automatique en cas de difficulté judiciaire et lorsqu’on veut faire traîner la procédure et faire accepter des décisions tout fait contraires à notre tradition juridique.

Nous sommes en droit de nous demander, en toute conscience, pourquoi il reviendrait à la Cour européenne de réorganiser l’armée française. En a-t-elle tout simplement le droit ?

Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

D’où tiendrait-elle le droit de juger de l’organisation de la famille et de la gestation pour autrui ?

Mais là où le danger est le plus grand, mes chers collègues, c’est en matière de terrorisme. Désormais en effet aucune mesure d’extradition ne sera permise à l’encontre d’un terroriste.

Que se passe-t-il en effet lorsqu’un terroriste étranger est incarcéré, si, comme c’est souvent le cas, il est originaire d’un pays qui ne respecte pas les droits de l’homme dans la même mesure que l’Europe ou l’Amérique ? Il est évident que son avocat, s’il a un peu de connaissances juridiques – il est vrai que ce n’est pas le cas de tous les avocats, nous avons pu le constater tout à l’heure…

Protestations sur les bancs du groupe SRC.

C’est peut-être méchant, mais c’est vrai. D’ailleurs c’est un débat entre confrères : vous n’avez rien à voir là-dedans !

Protestations sur les bancs du groupe SRC.

Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas ! Les problèmes juridiques sont complexes.

Désormais, mes chers collègues, nous ne pourrons extrader personne dès lors qu’il y aura un recours devant la Cour européenne, car celle-ci n’autorisera pas l’extradition !

Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

C’est tout un pan de notre droit qui est remis en cause et un certain nombre de textes, notamment ceux portant sur la nationalité, seront caduques avant même d’avoir été votés !

Les arrêts de la Cour européenne vont toujours dans le même sens : la conception des droits de l’homme qui est la sienne prive les États de la possibilité d’extrader.

Mes chers amis, vous devez avoir conscience du fait qu’à travers la Cour européenne, vous bloquez un vecteur de lutte contre le terrorisme.

Nous reviendrons sur ce point lorsque nous débattrons de la proposition de loi de Philippe Meunier, mais l’affaire est la même, monsieur Tourret : il y a effectivement une certaine continuité entre les textes que nous vous proposons. Nous sommes hostiles à tout ce qui nous prive des moyens de lutter contre le terrorisme. Ce n’est pas un problème d’extrême-droite : c’est un problème de souveraineté nationale !

Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, il nous revient ce matin de débattre de la proposition de résolution portée par Pierre Lellouche au nom du groupe UMP, invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est un sujet majeur du fait de l’intensité politique de l’objectif poursuivi par les signataires de la proposition. Majeur, ce sujet l’est aussi dès lors que l’on s’attaque, malheureusement ici dans le mauvais sens du terme, à l’oeuvre jurisprudentielle de la Cour, construite au cours de plus de soixante années, brassant tant et tant de questions emblématiques des libertés conquises par les Européens à l’issue de guerres tragiques ou de décennies de dictatures. La Cour européenne des droits de l’homme est le coeur vivant de la démocratie, ce lieu citoyen, solennel et noble, cher aux femmes et aux hommes de notre continent amoureux de la paix et de sa construction par le droit.

La paix comme l’Europe sont des édifices fragiles et toujours inachevés. Rien ne peut ni ne doit être entrepris qui les ébranle. Or de quoi est-il question dans votre proposition de résolution, monsieur Lellouche ? D’une charge inédite, d’une attaque en règle, fort peu nuancée, contre la jurisprudence récente, et parfois aussi ancienne, de la Cour européenne des droits de l’homme.

Il est écrit, à la page 10 de l’exposé des motifs de votre proposition, que vous vous opposez à ce que « certains juges s’arrogent la possibilité d’octroyer des droits en bafouant des dispositions démocratiques établies et en détournant les principes du droit en faveur du terrorisme contre l’impératif de sécurité nationale des États ».

Elle fait procès à la Cour et à ses juges de faire le choix des terroristes contre le droit ! Je trouve une telle expression aussi hallucinante que consternante : hallucinante parce que la lecture objective de la jurisprudence y apporte le plus absolu des démentis ; consternante parce que la Cour ne devrait jamais être sujet de démagogie.

Je n’ai pas envie d’engager le débat sur ce terrain, monsieur Lellouche, d’abord parce que je n’en ai pas le goût.

Ensuite je juge la question soulevée bien trop cruciale pour céder à mon tour à la facilité des phrases tonitruantes ou péremptoires.

La Cour européenne des droits de l’homme vaut bien mieux que cela, cet hémicycle aussi d’ailleurs. Je vous répondrai donc sur le fond, vous parlant d’une institution que je connais, d’une jurisprudence que j’ai étudiée, comme d’autres.

La Cour existe depuis 1949. Sa mission est de garantir le respect par les États membres du Conseil de l’Europe, aujourd’hui au nombre de quarante-sept, de leurs engagements au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Les juges à la Cour, ces femmes et ces hommes à qui vous faites ici procès de tant de turpitudes, sont proposés par les gouvernements et élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ce qui garantit leur légitimité.

Le système de la Convention européenne des droits de l’Homme est un mécanisme subsidiaire, comme l’a rappelé Jean-Yves Le Bouillonnec : c’est le juge national qui assure en premier lieu le respect de la Convention. Dans notre pays, la Convention est appliquée par toutes les juridictions.

Pour assurer le respect des droits qu’elle consacre, les États membres jouissent d’une marge d’appréciation, reconnue par la Cour. C’est en vertu de cette doctrine que la Cour a estimé l’an passé, dans l’arrêt S.A.S, que la France n’avait violé aucune disposition de la Convention en légiférant contre le port du voile intégral dans l’espace public.

Me permettrez-vous de rappeler quelques exemples marquants des progrès de l’État de droit dans notre pays consécutifs à des arrêts de la Cour ?

Je pense notamment à l’encadrement par la loi des écoutes téléphoniques suite à l’arrêt Kruslin, à la possibilité de poursuivre et punir l’esclavage domestique grâce à l’arrêt Siliadin, à la consécration de l’égalité des droits successoraux de tous les enfants, quelle que soit leur filiation, issue de l’arrêt Mazurek.

Cela fait du bien de se dire qu’il existe à Strasbourg une Cour pétrie d’humanisme, creuset des traditions juridiques européennes, dont les arrêts portent sur des sujets aussi concrets et sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. Cela fait du bien également de savoir que, depuis le 1er novembre 1998 et l’entrée en vigueur du protocole no 11, le droit de recours individuel y est permis,...

… droit de recours que votre proposition de résolution entend limiter,…

….sans mentionner bien sûr qu’un tel projet ne relève pas d’un amendement à la marge, mais d’une remise à plat de l’ensemble des dispositions sur les voies de recours. Sans doute est-ce d’ailleurs pour mieux condamner le recours individuel que vous fantasmez sur une prochaine asphyxie de la Cour,…

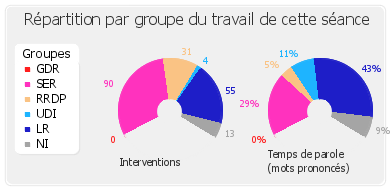

…citant des chiffres fantaisistes pour accréditer l’idée d’un flot ininterrompu de recours individuels, chiffres que dément la réalité : ce ne sont pas 150 000 arrêts qui sont prononcés, Monsieur Lellouche,…

…mais 65 000, grâce à la mise en oeuvre de la section de filtrage et de la formation en juge unique.

J’en viens maintenant aux commentaires caricaturalement à charge des arrêts cités dans votre exposé des motifs, en commençant par la jurisprudence de la Cour relative à la gestation pour autrui : la Cour a consacré le droit de tous les enfants à leur filiation, en vertu des dispositions internationales sur les droits de l’enfant. Elle n’a pas cherché à contourner l’interdiction de la GPA en France.

Pour ce qui est de la création de syndicats dans l’armée, la Cour a jugé que les militaires devaient pouvoir bénéficier du droit d’association. Elle a laissé à la France une large marge d’appréciation concernant les restrictions à apporter à l’exercice de cette liberté.

S’agissant de la fraude fiscale et de la criminalité financière et du principe non bis in idem, la Cour a sanctionné la possibilité d’être condamné deux fois pour les mêmes faits par deux autorités différentes, comme d’ailleurs le Conseil constitutionnel l’a fait le 18 mars dernier pour le cumul des sanctions en matière financière.

C’était la position de la Cour de cassation pour punir les fraudeurs ! Vous prétendez lutter contre la fraude mais vous protéger les fraudeurs !

Elle n’a aucunement remis en cause la sévérité des sanctions à infliger aux délinquants financiers et fiscaux.

Concernant la piraterie, la Cour a rappelé que la garantie de présentation à un juge dans les premières heures suivant une arrestation est un droit inaliénable, quels que soient les faits reprochés aux personnes concernées.

Quant au terrorisme, depuis l’arrêt Soering de 1989 – cette jurisprudence n’est donc pas nouvelle –, la Cour s’oppose à ce qu’une personne, quels que soient ses agissements, soit soumise à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Elle ne s’est pas opposée à l’expulsion des terroristes dès lors que les garanties étaient apportées par l’État de renvoi que de tels traitements ne seraient pas appliqués.

Les pirates somaliens pourront vous remercier ! Comment osez-vous dire une chose pareille ? Pas moins de vingt-cinq morts en janvier !

Mes chers collègues, appeler les États membres du Conseil de l’Europe, comme le fait la proposition de résolution, à réviser la composition et les compétences de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’à limiter les recours individuels revient, ces révisions n’intervenant qu’à l’unanimité, à dénoncer la Convention et de ce fait à annoncer le retrait de la France du Conseil de l’Europe.

Comment peut-on proposer pareille perspective au regard de l’oeuvre du Conseil de l’Europe en faveur de l’État de droit sur notre continent depuis la fin de la Seconde guerre mondiale ?

Veut-on sacrifier Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe et donc de la Cour européenne des droits de l’homme ? Qu’en disent les députés alsaciens membres du groupe de l’UMP, en particulier ceux d’entre eux qui ont signé cette proposition, sans doute sans avoir pris le temps d’en mesurer toutes les conséquences ?

Et comment justifier l’absence parmi les signataires des membres du groupe UMP qui sont membres de la délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, si ce n’est par leur embarras, voire leur désaccord envers votre initiative, monsieur Lellouche ?

La démagogie est mauvaise conseillère ; l’irresponsabilité aussi. Si la composition de la Cour européenne des droits de l’homme et la qualité des juges qui y siègent est à ce point insupportable à l’UMP, pourquoi aucun de ses députés et sénateurs, membres comme moi de l’Assemblée parlementaire, ne siège comme titulaire ou même comme suppléant au sein de la commission de sélection des juges à la Cour ?

J’y suis le seul parlementaire français ; le seul qui veille à ce que les candidats juges puissent s’exprimer et travailler dans notre langue. J’ai siégé lundi et mardi cette semaine pour la présélection des candidats de six États membres. Où était l’UMP ces jours-là ? Pas moins de quinze juges sur quarante-sept seront renouvelés en 2015. Ne vaudrait-il pas mieux travailler plutôt que discourir, pontifier et s’égarer dans des polémiques consternantes ?

Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Certes, le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme doit s’améliorer sur de nombreux points, qu’il s’agisse de la qualité des juges, de sa communication, de l’absence d’avocats généraux, de son budget. Encore faut-il, pour y parvenir, s’engager auprès d’elle et pour elle, en se gardant de tout procès d’intention, de toute accusation éculée de gouvernement des juges.

Laissez-moi conclure (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP) par les mots très justes prononcés en 2009 par le secrétaire d’État français chargé des Affaires européennes devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : « Je suis ici devant vous pour rendre hommage au rôle joué par la Convention européenne des droits de l’Homme, avec son champ d’application inégalé, son mécanisme de contrôle tout à fait original qui institue un ordre juridique commun aux États membres, au travers du droit de saisine individuel reconnu à tous les justiciables des États membres ainsi qu’au travail normatif accompli dans le sillage de la Convention. Je me suis rendu voici trois semaines à la Cour européenne des droits de l’Homme. Et je voudrais saluer ici, non pas seulement le professionnalisme juridique des sages de cette institution, mais également la vision philosophique de la construction de la paix par le droit du Président Jean-Paul Costa » – alors président, français, de la Cour. Ce secrétaire d’État, dont les paroles résonnent sans doute encore dans l’hémicycle du palais de l’Europe, c’était vous, monsieur Lellouche.

C’est parce que je me reconnais dans ce que vous disiez le 1er octobre 2009 que j’appelle notre Assemblée à rejeter la résolution que vous nous proposez ce 2 avril 2015.

Applaudissements sur les bancs des groupes SRC, écologiste, GDR et RRDP.

Je vous invite, chez collègues, à un peu plus de calme. Vous avez vous-même appelé à la sérénité des débats, monsieur Lellouche. Il est extrêmement désagréable d’entendre des glapissements lorsque l’orateur s’exprime à la tribune.

La parole est à Mme Marion Maréchal-Le Pen.

Je comprends un peu mieux l’énergie déployée pour faire croire à un péril de l’extrême-droite car qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie. Il s’agit là d’indépendance nationale, dont je crois profondément qu’il n’est ni de droite ni de gauche, comme le révèlent les positions aujourd’hui défendues.

Combien de nos concitoyens connaissent la Cour européenne des droits de l’Homme, son président, sa composition et surtout son pouvoir ? La méconnaissance de cette juridiction est inversement proportionnelle au poids qu’elle exerce sur notre pays.

Partie d’une louable intention, la défense des droits de l’homme au sein des États signataires, cette juridiction s’est peu à peu érigée en gouvernement des juges étrangers dont les décisions s’imposent aux législations nationales.

Alors que l’article 46 de la Convention consacre l’effet obligatoire et relatif des arrêts, en réalité le caractère général de leurs énoncés leur confère une portée dépassant largement le cas d’espèce traité dans l’arrêt. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme sur lequel s’appuie la cour, était pourtant à l’origine un texte général, une proclamation de principes abstraits, quasi philosophiques. Ce texte a cependant été constamment interprété et surtout politisé par la pratique et la jurisprudence des juges de Strasbourg, qui en ont fait un levier de pouvoir sans limite, grâce à une interprétation extensive au service d’un « politiquement correct » affirmé qui permet de faire dire à peu près tout et n’importe quoi au texte en se rattachant vaguement à l’un de ses articles.

De très nombreuses législations nationales sont désormais élaborées sous la tutelle indirecte de la Cour européenne et de ses jurisprudences. C’est patent dans le domaine de l’immigration dont l’approche est particulièrement favorable au droit des étrangers. Brice Hortefeux, alors ministre de l’intérieur et de l’immigration, le reconnaissait lorsqu’il déclarait, lors de la conférence préfectorale et consulaire du 14 février 2011 : « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme conduit trop souvent, de facto, à privilégier les droits des migrants sur le droit des États à maîtriser l’immigration ».

Le comble est atteint avec les décisions qui conduisent aujourd’hui à la résolution que nous étudions et qui interdisent à des États souverains d’expulser de leur territoire des étrangers ou des nationaux déchus de leur nationalité condamnés pour terrorisme.

Mais l’atteinte à la souveraineté nationale ne se limite pas à l’immigration ou à la sécurité intérieure, comme le révèlent les exemples cités à l’appui de la proposition de résolution, et comme le montrent ces quelques exemples édifiants.

En 2014, la CEDH a condamné les autorités françaises à verser, au titre du dommage moral, des indemnités allant de 2 000 à 5 000 euros aux pirates somaliens interpellés pour les détournements des navires français Le Ponant et Le Carré d’As, estimant que « rien ne justifiait » leur placement en garde à vue pour 48 heures supplémentaires après les jours passés en mer aux mains de l’armée française.

Les Britanniques subirent deux condamnations en 2010 et 2011 pour avoir privé du droit de vote leurs détenus.

Très libertaires, les juges n’ont pas osé imposer frontalement leur vision sur les sujets dits sociétaux, mais se sont néanmoins appliqués à permettre le contournement des législations nationales qui leur déplaisaient. C’est ainsi que la CEDH ne remet pas en cause l’interdiction française de la gestation pour autrui, mais la vide de sa substance en obligeant l’État français à inscrire au registre d’état civil tout enfant né à l’étranger d’une mère porteuse.

Les exemples aussi scandaleux qu’humiliants pour notre pays se multiplient sans fin. Le législateur vote ainsi la loi dans la crainte permanente de la censure du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, qui s’adossent eux-mêmes à l’interprétation des jurisprudences de la CEDH. Il en vient ainsi à pratiquer l’auto-censure, quand il n’est pas contraint de modifier la législation nationale.

L’opinion parfois militante de quelques juges est-elle plus légitime que la tradition d’une nation, le vote d’un Parlement ou le suffrage direct d’un peuple ? La question mérite d’être posée, alors que la CEDH n’est plus seulement un système de défense des droits fondamentaux, mais un moyen de contrecarrer les décisions de justice nationales, par un recours devenu trop fréquent après l’épuisement des voies de recours internes, comme le montre l’explosion du nombre des recours ces dernières années.

La résolution proposée est donc un premier pas, mais un pas bien timoré, dont on connaît déjà le destin sans lendemain. Les atteintes à notre souveraineté nationale nous sont devenues tellement habituelles que l’interdiction qui nous est faite d’expulser des terroristes étrangers cause à peine un frémissement. Bien plus que l’impossibilité d’un recours individuel devant la CEDH pour les terroristes, c’est tout notre droit, notre indépendance et nos traditions que nous devrions chercher à préserver de l’ingérence de magistrats sans aucune légitimité démocratique.

Je voterai cette résolution, mais indépendamment d’une éventuelle dénonciation de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’une réforme de la CEDH, la voie la plus urgente à ouvrir est celle de la réaffirmation du primat du droit national élaboré démocratiquement sur le droit européen et international, sauf à se résigner à l’impuissance de la politique française.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.

Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pierre Lellouche, la proposition de résolution invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l’Homme sur des questions touchant notamment à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme nous donne l’occasion d’un débat important sur la conciliation entre la protection des libertés et des droits de l’Homme et la lutte contre le terrorisme, et entre notre action au plan national et notre action dans le cadre international, en particulier européen.

C’est un débat légitime, qui mérite un examen approfondi, car il y va de questions essentielles : la sécurité des Français, nos engagements internationaux et le rôle international de la France.

Je suis heureux que ce débat nous donne l’opportunité de mettre en lumière l’importance de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’Homme. Cela a été rappelé par plusieurs d’entre vous, sur tous les bancs : entrée en vigueur en 1953, elle a été le premier instrument concrétisant et rendant contraignants plusieurs des droits essentiels consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. C’est pourquoi la France y est particulièrement attachée.

Elle est également un des piliers du Conseil de l’Europe, dont la France est l’un des principaux membres fondateurs.

L’importance de la Convention réside, non seulement dans l’étendue des droits fondamentaux qu’elle protège, mais aussi dans le mécanisme de protection établi à Strasbourg pour examiner les violations alléguées et veiller au respect par les États des obligations découlant de la Convention. C’est là toute la mission et tout le sens de l’action de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a été instituée en 1959.

La Convention s’applique dans les 47 États parties membres du Conseil de l’Europe, mais les 28 pays membres de l’Union européenne y sont particulièrement attachés, car c’est à la fois une source de leurs propres droits et socles de droits fondamentaux et un ensemble de valeurs, de principes et de règles auxquels adhèrent les autres États parties et qui doit garantir une approche commune des droits de l’Homme sur l’ensemble du continent et à ses frontières. C’est aussi un des instruments et une des conditions de la paix sur le continent depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, paix aujourd’hui si fragile aux frontières de l’Union européenne. C’est donc un pilier auquel il ne faut pas s ’attaquer, sauf à prendre le risque de voir l’édifice du Conseil de l’Europe dans son entier s’effriter, se fragiliser, voire s’effondrer.

Or la proposition de résolution que vous présentez aujourd’hui cherche à mettre en opposition deux missions essentielles qui incombent aux démocraties européennes : la garantie de la paix et de la sécurité de nos citoyens et de nos nations, et, d’autre part, la protection des libertés et des droits de l’Homme, et ce dans une période où nous devons collectivement, en France comme en Europe, faire face à une menace terroriste sans précédent, dont nous sommes tous conscients qu’elle est loin d’être derrière nous.

Vous avez fait état d’un certain nombre de décisions rendues récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme qui, selon vous, remettraient en cause la souveraineté des États et les empêcheraient de lutter efficacement contre le terrorisme. C’est évidemment le point essentiel du débat que vous soulevez.

Vous proposez donc de limiter le droit de recours individuel devant cette même Cour, en en privant les personnes condamnées pour terrorisme dans l’un des États parties à la Convention européenne des droits de l’Homme. Nous sommes engagés dans une lutte sans merci contre le terrorisme.

Jamais, je l’ai dit, la menace n’a été aussi grande, jamais les moyens mobilisés n’ont été aussi importants, sur le plan extérieur comme sur le plan intérieur…

… et nous ne devons surtout pas opposer cette lutte contre le terrorisme aux droits de l’Homme, ces mêmes droits de l’Homme que les terroristes veulent anéantir parce qu’ils sont au coeur de nos démocraties.

Ce n’est pas en faisant reculer la démocratie que nous ferons mieux barrage au terrorisme, fait de haine, d’obscurantisme et de violence aveugle.

Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.- Protestations sur les bancs du groupe UMP.

Je ne fais le procès à personne de vouloir le faire…

…mais je veux traiter des sujets qui sont soulevés par votre proposition de résolution, et je prends vos arguments au sérieux.

Cette exigence de concilier démocratie et sécurité a été clairement rappelée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans une autre résolution que celle que vous avez citée, la résolution 1456 adoptée en 2003, ainsi que dans des résolutions ultérieures. Je cite la résolution de 2003 : « Lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’Homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire. »

Sans qu’ils soient détournés ! C’est le sens de la résolution suivante.

La Convention européenne des droits de l’Homme marque l’attachement profond de nos démocraties à la défense et à la protection d’une conception commune et ambitieuse des droits de l’homme. La Cour est l’outil clé pour assurer le respect effectif de ces droits par les 47 États parties. Elle permet l’existence d’un standard minimum commun en matière de protection des droits de l’homme. L’intégrité dont elle fait preuve dans le traitement de chaque requête lui permet de jouer pleinement le rôle qui lui a été confié.

Je tiens à souligner ici, monsieur le député, la réalité de la situation de la Cour européenne des droits de l’Homme. Je répondrai par la même occasion à M. Goasguen et aux autres intervenants qui ont évoqué un engorgement de la Cour.

Tout d’abord, la Cour européenne des droits de l’Homme n’est nullement menacée d’asphyxie.

J’ai pu constater moi-même à l’occasion d’une visite au siège du Conseil de l’Europe et de la Cour que des mesures énergiques avaient été prises pour remédier à la situation d’engorgement qu’elle connaissait auparavant. Les résultats sont là : alors qu’en 2011, plus de 160 000 requêtes étaient pendantes devant la Cour, leur nombre a substantiellement diminué, puisqu’il ne s’établit plus qu’à 65 000.

En outre, contrairement à ce que suggèrent les termes de votre proposition de résolution, le recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’Homme est loin d’être automatique. Il suffit d’analyser les chiffres concernant la France pour s’en convaincre. En 2014, le nombre de requêtes déposées contre notre pays devant la Cour s’est élevé à 1 142, mais seules 122 ont été jugées recevables, ne donnant lieu qu’à dix-sept condamnations. Car la mission de la Cour est également de rejeter toute requête considérée comme abusive. Je rappelle que ce droit de recours individuel constitue la clé de voûte de la protection des droits de l’homme voulue par les auteurs de la Convention. Tous les États parties avaient d’ailleurs admis son caractère fondamental avant même l’entrée en vigueur du protocole no 11 portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention.

Le protocole no 11 est venu trente ans après, monsieur le secrétaire d’État !

C’est pourquoi la France y est profondément attachée, et sans restriction.

La critique portée par cette proposition de résolution selon laquelle certains arrêts de la Cour relèveraient d’un gouvernement des juges n’est pas plus fondée. Le principe de subsidiarité garantit que chaque État partie conserve la responsabilité première d’identifier les mesures les plus adaptées pour mettre en oeuvre la Convention, en tenant compte des particularités du pays – point sur lequel a insisté Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce principe de subsidiarité permet notamment aux décideurs nationaux de prendre en compte les pratiques nationales, les systèmes juridiques, les conditions et spécificités culturelles sans pour autant encourir une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Dès ses premiers arrêts, la Cour n’a eu de cesse de rappeler ce principe de subsidiarité inhérent au mécanisme européen de protection des droits de l’Homme…

… reconnaissant ainsi aux États une marge d’appréciation dans leur façon d’appliquer les droits reconnus par la Convention.

J’ajoute que le droit qu’applique la Cour est le même que celui qu’appliquent les juridictions nationales, qui sont les premières à garantir la mise en oeuvre de la Convention au plan national. La Cour ne se substitue donc pas aux autorités nationales, qui demeurent libres de choisir les mesures qu’elles estiment les plus appropriées dans les domaines régis par la Convention.